文学的虚构与非虚构

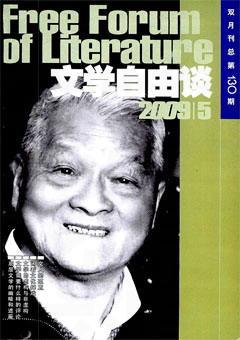

彭荆风

一

上个世纪的六七十年代,西方小说作家由于在探索中不断迷失方向,特别是对待生活的热情衰退,作品的艺术质量也就锐减,难以拥有从前那样多的读者。随之而兴旺的是那些真实地描写了历史或当代人物事件、被称为“非虚构文学”的纪实性作品,如美国作家威廉·夏伊勒的《第三帝国的兴亡》几乎是风行全世界,中文译本在1979年第一次印刷就达37万册,以后又一版再版,高达50余万册,欧文·斯通写梵高的传记文学《对生活的渴求》,翻译成了80种文字,销出2500余万册。美国的“非虚构文学”作家也猛增至三分之二,从而有了“小说快死亡了”之说。美国作家E·L·多克托罗就认为:“已经不再有小说或虚构文学,只有实实在在的叙事。”美国另一位作家马库斯·克莱因也认为:“第二次世界大战结束以来,美国的小说曾经是虚无主义的,存在主义的,悲观主义的和心理分析的。它退出社会所关注的事情,它是激进的又是保守的。在形式上,它是松散的传奇体裁,好像又回到了混沌初开的神话时代。它在技巧上达到了相当精巧的地步,然而,这种技巧是颓废主义的。它对自身的发挥纯粹是反省的和试探性的。小说已经死去了。”

我是不同意“小说已经死了”这一论断的。小说这一用故事、人物、情节、细节等,形象地表现生活的文学体裁,怎么会消亡呢?虽然从现在来看,马库斯·克莱因对战后美国小说的状况确实针砭到位,也与前些年我们中国某些作家的现状大同小异。但我认为,这不是小说这一文学样式的错,而是某些人一开始写小说就是步欧美那些“探索性”小说的后尘,本来就写得不像小说,又被某些自认为“文坛教父”的“评论家”所热捧坏了,以致那些人虽然写作多年,实际上还不懂得什么叫小说,例如有个在上世纪80年代被人誉为“先锋小说”代表人物的中年作家,在出了许多本“小说”后,才在2004年突然省悟地表示:“我从前不大喜欢中国小说,但经过多年来的思考和阅读,我的观点有了很大变化,我觉得中国有些传统小说实在太了不起了。我觉得我们可以重新认识中国传统文学的价值,在其中寻找写作的资源。”他还对他一部刚出版的小说作了阐述:“我开始看重人情之美,我希望通过故事,通过简单的生活表达哲学,用简单来表达复杂,而不像过去那样用复杂来表达复杂。这也是我写小说第一次考虑人物,以前我总觉得人物没什么用。”

他的这些话,除了“在其中寻找写作资源”是外行话外,因为写作资源不能从别人的作品中去找,而是应该来自生活,但他在读了中国传统文学的自省,还是对的。不过也使我们明白了,中国的小说从上世纪八九十年代以来,为什么会每况愈下了。连如何写故事、人物都不懂的人,怎么能写好小说?

某些也是不懂得小说为何物的“评论家”,从前对这些所谓“先锋”小说家的热捧,误导了多少年轻作家,也使得许多读者读了这些“小说”后,不愿再读小说;奇陉的是,过了许多年,又是这些“评论家”中的一些人在疾言厉色地痛陈如今的中国小说没有经典。

也有人不解,当今的中国文坛怎么会出现这样的荒谬现象?这是由于这些自己并没有写过小说,还要以“导师”姿态对小说评介、指引的“评论家”们,多数是从大学毕后就直接进入一些文学报刊,既无社会实践又没有写过小说,但在刊物多年,“积劳”而当上了主编、副主编,还能够时时作为小说评奖的评委,也就是如人们所说“拥有话语霸权”。这种“霸权”在一段时期确实颇有“威力”,其实并不是他们对小说有什么真知灼见,看看那些从前在文章中热捧过多少作家又棒杀过多少作品的“评论家”,一旦下岗失去阵地后,不是一个个都无声无息不知所终了么。但他们对中国文学的危害却是深重的。

在那些所谓“评论家”瞎鼓捣下,小说界也一度颇有黄钟毁弃,瓦釜雷鸣之势。有些来自生活充满激情的作品,要想问世是多么难。一位年轻作家,用心写作多年,他那部小说却是四处碰壁,他死后,他的亲人卖了他的房子,买了书号自费印刷,小说才得以出版,叫好声也随之而来,但书作者已无法听到这些称赞了。这情况真是与那些“小说死了”的说法大不一致,而是作者虽然死了,小说还在。

从这也可以看出,看待小说是否能够继续发展、存在,不应该把视野局限于那些虽然走红一时,实际是不知小说为何物的人,而应该把阅读范围扩大,并踏实地阅读作品。而我们的一些“评论家”却不是这样,他们平日一个接一个地参加各种作品研讨会,忙得没时间读书,还敢在会上说出“我对这作品还没有来得及仔细看”的话。有的人还老是想以一已之见去引导读者,有的小说明明是文句不通顺,写得疙疙瘩瘩,他却硬要说成是一种“风格”,还要求读者“改变阅读习惯”。这样的人能对小说有什么高明见解?更不用说正确地引导读者了。

所以,如今不是“小说死了”而是小说在被折磨。

小说的出路在哪里?我想,还得回归到生活中去,本来就在生活中的作家当然不难,但对某些长久高高在上脱离生活的人来说,却是很难的事,看看某些人去往某地的景点逛上一两天就说“深入生活”了,别说写好小说,就连一篇小小的短文也会错漏百出;如果他们还真的有志于文学,特别是想写好小说,不妨先放下这一虚构文学样式,去从事“非虚构文学”的写作;这种人物、事件、时间、地点……都务求真实,不可虚构的文学体裁,会迫使作家不得不走出书斋,认真地在生活中观察、体验、访问、查证资料,从而鲜明地记录下这一时代的重大事件,给人以感染、启示。中外不少作家就是从非虚构文学起家,又在从事小说写作时,用非虚构文学的写作来改变自己对生活的疏远。

这种“非虚构文学”不同于可虚构的小说,但又可以用小说的笔法来写作,以增加作品的文学性。例如诺贝尔文学奖得主、美国小说家斯坦贝克,在二战时,不仅写了《月亮下去了》这样的小说名篇,还写了《打过这样一场战争》的非虚构文学,他利用写作小说多年的娴熟笔法,把真实的人物、事件、场景描写得很生动。如他在《运兵船》中有这样的描写:码头上,数千名士兵坐在他们的行装上。天色已晚,半灯火管制时间的第一道灯光在黑暗中亮了起来。士兵们头带铜盔,使他们看上去全是一个模样,仿佛是一长溜蘑菇。

这把钢盔和蘑菇联系起来的写法,不是远离战场的作家能描写出来,也不是虽然在生活中但不具备小说家想象力的人能表达的。斯坦贝克能这样写,是因为他两者兼备。

再如25岁时就写过长篇小说《裸者与死者》的美国作家诺尔曼·梅勒描述上世纪60年代,美国人民反对越南战争的长篇纪实文学《夜幕下的大军》,在描写这些游行示威和抗议、辩论等活动时,着重刻划了人物、细节,甚至某些能表达当时人物情绪和个性的语言、手势、衣着、天色……等等,也就使这部非虚构文学更为真实动人地具有艺术感,因而被人认为“把小说的虚构技巧应用于描写真实事件”中的成功之作,比那些“最缺乏实际根据的虚构小说还令人震惊”。一个作家,适时地放下已熟练了的小说写作去写“非虚构文学”,这确实是有益于自身对生活的贴近,也

能为今后小说写作贯注新的激情。所以诺尔曼·梅勒后来又有了《刽子手之歌》的名篇。据说这本书1979年在美国出版后,10年间的印数就超过了百余万册。

二

作家对“虚构文学”和“非虚构文学”的选择在某一时期有所偏重,当然得因人因事而异,不可一律强求,但我在长年的写作中,却觉得适时地在这两种文学体裁中予以调整,是有益的。

我年轻时,对“非虚构文学”重视不够,从而让许多在过了几十年甚至更长时间都将成为珍贵史料的人物和事件被湮没了。如我在1952年至1955年,曾去滇南一支连队参加剿匪战斗,并在拉祜族、哈尼族、佤族、傣族地区做民族工作;那时有许许多多事可以用“非虚构文学”写下来的,仅以我从昆明去往普洱,就在那哀牢山与无量山之间的深山大岭间走了整整10天,接着又从普洱步行13天,横越已在雨季涨水的澜沧江,到达澜沧县的大黑山原始森林边上。白天我随同马帮行走于古驿道上,晚上歇宿于少数民族的竹楼里,如果错过了村寨,就只能和赶马人一起露宿在他们的火堆边……

那几年,在边地遇见过许多特异的人事、习俗,却没有想到尽快地写成非虚构作品,而是热衷于写短篇小说、电影文学剧本,虽然也从一个角度反映了当年的边地生活,但却在“提炼”“筛选”中遗弃了不少可写的人物与事件。到了上世纪90年代,我看到著名学者曾昭抡先生的《滇缅日记》,记述他抗日战争期间,从昆明乘车去往滇西的一路见闻,有时是一天一记、有时是一天数记,虽然多数时间在车上,所记也不可能太详细,但如今读来仍能给人对那个时期的滇西有较多了解。我想,我的步行滇南是一步一个脚印,所见所闻所感更真切。我却没有写出来,这也就使我此憾难休了。

进入上世纪80年代,我随着生活积累和文学视野的逐渐开阔,也就能根据题材来选择虚构与非虚构文学的体裁。1979年和1984那两场规模较大的边境自卫作战,我都参加了,在《一将难求》、《有争议的“巴顿”》、《覆盖再覆盖》等纪实文学中,描写了一批当时还是副团长、团长、师长一级指挥员。近30年过去,其中的一些人已成了拥有中将、上将军衔的大军区级指挥员了,如要了解那几场战争以及这些军人的成长过程,我那些作品还是能起到一些作用。

2001年春,我在滇西寻访抗日战争中修筑滇缅铁路的事迹时,就曾考虑过,是写成长篇小说?还是用非虚构的纪实手法来写?如写成小说自可节省许多查阅、核对资料的时间,较自由地去虚构人物情节、故事,但却难以把这一已经湮没半个多世纪、即将失传的悲惨筑路史如实叙述清楚,一些虚构的情节,还容易以讹传讹,于是我决定写成非虚构文学,尽可能把众多曾经为这条铁路修建做过贡献的专家、官员、民工的事迹如实地写入作品中。书出版后,能一印再印,感动了众多读者。这一非虚构文学体裁是合适的。

上世纪50年代,我去滇西南时,接触过许多有关中国远征军反攻滇西的史事,早就想写成一部小说,但由于个人的不幸,迟至上世纪90年代才写成了长篇小说《孤城日落》,从出版前后在海内外有四五家报刊连载,读者达几百万人,也可见这一小说的引人注目。但也有人觉得作品中那一群弱女子在家国沦丧时的悲惨命运固然令人心酸,但反攻战中的激战过程还是写少了,但这又与我那部小说既定的结构和人物、故事的发展难以完全融合;不过我也觉得把那么多难以纳入小说、有关战争的史实遗弃确实可惜,于是我又用非虚构手法,写出正面反映作战过程的纪实文学《挥戈落日——中国远征军滇西大战》,从而满足了想全面了解那场大血战的众多读者的阅读兴趣。

这也表明,在丰富多彩的历史事件前,作家应该不拘一格地多方面运用各种文学体裁,以求自己所掌握的素材不会因为限于文学样式而被放弃。显然,对读者对历史负责是作家的责任。

三

我写这部《解放大西南》是因另一部作品引起的。上世纪的80年代,我写长篇传记文学《秦基伟将军》时,采访了不少久经战阵的老军人。他们在热情提供我所需要的材料的同时,还会情不自禁地把话题展开,谈到许多使他们难以忘怀的大小战斗,是那样精彩、生动、丰富,令人为之动容。虽然那些素材不可能完全纳入我所写的那部传记文学,却加深了我对我们这支军队为什么能从小到大,从弱到强、百战百胜的理解!

当时也有人向我建议,不妨把题材和视野扩大,再写写几场大的战役,比如粤桂边大追歼、进军大西南等等。

这些建议使我深感是我这个久在部队中的作家义不容辞的事,只是由于那些战争场面的巨大,事件的繁复,是要费时费力来运作的;特别是我当时手头还有几部长篇小说在修改,一时间难以排上写作日程,不过我也没有放弃这一写作愿望,一有空就会去阅读有关资料,采访一些亲历者,思考这一具有解放战争后期的战役特色,以及具有独特地域情调的解放大西南之战!

这不断地思考,也是对这场大战役的反复认识、分析、构思过程。

当时盘据于川、康、滇、黔的国民党军队约90余万人,人民解放军出动的攻击力量也大致相同。近两百万大军的搏杀,对于胜负双方来说,都是极为艰难的过程,这就看运筹帷幄的统帅,战略战术上如何棋高一着,三军是否用命了!

据守西南的国民党军的将军们,多数不是等闲之辈,不少人还在抗日战争中与日本侵略者打过硬仗血仗,部队也多数有着精良的美式装备。按照常情,两军都出动了近百万军队相搏,失败的一方,也要败得使对方付出惨重代价(淮海战役人民解放军以60万兵力战胜国民党军队80万,在消灭了敌人55万余人之后,自己也伤亡了13万余人),但解放大西南之战却完全不同,人民解放军仅以不到6000人的伤亡,就消灭了敌人有着10个兵团、49个军、133个师,90万余人的兵力,在短短的两三个月内占领了川、康、滇、黔诸省230余万平方公里、当时有着7000多万人口的广阔地域。这一战果是何等辉煌!

这一场宣告蒋氏王朝在大陆统治彻底崩溃的大战役,如果仅以军无战心、望风披靡来形容敌军,虽然不算夸张,却过于简单,也难以概括战争全貌,还是要多角度地了解战役的大背景,以及敌我阵营中各种人物、特别是那些能左右全局或某一关键部位的重要人物的心态和作用,从他们处理有关事件的得失中,把握住影响双方胜负的重要因素。这不仅要充分掌握素材,还要有正确的唯物历史观,才能深刻了解这场战争中的人事……

解放大西南的胜利,当然首先得归功于刘伯承、邓小平两位野战军统帅和各级指战员在各种艰难困苦情况下,坚决地执行了中共中央军委和毛泽东主席大迂回、大包围的战略方针,并能在战术上灵活运用,使敌人处处陷于被动而难以还击。

但这大迂回、大包围战略的运用又不是那么容易,这关系到人民解放军从将帅到士兵的军事素质,特别是对待民族解放事业的深刻理解和巨大责任感,才能一往无前不怕牺牲地去战胜敌人取得胜利;那些与人民解放军有过多次较量的国民党军将帅们,并不是不了解人民解放军大迂回、大包围的战略战术的威力,也极力想反击、破解,无奈由于历史的、现实的各种因素的制约而力不从心,在苦苦挣扎后,只能或起义或投降或被歼。

这就是解放大西南战役的特色!

我这部长篇纪实文学,就是力图较完整地描述出这一不同于其他大战役的过程和其中的人物、故事、情节、细节。这得仔细了解,访查,分析,综合,筛选,才能结构成一部既具有史料性,又有着文学性和可读性的纪实性长篇。虽然写来不容易,但我还是一改再改,力求达到这一创作追求,而每一次修改也都有所进展,这得益于我近60年来都在西南部队生活和写作,其中的1950年自夏至冬,还从事过对国民党起义军官的教育工作,对战争中正反两方面的人物心态都有所了解,这几十年又多次走访滇、黔、川过去的战地,对那次大战役的地理环境,人文风俗不生疏。日积月累,也就能使涓涓细流,汇集成河!

在写作过程中,我得到了许多曾经亲身经历了那场解放大西南之战的老将军、老战士的热心支持,提供史料,接受访问,特别是20世纪二三十年代的老作家、刘邓大军的宣传部长陈斐琴,知道我将从事这一题材的写作,特意把他掌握的资料送给我参考。还一再鼓励我:“急不得,慢慢来!”

一些久在国民党阵营中的老军人在我采访他们时,也坦率地向我描述了他们当时处于败退中的心态和感受;有的人已经去世了,他们的子女、朋友也热心地为我提供有关素材。这都对我很有帮助。

这部书稿中涉及了许多人事,有的必须用他们当时的话语来凸现事件的经过,我都尽量引用他们在回忆录中或采访中的原话,由于摘录较多,就不一一列明出处了。

成都、昆明、北京许多军史专家曾对这部书稿用心审读,提供了宝贵的修改意见。这份对解放大西南历史的热情,也使我难忘。

写作战争文学,是一门艰难的艺术,也得像军事指挥员那样细心地谋划全局,像应对每场战斗一样耐心、锲而不舍地去克服一个又一个困难,才能获得成功。这也就是我蕴酿、思考多年,正式进入写作后,又前后历时12年、10易其稿,为了每一情节、事件都有出处,又能描写生动,而不厌其烦地查询、修改之故。写作中涌起的激情,使我似乎又回到了半个多世纪前向大西南进军的队列中。那时候,我们是充满豪情地行进、战斗。我把这一感情也融人了我的作品中。这本书若能给读者有所感染,那是我很愉快的事!