从气候资源角度探讨济宁市生态城市建设

郭卫华 郭 锐 马 丽

摘要通过对济宁地区近30年的气候资料统计分析,探讨气候变化对生态环境的影响,指出济宁市保护和改善生态环境,建设现代化生态城市的途径和方法。

关键词气候资源;生态环境;城市建设;山东济宁

中图分类号F290文献标识码A文章编号1007-5739(2009)01-0045-02

济宁市位于山东省西南部,地跨黄淮流域,京杭大运河由南向北纵贯全区。利用地域资源,建设现代化生态城市、生态环境与气候资源密不可分。笔者通过对济宁地区气候资料进行统计分析,寻求如何保护和改善生态环境、建设现代化生态城市的途径和方法,以期推进济宁市生态城市建设。文中所用资料为济宁市气象局观测资料,资料序列时间长度为1971~2000年。

1气候资料统计分析

1.1温度

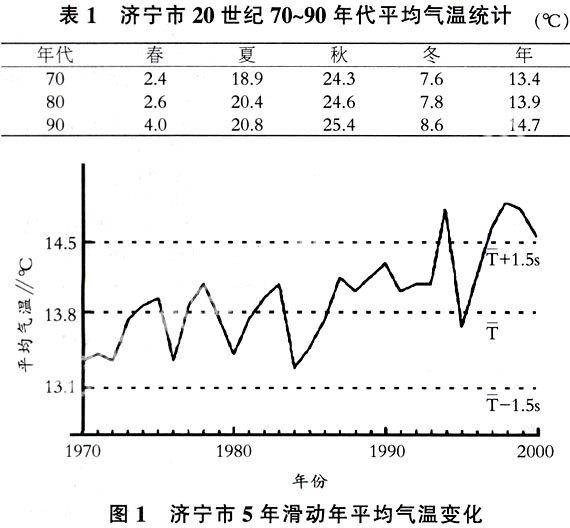

从表1可以看出,20世纪70~90年代济宁市气温呈现稳定上升趋势。从1970年开始,每隔10年平均气温上升0.2~1.4℃,而且增温幅度逐渐加大。各季温度变化是:春季增温明显,其次是秋季和冬季,夏季增温较为平缓。为了进一步说明问题,绘制出“济宁市5年滑动年平均气温变化曲线”,从图1可以看出气温在波动中上升,90年代中期以后升温尤为显著。

1.2热量

随着年平均气温的升高,各界限温度稳定通过的初日均有所提前,终日拖后,初终间日数增多,积温增加;同时无霜期延长,由20世纪70年代的175d变为90年代的178d,冻土深度减小,最大冻土深度80年代为11.3cm,70年代为2.6cm,90年代为2.4cm。

1.3降水

定义降水量大于平均值连续3年以上为连丰期,小于平均值连续3年以上为连枯期,用年降水量5年滑动平均分析济宁市近30年降水的连丰期和连枯期可知,第1个降水连丰期为1971~1977年;第1个连枯期为1983~1992年,第2个连枯期为1995~2000年。近30年降水量总体上呈下降趋势,但变化不大;降水年际变化明显,时空分布不均,旱年所占比率大于涝年。尽管旱年发生频次较多,但其中轻旱年所占比率较大,而对于涝年来说,重涝、特涝年较多。

通过计算济宁市近30年全年及冬、夏半年的降水量趋势系数,结果表明:全年及夏半年降水量呈下降趋势;冬半年降水量呈上升趋势,但由于降水量主要集中在夏半年,所以年降水量仍呈下降趋势。

全市降水年内分配极不均匀。汛期降雨集中,占全市降雨量的70%~80%,其中7~8月占50%以上,致使济宁市春、秋、冬受干旱威胁,夏季则易发生洪涝。济宁市近30年中旱年出现几率较涝年稍偏高,旱年占22.5%,涝年占20.7%;旱年占旱涝年总数的52.1%,但重旱、特旱年出现几率却较重涝、特涝年明显偏少,重旱、特旱年份占旱涝年总数的10.5%;重涝、特涝年占旱涝年总数的14.7%,因此尽管旱年发生频次较多,但其中轻旱年所占比率较大,而对于涝年来说,重涝和特涝年所占比率较大。

1.4日照和蒸发

20世纪70~90年代日照时数呈减少趋势,80年代与70年代年日照时数基本相同;90年代年平均日照时数减少429.3h,夏秋季日照时数略有减少,冬季有所增加,但变幅均不大,光照条件较好;30年蒸发量呈波动减少趋势,年蒸发量90年代(16926.1mm)较70年代(17276.8mm)减少350.7mm,较80年代(17124.7mm)减少198.6mm。各季蒸发量变化情况:冬季减少46.6mm,夏季减少110mm,春季减少32.1mm,秋季增加71mm。

1.5风

1.5.1风速。气象观测表明,济宁市的平均风速有明显的季、月、日变化。分析济宁的观测资料,春季3~4月平均风速最大,8~9月平均风速最小,并且平均风速在逐年减小,年平均风速由20世纪70年代的34.7m/s,减小到90年代的27.4m/s,全年8级以上大风日数也由70年代的21d减少到90年代的1d。

1.5.2风向。济宁市全年最多风向是SSE(南南偏东)占12%,次多是SE(东南)风占10%,以SE-S(南到东南风)之间的风向占33%。

2气候变化对生态环境的影响

一是气温升高,使物侯期提前,春季到来早,回暖快,春季增温幅度大,夏季增温幅度小,气温年较差变小,积温增多,热量条件较好。二是降水时空分布不均,保证率低,旱涝交替出现,总体趋势旱多于涝,水资源短缺已成事实,水环境脆弱。三是光资源丰富,生产潜力较大,有待进一步开发利用。四是风速减缓,蒸发量变小,生态环境向良性化发展,应继续保护,本地区盛行西南风,南部湖面风资源较好,可开发利用。

3对现代化生态城市建设的思考

3.1自然灾害防御

(1)根据气候资料分析,洪涝和干旱是影响济宁市生态建设的主要自然灾害,且济宁市旱涝调控能力差,在某种程度上制约了经济发展,因此建立用水保障系统、气象灾害防灾减灾预警系统、抗旱排涝应急系统是建设生态城市的保障。

(2)本着开发与治理并举、排涝与抗旱并重的原则建设水资源安全保障体系,进一步完善城防和农田水利配套设施;同时严格控制地下水开采,建立人工影响天气基地,大力开发云水资源,推广生态型用水模式,逐步实现旱能抗、涝能排,提高抗旱排涝的安全保障系数。

(3)尽快建立由气象、水文、农林、水利和各级政府职能部门参加的自然灾害预测、预警及监测系统,完善各种应急预案,增强对各种自然灾害的预测、预报、抵御和自救能力,把各种自然灾害造成的损失减少到最低程度,保护生态城市建设成果。

3.2生态农业

(1)依据气候变化情况,各种作物播种期可适当提前,以延长营养生长期,提高农副产品的产量和品质,实行间作套种,提高复种指数,充分利用光热资源。

(2)加快农林牧渔等主导品种的更新换代,引进选育适合本地气候条件的优质新品种,推广使用优质、高产、高效、先进实用技术,提高农业生产水平,实现可持续发展。

(3)积极发展精准农业,重点推广以节水为主的渠道衬砌、喷滴灌新技术,大力发展设施农业,提高农业生产的智能化和工厂化,增强抵御和调控自然灾害的能力。

(4)继续植树造林,在主导风向的上风方营造与风向垂直的防护林带,增加城区绿化面积,提高植被覆盖率,保护好自然湿地,改善生态环境,使水循环系统向良性化发展。

3.3生态工业

(1)提高污水净化和回收能力,发展节水型工业,注意节约用水,有效利用水资源。

(2)推广应用节能、节水先进技术,开发利用太阳能、风能、地热等新型无污染、可再生能源。

3.4生态城区

(1)依据风向频率,济宁市东南的污染系数最大,西南西的污染系数最小。因此,济宁市工业布置在西南西方向,对市区污染程度较轻,而布置在东南方市区受污染最重,因而在济宁市南和东南方向不宜建立有毒气体的工厂。而一个地区静风出现次数是衡量这个地区排放条件的另一个重要指标。如果静风频率很大,污染物常常不能输送出去,这些地区不能建立有毒气的工厂,否则会引起严重污染事故。此外,济宁市8~9月静风频率最大,是全年最不利的排放时期,生产计划中应考虑这些气象因素。

(2)合理规划布局,增加城市绿地和水体。居民生活小区楼房走向与布局除考虑采光外,还应考虑通风,以减少夏季城市的热岛效应,且冬季不利于西北风穿行,起到一定的保暖作用。

4参考文献

[1]李湘梅,周敬宣,张娴,等.城市生态系统协调发展仿真研究——以武汉市为例[J].环境科学学报,2008(12):2605-2613.

[2]王传松.城效景观和城市生态建设多样性探讨[J].现代农业科技,2008(6):52,57.

[3]李宪宝,陈东景.山东省生态城市建设评价[J].工业技术经济,2008(5):108-112.

[4]付成华,程忠恕.临沂市生态城市建设初探[J].环境科学与管理,2006(8):114-116.

[5]沈洪艳,宋存义,贾建和.城市化进程中的生态环境问题及生态城市建设[J].河北师范大学学报(自然科学版),2006(6):726-730.