对小学信息技术教材基础知识模块编写的分析与思考

黄应会

在信息技术课程里,信息技术基础知识主要是关于信息与信息技术的一些基本概念和常识,是理论性比较强的内容。但在小学教材中是否应该介绍?如果要介绍,应该如何把握它的难度,又该如何认识这部分内容在小学课程中的地位呢?笔者对已有教材进行了调查,分析了现有教材的处理方式,并在此基础上,从教材编写的角度提出了一些思考。

● 对现有教材的分析

笔者对近年出版的几套小学信息技术教材(人教版、北师大版、冀教版、苏科版)进行了考查。考查过程中,重点关注各版本教材是否介绍了信息技术基础的相关内容,其中涉及了哪些知识点以及知识点首次出现的时间、占用的课时、呈现特点等。

1.各版本教材涉及的知识点

关于信息技术基础,一般可以从表1中所列的10个知识点进行阐述。从表1可以看出,四种教材都介绍了信息技术基础的有关内容。有的教材涉及的知识点比较多,内容比较全,有一定的广度;有的教材涉及的知识点很少,仅提到什么是信息、什么是信息技术,知识面比较窄。

2.各版本教材对知识点的处理

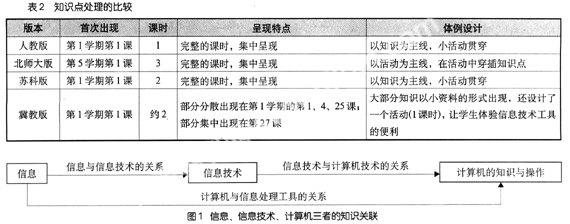

从下页表2可以看出,多数教材把信息技术基础放在课程学习的最开始,列为入门知识;个别教材把它放在课程的中后期。在课时安排以及呈现特点上,多数教材都安排了完整的课时,集中呈现;个别教材采用分散与集中相结合的呈现方式。另外,有的教材对知识点挖掘得比较深、比较透;有的教材则以小资料的形式呈现,没有过多的解释,知识性比较浅显。

总的看来,关于信息技术基础知识的介绍,不同的教材有不同的处理方式,我们需要从这些差异中寻找共性的东西,为教材编写提供决策指导。

● 对教材编写的思考

通过以上的分析发现,关于信息技术基础知识,在教材编写时要遵循以下几个原则。

1.正确认识信息技术基础知识的地位

调查发现, 有的小学信息技术教材不介绍信息技术的基础知识。编者认为,与学科操作性强的特点相比,基础知识偏理论,比较抽象,如果处理不好,学生会对学习产生排斥。另外,学生要掌握的是计算机相关操作,即使不了解信息与信息技术的基本概念和常识,也不会对学习产生不利影响。而多数教材则认为需要在小学阶段介绍,而且要列出完整的课时。信息技术基础知识是这个学科最基本、最初步的内容,学生首先应该了解生活中哪些是信息、信息与信息技术的关系、计算机与信息技术的关系、信息技术对社会产生的影响,认识常见的信息处理工具,认识到“计算机是一种重要的信息处理工具”,从而与自己正在或即将进行的学习建立联系。这种认知过程很自然,知识点之间的关联也符合认知规律(见图1)。《中小学信息技术课程指导纲要(试行)》中对小学阶段教学目标有这样的描述:了解信息的一些表现形式,了解信息技术在日常生活中的应用。可见,信息技术基础知识的相关内容应该列入小学信息技术教材。

2.合理控制内容的难度

信息技术基础知识需要在小学教材中介绍,但要适当降低难度。其难度主要体现在两方面:广度,即知识点的量,也可以理解为知识面的宽与窄;深度,即对知识点的挖掘(如探讨、描述)程度。

在广度上要适当控制知识点的量。反映信息技术基础知识的知识点很多,从前面的调查也看出,各版本教材所选取知识点的数量也有区别。编写教材时,需要进行内容需求分析,需要考虑哪些知识点符合小学生当前的认知水平,并对现阶段学习产生直接影响,那么就可以把它纳入教材当中。但在保证达到学习目标的前提下,应尽量精简知识点的数量,以免知识点过多对当前学习产生干扰。

在深度上要注意以下两个方面。一是遵循概念形成的规律,恰当处理概念性知识点的描述方式。在小学阶段介绍信息与信息技术的一些概念时,应该侧重对概念外延的介绍。例如,关于信息的含义,应该侧重引导学生知道什么是信息(即身边的一些现象带来了什么样的信息),而不是让学生理解信息是什么(即信息的本质特征)。二是要把整个义务教育阶段作为一个整体来统筹安排,让学习的难度在不同阶段体现出一定的梯度。例如,对信息的认识,小学阶段,只要求学生说出日常生活中一些事物现象带来了什么信息,从而体会到生活中信息无处不在、无时不有即可,也就是只要求达到知道、了解的目标层次;初中阶段,可以适当提升难度,要求学生由具体到抽象,能举例说明信息的特征、信息的接收和传递过程等,并能根据自己的理解简单说出信息的含义。教材要具有一定的开放性,不提供固定或唯一的答案。

在控制内容难度时,分散处理是教材编写常采用的一种方法。但应该注意保持知识点的相对完整性,以集中呈现为主、分散呈现为辅。这种分散还应该基于螺旋上升的原则,是难度的分散,而不是知识结构的分散,这样才能保证学生意义建构的完整性和系统性。

3.灵活把握知识首次出现的时机

很多教材都把信息技术基础知识看作课程的入门知识,放在第一学期的第1课中,让学生先有信息与信息技术的概念,然后由宏观概念转入微观领域的学习,这是一种由抽象到具体的学习过程。有的教材不把它作为入门知识,而是放在课程的中期或后期。他们认为,如果在课程一开始就安排这部分内容,会在一定程度上影响学生后续学习的兴趣,因此应该遵循由具体到抽象的学习过程,让学生一开始接触这门课就直接进入计算机的相关操作,待感性认识成熟了,再恰当地引出信息与信息技术的相关概念,这样的学习便水到渠成了。总的来说,在哪个阶段介绍信息技术基础知识,并没有一个定论,只要时机恰当,遵循学生的认知规律,前后知识的关联合情合理,使学生在很一种很自然的情境中把新知纳入原有的认知体系,这样的教材设计思路就可取。

4.创设利于知识掌握的任务情境

在前面的调查中发现,多数教材都很重视任务情境的设计。在活动主线类型的教材中,任务情境显而易见,例如,有的教材通过整合历史等学科知识,设计了一个贯穿3~4课时、融合了信息与信息技术中多个知识点的任务情境,让学生在跨越远古与现代的历史时空中获得相应的知识。在这种情境中,学生对知识点的掌握比较自然,甚至是潜意识的。在知识主线类型的教材中,往往是针对某个知识点设计相应的学习情境,学习任务比较小,但学生比较容易驾驭。例如,为了让学生了解信息就在身边,可以创设一个春游的情境:让学生在欣赏大自然景色的同时,描述自己从各种花草树木中获取的信息,让学生在“亲历”的过程中主动学习。总之,无论编写哪一种类型的教材,对任务情境的描述都要简明、清晰、易懂。如果教材提供的任务情境很复杂,难度比知识点还大,那么学生理解这个情境就要花费较多的时间和精力,就会喧宾夺主,这样的情境设计是失败的。

改进教与学质量的关键在于教学设计。从根本上来说,关于信息技术基础知识是否会超越小学生的认知水平,是否会挫伤他们课程学习的积极性,关键并不在于知识本身,而在于知识的呈现方式、课时掌握、教学策略等教学设计的各个环节。因此,在编写教材的过程中,要注重教学设计思想在教材编写过程中的运用,严格遵循小学生的认知规律,选取与信息、信息技术密切相关的知识点,合理控制其难度,设计有效的任务情境,从而帮助学生顺利地开展信息技术基础相关内容的学习。