以问题引领合作

张素兰 李景龙

新课改倡导以自主、合作、探究为特征的新型学习方式,这种学习方式的形成,离不开教师在教学中得力的引导与教学情景创设。自主,需要给学生留下足够的自主空间;合作,需要为学生搭建合作平台;探究,需要唤醒探究意识培养探究能力。为此,至少应该在如下方面引起重视并有所作为。

一、在引导学生探究自然、探究社会的同时,需要引导学生探究教材,探究教材需要问题引领。

教材,以其可接受的方式,为学生快速掌握前人的知识与智慧创设了一条捷径。没有对于教材的探究,探究自然、探究社会的举动将近乎钻木取火。然而,学生浅阅读、不读书的现象却一直困扰着我们的教学。这个问题不解决,满堂灌、机械训练、重复训练的教学现状就不能发生改变。实际上,学生不读书和教师满堂灌互为因果。因为学生不读书,所以教师惟恐哪一点知识照顾不周,于是也就有了满堂灌;因为满堂灌,所以也就取缔了学生课上阅读的时间。破解这一格局,应该从教师教学行为的改变开始。

引导学生探究教材,仅仅倡导他们在课下阅读是不够的,还应该给他们留出课上的阅读时间;仅仅把课上的阅读时间还给学生也是不够的,还应对于阅读提供指导。为此,应该加强问题引领。

伴随着“重学”思潮的影响,“学案导学”开始渗透到一些学校的教学之中。当这样一种理念与操作模式渗透到教学管理之中的时候,如果它不被执行的教师所理解,那么“导学的学案”就会表现为从教材中挖出的“窟窿”,缺乏思维含量,难以起到导学的效果:如果不被相关的学生所理解,那么学生可能会为了回答“学案”而到教材上去查答案,而不是用“学案”来督促读书增进理解。

“导学不学”的现象应该引起我们的重视。为了扭转这一情况,就应该在问题设计上下些工夫,设置高质量的问题。什么样的问题是高质量的问题呢?我们可以人们熟知的下棋的例子做说明。围绕棋盘和棋子,表面的问题诸如:某个棋子在什么坐标位置?某棋子的周围相邻的棋子是什么?回答这样的问题儿乎不需要智商,因而也就不能达到开发智力、培养能力、掌握知识的预期效果。反过来,如果问的问题是:某个棋子处于该位置,它能够发挥的作用是什么?它的不同走向对全局可能会发生什么影响?它可能面临哪些威胁?它怎样和周围的棋子组成战斗集群?这些问题就能激发学生的思考。所以,我们设计高质量的问题,就应该源于教材,源于生活,就应该让问题设计有思维含量,就应该通过问题设计达到督促读书、引领读书的效果。

在实施问题引领的过程中,有如下事项应该引起注意:

一是要让问题设计与教材体例基本一致,这样可以方便学生阅读;一是在必要的情况下要对教材内容做出整合,这样可以帮助学生整体感知知识体系:三是要能够以多种方式表达问题,比如以疑问的方式,以辨析正误的方式,以填写表格的方式等。

下面的判断,不是教材中的原话。可是对于这些内容的思考,却有利于教材内容的掌握,也有利于实际问题的解决,因此可成为引领读书、引领合作的问题设计。

1、法线是入射光线和反射光线之间夹角的平分线。()

2、利用光的反射,可以实现光路的控制。( )

3、当反射面变化某一角度时,法线一定变化相同的角度。()

4、当入射角发生变化时,反射角一定变化相同的角度。()

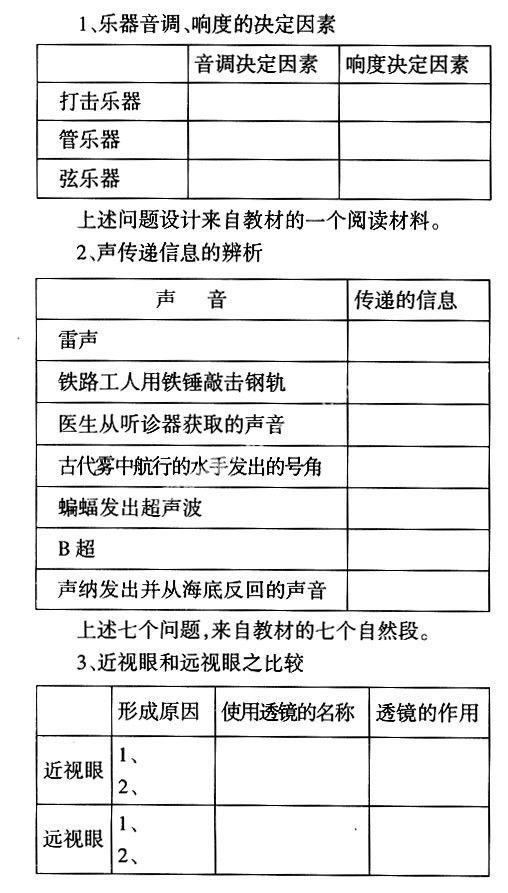

设置表格,是表述问题的重要方式之一。它既可以引导学生读书的设置,也可以节约讲解时间,还可以给学生笔记提供了方便,这样就使得教学过程大大简化。下面的问题,来自人民教育出版社初二《物理》上册,它们既能引发学生的自主阅读,也能引发彼此间的深度交流。

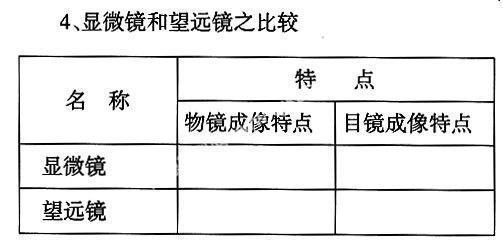

4、显微镜和望远镜之比较

上述两个问题设计,来自教材中的两节内容,是相应教材内容的浓缩本。

依据教材问题设计,是为了帮助学生探究教材而展开的。这种探究,不同于新课程所说的对于自然、社会的探究,可是它却能够为新课程提倡的探究提供强有力的帮助。这些问题,由于具有启发性、挑战性、概括性,所以也可以成为学生学习的合作点。

二、在引导学生合作探究的同时,需要引导学生对于探究展开探究

随着新课程的实施,当“探究”一词频繁地萦绕在我们身边的时候,如果我们忽略对于“探究”的探究,那么探究就可能陷入盲目。好比是对于“理解”的理解,一些学生对于问题的理解存在假象,也许不是他们的本意,而是因为他们不知道什么叫做理解,是因为对“理解”缺乏理解。在心理学上,把对于认知的认知叫做“元认知”。依此类推,我们可以把对于理解的理解叫做“元理解”,把对于探究的探究叫做“元探究”。

探究,指向具体的探究;元探究,指向探究本身。

人民教育出版社出版的初中物理教材,十分注重学生探究能力的培养。八年级18个探究实验,九年级l8个探究实验,体现了新教材对于探究的重视。

教材中,探究的表述或许不能引起所有学生的注意。实际上,教材上多数探究是以左右两栏的形式表述的,左边是探究的内容,右边是探究的环节(要素)。好比左边是行程,右边是里程碑一样。

在近乎“里程碑”意义的探究标注中,写有“提出问题”、“猜想与假设”、“设计实验与进行实验”、“分析与论证”等字样。我们需要帮助学生对于这些探究活动本身做出探究。

比如:为什么要提出问题?提出了怎样的问题?提出问题在整个探究中处于什么地位?提出的问题在探究题中占有什么地位?这是围绕“提出问题”而提出的问题。

再如猜想与假设,它跟“提出问题”有什么联系与区别?在表述的语言方面,“猜想、假设”与“提出问题”各自又有什么特点?错误的假设没有价值吗?猜想与假设就是凭空猜想吗?这是围绕“猜想与假设”而展开的探究。

在设计实验与进行实验的环节,很多实验都要求多次实验。那么,在不同的探究实验中,多次实验的目的一样吗?本次实验进行多次的目的是什么呢?实验离不开知识依据和科学方法。对于一个具体的实验,它的知识依据是什么?它的科学方法是什么?诸如此类的问题,我们需要引导学生进行思考。这里不仅有探究,还有对于探究的探究。

在引导探究的过程,我们只有帮助学生不断地关注探究、反思探究、总结探究,才能逐步掌握探究规律,形成探究能力。围绕这些,我们可以设置问题,引领思考,引领合作。

三、相对完整的高质量的问题集群,是大范围开展合作学习课题实践的公共平台

对于问题设计的重视,源于我们体验的那些试图体现合作学习的课堂。试想,如果没有值得合作的问题,那么合作岂不成了强扭的瓜,岂不成了装腔作势?

对于问题设计的重视,还因为教师个人精力和能力的有限。由于指导学生合作学习是一个相对复杂的系统工程,这里的某些工作并不是每一个老师的强项,所以我们设想,能否构筑一个公共平台,使得老师们指导合作学习站在一个公共平台上?我们选择了分年级、分学科的问题设计,并为此组织了协作攻关。攻关分两条战线展开,一是由天津市东丽区教师进修学校牵头,在该区进行“集束式”攻关。由于区域集中、覆盖学科广泛,所以容易形成气候。二是在不同区之间组建学校联合体,学校之间可以独立研究,也可以分工协作,这样不同的区域之间也就形成“星星之火,可以燎原”的合围之势。

选择问题设计作为推动合作学习课题的突破口,还是我们深化课题研究的“战略选择”。我们常常这样想,“杂”和“砸”是同音异字,可是二者之间有联系。往往是,因为“杂”了,所以“砸”了。我们不轻易选择这个突破口,我们也不轻易放弃这个突破口。这样经常坚持,加上诸多同仁齐心,这一看似艰巨的工程也就可望成功。

我们之所以把已经出版的《合学教育:打造教学“动车组”》一书标注为序号(1),是因为我们的研究还将继续。我们将分学段、分学科、分年级组织老师编写系统化的问题设计,这些新的问题设计出版之后,也将纳入上述丛书。这将是众多教师一起推动合作学习的一个公共平台,站在这个基点上,每一个人的实践难度都将大大降低。为此,我们期待着后续丛书的编写与出版,能够为推动学生的自主学习、合作学习、探究学习尽绵薄之力,也为教师变革教学抛砖引玉。

以教材为研究对象而展开的问题设计,可以使学习者、教育者、管理者从中受益。

对于学生来说,呈现在他们面前的问题,可以成为课前预习的触摸点,使得课前的预习有了“抓手”。这些问题可以成为课上学习的聚焦点,由于有了问题指向,课上学习拨云见日,能够知道自己该做什么、怎么做、做到什么程度。这些问题可以成为同伴互助的连接点,协作攻关、彼此帮扶围绕问题展开。这些问题还可以成为课后复习的附着点,进而从浩如烟海的辅导资料中自拔出来。

对于教师来说,设置高质量的问题,使用高质量的问题,这一主攻方向可以成为钻研教材的催化剂,成为集体备课的探究点;这一文本文件可以成为引领学习的路线图,成为引领合作的聚光灯,成为引领复习的资料库;这一行动方式可以成为简化教学的高速路。

对于学校管理者来说,这样的课题研究与实施,可以引领师生改变教学方式和学习方式,可以引领教师改变生存状态,实现专业发展。