侯官寨的牛老爷社火

黄新力

今年64岁,家住关中终南山下史家寨村的陈明钢是这里方圆百十里著名的戏装师傅,他的好手艺是传承他们祖上的,如今的县剧团、乡剧团,还有各村的社火局,不管是演员们在台上演出着的戏装,还是游乡串村的各路社火,都还穿戴着陈氏家族缝制的龙袍、凤冠,虽经岁月沧桑,这些戏装有百年历史了,至今还依旧如新,仍在使用,大家都称他家的戏装实在、耐用、真潦。

手艺人陈明钢原本打算今年过个安生年,不曾整,人还在腊月里,屋里的电话就响个不停,电话来自相隔不远的侯官寨村,原本那寨春节要耍社火,7个宗社早早就较上了劲,暗中忙着添置戏装、行头,不约而同地想到了同一个人,陈师傅!腊月里陈家的电话就响个不停,都是从侯官寨那边打过来的。快要过年了,别人都忙着添年货,陈家却不停黑白地加班赶活直忙到大年三十的前一天,才交了差。转眼到了春节,院中的炮仗还未扫完,亲戚还未有串,侯官寨村7个宗社之一的东南社照看戏箱头,今年有66岁的王继勤就找上了门,死活要让陈明钢去侯官寨村,帮忙修补今年要用的戏装、龙袍,除了软磨硬泡要陈师傅马上过去,还带来了陈师傅爱喝的西凤酒行贿。虽说还有几家亲戚未去,村中还有几桌朋友的酒席未喝,嘴上还挂着几百个不愿意,但毕竟都是就近的乡亲,在祖上就有了交道,来人前脚打发走,后脚陈明钢就收拾起了家什骑上了那辆老掉牙的自行车,来到了侯官寨。

戏装师傅陈明钢,不但手中的活做得好,在东南社好酒的酒精伺候作用下,口中的故事也多,他十分了解周边各村的情况,尤其是侯官寨村牛老爷社火的来龙去脉,如数家珍,滔滔不绝。

侯官寨牛老爷社火起于唐,传于明,盛于清,延续至今,社火阵势宏大,有看头不见尾之说,方圆百里十分著名。社火中的核心人物牛老爷,其实就是这里村民造出的“春官”。在古代农耕社会里,春官是皇帝派来报春的官员,而耕牛又是农耕社会最能代表劳动力的牲畜,因此在历史中春官的形象都是骑着牛来到田间报春。牛老爷其实就是候官寨村民给春官起的小名。在清同治四年(1866年)陕西巡抚刘蓉来到候官寨看社火,当时来了有上万名乡亲,看到秩序混乱,巡抚大人下令将该村的春官封为老爷,权限仅限于祭春,但要在耍社火时负责组织及维持秩序,权力大到至高无上,祭春社火结束,牛老爷权位自行解除。在耍社火的那几日,牛老爷牛气冲天。

地处终南脚下的候官寨村,有农户934户、村民3800人,耕地3770亩,历史上侯爵颇多,文化底蕴深厚,如今村上还保留着上堡、东南、大亩、北堡、土地、龙门、狮子共7个宗设。上堡村因地势高,风水好,单独为一个宗社,称上社,另外6个宗社因村落承南北走向,分为两大宗系,这里人称南四社与北四社两大社火帮派。7个宗社每年耍社火迎新春,上堡子村负责选送牛老爷。

每年春节农历初五开始,上堡子村、上社除外 ,其余6个宗社就开始了闹社火的前奏——烧社火。所谓烧社火是宗社之间相互挑逗,互下战书,比试高强,南四社与北三社,两个社火帮派,自家结成社火联盟,两派互相挑逗,文的不行,来武的,最终目的双方不伤和气。互相上门叫板,挑逗,直到6个宗社都被挑逗起来后耍社火。大约到了正月初十前后,他们要抬上自己亲手扎制的社火芯子,社火桌子,绑上上百年龄都在10岁以下的芯子娃,着上由匠人陈师傅新赶制出的戏装,逐一敲锣打鼓,整队去上堡子村那里表演社火。上堡子村人注意检查和考验今天社火的质量和诚意后,才着手从他们的社火局中选出今年的牛老爷,牛老爷诞生后,大年正月十三——十五就要来到了,这其间是牛老爷和宗社酝酿商议的阶段,各宗社社火局由此诞生,并具体将出巡的路线、规模和人员分工,社火里的服装、道具、化妆、表演、车辆、治安逐一落实。这是候官寨最为忙碌的一段日子。

这里流传这么一句话:“有女嫁候官寨,人家看戏,他炒菜。”它真实地反映了这里耍社火时,亲戚前来观看,男人、女人、大人、小孩各自忙碌的一派景象。

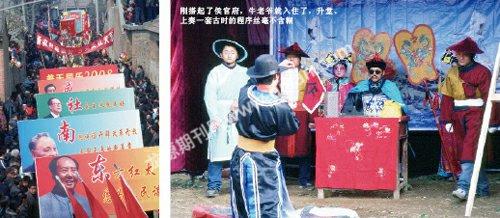

一脚蹬官靴,一脚穿草鞋,身着官服,头戴红顶,表情庄严,前呼后应,半官半民形象的牛老爷端坐在明镜高悬的“候官府”,眼前的一切不是游戏,不是影视剧拍摄的现场,而是今天正月十三发生在我眼前的一切。今年55岁的尤耀民是今年上堡子打造出的牛老爷,他可是村里数一数二的行人,自幼习武,有一手好书法,在镇上开有自己的照相馆,生意兴隆,更为重要的是牛老爷得有“卖相”,即身材魁梧,仪表堂堂,有官相,有威严。尤耀民符合这一切。他私下曾得意洋洋地告诉我:现已是他连任六年的牛老爷,从1982年当到现在,别的人都争着当,条件都不够,就连我的几个侄子都和我争,人家都说他们脸太白,书生气浓,不像当官的,如今只好在我的帐下端官印,听使唤,跑跑腿。

正月十三,为期三天的牛老爷社火开始了,身斜令箭葫芦,胯下枣红马,身着古时战袍的传令兵来回传递“候官府”与宗社之间的信息,武士装扮的将士用马组成马队驱赶人群,疏通候官府的道路,6位使者在社火队的簇拥下抵达候官府,一个个穿过衙役,待己夹出的狭长甬道,行大礼递上请帖,道:今年社火已准备就绪,请老爷下堡子看社火!牛老爷吩咐:今年是奥运年,国家开奥运会,全民要娱乐,我们的社火要耍好!退下!使者遵命,转身离去。起驾了,牛老爷身骑一头膘肥体壮,黑色棕亮的秦川大黄牛,这是一头百里挑一的好牛,它已早早在众人调教下能穿行于喧闹的锣鼓声中而镇定自若,它将驮着今年的春官去下面的6个宗社视察。村中各个道口,6个宗社已早早搭好了恭迎牛老爷的民亭。此刻,地处终南山下的候官寨沸腾了,几万观众站立在村道两旁,争相目睹今天的牛老爷。马排开道,衙役护驾,牛老爷走在最前面,身后是鱼贯而入的一路路社火,喧闹声、锣鼓声此起彼伏。牛老爷社火讲究以文扮戏,让戏说话,各路宗社绞尽脑汁,使出解数,整拈出戏,以此取胜,从长长队伍中,我们发现了其中秘密:历史上,候官寨村形成南四社与北三社两大帮派,社火队伍中时常出现三、四、南北四字,南四社常装扮的社火剧目是古典剧目《罗通扫北》、《收三霄》,北三社则以三国古戏《诸葛亮征南蛮》、《杀四门》、《铡四赋》予以还击,以戏斗智,以戏挑逗、贬击对方是这里最大特点,让戏说话,以打压对方为快事,祭社春,娱大众,又不失文雅是牛老爷社火的一大特色。这里的百姓在新春佳节里,和着暖暖的阳光与春风,欣赏着牛老爷与我们春天里的快乐气息,真是快事。

追溯历史,中国自商周就形成了祭农这一传统民俗,史书上也有这样的描述,《礼记·月令》载:“立春之日,皆擎幡帻,迎春于东郭处令一男童,戴青巾,着青衣,先立在东郭郊外野中,迎春者王,自野外出迎则拜之而还。”那时的天子亲率三公、九卿、诸侯大夫迎春于东郊。天子国尚且如此,各诸侯郡守概不例外。中国历史进入西汉社火后,冶铁业迅速发展,铁制农具广泛使用,铁犁农耕日益成熟,但中国农民祭农活动并未终止,直至明清民国,我国各民族每年还有祭农、祭春活动,只不过形式与内容发生了变化。在我国的农业经济中,耕牛是主要畜力,故立春又有鞭牛的节日活动,宋代张世南所著《游宦纪闻》中称:“立春前一日,出土牛于鼓鼓门之前,若晴用,自哺与后达旦,倾明出现,巨官或乘轿旋绕,相传之”,“看牛则一岁利市。”在我国中原各地有普通农家用泥捏成男女偶像各一人,手拿锄头和泥塑耕牛一起立于田头的习俗,南方瑶族则有以三人分别扮作牛,扶犁和荷锄人演春耕戏以兆丰年活动。由此可见,我国的民俗传统节日源于农事,是在岁时节令的基础上发展形成的,节日最初非庆祝之日的意思,而是由年月日与气候变化相结合而排定的节气时令,更为重要的是它充分说明:重农。祭农、爱牛、敬牛是中华民族得以发展进步的主要贡献。它是我们民族十分重要的民族文化遗产。