中美高等教育经费来源多元化的比较与分析

[摘 要] 20世纪90年代开始,高等教育经费来源的多元化已成为各国高教经费筹措的一个普遍趋势,文章在深入分析美国高等教育经费来源多元化的筹措体制和发展变化情况的基础上,对比分析我国高等教育经费来源的构成及比例变化,为完善我国高等教育的融资体制提供借鉴。

[关键词] 高等教育 经费来源 多元化

一、问题的提出

美国著名教育家、原美国纽约州立大学校长布鲁斯·约翰斯通(D.Bruce Johnstone)在《高等教育财政与管理:世界改革现状报告》中指出,世界高等教育面临的问题之一是财政困难。经费短缺问题在很大程度上是制约各国高等教育发展的瓶颈。在如何解决高等教育经费紧张这一问题上,世界各国已基本形成共识,即要建立多元化的经费结构,广开渠道,多方筹措资金。美国多元化筹措高等教育经费的格局被西方国家称为典型模式。而我国从上世纪80年代开始,也初步形成了高等教育经费来源多元化的格局,本文深入分析美国高等教育来源多元化的筹措体制和发展变化情况,对比分析我国高等教育经费来源的构成及比例变化,希望对完善我国高等教育的融资体制提供借鉴。

二、中美高等教育经费来源多元化的比较

高等教育来源多元化的实质是建立一种政府、社会、直接受益者(学生)和学校自身共同投资的体制。总体来

说,各国高等教育经费的筹资渠道包括政府的财政收入、税收、学费、企业资助、捐赠、继续教育的收入及校办产业的创收等几个方面,如美国筹措高等教育经费的主要渠道包括政府拨款、学费、科研经费和专利收入、销售与服务收入、捐赠及其他收入等。这种多元化的高等教育经费体制建立在以国家投资为主体的经济基础之上。我国在1978年以前实行的是高度集中的计划经济体制,高等教育由国家包办,高校办学经费的98%来自国家财政拨款。如1980年全国普通高校经费总投入是34.58亿元,其中政府投入就高达32.06亿元。经过20世纪80年代~90年代的一系列收费制度的改革,尤其是1997年高校并轨制度的实施,我国高等教育经费来源才初步形成多元化的格局。

由于社会制度、经济发展水平及文化传统等方面的因素,各国多样化的高等教育经费来源在结构和比例变化上都表现出不同的特点。以下分别从构成高等教育经费来源多元化的几个主要方面来比较中美高等教育经费来源多元化的不同特点。

1. 政府投入

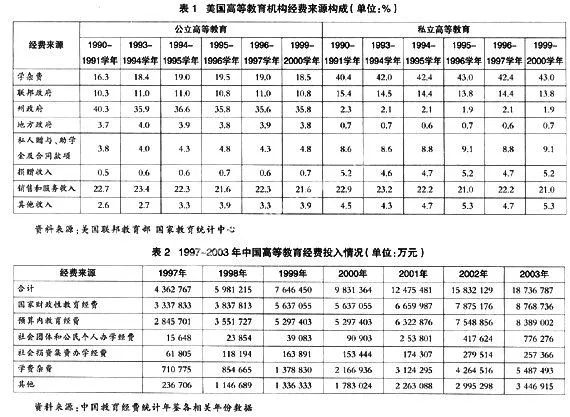

美国高等教育经费来源以政府(包括联邦、州、地方三级政府)拨款为主,公立高等学校的经费来源一半以上来自政府的财政拨款,私立高校也在积极争取政府的支持,政府投入约占其总经费的10%~20%。表1中列出了1990~2000年美国高等教育机构经费来源的构成比例变化情况,从表中数据我们可以看出这10年间美国政府对高教经费支持的比例呈现出递减的趋势,其中州政府对高教经费投入的比例无论在公立高教还是在私立高教中都呈现出明显的递减趋势;联邦政府和地方政府在这10年间对高教经费的投入比例基本保持稳定。

我国从1997年初步形成多元化筹措高教经费的格局至今,政府投入所占高等教育总经费比例与美国相近,同样呈现出了政府投入比例下降的问题,从表2中可以看出,自1997年开始,国家财政性教育经费是逐年增加的,而财政性教育经费所占比重却持续下降,1997年国家财政性教育经费为333.7833亿元,占总经费的比例为76.5%,而到了2003年国家财政性教育经费为876.8736亿元,占总经费的比例则降为46.8%。

可以看出中美两国高等教育经费在近些年的政府投入比例上都呈现出不同程度的递减趋势,这一方面是由于社会政治、经济等因素造成的,另一方面也是两国高等教育经费筹措愈发多元化的表现,政府投入以外的各种经费筹措渠道正在逐渐发挥力量,尤其是学费收入。

2. 学费收入

美国高校的学杂费包括学费、住宿费和伙食费。1990~2000年,美国无论是公立还是私立学校的学费收入所占高等教育总经费的比例都呈现出明显的增长趋势。1990-1991学年,公立和私立高校学杂费收入占总经费的比例分别为16.3%和40.4%,而到了2000-2001学年分别上升到18.5%和43%。这是由于从20世纪90年代开始,美国政府降低了对高等教育的资助水平,把学杂费方面的经济负担更多地转向学生及其家庭,导致20世纪90年代早期学费不断增长。

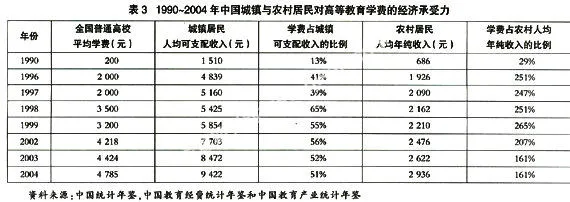

20世纪80年代以前,我国普通高等教育的全部办学经费均由政府承担。20世纪80年代开始尝试建立教育成本分担补偿制度,学杂费收入逐渐成为高教经费的一个重要来源,学杂费收入占普通高等教育总经费的比例,从1994年的11.85%一路攀升到2001年的24.66%,已基本接近20世纪90年代中期一些学者提出的25%的构想。由于我国高等学校的学费比例近几年增长过快,居民的教育开支占家庭开支中的比例已超出居民的承受能力(见表3)。考虑到居民的承受能力,今后我国高等学校的学费标准不宜再有大幅度的增长,同时,应当进一步完善贷款制度,保障经济困难的学生顺利完成学业,保障经济条件不同的学生获得同等的教育机会。

3. 社会捐赠

美国的社会捐赠系统较为完善,政府为鼓励企业、组织与个人把巨额财富捐赠给高等教育也提出了例如免税等许多的优惠政策。近年来,在美国开展大规模筹资运动的学校越来越多,各大学特别是著名大学筹资的资金数额也越来越大。捐赠投资收入比例明显增长,从1988~1998年平均为3.35%,上升到1999-2000学年的16.25%,其中私立研究型大学增长更为显著,从6.1%增长到31.5%。教育捐赠逐渐成为与政府投入、学费并列的重要经费来源,有效缓解了教育经费的紧张局面。

我国的教育捐赠系统还不够完善,陈良教授在1994年预测,随着中国经济的发展,经济体制的变化以及国际交往的加强,具有向学校提供资助实力的企业、社会团体和个人将会越来越多。但多年来,学校捐赠收入的比重始终稳定维持在较低的水平上。这表明我国政府鼓励企业和公众向教育捐赠的税收优惠政策以及扶持公益性教育基金和信托基金的金融政策尚不完备,学校开拓收入渠道的力量还不够。

4. 其他收入

高校教育经费的来源还包括校办产业、社会服务以及科研等的收入。这也是高校经费来源的重要渠道,特别是在美国的高水平研究型大学,科研经费收入在学校的总收入中占有很高的比例,如2001-2002年度麻省理工学院为50.9%,2002-2003学年斯坦福大学为36%。再如,1999-2000学年,美国大学销售与服务收入占大学总收入的比例为23%。而我国在产业和科研方面对高校教育经费的贡献率要低于美国,但是随着政府科教兴国战略的落实以及高校科研能力的增强,这部分收入还有很大的增长空间。

三、结 语

通过对中美两国高等教育经费来源多元化的构成结构和比例变化情况的简单比较,我们可以看出相对于美国比较完善的多元化融资体制来说,我们国家多元化的高教经费来源渠道尚有欠缺,呈现出的也是政府财政性投入和学杂费收入占主要地位的二元化经费来源结构。需要指出的是,我们在肯定政府应该是高教经费投入的主力军的同时,也应该适当控制学杂费增长的速度,并且注意积极开发捐赠和产业科研高校创收的部分,争取实现多元化的均衡高等教育经费来源渠道。

参考资料

1 黄艾,张安富.中美高等教育经费来源的变化分析及启示[N].南通大