“聚焦体制”与“聚焦教师”

教师的教育和素质与国家和民族的教育水平息息相关,世界各国都很重视教师教育的研究和发展。新中国成立之后,我国在不断的摸索中制定教师教育政策,旨在促进教师教育发展,提升国家的教育水平。二战后,日本国内百废待兴,国家也重视教师教育的发展,制定一系列政策以促进教育水平的发展。在本文中,笔者将按照历史沿革,对中日两国教师教育政策制定内容展开比较,分析其政策制定的特点,并在比较中思考和借鉴。

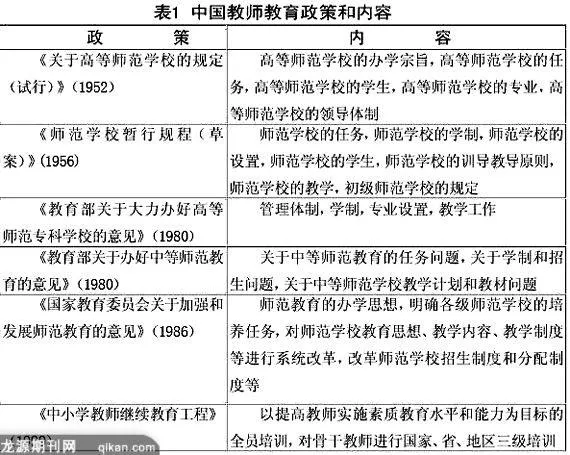

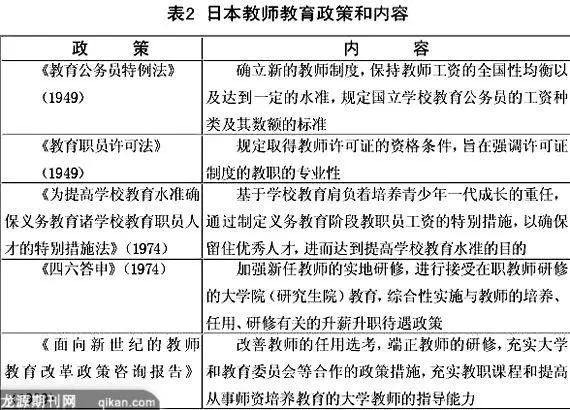

一、二战后中国和日本教师教育政策和内容的比较

表1[1]和表2[2]所列出的分别是中日两国在二战后所制定的、对教师教育的发展具有影响的政策,在相当大的程度上说明了这两个国家在教师教育政策制定的政策特点。

通过两国相关政策的呈现,我们发现,中国的教师教育政策的特点是:围绕体制为中心点,从办学方向、学制建设、教学计划以及领导管理等层面来制定。日本的教师教育政策的特点是:围绕教师为中心,从教师的社会地位、工资待遇、教师素质培养以及教师专业化等层面来制定。两国教师政策最大的不同在于“聚焦”点的差异。聚焦的本意是使光或电子束等聚集在一点,本文引用聚焦的意义来体现两种不同的教师教育政策类型。中国的教师教育政策的特点在于,政策始终聚焦于体制上,通过体制的不断完善,不断促进教师教育的发展。日本的教师教育政策始终聚焦于教师,教师是发展的主体,是教师教育政策制定的核心和出发点。在“聚焦体制”教师教育政策背景下,教师教育体制作为一种执行制度,带有控制教师发展的目的性,教师在自身发展中处于受控制的客体地位,在发展中处于间接受益地位。在“聚焦教师”的教师教育政策背景下,政策保障了教师教育政策的直接相关者——教师的社会地位、工作待遇、职业的发展要求等,教师在自身发展中处于主体地位,直接实现了自身利益。

二、两种聚焦类型教师教育政策的影响

教师教育政策的最终目的无疑是不断优化教师队伍,调动教师积极性,提高国家教育整体水平。优化教师队伍,即保持教师职业有持续吸引力,发挥教师潜能,确保优秀人才从事教职。以上目的揭示了教师教育政策所应该具有的以下两个方面的影响力:第一,教师教育政策激励教师的影响力;第二,教师教育政策产生的社会影响力。

在“聚焦体制”教师教育政策中,体制成为了政策的焦点,体制是政策的直接相关主体,教师成了教师教育政策的间接相关主体。体制的发展成了制约教师发展的外在约束力,通过体制的不断发展来带动教师教育的发展,教师教育的改革和发展就被固定在体制的框架内解决问题和改善条件。这种政策对激励教师的有效性方面将受到很多因素的制约,如:政策制定者的偏好、意识形态、集团利益冲突等。在我国,由于教师工作的繁重以及整体偏低,致使教师社会地位不尽如人意。尤其是师范教育收费后,师范学校更无法吸引优秀生源报考。从2007年开始,国家开始在六所师范高校试行免费的师范教育,这个具有示范性