装备采购风险控制策略

摘要:采购制度的不完善一方面导致对代理人(军代表等谈判代理和军工厂等生产代理)的约束不够,另一方面导致对代理人的目标激励不足;作为需求者,军方项目论证不严密,需求目标不够明确细致。因此,文章的分析将主要从两个方面展开:对武器装备采购项目中如何开展风险管理提出设想与实施方略,对完善我军武器装备采购制度提出一些可行性的控制策略。

关键词:装备采购;风险;控制策略

一、对装备采购项目进行风险管理的思考

(一)武器装备项目风险管理的主要措施

在体制结构保持稳定的前提下,武器装备项目风险管理有两个关键的环节:承制方是风险管理的主体,如何引导和促使承制方积极采取行动来开展风险管理,是控制风险的根本途径所在;军方对承制方的风险管理过程必须进行有效的监控,这是降低风险不可缺少的一环。这两个关键环节目前引起了西方发达国家的普遍重视。

(二)对装备采购项目进行风险预警基本设想

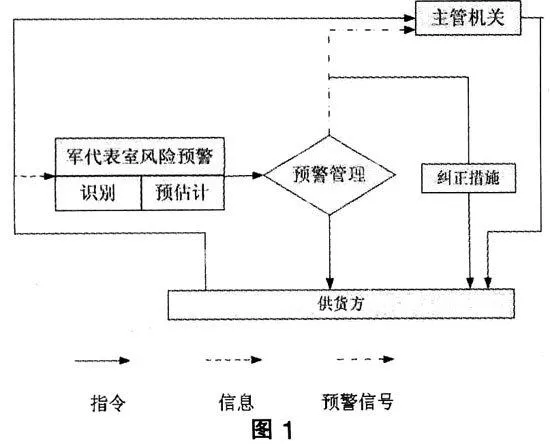

所谓风险预警,是指对于采办过程中有可能出现的风险,一旦在监控过程中发现有发生风险的征兆,立即采取纠正措施并发出警告信号。图1为军代表室开展风险预警的基本流程。

二、降低装备项目采购风险的措施

(一)费用预算坚持刚性与弹性相结合

费用是武器装备采购中非常重要的参数。在我军的武器装备采购费用管理中,既要借鉴世界军事大国的有效经验,也要结合自身的国情军情,摸索有自身特色的费用管理方法。在采购预算坚持刚性与弹性结合的做法,它包含两个方面的意思:在军费分配结构上坚持刚性与弹性相结合;在采购项目预算上坚持刚性与弹性相结合。

(二)加强合同管理的环境建设

在一定程度上讲,合同订立难、履行难、管理难现象的发生,其实质是由于装备合同的依法强制管理能力较弱,行政管理仍占主导地位所致,健全组织,明确职责,根据我军装备建设现状,建议建立全军统一的装备采购合同管理机构,与计划部门相对独立,对全军装备采购合同实施全面的监督、检查、审计,下设法律、技术、经济财务等相关组织,行使管理职责。各系统也相应建立专门的装备采购合同管理机构,充分发挥作用,提高工作效率,满足装备采购合同管理要求。

(三)加强装备项目采购人才队伍培养

在市场经济体制下,培养一支高素质的、专业化的装备采购队伍,是充分发挥合同作用、依法管理装备采购合同的有效手段。当前,合同管理面临许多法律问题,必须依靠专职的法律队伍为装备采购合同管理提供“两个全过程”的法律服务:为装备发展的各个阶段的合同管理提供全过程的法律服务,为合同管理的各个环节提供全过程的法律服务,把法律服务渗透到合同招标、投标、审查、订立、履行、纠纷处理等各个环节。对此,应在有关装备采购合同管理的法规制度中确立法律人员队伍的地位和作用,明确职责、权利。

三、对推进武器装备采购体制调整的政策建议

(一)提高认识,统一思想

武器装备采购体制调整改革,牵涉传统观念和行为习惯的转变,触及方方面面的利益调整,涉及许多深层次的矛盾和问题。解决调整改革中的矛盾和问题,必须把思想认识进一步统一到党中央和中央军委的决策上来。作为装备部门,在学习中应当紧密结合调整改革武器装备采购体制的实际,加深对调整改革重要性和紧迫性的认识,转变观念,树立大局意识,充分调动各方面的积极性,推进武器装备采购体制调整改革的深入发展。

(二)推进军民结合,寓军于民的科研生产体系

我国实行改革开放政策30年来,民用高技术及其产业化快速发展,完全有能力为实现武器装备现代化提供可靠的技术和资源。为此,应当尽快制定促进民用企业和民用技术才与装备科研生产竞争的政策。通过竞争可以提高技术成熟度,以减低技术风险。加快装备承制单位资格审查工作的进度,尽快把符合条件的民企纳入装备承制单位名录,实行适度开放的装备采购信息发布制度,尽可能采用军民通用的标准和规格,消除民企进入军品领域的障碍和差别待遇,打破军工行业的封闭和垄断。

(三)健全科学决策机制,加强集中统一领导

要充分发挥军事需求对装备建设的牵引作用,就必须建立健全的装备需求生成机制,加强对军兵种装备需求的顶层统筹力度。在装备规划计划预算制定方面,应在完善科学论证和评估的基础上,进一步加强装备建设和信息化建设的顶层设计和统筹平衡,把握好装备资源的投向和投量,克服各自为政、重复建设、互联互通难得现象,提高信息化条件下一体化联合作战的装备保障能力,推进装备建设又好又快发展。

参考文献:

1、