濮存昕:宣传防艾是我另一个舞台

佚 名

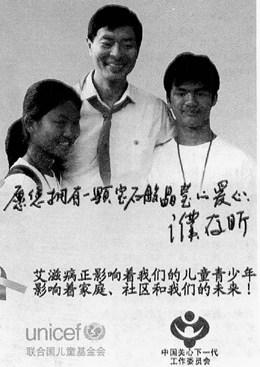

他,是话剧舞台上的周萍、李白、李渔;他的名字和《最后的贵族》、《英雄无悔》、《来来往往》等众多为观众喜爱的影视剧连接在一起。他经常出现在各种公益广告中,同时也是我国第一位预防艾滋病宣传员。他说:“我就是要作秀,作大秀;出风头,出大风头。作为预防艾滋病的宣传员,我不往前站,不往高站,我就起不到宣传作用。”

突如其来的聘任电话

2000年,在这个新千年的第一个年头里,中国大地正面临着艾滋病魔的侵袭。自1985年中国报告第一例艾滋病病例以来,这个为人们谈虎色变的疾病在国内的蔓延势头非常迅猛,到2000年,中国版图上已经没有被艾滋病遗漏的省份。但当时的预防艾滋病宣传工作依然停留在一些传统的方式,卫生部希望聘用名人担任形象大使,以此推动预防艾滋病宣传工作的开展,他们想到了濮存昕。

这年8月的一天,濮存昕正悠闲地在北京南郊的大兴县度假。作为北京市主要农业生产基地之一的大兴县盛产瓜果,空气清新,也是濮存昕休憩时经常光临的场所。当时正是新桃初熟,濮存昕兴致勃勃地来到果园摘起了桃子。年轻时候在黑龙江生产建设兵团插队的经历让他养成了时不时要到乡村与田地来次亲密接触的习惯。

濮存昕熟练地从树丛中挑选出那些刚刚成熟的桃子,正摘到兴头上,手机忽然响了,是一个朋友的电话。朋友电话里的语气很严肃,甚至有些诚惶诚恐。朋友说,这个电话是卫生部托他打给濮存昕的,想问他愿不愿意出任卫生部预防艾滋病宣传形象大使,为防艾事业拍摄公益广告和平面海报,向全社会宣传预防艾滋病的知识。那时艾滋病对大多数人来说是个既陌生又恐惧的名词,甚至是“世纪恶魔”的代名词。显然卫生部也知道这件事情的难度,之前也曾尝试过向名人邀请,得到的均是婉拒,因而这次特意先请濮存昕的朋友打电话来听听他的意思。

听出朋友电话那头的犹豫,濮存昕心里在想:艾滋病究竟是怎么一回事呢?致病原理是什么?如何传染的?有没有办法可以比较有效地预防艾滋病?当时的濮存昕对此完全是一知半解。于是对朋友说:让我想一会儿,给我10分钟时间考虑,等会再打电话吧。

濮存昕并没有想太多,他甚至没有想过担任预防艾滋病宣传形象大使是否会对他的演艺和生活造成影响。他一直认为,作为一名艺人,更应该为社会公益事业多做点事。他没有任何理由可以拒绝。

濮存昕继续摘着桃子。不一会儿,手机再次响起。这次是卫生部打过来的,电话里郑重地向他提出聘任他为预防艾滋病宣传形象大使,为防艾事业拍摄公益广告的请求。

“好啊,没问题,我干。”濮存昕轻松地回答道,态度之爽快令卫生部的官员们都始料未及。

“大使太高大,就做宣传员吧”

2000年8月7日,濮存昕特意挤出时间赶回北京,一下飞机,他顾不上吃饭,就直接赶到卫生部专门为他召开的会议上。在端着饭盒边吃边听的过程中,卫生部专家向他介绍了艾滋病的流行危害和防治工作的艰巨性、社会对艾滋病患者的偏见和预防知识的贫乏、名人参与预防艾滋病宣传的意义和作用等。

当听完预防艾滋病宣传形象大使的工作职责和具体的任务后,濮存昕毫不犹豫地欣然应允:“没问题,我一定挤出时间来做。但我不当形象大使,大使只能有一个,不要搞得那么高大。”

他建议:“人民艺术剧院排演过一出戏叫《红色宣传员》,宣传员这个称呼很中国,很百姓。我就做一名普通的义务宣传员,将来应该有更多的人成为宣传员。”他对时任卫生部副部长殷大奎说:“您是预防艾滋病宣传队队长,我就是宣传员。”卫生部尊重濮存昕的意见,聘请他为第一位预防艾滋病宣传员。

事后濮存昕回忆当时的心情说:“参与预防艾滋病宣传和我以前所做的公益活动不同,和捐出几万或几十万资助失学儿童读书相比意义不同,做宣传员对社会的教育意义更大,作用也会更大。为什么?因为我是一个公众人物,我说的每一句话,做的每一件事情都有一定的影响力。大众可以不知道我演过什么戏,也可以不知道我叫什么名字,但会把我和防治艾滋病的事情联系在一起,这正是我起的作用。”

2000年11月1日,这天的濮存昕与往日相比有点特别:他胸前开始别上一枚别致的红丝带———象征关心艾滋病防治工作的红丝带小徽章。

“我愿意和偶像濮存昕一起拍防艾广告片”

濮存昕欣然接下了拍摄防艾宣传广告的任务。然而他没料到,这次广告拍摄经历真正使他感受到了艾滋病人的无助和绝望。

那是夏天,天气很热。广告的拍摄现场放在北京地坛医院的一间病房里,一个头发稀少的年轻人走了进来,他手背上脓疮结着痂,据说已经持续8个月发着40℃的高烧了,他的身子非常虚弱,让人完全看不出只有22岁。年轻人没有说自己的名字,看到濮存昕的时候,他双眼模糊,声音颤抖:“我父母不愿意我出来拍这个广告,生怕因此暴露我是感染者,从此在社会上失去容身之地。但我愿意,因为是和我的偶像濮存昕一起拍,我想和他一起做好这件事。今天我真的很开心。”

他们两个人一开始并没有马上握手,只是站着随意地谈了几句。当小伙子按照导演要求准备坐到床上时,濮存昕下意识地上前搀扶,“这是我们见面以来首次接触,在这一刹那,我感觉到他的肌肉紧了一下,他看向我的眼神里混杂着恐惧,担心,甚至还是感激。”这样直接的接触大大冲淡了原本存在于两人之间的拘谨气氛,濮存昕和年轻人都彻底放松了下来,开始了聊天。

看着眼前的年轻人衰弱的身躯、苍白的脸色,濮存昕忍不住帮他拿拖鞋,搀扶他,帮他整理枕头。在两人随意而自然的接触中,广告的拍摄顺利完成了。临走时,濮存昕对这位年轻的患者说:“如果你出院,我请你看话剧。”他还给小伙子留了名片。“但他并没有给我打电话。四个月后,这个小伙子就去世了。突然的会面,突然的分离,让我感受到了很多很多。那段一起拍摄的时光,将永远成为我记忆中不可遗忘的一部分。”

“我们的敌人是艾滋病,而不是艾滋病人”

这几年,在华夏各大城市的机场、地铁通道、马路边等许多公共场所,出现了许多关于预防艾滋病的公益广告,其中不少都有濮存昕的形象出现,巨大的广告牌上,他的“阳光微笑”具有特殊的宣传效果。

濮存昕是全国政协委员,2001年3月,在他任艾滋病宣传员后参加的第一次全国政协会议上,他就提交了一份提案:建议政府采用街头广告形式扩大预防艾滋病宣传面。他高兴地看到,当年底,在北京和上海的地铁、火车站,在全国18个国际机场,都树立了预防艾滋病的公益广告牌。此后,每年他参加全国政协会议时,都会提出一些跟预防艾滋病有关的提案。濮存昕说:“我所做的工作就是要让每个华夏人都知道,艾滋病离我们并不遥远。我们的敌人是艾滋病,而不是艾滋病病毒感染者和患者。”

许多人都问过濮存昕:你经常和艾滋病患者接触,不怕被感染吗?他回答说:一把锋利无比的水果刀,如果不往人身上扎,它就是安全的。艾滋病就像水果刀,虽然传播快,死亡率高,但正常的接触不会出现意外。“我就是想告诉大家,艾滋病患者没有什么可怕的,他们不应该被排挤。”

有一次濮存昕去医院探望艾滋病人,临走时,一位艾滋病患者拉着他的手,很认真地说:“我可以向你保证,我的艾滋病到我为止,不会感染给任何人。”这句善良而负责的话让他非常感动:“如果事情都朝着这个方向发展,社会就变成一个良性循环的结构了。”

荐自《新闻午报》 编辑/孟醒石

——战玥锱