1978年前我国高校工农阶层子女入学优惠政策研究

罗立祝

[摘 要]从高校招生的演变历史看,中国在1978年以前对工农阶层子女实行高校入学优惠政策主要源于国家对这一阶层的特殊偏好而实行平均主义分配政策所致。国家通过报考资格政策、优先录取政策和免试推荐入学政策人为地大幅度提高了工农阶层子女在高校大学生中所占的比例。从公平视角看,这项政策不仅违背了公平原则,而且降低了人才选拔的质量。

[关键词]高校;工农阶层;入学优惠政策

[中图分类号]G520[文献标识码]A[文章编号]1672-0717(2008)02-0106-05

纵观我国1978年以前三十年的高招历史,我们可以发现高校招生对工农与革命干部阶层的优惠幅度越来越大,并在“文革”期间达到登峰造极的地步,这个阶层得到越来越多的高等教育入学机会,成为高校招生政策的最大受益者。对此,我们必须弄清三个问题:第一,为何这三十年的高校招生要向工农及革命干部阶层倾斜?第二,工农阶层子女占高校新生的比例提高是如何实现的?第三,如何看待这种高校招生向工农阶层倾斜的政策?

一、工农阶层优惠入学政策的产生原因:国家对工农阶层的特殊偏好

中国共产党对工农阶层怀有特殊的感情和偏爱,不仅是因为其本身就是代表中国工农阶级根本利益的政党,而且工农阶层为中国革命胜利作出了巨大贡献,同时也是新中国经济建设的最主要力量。所以,党内“激进派”和“温和派”[1](P116-117)都对工农阶层怀有深厚的感情。来自工农阶层的政治精英掌握着国家的政治权力,他们在政治上享有很高的地位。

但是,激进派与温和派在如何建设新中国上存在明显分歧。激进派主张发动广大群众以开展运动的方式来稳固政权和发展经济,追求平等优先,甚至推行平均主义。我们可以从1958年7月3日《人民日报》发表题为《加强党的领导做好高等学校招生工作》的社论中找到依据。这篇社论指出:“目前,高等学校在校生中的工农成分学生的比重,只占在校生总数的三分之一。这与社会主义国家的性质以及我国工农群众在全国人口中占80%以上的情况是不相适应的。”[2](P329-330)而温和派主张效率优先,尊重并按经济规律办事,重视知识与科学技术在经济建设中的重要性。同样,两派对发展高等教育的认识也产生了分歧,激进派更注重实行大众教育,主张高等教育的大门向工农阶层开放。许美德对这一时期大学发展情况的研究指出:“‘大学的基本价值观在这一时期被完全抛弃了。代之而起的是对知识的批判态度,这源于中国的非正规教育传统,而形成于毛泽东的认识论。这种观点强调社会实践,怀疑一切专业知识,力求将知识分子溶于生产实践和社会变革的斗争中去。”[1](P134)而温和派更倾向于主张精英教育,按照能力主义选拔、使用人才,这样更有利于发展经济和提高社会生产效率。所以,两派各自在其执政时期对高等教育采取了不同的政策。刘精明认为:“在改革开放以前,国家接连不断地推动的针对知识分子的政治运动,事实上在社会层面上产生了知识精英与权力精英之间的严重冲突,其后果显然是排斥了知识精英对教育资源和文化资源的掌握和控制,因而使得知识精英的文化资本优势很难在教育机会的竞争中发挥出来。”[3](P20)

党内激进派与温和派之间在高校招生政策上分歧明显。在激进派执政期间,高校招生强调通过各种途径人为地提高工农阶层的比例。在激进派发动的“大跃进”受挫后,温和派的执政主张得到短暂的实践机会,却产生了高校中工农成分新生比例下降这一激进派极不愿意看到的事实。高考在“文革”期间废除,原因就是高考这一严密的技术选才机制更有利于拥有文化资本的“资产阶级”子女,而不利于在文化资本上处于劣势的工农阶层子女。高考的废除表明了在1978年以前激进派的观点起到了支配性的作用。对此,许美德指出:“就高等教育而言,其参与者不同阶级背景之间的冲突,以及高等教育系统不同级别的院校之间,正规院校于非正规院校之间,不同地位的冲突在这一时期达到了极点。不同派别的政见及党内支持两种不同路线的人之间的斗争为理解这一时期的教育状况提供了最为明确的解释框架。只要看一看以毛泽东为代表的激进派至高无上的权力,以及那些支持务实派和苏联影响下的社会主义建设路线的人士的彻底垮台,便能够很好地理解当时的教育政策及实践。这次革命的意图在于,用非正规的教育轨道替代正规的教育轨道,废除精英教育,为广大工农阶级的子女打开高等学校的大门,通过发挥基层的积极性由下而上地实现经济和政治的发展,而不是通过上面派专家的办法和宏观计划由上而下地实现经济和政治的发展。”[1](P132)由此可知,1978年以前我国高校招考政策采取向工农阶层倾斜的优惠政策主要是源于国家政治对这一阶层的特殊偏好。

二、如何在高校招生中大幅提高工农阶层子女的比重

我国高校招生主要有两种途经:一是通过全国统一高考来选拔高校新生,这种途经由三个环节组成:报考资格规定、高考、高招录取。另一种途经是保送免试入学。因此,若要人为提高某一阶层大学生在高校新生中的比例,就可以从报考资格限定、高考、高招录取以及保送入学这四条途径入手。但高考是一种严密且较为公正的人才筛选机制,几乎不可能通过高考来提高工农阶层大学生的比例,因为“教育的技术选择,特别是考试选择更严格的教育阶段和教育形式中,其机会的分配更多地根据学生成绩的差异来确定,这样,阶层成员直接占有、获取教育机会的能力,就会受到较大的束缚。然而,从资本形式来讲,由于父代文化资本能够直接地帮助子弟提高学业成绩,因此,具有文化资本优势阶层的子女,就更容易通过严格的技术选择而获得较高的地位教育的机会。而具有权力资本或经济资本优势的阶层的子弟,不太容易将这种优势直接带入以严格的技术选择为特征的教育机会的竞争”[3](P21-22)。工农阶层虽然在1978年之前拥有很高的政治资本,但在文化资本方面却明显处于劣势。显然,高考这种严密的教育选择机制实际上无法人为地提高工农阶层学生的比例。但是除了高考,另外三条途径则可以比较容易进行人为操作。考察高校招生历史,我们发现,建国至“文革”期间工农成分学生比例的大幅提高正是通过报考资格限定、高校招生录取和保送入学三种途径得以实现的。

1-报考资格政策明显向工农阶层倾斜

作为高校招生的第一道筛选关卡,报考资格政策主要通过家庭出身规定、报考年龄限制等方式实现对工农阶层的优惠。一方面,通过报考政治审查将“出身不好”的考生排除在外。李强指出:“从50年代到70年代末,家庭出身对于青年人发展的影响是十分深刻的。家庭出身会影响一个人接受高等教育的机会,家庭出身的好与不好是当时录取大学生的一个重要的参考指标。”[4]许多“家庭出身不好”的人在政审中被认定不合格,领不到参加考试的证明书而被取消了报考资格。从1956年至1965年,教育部、公安部、内务部每年都颁发《关于对报考高等学校的考生进行政治审查的通知》,强调政治审查的重要性。从一些披露的数字看,在此期间,每年因政审不合格而被取消报考资格的考生比例占报考人数的10%至20%之间。例如,1956年西南地区停学待业青年经政治审查不合格的高达22%(高等教育部《关于1956年高等学校招生工作情况的简要报告》)[2](P225)。1958年全国报考高校的考生因政审不合格的平均占15.44%,1959年为11.3%(教育部《关于1959年高等学校招生工作情况的简报》)[2](P354)。当时知识分子阶层、地主富农阶层等多属于“家庭出身不好”的人群,因此这些阶层中相当一部分具有文化资本优势的人通过政审被取消了报考资格,相对地,工农阶层子女不仅获得更多的报名人数比例,甚至还获得一些特别照顾或便利。由于存在在政审操作中主观扩大政治审查不合格范围的现象,高等教育部在1956年发布的《关于新生政治、健康复查工作中应注意的问题》中指出:不少高校“在政治、健康复查中,比较普遍的缺点是对统一规定的标准研究不够,在进行复查时往往离开了标准,挑剔过严;或者没有复查清楚,缺乏足够的事实依据,就轻率地作出决定,以致把本是合格的学生,作为不合格处理,而取消了入学资格。”[2](P222)

另一方面,在报考年龄方面对工农阶层放宽限制。1958年,为了“大跃进”的需要,教育部实施高校大扩招,在报考资格政策上放宽对考生的年龄限制,规定报考年龄一般为30周岁以下,而以同等学力报考的工人、农民、工农干部、转业军人、复员军人及参加革命工作满十年在职干部的报考年龄适当放宽至35周岁以下。1964年进一步把考生年龄限制在25周岁以下,而工人、农民、在职人员、退伍士兵等却放宽到27周岁以下。通过对报考的政治审查和年龄限制,大量所谓不符合“要求”的青年被取消了报考资格。

2-对工农阶层学生实行优先录取政策

首先,我们可以从政府的高校招考文件中找到高招录取对工农阶层政策优惠的证据。1950年的招生规定对于有三年以上工龄的产业工人和参加工作三年以上的革命干部及革命军人可从宽录取。1951年把在工厂、矿山、农场等产业部门工作三年以上的青年工人、工农家庭出身或本人是工农成分且参加革命三年以上的干部等列为从宽录取的对象,并要求高校招生录取曾长期从事革命工作的工农干部、知识分子干部及产业工人必须达到一定的比例。1964年5月,明确提出:“通过对高中(包括业余高中)毕业的或具有同等学力的产业工人、贫农、下中农、退伍士兵;本届高中毕业生中政治思想好的产业工人、贫农、下中农子女、烈士子女和学生干部;参加过两年以上工农业生产和其他体力劳动的政治思想好、劳动表现好的往届高中毕业生采取推荐与考试相结合的办法,并予以优先录取等措施,增加高校工农学生的比重。”(中共中央批转高教部党组《关于改进高等学校招生工作的请示报告》)[2](P490)1964年起规定高校不录取已婚的学生,但对已婚的政治思想好、学业成绩优秀的贫农、下中农子弟,非重点高校可以照顾录取。其次,在实际操作中,高招录取主要通过两种方式提高工农阶层的比例。一种方式是大幅降低了工农阶层学生的录取标准。1956年7月15日高等教育部学生管理司发布的《全国高等学校1956年暑期统一招生录取、分配办法》首次规定了优先录取的分数控制幅度:“对于合乎优先录取条件的考生,如果他们的政治、健康条件合格,学科成绩够最低录取标准,在与一般考生成绩相同或相近(指总分少20分左右的)时,就应该优先录取。”[2](P210)同时规定了优先录取的具体做法,“在录取分配时,不管分级的大小,按比一般考生每一分级低10分,将合于优先录取条件的考生,逐级在一般考生录取之前先行录取后,再录取一般考生。如:在录取320~300总分的一般考生前,应把成绩在290分以上合乎优先录取条件的考生先行录取,再录取320~300总分的一般考生”[2](P210)。工农阶层子女优先录取的考分降幅一般在20至30分之间,但实际操作中的降分幅度比政策规定的更大。“文革”期间更是降低录取标准,录取了不少只有小学文化程度的工人、农民。据北京市1972年统计,11所高校招收的工农兵学员中,初中以上文化程度的只占20%,初中文化程度的占60%,小学文化程度的占20%[5]。由于招收的工农兵学员文化程度不齐,给高校教学带来很大困难。另一种方式是拒绝录取那些考试成绩优秀、家庭出身不好的考生。

3-对工农阶层学生实行免试保送入学政策

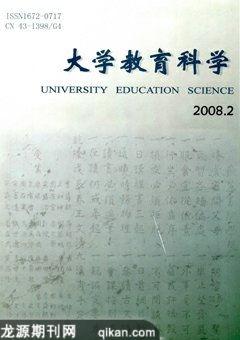

通过免试保送入学是大幅提高工农阶层学生比例的捷径。由于免试保送入学可以绕开统一考试这一严密筛选机制,主观随意性很大,因此能有效地提高工农阶层大学生的比例。1958年6月17日,教育部发布了《关于工农速成中学毕业生、工人、农民、工农干部和老干部以及优秀的高中毕业生保送入学的通知》,对于政治、健康条件符合标准与学业能够跟班上课的工农速成中学毕业生、工人、农民、工农干部和老干部实行保送入学政策。这一年实行保送入学的结果是高校中工农学生的比例从1957年的36.3%提高到1958年的48.2%,增加幅度为33%,为历年提高幅度最大的一年。其后,在1959年取消了对高中毕业生保送入学的规定,而对于工人、农民、工农干部和老干部继续实行免试保送入学的优惠。根据1964年10月31日高教部党组《关于1964年高等学校招生工作情况的简报》披露的数据,该年全国共推荐了42 258人,高校录取了26 265人。工农家庭出身和本人是工农成分的考生占推荐报考新生的90.72%,而剥削阶级家庭出身的占0.6%[2](P522-523)。1964年我国高校招生总数为14.7万人,而当年保送入学人数竟然占到全国高招录取总数的17.9%。由于实行了两年的工农成分学生保送入学的做法导致高校新生质量的严重下降,1960年停止了对工农及工农干部保送入学的做法,1962年取消了对工人、农民、工农干部、退伍军人等实行优先录取的办法,要求参加统一高考,这项规定直接导致了工农家庭出身新生比例的明显下降。工农学生比例的明显下降与当时阶级斗争的不断升温形成巨大的反差,这就为“文革”废除高考埋下了伏笔。“文革”期间实行推荐入学制,而这种推荐入学恰恰选择了家庭出身而不是高考成绩作为高校招生的主要标准,由此“文革”期间工农成分学生的高比例就这样被人为地做出来了。见表1、表2。

从表1和2两个表格的数据来看,工农阶层学生占高校在校生中的比例从1952年的20.5%提高到1965年的64.6%,足足增长了三倍,其原因主要是农民成分学生的比例大幅增加所致,其比例从1952年的16.5%提高至1965年的53.8%,北京大学在“文革”时期1974年的工农学生比例甚至最高达到了78.4%[6]。这种比例的大幅增长并不是自然形成的,而是出于政治目的人为控制的结果。一般而言,工农家庭背景的学生一般只占大学生总数的40%左右,根据1998年谢维和、李雪莲在《高等教育公平性的调查与研究报告》中对69258名大学生样本数所作的调查统计结果显示,农民家庭背景大学生占全国在校大学生总数的31.4%[7]。

三、对工农阶层高招优惠政策的评价

1978年以前,工农阶层高招优惠政策的实施结果验证了一个结论,即在社会激进变革时期,国家对某一阶层的政治偏好直接影响高等教育入学机会在不同阶层之间的分配结果。建国初,国家对工农阶层的特别偏好导致了高校新生中工农成分学生比例的大幅度上升,并在对工农阶层实行免试推荐升学的“文革”期间达到顶峰。

中国有追求平均主义的传统,孔子曾提出:“丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”平均主义追求一种绝对意义上的平等,主张无论人的能力素质高低,社会资源在所有社会成员中应进行均等份额的分配。平均主义不仅“严重地违背了现代公正的基本规则”,而且“压抑了社会成员个性化的发展,限制了社会成员发展的潜能,从而进一步严重抑制了社会发展的活力,严重降低了经济发展的效率”[8]。1978年前的工农优惠入学政策正是中国追求平均主义历史传统的当世再现。虽然这项政策是在当时特有的时代背景下发生的,但这是一项缺乏公平性的政策。首先,由于建国至“文革”期间的报考资格政策禁止或限制所谓“家庭出身不好”的人参加高考,并对工农阶层考生放宽报考年龄要求,因此违背了公平理论中的机会平等原则。根据公平规则,那些具有高中毕业或具有同等学力的人都应当具有平等参加高考的权利,而不应因年龄、性别、种族、家庭出身、宗教等而受到限制。其次,对工农学生实行保送入学的主要标准是学生的家庭出身,而不是以能力作为保送标准,这也违背了公平理论的按能力分配原则。再次,在高招录取中,对工农成分学生实行降分录取,这违背了公平理论规则的公平执行原则。若要对工农阶层实行差别的补偿原则,那就必须符合罗尔斯所说的“最小受惠者的最大利益”原则。显然,在1978年以前中国是一个平均主义分配的时代,工农阶层在经济上不属于弱势群体,而在政治上却是优势阶层,所以工农阶层不属于社会中的“最小受惠者”。因此,对工农成分学生的降分录取不符合公平原则。

总之,从公平理论来看,1978年以前的高校招生工农优惠政策不符合公平原则,是一项不公平的高校招生政策。从这一时期高校招生的结果来看,虽然工农成分学生占在校大学生的比例与工农阶层占全国总人口的比例大致相等,似乎达到了一种比例的公平,但“公平包含着比例的相等,但绝不可以说,比例达到相等就是公平。比例的相等只是公平的必要条件,而不是充分条件”[9]。

[参考文献]

[1]许美德.中国大学1895~1995——一个文化冲突的世纪[M].北京:教育科学出版社,2000.

[2]杨学为.高考文献(上)[M].北京:高等教育出版社,2003.

[3]刘精明.国家、社会阶层与教育[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[4]李强.转型时期中国社会分层结构[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002.52.

[5]郝维谦 龙正中.高等教育史[M].海口:海南出版社,2000:295.

[6]李文胜.中国经济发展战略与中国高等教育入学机会的公平[A].公平与效率:21世纪高等教育改革与发展[C].福州:福建教育出版社,2003.424-425.

[7]曾满超.教育政策的经济分析[M].北京:人民教育出版社,2000.264.

[8]吴忠民.从平均到公正:中国社会政策的演进[J].社会学研究,2004,(1):75-89.

[9]徐梦秋.公平的类别与公平中的比例[J].中国社会科学,2001,(1):35-43.

(责任编辑 刘 平)Preferential Policies: the Entrance of Children from

the Families of Workers and Farmers to HEIs

LUO Li.zhu

(Office of Higher Education Examination for the Self-taught, Fuzhou, Fujian 350001,China)Abstract:Before 1978, because of Chinese government's partiality to workers and farmers, which led to the policy of equalitarianism in distribution, China began to carry out preferential policies of the entrance to HEIs for the children from the families of workers and farmers. These policies increased the ratio of the children from the families ofworkers and farmers in undergraduates. As far as equity is concerned, these policies not only go against the principle of equity, but also lower the standard of selecting talent.

Key words:HEIs; workers and farmers; preferential policy of the entrance to HEIs