艺术问题与批评立场——西南当代艺术述论

王 林

我始终认为,文化不可能实现全球一体化,这个世界上也没有完全超地域的所谓“国际艺术家”。所以,我愿意在当代文化语境中来讨论西南当代艺术的历史、现状和所涉及到的理论问题。

一

也许是受感性、多元、久远的长江文化影响,也许是由于西南方言既属北方语系,又分化甚剧、自成体系之故,也许是多民族共处、多文化交汇,地理封闭而心态开放的原因,西南艺术家在当代艺术中总是不由自主地表现出自身鲜明的特点,而在中国当代艺术中显得举足轻重。

对于区域性、地域性和地缘性,不少艺术家羞于启齿,就像农民进城,生怕说出自己是双峰山后沟村的。这大概是因为在国际交往中,老外只管China而不管中国的东北或西南。我并不反对国际接轨,也特别看重艺术家出场的全国背景和当代意义,但也绝不惮于谈论区域性、地域性和地缘性。在全球化和国际交流时代,区域、地域、地缘,和国家、民族、语言、社群、性别、代龄一样是确立文化身份的必要因素,亦是艺术家在越来越令人不知所措的世界上找寻自我和自身位置的根据。

中国当代艺术的发展,和各大区域美术学院的设立多少有关。从20世纪50年代到70年代,由于政治要求的严厉和文化资讯的封闭,区域特点难以和艺术身份发生关系,艺术家的个人追求只能隐晦地表现为静物、风景一类非政治性题材创作。

在这方面,云南昆明女画家刘自鸣值得一提。她是吴冠中的同学,留法时感兴趣于塞尚作品。她两耳失聪,心静若水,长期耕耘,默默无闻。其作在塞尚式的庄重中融进东方化的静观,在体块相关性中加入线条变化,乃是形式追求的早期探索者。吴冠中曾坦然对她说:你比我画得好!——我以为此言属实,准确地讲,刘自鸣在形式探索上走得比吴冠中更早一些。

1949年到1979年的三十年间,西南艺术创作的重要成就是以四川美术学院艺术家为主创作的大型泥塑《收租院》。在创作向工农兵学习、文艺为工农兵服务即艺术大众化的特殊要求下,该作汲取了民间艺人运用生活实物、力求逼肖真实的艺术手段,在一定程度上超越了现实主义典型论,和西方某些艺术家的创作取向不约而同,创造了具有超级写实主义倾向的雕塑样态,成为惟一一件在中国自发产生、被西方学者纳入现代艺术范畴的作品,对后来的西南艺术产生了重要影响。

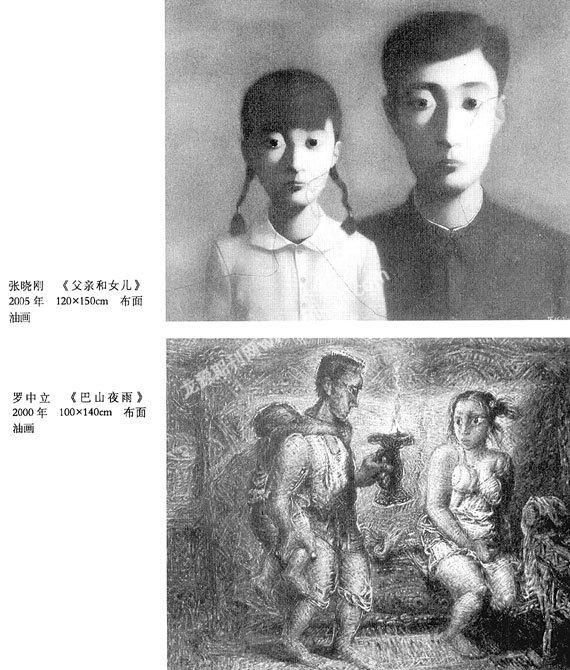

80年代早期前卫艺术的出现,意义在反抗新老集权主义和集体传统对艺术的压抑。在国内最早出手的是尹光中、刘邦一、刘建一、旷洋、曹琼德等人,他们于1979年8月29日到9月5日在北京西单“民主墙”举办的“贵阳五青年画展”,是80年代最早的民间前卫艺术群展,对后来同样出现在北京的“星星画展”具有先导作用。这个展览是中国新艺术的霹雳之声,但长期为前卫艺术研究者所忽略,是很不应该的。接下来是重庆“野草画会”和“野草画展”,野草画会的成立早于星星画会,而野草画展则是紧接星星画展之后在重庆沙坪公园举办的前卫艺术的早期重要展览活动。当时四川美院77、78级的许多艺术家如程丛林、何多苓、罗中立、秦明、王亥、杨谦、叶永青、张晓刚等人均参加了这个展览。从一开始,四川美院的艺术创作就和民间、“地下”的前卫艺术运动有不少联系。

80年代四川美院“伤痕—反思—乡土”绘画的出现,和超级写实主义亦有瓜葛。《收租院》对生活经验的重视和对历史场景的偏爱,在反思艺术中再一次得到强调。伤痕作品即是从对“文革”场景的回忆与再现开始的。对于程丛林《1968年×月×日•雪》、高小华《为什么》等作品的评价,至今仍然远远不够。以程丛林、高小华、秦明等人为代表的历史画最早使中国艺术返回人性思考,针对的正是“文化大革命”这一发生在20世纪世界史上的荒唐事件。在反省历史的思想背景中产生的乡土作品,成为中国艺术史上最具有人文主义精神的代表作。罗中立的《父亲》从现实主义创作中脱颖而出,显然和他多少汲取了超级写实主义的逼真性有些关系。罗中立、何多苓、杨谦、王亥、王川、朱毅勇等人的乡土绘画终结了一个早就该过去的时代,而程丛林的《同学》组画对中国美术来说则是一个转折点,以其对个体性的关注,与后来新潮美术高扬个体意识具有相通性。

客观地讲,四川美院此一时期的艺术创作和当时否定“文革”的政治需要并无矛盾,所谓批判现实主义亦在官方意识形态管理范围之内,并没有像早期前卫艺术那样触及到中国社会结构的深层问题。

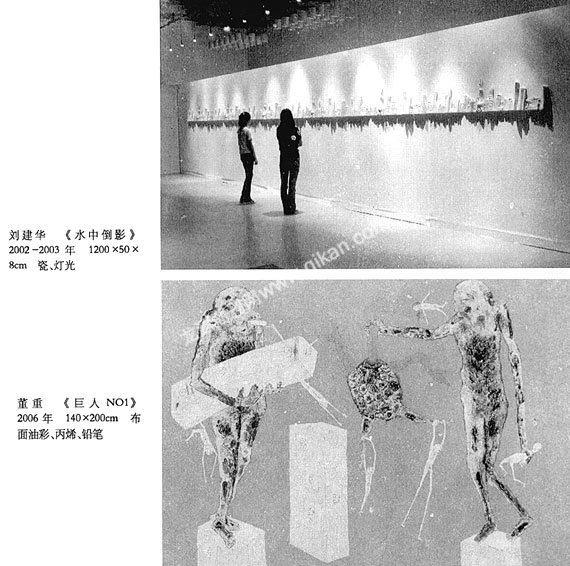

80年代中国艺术的另一脉是形式探索。云南版画、贵州版画以蒋铁峰、丁绍光、曾晓峰、蒲国昌、董克俊等人为代表,在国内及国际上都产生过重要影响。当然,这种具有东方精神的形式追求,囿于民间图式和原始情怀,后继者容易走向“风情样式”化而与当下文化意识脱钩。形式主义探索中值得提出的是云南雕塑家朱祖德。在中国雕塑无甚作为的80年代,朱祖德以其对物态变化的悟性和对虚空虚无的把握,把几何抽象雕塑和东方流变思维完美结合,创作了数十上百件个人作品,堪称中国现代雕塑的代表人物。其影响所及,见于90年代以来刘建华、杨明、隋建国、邓乐等人的作品。

乡土绘画所发生的嬗变,其表现是周春芽、陈卫闳、张晓刚、叶永青等人及云南毛旭辉、潘得海的具有表现主义倾向的创作。此一倾向和西南早期前卫艺术一脉相承,再加上超现实主义的心理化,形成了西南地区在“85时期”的“生命流”创作,并因毛旭辉、张晓刚、潘德海等人组建西南艺术群体及其展览活动而名声远扬。新潮美术对四川美院的影响,集中体现在川美学生自选作品展上,特别是拼贴、装置、行为等观念艺术在学院展厅出现,其开放程度在当时的中国艺术院校中是绝无仅有的。正是西南艺术群体重生活经历、重内心经验、重心理反应、重情感表现的艺术倾向,形成了西南艺术的当代传统。其不仅在后来何多苓倾向心理现实主义、罗中立倾向魔幻现实主义、程丛林、周春芽、陈卫闳等人倾向文化表现主义和叶永青的涂鸦绘画、王川的抽象水墨、杨谦的变异影像等创作中继续体现,而且影响了一大批青年艺术家,如杨述、沈小彤、郭伟、郭晋、忻海洲、何森、赵能智、陈文波、谢南星、张小涛、俸正杰等等。在当代艺术创作中具有延续性甚至带有某种师承关系的现象,恐怕也只有西南艺术是最为明显的。

在延续性的发展中,有两个现象应加以提及。一个是80年代末期到90年代初期由乡土题材向都市题材的转变,最早曾集中出现在四川美院如沈小彤、忻海洲、郭伟和龙泉等人表现身边生活场景的油画作品中。此一变化后来因中央美术学院新生代画家的推崇而为学界所重视。另一个现象,就是在国际交往中对中国经验的强调,这实际上既是文化身份的确立与文化精神的归属问题,也是中国当代艺术的独立品格和自身价值问题。张晓刚、叶永青、毛旭辉、周春芽、王川等人以1993年“中国经验”画展为标志进入新的创作阶段,并以其成熟的艺术面貌在后来的国际展览中获得声誉。其中张晓刚在巴西圣保罗双年展和英国库茨基金会获奖,乃是当时大陆艺术家在海外艺术展览和学术机构中获得的最高荣誉。而谢南星分别在威尼斯双年展和卡塞尔文献展上出场,在中国乃至亚洲艺术家中也是罕见的。90年代以来,在国内外重要学术性展览中,西南画家出场率往往占到三分之一左右,足见西南当代艺术的影响力。张晓刚充满历史体验和内心独白式的诗化情调,引出了一种新的创作趋向,就是我们先在庞茂琨、沈小彤、赵能智,然后又在何森、谢南星、张小涛等人绘画作品中所见到的模糊与朦胧。这里的确有美国画家李希特的影响,所幸上述画家各有其形象资源和个人面目,相近而不雷同。当然,域限较小、距离太近,多少还是显得有些局促。一些个体性更强的画家反而更给人以耳目一新之感,如唐志刚、钟飙、朱小禾、栾小杰、董董等等。

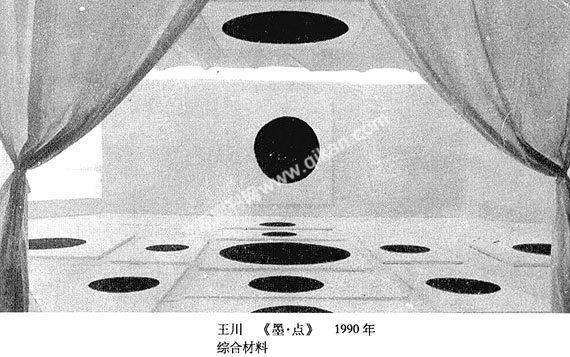

90年代西南艺术最重要的变化是观念艺术的登场并形成了基本的创作力量。在此方面,学院不再是辐射中心。肇始者是何工等人在重庆的装置作品展、王川在深圳的《墨•点》行为装置和张隆在上海的《苹果阐释》行为作品,这些都是80年代末期中国观念艺术的代表作。接下来则是叶永青的《大招贴》和朱发冬的《寻人启事》以及后来活跃于北京的何云昌、何成瑶的行为艺术。由于《水的保卫者》行为艺术活动连续在成都举办,加上《听男人讲女人的故事》等一系列观念艺术展览活动,成都形成了以戴光郁、余极、罗子丹、周斌、刘成英、尹晓峰、朱罡、曾循、张华等人的行为艺术创作群体。其间产生出不少优秀作品,如戴光郁《久已搁置的水指标》、叶永青《寂寞如此美丽》、罗子丹《一半是白领一半是农民》、周斌《神六》等等。正是与成都相呼应,重庆举办了《失语》、《水不进化》、《听女人讲男人的故事》、《中日行为艺术交流展》等观念艺术展览,其中黄奎、邱岸雄、马杰、李勇、李川等都创作过不错的作品。观念艺术还影响到架上艺术特别是雕塑创作,余志强、廖海英、陈长伟、张华等人的表现性雕塑,刘建华、焦心涛、施进滇、邓乐、朱成等人的实物性雕塑,李占洋等人的场景性雕塑,唐勇等人的新卡通雕塑和徐光福等人的新波普雕塑都显示出新的文化意识。上述作品从周遭生活经验取材,融会文化问题和视觉感受,在当代背景中寻找个人创作的切入点,不仅具有现实的针对性,而且不乏在场的历史感,具有浓郁的本土生存意识和东方思维特征,乃是观念艺术深入中国经验的创作成果。

近年来,由于艺术市场的兴旺特别是国际资本的介入,再加上官方转变策略把当代艺术纳入文化产业,经济利益和体制权利对艺术家产生了极大的诱惑力。一大批西南艺术家特别是画家云集北京,取得了明显的经济效益。而老资格艺术家作品拍卖的高价,更是让年轻艺术家心驰神往。在商业利益和媒体操纵的推动下,四川美院迅速成为当代艺术图像和图式的生产基地。一到毕业季节,画商云集,走家串户,热闹如集市贸易。要说眼下西南艺术之所谓“当代”这一块,老中青三代同堂,民间、学院、官方三方上场,金钱已成为引导艺术的核心力量。市场经济有一种力量,就是把艺术历史平面化,把艺术创作样式化,把艺术追求庸俗化。但它也有一种催化和分化作用,让西南当代艺术既带有延续性又发生着蜕变,让相关的艺术家更加个体化,更加自由也更加自主地选择艺术方向。年轻艺术家群体中一些佼佼者正在崭露头角,除了前面提到的雕塑家陈长伟、张华等人外,还有画家如韦嘉、杨劲松、曹静萍、叶强、沈娜、向庆华、陈蔚等人。在影像创作中也出现了很活跃的李一凡、田太权等人。至于炒作甚剧的卡通图像,比较有意义的是李继开、周金华、王玺等人的作品。

二

1989年以后,我和西南艺术家曾一起发起过关于“89后艺术”的讨论,旨在凸现前卫艺术,研究国际接轨和市场出现的语境中如何保持中国当代艺术的独立性。十多年过去了,这个问题依然存在,并在市场与体制对“前卫”的联合收买中显得更为迫切。

当年西南的前卫艺术家,今天已成为中国当代艺术中不可或缺的人物,其中的代表者已有相当的国际知名度。他们在国内外展览和媒体宣传中频频出场,为艺术家个人带来了极大影响力;其作品也被市场所接受,画价越炒越高,成为拍卖会上的“一线人物”。甚至于当时围绕他们周围的一批年轻人,也因为“川帮”的集体声誉而在市场上大获成功。于是后继者层出不穷,“70后”、“80后”,一批又一批以出生年代标榜的年轻画家尾随其后,在媒体操纵下,挖空心思寻找最简易、最便捷、最容易辨认的图式,多快好省地争取市场效益。而媒体的堕落在于:为谋取商业利益,与市场相互勾结,以市场矮化学术,甚至以市场反应取代艺术批评。

在这种鱼龙混杂、学术被媒体排斥、批评被市场遮蔽的情况下,梳理西南当代艺术的历史脉络,并以此为例来清理中国当代艺术存在的问题,实属必要。即使非学术的操作甚嚣尘上,批评也应该发出自己的声音。批评家寄希望于历史阐释,这是在大众消费时代,知识分子惟一的也是不可被剥夺的地盘,是任何机会主义者难以操纵的。我始终坚信历史有一种净化功能,就如江海始终在清除着污染。在已被污染的当下艺术批评中,重返历史意识就意味着回到学术立场,回到批评的道义和责任。

张晓刚等艺术家取得成功的原因并不只是来自对成功的追求,从早期前卫到新潮美术乃至“后89”艺术时期,前卫艺术家身处民间、底层与边缘,并没有名利双收的希望,他们的艺术探索来自对艺术的热爱,基于创造中国新艺术的热情。而热爱与热情的支撑则是对于中国社会开放和对于中国人精神解放的向往。这种责任集中体现在对艺术创作个体意识的强调,其历史意义在于反抗既往的文艺专制主义,并由此推动艺术介入当今中国人必须直面的社会问题、精神问题和文化问题。美术批评界对新潮美术中的现代主义普世情结、精英意识和宏大叙事的反拨,依据的是后现代思想中的差异性原则和大众化思想,但连同污水倒掉的却是澡盆里的婴儿。现在回想起来,张晓刚在广州双年展上的作品《创世纪》是很有象征性的,中间是粉红色的婴孩,背景是历史照片。有些人否定前卫艺术对中国文化的建设意义,不仅想否定背后的历史,而且想否定批判的价值。因为他们要的是权力和功利,既不愿看重艺术史,也不敢面对批评史。他们倡导的迅速成功,是利用“当代”名义的快餐文化,就像包装麦当劳鸡腿的图画纸巾。对此,批评必须做出选择,以在场的个体意识和问题针对性来区别学术立场与市场化、异质呈现与流行化的不同取向,以重建艺术批评的历史意识。

世纪之交,中国经济得到持续发展,而消费文化的发展在政治体制尚需改革、市场机制尚不健全的情况下,造成了社会生态中的实用主义、功利主义和机会主义。表现之于艺术,乃是回避社会苦难,拒绝历史记忆,放弃对于边缘、底层和乡野的人文关怀,在个人功利和自我迷恋中寻找专利性的语言图式,以适应画廊销售和媒体传播的需要。张晓刚成功之后,一大批大头平涂问世;周春芽成功之后,一大批动物表现诞生。机会主义批评家对前卫艺术的诋毁与消解,使中国当代艺术朝野不分,保守主义因同样混迹于市场而大行其道,学院风情画家摇身一变就成为了中国前卫艺术的代言人。造成这种混乱局面的真正原因,乃是不同倾向的艺术家一齐朝钱看的结果,应该引起真正的当代艺术家和批评家的警惕。其实,中国当代艺术的历史情境并没有发生根本的变化,尽管我们在资讯共享的前提下有了国际交流与多元取向的某种可能性。体制对前卫的收编,其方法就是以个人利益为诱惑,让前卫艺术最终放弃批判立场而成为既成体制和意识形态的旁注和附庸,成为衬托主旋律的多样性,至多不过是一点无关紧要的杂音。对中国当代艺术而言,这是叛逆的臣服与前卫的招安,无疑将成为中国文化史最大的悲剧。

问题的关键在于,一帮机会主义者出卖前卫的理由,竟然是后现代思想家对于现代性普遍原则的批判。他们的逻辑是:既然福科、利奥塔、鲍德里亚等人在批判启蒙主义普世化的平等意识,那么中国的现代性就应该完全不同于西方的现代性,或者冠之以“继发性”,或者冠之以“另类性”,反正都可以和“中国特色”接轨。这里必须指出,前面提到的这些后现代思想家,从来没有否定也从来没有放弃过现代性的基本出发点,即个人自由的优先权是建立合理社会和开创新文化的前提,他们所针对的恰恰是隐性的专制主义,即知识权利、意识形态和文化工业对个体意识的操控,他们对现代主义的批判并不颠覆现代主义对封建主义、集权主义的批判。把两者混淆起来,实际上就否定了新潮美术所凸现的个体意识及其对中国当代艺术的开山之功。

个体意识对人的解放是人类精神进步的标志,是具有普遍性意义的,这里没有中国特色可言,也没有“原教旨民族主义”发挥的余地。因为个体意识必须落实到个人,而个人总是处在国家、民族、地域、阶层等等具体生存环境之中,所以其普通意义并不排斥差异性。艺术上的个体意识是对操控人心的力量的天然反抗,作为文化历史的推动力量,它永远是异质的、在野的、民间的和自下而上的。

因此,只有在个体意识的基础上,才能讨论艺术的地域性问题及其深度问题,这对于西南当代艺术来说,是非常重要的。

中国社会趋附中心的文化心理,使“川帮”艺术家为寻找更多机会云集北京。这并非问题之所在,因为作为个体艺术家在任何地方都可以进行创作。我们要讨论的是艺术家个体意识所以形成的原因,在这一点上,地域性及其文化传统具有重要意义,不然就不会有法国艺术和德国艺术的区别,也不会有研究东北艺术家和西南艺术家的必要性。尽管毕加索的西班牙血统使他在法国艺术中成为一个具有国际性的画家,但如果没有对于法国和西班牙不同文化特征和艺术传统的研究,就不会有对毕加索艺术创作的深刻认识。这里所言的国际性,不过是个人所载区域性、地域性和地缘性的移民特点与艺术问题的共同性。

中国艺术家不能为了国际化而弃绝本土性,也不能为了当代性而放弃历史性,特别是作为个人身体、生理、心理、精神、思想以至艺术生长的历史,而这一切不可能离开你与生俱来并伴随你终生的地域性,哪怕你如候鸟一样迁徙。可以说,正是西南艺术家的地域性,促使他们在前卫艺术的个体追求中,凸现出“新具象”、“新写实”等艺术特点,从而也造成了中国当代艺术的不同倾向。张晓刚作品中表现出浓重的人文情结、阴柔的精神意象、深度性的内心体验和独白式的语言方式以及私人性、时间性、历史感、距离感等等,显然是从新具象绘画中脱胎出来的,更不用说其皴擦平涂的制作方法直接来自梁伟、叶永青和张晓刚本人80年代末期的纸刻油彩画。既然当年我们不回避自称为“西南艺术群体”,那从中生长出来的艺术现状,有什么必要讳谈地域性呢?以西南艺术为题,中国批评界似乎总觉得太小、太地域,似乎只有把中国艺术看成一个整块,才有资格与国际接轨。其实,艺术乃是精神现实的存在方式,它是个人性的。因此,周遭的文化氛围、生存条件乃至于自然环境决非外在于艺术,艺术是从地域中生长出来的。在资讯国际化和技术一体化日益发展的今天,文化多样性如同生物多样性一样越来越值得重视。个别性—地域性—国际性,正是我们讨论当代艺术的不同层次,而地域性作为中介,恰恰是个别性的深度化和国际性的具体化,失去这个层次的美术批评和理论研究,只能落入个人主义窠臼而变得空洞、虚无和自私自利。

当批评在个体意识中追问地域性与历史性的时候,必然对艺术的深度提出要求。这也是现在许多批评家讳莫如深之处。他们把后现代消费文化造成的平面化当作一种价值追求,大谈“复制时代”、“图像时代”、“传媒时代”,大谈后工业社会的娱乐和消费,似乎人类的精神心理和视觉思维在今天已完全改变,只能被动地接受广告图像和视屏图像,只能接受艳俗的、嬉戏的、大众的、卡通的东西。中国当代艺术也只能因此而变成一片浮光掠影。其实,艺术的图像化不过是商业性画廊的期待,也是那些以操作取代批评的策展人和媒体的期待,而学术性画廊、批评家和博物馆都不会把自己完全定位于市场,而是把更多的关注投向历史。面对精神和历史的深度,操作本身难以成为价值判断的依据,这正是以现实功利为目的的操作者否定当代艺术深度要求的真正原因。

艺术的深度是不会消失的。这不仅仅因为人的视觉心理和视觉思维本身是有深度的结构,想象力、思维智慧、个体无意识和集体无意识等等不会因图像时代而骤然改变;也不仅仅因为启蒙主义线性的历史叙事受到批判,后现代成为对现代主义历史终结的体验就放弃文本的历史性。相反,为了避免进入历史决定论的陷阱,必须强调艺术家作为创作主体的自由权利和反抗作用。更重要的是,从新历史主义观点出发,艺术既是我们身处时代“话语—权利”关系形成的文化倾向的表达,同时,它又是这种关系的批判者,艺术出自艺术家深层意识中的自由要求,具有颠覆“正统”观念的功能。艺术是当代文化的批判力量,这种批判不是现代主义的二元对抗,而是置身其中的问题意识。

正是问题意识改变了艺术创作的主体性。因为我们和对象的关系,有问题的共同性、共生性和共犯性,不可能再是主客体二元分离的。当你直面问题时,问题不仅是对象化的,而且是主体化的。中国批评界过于天真地谈论主体性的消解,似乎现代主义对个人主体性的尊重已经完全没有意义。今天主体性所发生的变化,在于主体的问题化,也可以说是主体的对象化。这既是主体性的消解也是主体性的寻觅,而主体意识的重建只能实现于直面问题的过程之中。主体既然内置问题,其内在结构就不可能是完整的、正确的和自我界定的。而艺术作为交际工具和媒介方式,不过是差异系统和延异过程。反过来,恰恰是由终极意义统控的话语压抑了差异的自在性和延异的原生性。在这里,权力、资本力量、意识形态和知识型构,正是那些被假定为正确的终极意义的代表。艺术对此的质疑与质问,使艺术永远立足在荒原、边缘、底层和另类之中。因此,艺术作为否定性、解构性、异质性的力量,其根本要义在于直面问题并揭示问题的遮蔽者。甚至可以说,正是艺术的去蔽使问题成其为问题,使问题能够真正呈现出来。的确,在启蒙主义对人的解放逐渐变成为问题的时候,任何宏大叙事的理想都失去了意义。艺术只有直面问题才能找到人,才能让人走上自我解放与拯救之路。对人的精神需要而言,当代艺术不应该成为图像的俘虏,而应该成为当代人个性生长的证明。

在这方面,西南当代艺术曾自负道义和责任,我相信在经历一阵市场躁动之后,出自西南的新一代艺术家还会创作出有思想深度、精神强度和语言力度的作品。中国艺术将因他们而荣耀,艺术历史将因他们而延续。

(作者单位 四川美术学院)

责任编辑金宁