福建省社会体育发展状况调查分析

谢 军 陈少坚 甘式光

摘要:本研究为综观研究,采用问卷抽样调查和个案深度调查相结合的方式进行。研究的目的在于解释、预测福建社会体育发展的现状和轨迹,同时通过了解民意来促进政府体育工作的决策民主化、科学化的进程,协助政府探讨民众的实际状况及面临的问题,以供政府决策参考。

关键词:城乡居民;体育意向;分析

中图分类号:G80-05(257)文献标识码:A文章编号:1007-3612(2008)02-0171-03

据1998年《中国群众体育现状调查与研究》的成果指出:“在经济发达地区(除福建省外)社会体育开展得普遍较好,人们的健身意识强烈,人们的体育价值观念、体育活动的参与率、频度、时间等要素均超过经济欠发达地区。”福建是中国经济一个较发达的地区,理应群众体育发展水平相对较好,然而,是什么因素阻碍着福建群众体育的发展呢?为此,我们用了四年的时间(2001-2004年)对福建省的群众体育状况进行广泛的跟踪调查。研究的目的在于解释、预测福建社会体育发展的现状和轨迹,对城乡居民的体育观念和意向进行调查研究,通过透视微观社区体育来纵览宏观社会体育,通过个案分析、个体价值、意向和行为的变迁来衡量社会体育变迁的程度,同时通过了解民意来促进政府体育工作的决策民主化、科学化的进程,协助政府探讨民众的实际状况及面临的问题,以供政府决策参考。

1研究方法

问卷调查方面,本研究样本以我院社会体育专业2000级(60人)、2001级(30人)、2002级(30人)、2003级(60人)、2004级(30人)的学生为调查员,经培训并要求每位调查员负责5户他们所在的原户籍(未进高校时的户籍)的福建正式户籍的家庭户居民与村民,以及调查员所在的原居委会或村委会。此项专题调查的备取样本共2 500份,完成2 100份(2001年300份、2002年450份、2003年600份、2004年750份),删除各年的无效问卷共计25份,实际用于统计分析样本2 075份。调查时间为每年暑假进行。

个案的研究采用访谈、观察、座谈会、查文献等方法收集资料。并参照对比了国际国内社会发展指标和“1998年课题组《中国群众体育现状调查与研究》”的成果调查指标的基础上,我们把社会体育发展环境分为3大环境领域和9方面内容交叉的完整的系统对社会体育发展状况进行测定。这3大领域是物质经济环境、政治法律环境和文化环境。9方面的内容主要涉及:1) 个人背景资料;2) 家庭及社会背景资料;3) 对体育生活方式的评估;4) 对社会体育环境的评估;5) 各类体育价值观念;6) 对政府社会体育工作之评价;7) 人们对社区体育发展的期望;8) 对社区体育服务的具体项目提出看法;9) 对政府未来社会体育工作建议与的要求。

2调查分析

2.1经济仍是影响城乡居民参与体育的重要因素

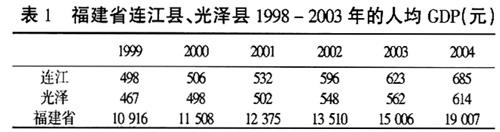

根据1998年《中国群众体育现状调查与研究》的抽样样本单位,第二阶:福建是福州、南平、永安,第三阶:福建是连江、光泽。尤其从第三阶来看,这2个县是福建省经济偏中下水平的县。而分析时却将福建省经济的总体平均指标作为标准,因此,出现“福建省群众体育落后”的原因。这2个县的经济状况见表1。根据我们调查:家庭人均经济收入在1 500元人民币以上的,每周参加体育健身频度5次以上的家庭成员约占调查数的56%,其中有70%的家庭有进行体育消费(指该家庭成员合计:50元/月以上,用于体育支出的费用的家庭,如健身俱乐部会员费、购买健身器械或参加各体育活动费用等);在1 000元~1 500元区间的,每周参加体育健身频度3~5次的家庭成员为78%;在600~1 000元的,每周参加体育健身频度3~5次的家庭成员为46%;600元以下的,每周参加体育健身频度3~5次的家庭成员为12%。可见:群众体育的发展规模、水平和速度,归根到底取决于经济发展水平,取决于经济发展所能够为群众体育发展提供的物质基础。

2.2百姓对“体育与健康”关系的理解及原因引起课题组关注的是“家庭人均收入在600元人民币以下,每周参加体育健身频度3~5次的家庭成员占调查数的12%”。

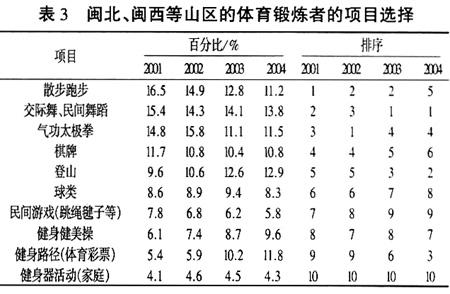

福建省城乡居民对体育的健身价值给予了较高的评价,多数人对体育的参与是为了解决身体健康的问题。人们对体育在心理、社会交往等方面的功能也有了新的认识,体育的健身、消遣娱乐、社会交往、自我实现、精神宣泄、追求消费、生理与心理恢复等各方面价值观念为越来越多的人所认识,并逐年扩展出新的含义。积极主动参与体育活动的人数比率也逐年增加(2001-2004年分别为38%、46%、59%、64%)。城乡居民进入社会体育活动中来受到各方面社会因素的影响,其中在学校期间的体育兴趣爱好培养的作用为首位;其次是大众传播媒介的影响;再次是便民的体育运动设施和周围人群的影响。值得注意的是:便民的体育运动设施,即中国体育彩票公益金每年增大资金投资兴建的“社区健身路径”,不仅是解决城乡居民体育健身场所的就近就地、小型多样的问题,表现了政府的爱民政策,而且给民众传达了“全民健身,利在当代、功在千秋”的思想理念。这从城乡居民选择的体育运动项目上就足以证明(表2、表3)。百姓选择“社区健身路径”与政府投入资金比例成正比,并且逐年递增,预计未来5年,“社区健身路径”将成为城乡居民的首要选择运动项目。

2.3不同地域的人们传统文化心理决定了不同的身体活动方式八闽大地是具有陆地农业文化和海洋渔业文化的特征,并由此形成了两种不同的体育生活方式,一是以闽南金三角、莆田、福州、闽东部分县(市)的沿海区域。长期以海为生的环境中,强调个性的张扬,注重身体形态与功能的提高,以及体能的付出,所以,对现代体育的健身方式容易接受和融入。二是以闽北、闽西等为主的山区农业生活方式。这一区域的人在可以自给自足的小农经济为基础的社会环境中,已习惯了和谐、宁静及相对稳定的生活方式,此外主要的疾病多为消化系统和呼吸系统的病,所以主张动静结合,素以个人的修身养性为主。不注重体育活动的强度和运动负荷,不强调运动的竞技性。由于这两地域人们传统文化心理状态等的不同,因此对身体活动的内容选择也不同。(表2、表3)从项目选择看,正常地反映了地处沿海、山区的特点,也表明了这些项目的普及和群众的喜爱程度。

2.4对政府当年的社会体育工作评价在“您对本地政府这一年来群众体育工作的基本评价。”(表4)的评价中,城乡居民认为“尽了很大努力”(由2001年的7.2%至2004年的9.5%)和“尽了努力”(10.6%~18.4%),而认为“尽力不够”(30.4%~24.2%)和“很不尽力”(31.1%~21.6%)。后者的每年人数逐渐减少,前者逐渐增多。说明当地政府逐渐认识到以人为本的社会体育发展观。4年来城乡居民对当地政府的群众体育工作仍表示不满。如“一年来,当地体育行政部门是否开展过‘全民健身计划宣传工作”的数据统计显示:有11个县在3年里没有宣传、有26个县在2年里没有宣传、有38个县在1年里没有宣传;“当地政府是否组织培训过社会体育指导员”的统计显示:有42个县尚未组织过。“在您居住处的1000米范围内是否有健身场所”的统计显示:42%的家庭住户回答没有,58%的回答有,其中学校性质的占74.6%、私人营利性的占3.2%、社区公用性的占9.8%、县(市)公用性的占12.4%。说明缺乏城乡居民健身场所和设施。这些诸问题是引起群众对当地政府社会体育工作的不满因素。

由于人们的全民健身意识谈漠,在开展全民健身工程的具体实践中,缺乏相应的法规政策、一度陷入可抓与可不抓的境地。组织形式还比较单一,各个项目、各类人群的体育协会和俱乐部、各种晨晚练活动站未完全健全,还未形成网络化的体育组织管理体系。现在经费困难和体育场地设施匮乏的问题是制约社区组织体育活动的主要因素。民众普遍反映:这种状况最主要是城市规划不配套和规划不落实及监督实施无力造成的。例如,城乡居民居住小区的体育活动场地设施的配套建设问题;有关部门对全民健身的宣传力度问题、学校体育场地设施和市县区体育场馆向民众开放的问题,以及有偿开放的高收费问题等,仍需当地政府加大实施力度,给予解决。

2.5百姓对政府的社会体育工作关心不足在问及“您了解政府推出的《全民健身计划‘一二一工程》吗?”,民众表示“不知道”分别为:65%(2001年)、57%(2002年)、51%(2003年)、47%(2004年)。在“知道”和“懂得一些”的民众中,城市地区的比例较高,为93.7%,而农村地区偏低,为23.6%,说明:民众对政府的社会体育工作关心支持是不足的,也显示城乡居民在健身意识上还具有显著差别。自1995年始,经过10年的全民健身工程的不断推广落实,百姓对全民健身的了解开始逐年增加,但百姓对全民健身工程的内涵和重要性认识是不足的。此外,从“全民健身工程的器材设施”的维护管理来看,在调查的211个器材设施点中,近65%配置点的器材受到不同程度的损坏或被偷盗。使原本就不足的健身设施,更是雪上加霜。通过体育彩票获得的公益金,由英派斯公司设计与制造的一套“健身路径”器材,坚固耐用和实用,倍受大多数人的喜爱。然而有一些人却不珍惜使用,对器材采取野蛮行为,甚至被一些不法之徒偷盗了。为了大家和自身的健康,需要我们每一位公民去自觉的爱护和维护“健身路径”器材。

2.6百姓心目中“社会体育发展”的真正标志此问题是2003年的问卷调查增设的。问卷分析显示,农村居民心目中“社会体育发展”的真正标志,主要表现在4方面:1) 农村体育要有人抓;2) 体育活动也要“下乡”;3) 村村应有体育活动设施;4) 农村也有体育健身热。为什么当前农村居民表现出这4方面的欲求?其原因是:新一代农村青年认识到农村逐渐向城市化发展的步伐,更加注重健康的生活方式。而不满足老一辈“日出而耕,日落而息”的生活方式。然而,农村体育在乡镇一级中的地位却得不到应有的重视,在已调查的132个乡镇中,91%的乡镇至今没有乡镇体育组织,没有专、兼职的体育人员,96%的村没有体育设施(不包括村一级学校),尽管村一级的小学有较简陋的体育场地设施,但多数是不对村民开放的,致使农村体育在广大的农村难以发展。

城市居民心目中“社会体育发展”的主要标志,主要表现在5方面:1) 居民居住小区应有体育场地设施;2) 社区体育组织建设完善;3) 居委会有配备社会体育指导员的岗位;4) 社区中每年应组织不少于3次的大型群众性体育活动;5) 健身科普知识与方法要广泛宣传。

2.7对政府未来社会体育工作的建议与要求城乡居民把“重视并建立完善的社会体育组织”和“解决体育场地器材和体育指导问题”作为当前和未来最关心的体育事情,并希望政府办好的实事。

百姓的建议:“在乡镇、居委会一级应设置专职的体育干部,要重视自发性的民间群众体育组织的建设和发展。”“政府要每年组织2次以上的社会体育骨干培训,在招聘使用村、居委会一级工作人员时,应把本辖区的社会体育发展规划作为一项竞聘和考核鉴定的条件。”“政府应尽快出台一些有关居民居住小区的体育场地设施配套建设的政策法规,保障居民能有切近的健身场所。”“多报道和介绍相关的、先进的农村体育文化活动方式和方法,组织体育‘下乡,为农民宣传科学的健身知识和技能。”“体育科普知识太少了,应多报道和宣传。”“政府可通过招标的方式,将有限的经费投入到那些有能力、有条件的社会体育组织中,来协助政府开展全民健身运动。比如,办社会体育指导员培训班和各种健身技能学习班等,并根据其实效业绩来确定补给的经费。”“政府应出台有关保护和管理经营‘健身路径(体育彩票资助的健身场地和设施)。”“不要忽略残疾人的健身权,他们的身心健康更需要得到体育组织的扶持和帮助。”“注重社区的作用,将社区体育作为学校体育和家庭体育的枢纽,并成立相应的实施机构,关心下一代的身心健康,使学校体育能在社区中继续延伸发展。”

3结论与建议

3.1结论

1) 社会体育发展的物质经济环境、政治法律环境、文化环境是影响以场地设施、团体组织、人的观念因素为特征的社会体育发展的主要因素,反之,后者对前者也具有巨大的反作用(图1)。

2) 以人为本的社会体育发展观。社会体育的发展同经济建设、生活质量、教育、文化、科学技术发展等,一样都是为了人的全面发展,为了人的素质提高。

3) 经济是社会发展的基础,也是社会体育发展的基础。

4) 城乡居民进入社会体育活动中来受到各方面社会因素的影响,其中在学校期间的体育兴趣爱好培养的作用为首位;其次是大众传播媒介的影响;再次是便民的体育运动设施和周围人群的影响。预计未来5年,“社区健身路径”将成为城乡居民的首要选择运动项目。

5) 不同地域的人们传统文化心理决定了不同的身体活动方式。

6) 发展社区体育是当前和未来社会体育发展的最重要方式,对促进社会的发展具有不可替代的作用。

7) 新闻媒体作为引导人们良好的生活方式,对社会体育的完善起着“催化剂”作用,是影响社区成员进行体育锻炼程度的重要因素之一。

3.2建议

1) 社会体育的发展应以居民的愿望为根据制定首要的工作任务;全面的社会体育发展则需要建立多目标的行动计划和各个方面的协调行动;在推行社会体育发展之初,改变居民的态度与改善物质环境同等重要,要促使居民积极参与社会体育事务,提高地方体育行政效能;选拔、鼓励和训练有志于从事推广全民健身计划实施的地方领导人才,是社会体育发展中的主要工作;社会体育的发展特别要要重视妇女和青少年儿童的参与,扩大参与基础,求得社会体育的长期发展。2) 引导并大力发展民间体育团体组织是政府要高度重视的问题。3) 提供大量有关发展社会体育的热点、焦点问题的信息资源,以加大新闻媒体对社会体育发展的宣传力度。引导促进社会成员对体育态度与行为产生正面的影响,改变人们的体育生活方式。

参考文献:

[1] 课题组.中国群众体育现状调查与研究[M].北京:北京体育大学出版社,1998.

[2] 沈明明.市场经济转型时期市民信心的测度和分析[J].北京大学学报(政治学与行政管理学专刊),1996:111-119.