烟台市第一产业结构现状分析与策略研究

摘要:烟台是全国著名的水果之乡,农业名优产品众多。改革开放以来,烟台第一产业取得了长足的发展。通过对烟台第一产业结构的现状分析,力构一个符合烟台实际情况的第一产业发展模式,并对发展该模式的要点问题和相关建议作出了必要的阐述,以期调整和优化烟台的第一产业结构,促进烟台经济的发展。

关键词:烟台市;第一产业结构;农业

烟台属暖温带季风型大陆性气候,光热资源丰富,农作物两年三熟,光热有余。山地、丘陵、平地、滩涂、浅海等地形地貌皆备,宜于进行农、林、牧、渔等多层次、高标准的开发利用。全市实有耕地43.3万公顷,农作物播种面积56.5万公顷,林地面积44.5万公顷,果园面积12.8万公顷,海水养殖面积4.6万公顷。本文试从对烟台第一产业的结构现状分析入手,对其现存问题及策略作出进一步的探讨和研究,以期能对烟台未来的发展规划提供一定有益的依据。

一、烟台市第一产业结构现状分析

产业(Industry)是具有某种同性质的经济活动的集合。现代产业概念的内涵包含了国民经济的各个行业[1]。产业结构是指各产业部门之间的比例构成和他们之间的相互依存、相互制约的关系。从生产供给的角度看,可以把产业结构视为产业间的资源配置结构、生产能力结构和产出结构的总和[2]。对产业的划分,最基本的方法是美国经济学家库兹涅茨提出的三大部门学说:A为农业部门,I为工业部门,S为服务部门。这也就是后来常用的第一产业、第二产业、第三产业的划分方法。这种划分虽然粗糙,但从产业结构整体发展来看,有着极为重要的意义,通过这三大产业的生产总值、就业人口等指标的变化,可明显看出产业结构变化的基本走势。西方著名人口经济学家和统计学家配第、克拉克两人指出:随着生产力的发展和社会的进步,全世界范围内在业人口的部门构成发生明显变化,总的趋势是第一产业部门人口比重下降,第二、三次产业比重逐渐上升,并成为国民经济的主导产业。即产业结构的变动一般是劳动力由第一次产业向第二、第三次产业转移,国民收入的主要生产产业由第一次产业转变为第二、第三次产业。也就是常说的产业结构变动高级化趋势。从投入形态来看,则是从劳动密集型产业结构,逐步向资金型密集,进而向知识技术密集型演进[3]。

目前,我省沿海地区处于工业化中期阶段。2004年沿海地区人均国内生产总值为18217元,按照钱纳里等人提出的人均 GDP2400--4800美元的标准,已经进入工业化中期阶段。二、三产业增加值比重达到90.4%。从农业来看,随着沿海地区工业化进程的加速,在经济发展中农业已经居于次要地位,并将逐步进入工业反哺农业的阶段。在此背景下,更应对第一产业做好定位。

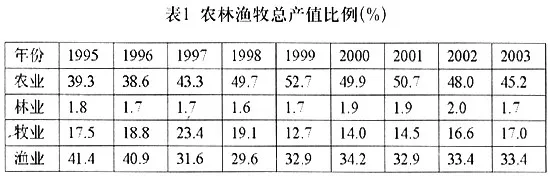

从第一产业内部的结构比例来看,从1995~2003年农、林、牧、渔总产值比例基本为47:2:17:34,发展得很不平衡,资源没有得到充分的利用。

据烟台市统计年鉴等相关资料显示,九五期间烟台农村人均纯收入虽然不断增加,但增长速度逐年减缓;此外,烟台农产品结构不尽完善,大部分产品仍是以原材料形式直接进入市场,产业化水平低,科技含量低,社会服务体系不完善,农副产品加工落后,这在一定程度上制约了大农业综合效益的发挥。

由以上分析可以得出结论:传统农业向现代农业的过渡过程十分缓慢,传统农业特征尚未根本改变,且农业结构

调整和农业技术产业化进程缓慢,农业生产专业化程度低,农产品科技含量较低。

二、烟台市第一产业结构策略研究

针对烟台第一产业存在的主要问题,笔者提出如下策略:

1、调整优化农业结构,做大做强优势产业

调整农业种植结构。烟台粮经比例较高,所以结构调整应从粮经比例开始。但要把握好度的关系,只能适度,不能过度。应从实际出发,重点放在扩大优质谷、甜玉米、反季节蔬菜、食有菌、花卉和春夏熟的名特优稀水果品种的种植上。

果业是烟台农业的支柱产业,全市水果种植面积达300多万亩,苹果、大梨、葡萄的数量和质量在全国具有明显的比较优势。要继续发挥果业优势,必须以市场为导向,不断提高果品的质量,调整果业的树种、树体结构,提高高档、优质果品的产量,增加名、优、稀、新品种,在保持苹果、大梨优势的同时,增加桃、葡萄、樱桃、草莓等高效小杂果的种植面积,采用设施栽培发展串季果业,有效解决成熟期集中的问题,增加果品的保鲜、储藏、深加工能力,提高产品的附加值。

加快发展畜牧业、渔业。渔业在烟台市农业中占很大比例,是结构调整的重点。烟台盛产海参、对虾、鲍鱼、扇贝等海珍品,是全国渔业基地之一。要保持渔业的可持续发展,必须合理保护和开发渔业资源,调整优化养殖结构,大力发展优质、高产、高效品种,搞好海区结构调整,稳定发展对虾、扇贝等传统养殖品种,重点发展鲍鱼、海参、海胆、裙带菜及名贵海水鱼等名、特、优产品。

2、充分利用旅游资源,重点发展观光农业

把休闲园区引进农业,通过精心种植蔬菜、水果、花卉,供旅游者观赏、采摘,从而延伸旅游-农业-旅游开发的产业链。同时在景点公路沿线建立粮食、蔬菜、水果、花卉为主的旅游观光农业综合经济带,并与造林、种果、种竹结合起来,使公路两旁、海岸线形成层次分明的绿色保护带,提高旅游、农业的经济效益。做好观光农业,应做到:正确认识“农游合一”,即要把观光农业和乡村民俗旅游与当地的旅游资源结合起来,形成联动效应;科学规划,突出特色,增加旅游产品的文化内涵;拓展投资渠道,搞好基础设施建设,创造清洁的旅游和生活环境;科学管理,加大政府宏观调控力度。

3、积极兴办各类合作经济组织

农村合作经济组织的产生与发展,是广大农民群众在各级政府的扶持下积极探索与大胆创新的结果。要把这项工作不断引向深处,应把建章立制规范行为、建立长效分配机制、推进农业科技进步等作为强化农村合作经济组织建设的主要措施,从而真正推动农村合作经济组织的发展。

兴办农村合作经济组织,要立足和服务于当地主导产业,因地制宜,灵活多样。在形式上,可以是农民兴办,也可以是村集体组织兴办;可以是国企商业改制,也可以是技术部门牵头;可以股份或劳务联合为主,也可以兼而有之。要鼓励和支持社会各界、各种经济成分,围绕当地主导产业,逐步形成跨乡、跨县的专业性联合经济组织,扩大合作经济组织规模实力,提高服务合作水平,更好的带动农业主导产业的发展和农村产业结构的调整。努力做到建章立制规范行为,促进农村合作经济组织健康发展;建立长效分配机制,增强合作经济的活力;坚持科技兴社,增强服务功能。

作者单位:山东工商学院人事处

(编辑 雨露)

参考文献:

[1]郭万达.现代产业经济词典[M].北京:中信