论中日海外石油合作的制约困境与现实对策

[内容提要]本文运用博弈论中的完全信息动态博弈,分析了中日在海外石油上的合作困境,认为制约合作的困境在于缺乏互信的双方,在“存量约束”条件下存在子博弈精炼纳什均衡,所以中日合作关系要在海外石油上得以推进,就必须从此均衡条件出发,以替代能源、节能技术为突破口订立基于互信的政治契约,实现“完美记忆”在“开源”领域的扩展。

[关键词]合作困境 博弈分析 现实对策

中图分类号:D125·4 文献标识码:A 文章编号:1007-1369(2007)2-0046-05

石油是现代经济的血液,对于经济快速发展的中国和资源匮乏的日本具有重大的战略意义。从“安大线”、“安纳线”较量到东海海洋权益争端,再到现在日趋浮现的在非洲石油输出国的竞争,石油因素在两国关系及其政治话语中已具有重要地位。鉴于中日两国政治关系的脆弱性,以及国际能源环境变化的不确定性和全球化、区域化下的双边、多边能源合作的快速发展,加强中日海外石油合作,对于发展面向21世纪的稳定的中日关系具有重大的现实意义。

本文采用博弈论的分析方法,通过对中日之间在海外石油市场上竞争态势的分析,探讨中日在海外石油上采取合作策略的制约困境与现实对策。

制约困境的博弈分析

1.博弈理论的一般说明博弈是假定为理性行为者的个人、团体或组织,面对一定的环境,在一定的约束条件下,依靠所掌握的信息,同时或先后,一次或多次,从各自可能的行为或策略中进行选择并实施,各自从中取得相应结果或收益的过程。由于它强调理性行为者之间相互影响的制衡关系,因此在全球化不断发展,国家间联系不断增多的情况下,博弈及其研究理论日益被用来描述、研究国家间日趋复杂的相互依存关系。鉴于国际社会天然的无政府状态与国家不懈的自助努力,因此在博弈理论中,非合作博弈又成为现代博弈论研究的重点。

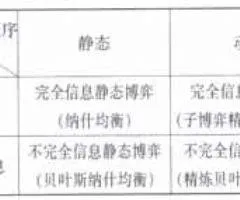

按照博弈理论的一般分类,根据行为者所占有的信息集的完全程度和行为的行动顺序,非合作博弈可分为:

其中,完全信息静态博弈是其他博弈分析的起点,有着较为严格的条件假设--它要求追求利益最大化的理性行为者掌握完全的信息集(即对博弈策略与利益有清楚的了解),并且在决策时不存在相互间的信息交换,而且一旦决策后就只能等待结果。因此,对于行为者来说,尽管此类博弈中占有完全的信息集,但是由于决策时信息交流的阻断,导致行为者无法确定对方是否会采取“背德”行为使自己利益受损,以致为了实现自身利益的最大化而不得不采取自己的“最优策略”,所以由此看来,在完全信息静态博弈中,主导行为者最优决策思维的并非是帕累托最优,而是风险上策均衡。其结果便是,行为者从自身利益最大化出发,不约而同地采取了“坦白”策略,却最终得到了“集体利益”最小化的“囚徒困境”。而在目前中日两国的海外石油竞争中,此种情况却大量存在。

比如在中日在俄输油管线的较量中,本来中俄议定的“安大线”全长只有2400公里,造价只有20~25美元(其中俄方17亿,可从中方获得50%的贷款),且所经地区自然环境优越,便与施工养护。假如日本在此问题上合作,共担建设费用和管理成本,共享由此获得的石油收益,那么两国各自在投资上必然小于20~25美元。但是,由于日本担心中国在俄的输油管建设威胁其“太平洋石油管线”“战略计划”,所以在“安大线”即将开工之际,日本便提出了从西伯利亚地区安加尔斯克至海参崴地区纳霍德卡的“安纳线”计划。该线不仅全长3 765公里,造价50亿美元(全部由日本承担,而且日本还需再追加10亿美元助俄管道建设),而且所经地区有1100公里的地震区,施工养护条件恶劣。此后,中日两国展开了激烈的竞争,其结果便是俄罗斯改建“泰纳线”(从泰舍特至纳霍德卡),日本不仅要为此方案提供50亿美元贷款,中国亦愿意向该工程陆续投放120亿美元的贷款,而且还让俄罗斯给中日两国附加上了“安全保障”。所以与先前的“安大线”相比,可见其代价之巨大。

但是,值得注意的是,完全信息静态博弈的理论假设之一是行为者在决策时不发生任何的信息交换。可从现实来看,中日之间在多边与双边层次上存在着不同程度、不同形式的对话交流,比如在多边层次上,中日两国可通过联合国、亚太经合组织、东盟论坛、东亚峰会等场合进行对话交流;在双边层次上,中日之间可借助中日战略对话和东海问题磋商等会议进行信息交换和对话磋商,所以可以认为,当中日两国的决策者在进行策略选择时,可以从多种渠道了解对方的策略意图--从目前来看,实现石油供应源的多样化,稳定石油来源等已成为中日两国各自对对方能源战略的基本认知,而世界石油的储量、价格、交易、运输等信息更是两国都能掌握的公共信息。所以这不得不令人发问:中日两国为何在具备信息交流的情况下,还不能突破困扰两国的“囚徒困境”?

要回答这问题,完全信息静态博弈由于其严格的条件限定,已不能担此重任,而需借助于条件限定较为放宽的完全信息动态博弈。在完全信息动态博弈中,行为者追求利益最大化的本性与掌握完全信息集的要求并未改变,但是允许行为者在做出策略选择时有先后顺序,后行动者可以根据先行动者的行为信息做出自己的策略选择,从而实现一定程度的信息交流,因此比较适合用于分析中日两国在海外石油博弈中所遇到的“囚徒困境”。

实际上,假如采用“大历史观”的审视问题视角,从技术角度看待事物之间的相互联系与历史脉络,将中日两国在海外石油上的博弈放人中日两国“双重崛起”(即中国的和平发展与日本谋求政治大国的诉求)的背景下,将中日“双重崛起”下的国家战略性博弈与其他次国家层面或超国家层面的各类博弈总计为G,将中日在海外石油市场上的博弈记为g,那么在g与G之间便因石油本身在现代社会政治话语中所具有的战略性意义,不仅自然联系起来,形成一个简化的次数为2的“有限次重复博弈”,而且使石油在g中得益在G中的作用直接体现出来,使构建得益函数U=U(u)成为可能。

在有限次重复博弈中,在每次重复博弈之前,以前博弈的结果各行为者都能观察到,成为下次博弈中行为者行动的参考依据,所以在有限次重复博弈中,行为者不能只考虑某个阶段的得益,而需顾及前次博弈的得益对后次博弈的影响以及最后的总得益。因此对于中日两国间由g与G构成的有限次重复博弈,中日双方不仅要考虑g的得益,还要考虑g的得益对G的影响以及最后的总得益。由于是有限次数重复,所以可以借助“逆向归纳法”对此作具体的博弈分析。

2.具体的博弈分析

首先,进行条件假设。由于石油作为一次性能源的不可再生性,其探明储量与产量在特定时期,技术发展既定的情况下是有限的,所以石油资源人类活动约束已呈现出“存量约束”的形式。所以可假定在只有中日两国的封闭系统中,海外石油资源存量为X,中国对外石油的依赖度为d,那么中国就需要从外进口石油量为dX,假如中国能实现这一进口量,那么日本获取海外石油量为(1-d)X。由此根据基数效用理论假定出中国在g中的得益为u=AdX-BP,日本在g中的得益为u=C(1-d)X-DP(其中A、B,C、D分别为中日在g中的得益系数,在一定的技术条件下A、B,C、D恒定,但是,从现实来看,在一定技术条件下,日本的技术水平在常态分布上高于中国,所以A

其次,用逆向归纳法对上述假设进行具体分析。由于中日之间政治互信度比较低,在中日之间双重崛起的背景下,一方面中国政府由于日本对历史问题的虚无主义态度,对华关系的定位(目前日本将中日关系定性为“协调与共存”、“竞争与摩擦”混在的关系)以及近来日本对周边的一些举动等,担心日本走向政治大国后的政策走向;另一方面,日本政府面对中国快速的和平发展和自己过去所经历的“丧失的十年”,心理上难以调适并担心发展起来的中国危及自身的战略利益,特别是日本作为目前国际体系的既得利益者,其固有的保守心态是它尤其担心作为后发国家的中国缩小与它的差距,从而改变现有利益布局,所以在中日两国的博弈中,日本政府的最优策略便是使U'

求解导数R=U’,可得U’=Ad{1+[E(b)/(1+r)]}①,同理可得U'=C(-d){l+[E(b)/(1+r)]}②(这里“一”表示中日两国间的负相关关系,比较时取其绝对值),比较①与②,可以发现,由于从2003-2006年间,中国经济的r一直保持高位运行,分别是10.O%、10.1%、10.4%、10.7%,日本经济的r则为1.4%、2.6%、0.8%、2.8%,所以1,(1+r)必然小于1/(1+b)。而在E(h)函数上,由于日本在2001年的能耗强度为0.91,而同期中国的能耗强度却为8.45,SF9yHz1/eTP6jWpfKjXOTTz40tuE/mYNaa+xs9QtOE8=换句话讲,就是同等能耗,日本将有更多的产出,因而也就对G产生更大的影响,即E(h)

究其原因,症结就在于未能将纳什均衡贯彻于动态博弈的各个阶段,实现子博弈精炼纳什均衡。按照子博弈精炼纳什均衡的条件要求,行为者的最优策略必须贯彻于博弈的各个阶段,以便在博弈的各个阶段实现纳什均衡。而在上述分析中,δ与E等系数借助影响单位X增益而作用于G博弈在日本政府的最优策略中得到了体现,尽管借此可实现策略选择在G博弈中的纳什均衡,但是却忽视了最优策略在g博弈中的贯彻,因而也就未能在g博弈中实现纳什均衡。所以对于日本政府来说,将最优策略进一步贯彻于g博弈中以便在g博弈也实现纳什均衡,就成为其必然的策略选择。从上述表达式来看,U

实际上,日本政府选择阻扰或干扰中国海外油源拓展的对抗策略,就是这一策略考量的直接体现。因为在贴现系数存在的情况下,尽管阻扰或干扰中国海外油源的拓展的举动并不能必然带给日本单位x的增益,但是由于r>r,带来δ<赴,所以减少未来单位X的实现,必然放大现实单位X的得益。对于日本来说,其放大程度由于δ<δ而必然大于中国,而且此策略客观上作用于d,通过阻碍d的实现,降低dX的实现值,实现了缓解中日在封闭系统下相互依存的负相关关系。对中国而言,则不仅要承担因单位X增益丧失而带来的损失,而且还要承受现实单位x得益放大程度小于日本的现实。所以,对于日本来说,尽管该策略本身并不能因此有多大的增益(甚至还会付出代价),但是却能保证自己的损失总小于中方(从反面来看就是负得益总大于中方),从而确保自己在既得利益分布中的地位。而对中国来说,情况亦是如此,只能采取“针锋相对”的策略,不断拓展自己稳定的海外油源(这在客观上起到了阻扰或干扰日本海外油源拓展的作用),才能保证自己的损失总小于日方。由此可以看出,双方的对抗策略借助对d的影响将纳什均衡贯彻到了博弈中,从而实现了在整个次数为2的有限性重复博弈中的子博弈精炼纳什均衡。由此也就可以理解为何在海外石油市场上,中日之间不断出现拓展、干扰、再拓展、再干扰……局面的原因。

最后,经过上述分析,基本可以得出如下结论:

(1)双方缺乏政治互信,才使得双方不断追求相对得益,奉行自我利益占优的纳什均衡策略。

(2)减弱d的影响,缓解相互制约的负相关关系,既是双方贯彻最优策略,在博弈的两个阶段实现纳什均衡的着力点,也是双方实现子博弈精炼纳什均衡后的客观结果。

(3)油价因素在上述条件下的博弈中并不发挥主要作用。换言之,高油价并不必然导致合作产生,有时高油价还会导致对稳定油源的进一步争夺。

现实对策:订立基于互信的政治契约

1.订立基于互信的政治契约的必要性

基于上述分析,可以看出,中日两国缺乏政治互信是导致两国不断追求相对利益,奉行自我利益占优的纳什均衡策略的主要原因。按照新现实主义的看法,感到不安全的国家总关心收益如何分配,它们并不注重参与者两方是否都收益,而只关心谁多得益。如果收益分配不均,得益的国家总想要削弱对方以改变自己在利益分配中处于不利地位,即使利益分配的双方有获得绝对收益这种愿望,但都害怕对方的实力增强对自己有威胁,所以合作起来就不成功。

因此,要实现中日在海外石油上的合作,就必须首先在双方之间订立基于互信的政治契约,消除因对对方不信任而产生的不安全感以及由此引发的对相对收益的追求。而一旦这种政治契约得以订立,那么按照新制度经济学的判断,将促进双方实现“记忆编码”,使其参与的博弈转变成“制度支持的完美记忆”(institution-assisted perfectrecall)博弈,从而大大提高信息交换的效率,稳定双方在博弈中的行动策略与心理预期,进而缓解双方因对方政策可能出现的突变性而产生的不安全感,降低谈判中的“讨价还价”成本,推动合作进程的快速发展。

在这一点上,法德和解给与了历史的佐证。在1963年,法德两国签署了《法德友好条约》。其意义不仅在于标志着法德双方和解的开始,更在于它还是法德之间基于互信订立的一种政治契约,使得双方从此可以秉信释疑,开诚布公地探讨地区合作事宜,携手推动欧洲一体化的发展。

2.订立基于互信的政治契约的着力点

任何政治契约的订立,都是缘于对利益的关注,也都以利益为订立契约的着力点,所以中日之间订立基于互信的政治契约,也必须以两国利益为着力点。

根据上述困境分析,减弱d的影响,缓解相互制约的负相关关系是双方在整个有限性博弈中贯彻最优策略,实现各自利益占优的着力点:日本政府借此缓解中日之间相互制约的负相关关系的策略是对抗,即阻挠或干扰中国海外油源的拓展,导致中国也不得不采取针锋相对的策略,最终形成了双方追求各自利益占优的子博弈精炼纳什均衡。

实际上,在当今世界,保证稳定的油源,缓解相互制约的负相关关系一直有两条思路:一是直接拓展油源,保证有稳定的石油供给,上述中日博弈也就是在这方面展开;二是寻找替代能源,发展节能技术。如果说前者在中日博弈中证明其占优策略为对抗的话,那么第二种则要在合作中实现自我利益最优。所以只要中日双方转换思维,加强双方在替代能源、节能技术上的合作,那么就可以规避在前者中面临的纳什均衡,在合作中实现各自利益的最优。因此,中日双方订立基于互信的政治契约,其着力点就可以放在寻找替代能源,发展节能技术上。首先在“节流”上培养双方的信任度,随后在一定程度时将此信任度“外溢”至“开源”领域,从而实现双方“记忆的编码”,缓解双方在此领域的担心与焦虑,进而达到订立互信政治契约的目的,最后消除双方的不安全感,使双方摒弃对相对收益的追求,在“开源”领域实现合作的最优收益。

而且从现实来看,此种着力点也有其存在的客观现实性:

第一,中国有寻找替代能源,发展节能技术的积极愿望。“节能优先”已成为中国可持续能源战略的重要组成部分。

第二,日本有着较为发达的开发替代能源、发展节能技术的科技水平。比如2005年9月,日本与印度签署的两国在能源领域进行综合性合作的共同声明,已堪称能源合作的典范。

第三,在地区背景下,寻找替代能源,发展节能技术已得到广泛的共识。比如,在北京发表的《五国能源部长联合声明》中,“发展替代能源和节能技术已成为五国共识”;在2005年召开的“10+3”能源部长会议上,“推进省能”与“普及清洁的工艺技术”已成为具体目标。

因此,把中日之间订立基于互信的政治契约的着力点放在寻找替代能源、发展节能技术的合作上,有其实现的可能性。

(责任编辑:张晓