在创新中迈向更高

2006年10月18日至28日在深圳举行了“2006中国深圳国际钢琴协奏曲比赛”。这是一次成功的比赛,也是一次具有国际水平的比赛。笔者观看了比赛的全过程,认为其组织工作非常有序而完善,并且在不少方面具有创新精神。

创新之一:这次比赛是一次名副其实的“钢琴协奏曲比赛”!以往的钢琴比赛,包括国际性的大赛,一般都是三轮比赛,其中前两轮是独奏曲目,到了第三轮决赛才跟乐队合作钢琴协奏曲,也就是最后的六名选手才有机会。而这次深圳的比赛从第一轮开始就弹钢琴协奏曲,这是很少见的。以前举办过的协奏曲比赛,在初赛时,一般也就用第二钢琴演奏乐队部分进行协奏。

这次深圳的比赛为了使年轻钢琴家们得到合乐的机会,在初赛时,要求预选出来的十二个国家的三十一名选手都必须演奏一首莫扎特钢琴协奏曲的第一乐章,再加两首技术性的练习曲(其中必须有一首肖邦练习曲)。供选手们选择的是三首莫扎特中期的钢琴协奏曲,分别是《G大调第十七钢琴协奏曲》(K.453);《降B大调第十八钢琴协奏曲》(K.456)与《F大调第十九钢琴协奏曲》(K.459)。这三首协奏曲的乐队部分分别由三个弦乐五重奏组来担任,因此其形式就是在钢琴前安置弦乐五重奏共同进行演奏。由于莫扎特协奏曲的乐队部分属室内乐性质,五把弦乐器(两把小提琴,一把中提琴,一把大提琴,一把低音提琴)已完全可以担纲。这样三十一名初赛选手就全部得到了合乐的机会。到了第二轮复赛时,留下的十二名选手就全部与完备编制的大交响乐队合作了。复赛和决赛的指挥分别是杨洋和俞峰,乐队的演奏则由深圳交响乐团担任。

这种三轮全合乐的比赛确实罕见,在人力、财力与组织工作上都有更高、更多、更复杂的要求。然而深圳做到了,这个创新不简单,是六年梦想、策划和努力的结果。

创新之二:接待参赛选手用志愿者家庭的方式在国外比赛中并不鲜见,但这次深圳所采用的做法,还是有不少新鲜之处。

参赛的选手来自十二个国家,为了保证他们生活好、练好琴,以最好的面貌和状态出现在赛场上。比赛组委会预先对接待选手的家庭进行了甄选,条件是相当苛刻的,如必须会讲外语,家里必须有好的钢琴,三角琴优先;必须有选手有独立居住的房间;必须提供好的伙食;必须每天开车接送选手去赛场和合乐练习等等。而最主要的是这些家庭都要热爱音乐。最后选出来的家庭都与选手建立了亲密的关系,有的家庭为此换了新的钢琴,有的家庭陪着选手参赛,把选手当作自己的孩子一样地操心、着急,共同分享喜悦,分担挫折;而且这些选手进了“新家”,他们的勤奋练习与高水平的演奏又成了这个家庭和周围孩子的学习榜样,当他们最后分别时泪水涟涟、难分难舍的情景更是传为佳话。

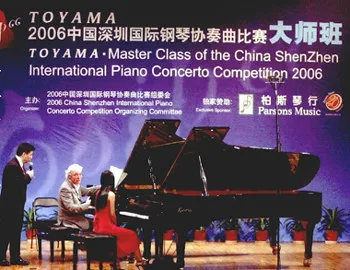

创新之三:每个参赛选手不论胜负,都可以留到全部比赛结束。他们可以继续无偿听比赛,继续参加大师班的听课与上课。

一般的比赛,如果你出局了,进不了下一轮,你的行程就到此为止,该打道回府了。可是这次深圳比赛真是重在参与、重在学习,让每个选手不论胜负都能高高兴兴,满载而归,让他们利用这次参赛机会取得最大收获,好像大家都是胜利者——或者说是收获者。在比赛间隙中安排的十场大师班课上,很多落选者还未弹的曲目都被安排给评委大师们上课,有的甚至被安排给几名大师分别上不同的曲目。这些选手一改比赛时的紧张和拘泥,在大师班上以完全放松的心态很好地发挥了自己的水平,受到听众与大师们的很高赞誉。这种方式使他们重新增强了信心,焕发了活力,会觉得“原来我可以弹得这么好”。这次虽然他们在比赛中没有取得最后的成功,但是以后肯定会在新的机会中获得成功……看见他们一个个笑嘻嘻地上课、表现,高高兴兴从台上下来,这种精神面貌确实令人欣慰,也真正感受把他们都留到最后,共同参与比赛的全过程的意义和作用是长远和潜移默化的。

创新之四:安排没有进入决赛的选手直接与评委座谈,听取评委的意见和建议。

这是一次特别的、别开生面的见面会。本以为会是评委坐一边,选手坐对面,评委一个一个地对他们指出问题,落选原因与改进意见,但结果完全不是这样严肃的讲评,而是选手们自由找自己想找的评委单独征求意见,只见大家三三两两地进行交谈,评委则打开自己的笔记本,仔细对照自己的记录,对选手个人的情况提出忠告。有的选手非常兴奋和灵活,一个小时内找遍了所有的评委。他们都非常愉快和高兴,而丝毫没有常见的落选者沮丧的表现,因为自己获得了与大师们面对面的机会,这种机会太难得了。

创新之五:在比赛的现场最及时地发出专业的评论,对每位选手的赛况都有所点评,并在第一时间见诸报端,这也是此次比赛的希望与创新之一。在国际上的著名比赛期间,报刊上会有很大或较多的版面来介绍与评价选手的优劣得失,这种乐评对促进比赛、提高选手水平、活跃学术气氛是十分有益和必要的。而我国在一般情况下,虽会有很多新闻的报道,但缺乏专业上的评价,而这些评论,其实是业界、同行、教师、选手最关心的和最需要的。但昭义教授作为多次国际比赛的参与者,就非常希望在这次比赛中能在专业评论上与国际初步接轨,作为比赛的策划者与组织者,他也及早考虑到这个问题并作出了安排。的确每天的赛况,选手的表现在第二天一早就能在主要报刊的“赛场快讯”中见到,这是很新鲜的事,也是业界同仁们十分关心的事。虽然这一席之地的篇幅还不大,经常还会被报纸编辑删改缩减或取消,但这毕竟是一个开始。这种新闻式乐评的开始出现,无疑也是一个创新和有益的尝试。

比赛情况

这次比赛由深圳市人民政府主办。深圳作为一个新兴的国际都市,全力支持与筹办第一个高规格的国际钢琴比赛,这也是深圳要建成一个“钢琴之城”的强有力的迈进。

这次的评委会阵容强大,由国际钢琴大师级的评委组成,周广仁教授担任评委会主席。

初赛——第一轮比赛情况:(10月19日—10月21日)

通过预选赛的三十一名选手进入初赛,曲目是一个乐章莫扎特钢琴协奏曲和两首技术性练习曲,每人限二十分钟。

进入初赛的选手都具有一定的专业水准,大多数选手应说都很优秀,要在其中淘汰十九名选手,只有十二名选手能晋级至复赛,无疑是十分残酷的。

给听众印象十分深刻的首先是16岁的华裔美籍姑娘黄茨•克莱尔•维多利亚,她有令人惊叹的灵敏手指把李斯特超技练习曲《鬼火》弹得轻捷,灵巧无比。她弹莫扎特《G大调协奏曲》也非常干净利落,单纯甜美。但她因为声音相对单薄,各首乐曲之间变化区别不够,在排名中屈居第十三位而擦边落榜,令人相当婉惜。

在第一轮中,中国的蔡超和张锋虽音乐表现相当主动。但都因情绪过分紧张,而没有表现出自己真正的潜力与水平,他们在后来的大师班中都发出了自己应有的光彩。

当进入复赛的名单宣布后,十二名选手进入第二轮,大家都认为十分公正,再根据在第二轮中的表现来看,确实感到国际评委确是有经验,他们的眼力与判断在实践中得到了证明。

复赛——第二轮比赛情况:(10月24日—10月25日)

进入复赛的包括中国选手五名:侯淼,沈文裕,元杰,周宁,左章;韩国的选手三名:金钟允,李千浩,林钟海;乌克兰选手两名;金•玛丽亚和乌拉耶娃•安娜;俄罗斯选手一名是安德留先科•奥尔加;罗马尼亚选手一名是杰尼•勒兹万•维克多。

在复赛中罗马尼亚选手最先上场,弹拉威尔的《G大调协奏曲》,这名男选手弹琴比较“重量级”,虽很完整准确,但弹印象派作品却略显规板,结果未进入决赛。

中国的侯淼,在美国柯蒂斯音乐学院学习,弹肖邦《f小调第二协奏曲》,非常细腻,富有变化,十分动人。

乌克兰的金•玛丽亚,在汉诺威音乐学院学习,也弹肖邦的《f小调第二协奏曲》,音乐技术合为一体,相当精彩。

韩国18岁的李千浩弹肖邦《e小调第一钢琴协奏曲》,演奏明快、流利,虽有时稍欠稳定,但很有青春朝气。

韩国16岁的金钟允,弹李斯特《降E大调第一钢琴协奏曲》,有些急和慌,影响了准确性和与乐队的默契,未能进入决赛亦是情理之中的。

韩国另一位16岁的小将朴钟海,弹贝多芬《C大调第一钢琴协奏曲》,发挥了他干净、准确的特长,弹出了很令人满意的效果,但他最后未能进入决赛,我认为可能是他的风格比较刻板,恐怕难以在决赛的大型浪漫派协奏曲中施展开来。

中国的元杰,也弹肖邦的《f小调第二钢琴协奏曲》,他的弹奏比较有个性,有自己的想法,也有很强的能力。

另一名乌克兰选手乌拉耶娃•安娜,在初赛时相当不错的,但复赛中弹贝多芬《第一钢琴协奏曲》却大失水准,当然就落马了;俄罗斯选手安德柳先科•奥尔加也因过分紧张,发生了重要的失误而落选。

中国选手周宁,演奏门德尔松的《g小调第一钢琴协奏曲》倒是相当灵巧,有青春活力,但处理较粗,显示出其功力尚浅,因此也未能进入决赛。

中国的左章,因是深圳的本土选手,名声很大,一上场就受到听众的热烈掌声,她演奏拉威尔的《G大调钢琴协奏曲》音乐鲜明,节奏生动,确实非常精彩。

在淘汰了六名选手后,其他六名光荣进入决赛。

特别要指出的是深圳交响乐团在年轻的杨洋指挥下,协奏工作完成得非常出色,尤其是杨洋本人弹唱一手好钢琴,指挥钢琴协奏曲是他的强项,真可谓如鱼得水,得心应手。

决赛——第三轮比赛情况(10月27日—10月28日)

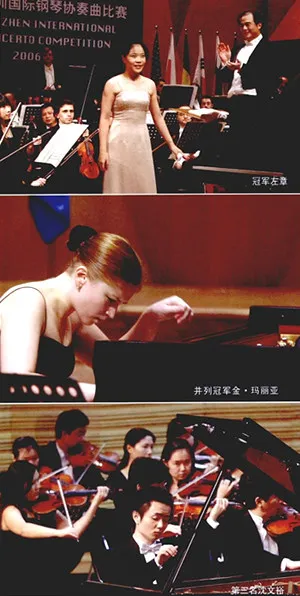

进入决赛的有四名中国选手,左章、沈文裕、元杰、侯淼;一名乌克兰选手金•玛丽亚;一名韩国选手李千浩。

很有趣的巧合是,本来决赛有九首钢琴协奏曲供挑选的。但是最后入选的六个人却集中在三首协奏曲上。更巧合的是其中四个人都选了拉赫玛尼诺夫的《c小调第二钢琴协奏曲》,有一人(沈文裕)弹拉赫玛尼诺夫《d小调第三钢琴协奏曲》,还有一人(元杰)弹柴可夫斯基的《降b小调第一钢琴协奏曲》,可见这几首钢琴协奏曲受人喜爱的程度。

决赛共分两场,每场三位选手演奏,由俞峰指挥深圳交响乐团协奏。

第一场侯淼首先出场,弹“拉二”,她的演奏非常放开,富有激情,俄式的深厚与歌唱都做得不错,不足是有时略欠准确,但她还是尽了力的。

第二位出场是沈文裕,他弹“拉三”是多年的保留节目,他弹得轻车熟路,游刃有余,如此难的乐曲,在他手下似不用费多少力气,而且准确性很好,他的脑子是极好的,要再动情一点,就太完美了。

第三位出场是乌克兰的金•玛丽亚,她弹的也是“拉二”,无论深重绵长、流畅奔腾,还是动情歌唱,都做得酣畅淋漓,给人以极大的满足,博得了全场的满堂彩声。

决赛的第二场是第四到第六位选手。

第四位出场是韩国的李千浩,他弹“拉二”调动了自己的全部积极性,前仰后合,激动万分,确实相当有感染力,比他在前两轮要出色得多,他的长处是青春,朝气,热烈,外向,当然要能更成熟一些,变化再多一些,内涵再深一些,还会更进步,毕竟才18岁的年纪。

第五位出场是中国的元杰,弹“老柴第一”。他的演奏辉煌,流利,八度快速、准确、有力,相当有个性,当出现一些小误时,看得出他能努力把握住自己,如再细致和多加一些想象力,就会更吸引人了。

最后出场的是中国的左章,她也是弹“拉二”,作为十八岁的娇小姑娘,弹这样“重量级”的作品是很不简单的,她是竭尽自己全力的,她以动情的歌唱,优秀的节奏,充沛的情绪相当出色地完成了这部巨作,博得了全场的欢呼和掌声。

颁奖典礼与闭幕式(10月28日晚)

10月28日晚在深圳大剧院举行了闭幕式,盛况空前,文化部部长助理丁伟、深圳市市长许宗衡都上台致辞,十一名国际评委与六名决赛选手全部台上就座。在领导致辞最激动人心的时刻来到了,由周广仁先生宣布得奖名次。按照国际惯例,从第六名开始逐渐往前依次宣布并授奖——第六名李千浩(韩国)、第五名侯淼(中国)、第四名元杰(中国)、第三名沈文裕(中国)。宣布到此,周广仁说,由于前两名选手的评分结果过分接近,基本一样,评委会决定并列两位第一名,不设第二名,因此第一名获得者是:乌克兰的金•玛丽亚和中国的左章。

颁奖仪式后,举行获奖者音乐会,由第三名沈文裕先演奏“拉三”,然后由左章演奏“拉二”的第一乐章,金•玛丽亚演奏“拉二”的第二、第三乐章。在热烈气氛中,大家都演奏得更为放松和尽兴,音乐在火热的气氛中结束,历时十天的比赛也落下了帷幕。这是一次非常成功的比赛,也是一个全新的钢琴国际比赛品牌的创立。

深圳,正在创造奇迹!

周铭孙 北京师范大学教授

(责任编辑 张萌)