《吴清源》是一个人内心苦涩的河在流

孙 冉

“吴清源没有英雄的那种感召力,他是个平凡的人,但坚持了一种超越平凡人的信念。这是最伟大的.也是现在人最缺少的.所以是我所关注的”

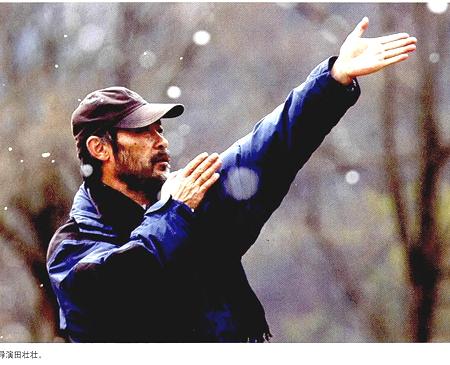

田壮壮要拍《吴清源》的消息,已经沸沸扬扬传了三四年。期间,他三缄其口,直到6月20日在上海国际电影节的首映之后,他才接受了媒体的采访。

田壮壮行事一向剑走偏锋,再加上总是出人意表的阿城操刀剧本,以及金牌编剧邹静之的献策,《吴清源》的另类并不难以理解。

这三人都是棋迷,但又都对外说自己不懂棋。阿城说这次《吴清源》写的是人,而不是棋。导演的心意在张震把一粒棋子放到棋盘这一多次出现的镜头中也已明晰:这不是一出下棋的戏,下棋的人只是一颗棋子,棋局原来是他的一生。

电影对白不多,时间转换全靠字幕来交代。影片大部分是看戴着黑框眼镜木讷的张震一个人的内心戏。《吴清源》给人的感觉很像一杯清茶,初饮只觉枯涩,只有慢慢品味,才解其中幽香。“克制而优美”——是《纽约时报》给《吴清源》的评价。

上海电影节评委会给出的评语耐人寻味:“田壮壮不仅是一位导演,更是一位作家和思想家,他的影片做好了承担寂寞的准备,在平凡的人生中体现伟大的情怀。”后来有人问田壮壮“寂寞”的问题时,田笑着说:“你们那是受了媒体蛊惑,我一点不寂寞。”

上海电影节的首映式之后,田壮壮接受了本刊的专访。

中国新闻周刊:怎么对这个人物传记式的题材感兴趣的?

田壮壮:邹静之推荐我看吴老的传记《天外有天》。我问他这人还在吗?他说还活着,我突然就有兴趣了。1999年的秋天,第一次去拜访了他。

其实拍吴老的一生可以有很多方式,最好看的是拍成武侠片讲十番棋,但若谈吴老的精神及人生历程,是非常之难的。因为首先围棋是很难看懂的,而精神是非常难表现的。但我接触了吴老师又觉得不能不拍,他太有个人魅力了。

我看了所有能找到的有关他的资料,得有几百万字了吧。到后来拍完电影,用了三四年时间。我自己很喜欢吴老对围棋和信仰的一种宗教般的感觉,这完全就是一种殉道主义精神。而从改革开放以后,我们就再没有这样的精神了。

中国新闻周刊:但很多观众抱怨看不懂,甚至一些了解吴清源的人也这么感觉。

田壮壮:其实故事特别清楚,只是你愿意不愿意去看。因为这里没有大的动乱和矛盾,没有起伏跌宕的爱情,而是一个人内心苦涩的河流在流淌。

观众两个字太大了,一个没读过小学的人和博士去看电影,感受能一样吗?我不能说你看不懂我的电影你就没文化,你也不能说看不懂我的电影我就有罪过,大家要很公平地去说这件事,拍电影和看电影的人是平等的。

中国新闻周刊:为什么电影不重点拍十番棋?

田壮壮:每一个导演都有自己的视角,可能并不宽,而且做这行的人都挺拧的。我并没有觉得要把围棋拍得多精彩,十番棋在这17年里搀杂了太多的东西,包括每个棋手的背景,每盘棋的背景。你要拍一盘棋可以说得清楚,十番棋怎么说?所以是没法拍的,否则就成教学片了。

我觉得棋是吴老一个外化的东西,而他内在的东西更重要。我不想把吴老拍成一个英雄,他没有英雄的那种感召力,他是个平凡的人,坚持了一种超越平凡人的信念。这是最伟大的,也是现在人最缺少的,所以是我所关注的。

中国新闻周刊:为什么片中要以宗教信仰的方式来展现吴清源的精神?

田壮壮:围棋和精神这两样东西都很难拍,确实也拍得我精疲力尽。吴老说他一生追逐的就是真理和围棋两件事。真理是个很难说清的东西,吴老内心的真理很清楚:他在日本特殊的地位,以及与中国的关系,并不是他所希望的。他的棋友在中国当兵,他担心棋友杀人。他希望内心能过一种平静的生活。在那种混乱和压力下,他很无助,所以只能把自己放到一个相对大家有着共同信仰的安静环境。

他加入日本的玺宇教是为了信仰,这个教战后在日本曾很有号召力。后来教主走火入魔,问题越来越大,这在吴老的自传中都写得很清楚,包括他后来离开也是因为这个教已经离他的信仰很远。这段经历对吴老是很重要的,他等于完全放弃了他最钟爱的围棋,进入到一种对于精神的寻求。

中国新闻周刊:为什么单单把这一段提出来说了呢?

田壮壮:我觉得这是他内心冲突最大的一段,为了信仰放弃了最爱的围棋,但这个信仰又和他所追求的真理没有任何关系。吴老的命运有特别可怜的地方,也有特别可敬的地方,还有特别可爱的地方——特别纯粹,一颗清清亮亮的心。

中国新闻周刊:为什么片子把当时的政治背景交代得这么安静?

田壮壮:我问过吴老,日本围棋界并不是想象中那样,他们对吴老很友好。我觉得围棋是个安静的艺术,它不是武侠,所以围棋有围棋的原则,我遵循这个原则来拍摄。

中国新闻周刊:你是拍吴清源心中的自己,还是你心中的吴清源?

田壮壮:这个电影不可能是吴老的自述,我给的态度都是两个,一个客观一个主观,有吴老当时的心情也有当时社会和媒体对他的态度。因为我只想把那个时候的一种相对可以参考的信息给你,我不想评价他是否伟大和神奇。

抗战八年,他很委屈求生地在日本,因为他回国就要失去围棋,而围棋又是他惟一的依托。他让步地、选择地入了日本籍,但他是否对此很快乐地接受,我没有去问他,但我从资料中可以知道他并不快乐。国籍这个问题对他来说特别敏感,我不可能去伤害这么个老人。

他前几年去台湾,对方想给他个惊喜,市长给了他一个台湾荣誉市民,他当场就退了,说我不要,我是日本籍。我认为对人的理解应更包容和宽泛一些,吴老不像围棋子只有黑白两色,他也有懦弱和躲避,也有他的力量和不屈不挠的东西,不能说他有了这些就否定掉了那些,他是个很丰富的人。

电影不是吴老师一个真实的生活写照,也不可能恢复到当年日本的完全真实,首先不能说它是一个记录性质的电影,其次吴老90多岁了,我只能写他精神上最重要的,给人最多影响的东西。

中国新闻周刊:感觉你着力拍摄吴清源在精神上的困苦,与你当年拍完《蓝风筝》停步十年没拍电影的心境是不是有些相同?

田壮壮:我不能说有还是没有,我没有去想过。我喜欢吴老必然和我个人经历有关。但是我不可能和吴老去比,他经历了那个大的时代和压迫,对于弱小的民族和吴老,都太残酷了。