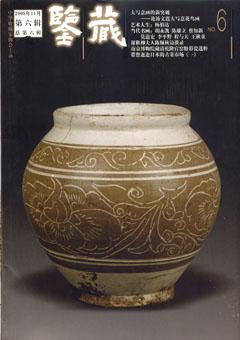

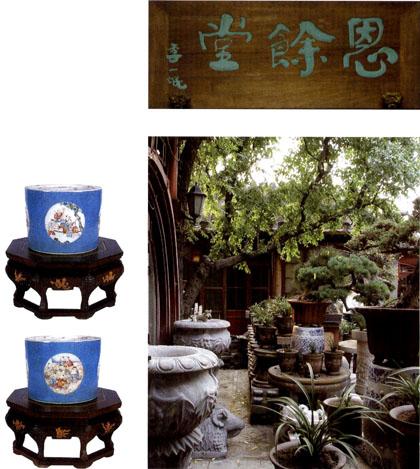

“恩馀堂”的盆影花香

阎 焰

自乙酉年仲夏和玉友去过“恩馀堂”后,每每在心中多事烦虑之时都会想起“恩馀堂”庭院中那些郁郁葱葱、交错犬牙、姿态万千的盆栽小景。

常言“仁者爱山,智者爱水”,千百年来,山水中蕴留了人们无数的情怀和趣愿。正因为山水的这无尽景色,所以自千年以前,人们就开始以不同的手段和方法,将巍峨雄岩,翠海碧林搬入庭院几台。盆景小趣也就成为许多文人雅士的至爱。

余十数年间,走过无数地方,认识了不少性情秀雅的朋友,也看了不少别致精巧的小景。且发现这些小景在一定的情况下,对人有着非常大的调节和熏养作用。难怪有那么多的笔墨高手乐意将这些小景投诸笔端,置之台案。

1978年,黄永玉先生文革后第一次在京举办画展,得“恩馀堂”的花木襄助,出于感激绘下一幅精绝的《松风》。此画构图简洁,松干虬错,针叶如芒,尤其松干以金泥涂绘,光影下金碧辉煌,色彩变幻,很是俊美。画面左侧题到“(19)78年春,余画展于北京美术馆,小彭以其手培花树40余盆参与助兴,其中一伸拳俊松,余最为佩服,允为其造象,今晨宗治弟来访,乘劲作之,惜未得其神髓耳。”观此画给人的是一种震撼,尤其当想到此画的蓝本仅是盆中之物时,更会使观者由衷的钦佩黄永玉先生的笔墨和“恩馀堂”彭氏的花木手段。

因工作之便和世交情意,与“恩馀堂”有交往的艺海名家甚多。前些时候刚驾鹤西游的启功先生,在20多年前每每和宗治独处,就长论及小景俊木,同时也引出许多妙语。启先生心直口快,为人谦和,但其说话也并非属于留口之人。宗治曾言,有回在钓鱼台和启先生遇到,当时正值一帮行内鉴定名家在那里搞研讨会。听这些人讲,启先生不快,就在二楼回廊上喊“小彭,咱们喝酒去。”宗治说“想听听行家们论道”。启先生大声言“喝大茬子粥的,见都没见过,听什么?!”宗治大笑着跑上楼。

后来彭先生和我讲,自那以后多次听启先生发表笑论,才悟出启先生也是性情中人,且贬人不带脏字。启先生皇嫡贵胄,幼年看过许多宫廷小景,对于此道也甚有研究,因而每和宗治聊及,都有不同常人的心想。就如启先生所书“大夫一别几千春,仿佛髯尚有神。占得人间半盆景,鳞皮无语自成皴。”就词句间的意趣,与其说它是书法诗词,到不如说它是一幅妙画。普天之下的任何丹青妙手,绝没有一人堪与上苍媲美。纸面上的任何笔墨技法,都不可能有天公在松皮上留下的皴皱俊美。由此想来人何其渺小笨拙,而天地的伟力,永远是我们这些微如尘沙的人无法企及的。余也同许多书画名家相识,亦常听他们高论,有讲笔墨的、有讲技法的、有讲意境的、有讲神气的、有讲色彩的,各有所处,众言不同。但就绘画而论余更倾向于人对色彩的理解和判断,所有的一切艺术表现,无疑色彩是重中之重。就如今天,尖端影像技术已经能将颜色分成百万种之多,但有心人会发现,这以尖端影像技术为前提的百万种之多的颜色凝固,仍不及天然色彩之万一。人之笔下色彩又不知衰减了几多。中国绘画在一定的层面上对于色彩的要求不是很偏重,而更倾向于意境和神韵,但是有时细想,那些意境和神韵如果有了更多色的变幻,无疑将生出更具生命的灵动。色彩在一定的状态下决定了人对美的判断。这也就是为什么从远古起人就开始不断的对颜色驾驭进行无穷尽的追求!色彩的生命远超过人的生命!

明朝万历五年进士屠隆,精于戏曲,其所著《考馀事》为重要的研究古代物玩雅供的文献。“恩馀堂”留存墨珍中有黄苗子先生录写的《考馀事》“盆玩笺”中的一段:“盆景以几案可置者为佳,其次则列之庭榭中物也。最古雅者,如天目之松,高可盈尺,其本如臂,针毛短簇。结为马远之斜诘曲,郭熙之露顶攫拿,刘松年之偃亚层叠,盛子昭之拖拽轩翥等状,栽以佳器槎可观。”观此文,再联想起来“恩馀堂”庭院中的红叶元宝枫、刺柏、榔榆、银杏等等,屠氏文中所言,真实照也。

盆栽者除花木外最重要的就是“盆”了,“盆”就好比英雄利剑、宝马金鞍,不可或缺。“恩馀堂”历200余年,置景载花已为旧俗,除了有“恩馀堂”款识定制的老盆以外,还有不少精致秀美的古盆。如粉彩大雅斋盆、吹蓝开光十八子盆、顾涛培海水盆都可谓花之美居。尤其是青花群仙祝寿图四方大盆,为余甚爱,此盆青料色泽浓艳,山水人物绘画精致,造型雄奇,为清中期少见的佳品。我长想如果有一天彭先生能在盆中植入一株丹桂,那我一定会在八月它盛开时的月夜来讨杯香茗,静坐一宿,以涤凡心。

盆影花香使人驻足其间,流连忘返,回头望屋沿上跃升的明月,才发觉,岁月催人老去,花香不避风雨。花香晚风使萧劳先生为宗治所书倚声调寄一剪梅,涌上余的心头“盆里泥沙,枝上年华”!