我的小资情调

郑宝娟

到了八十年代初,技术升级成功,知识密集型产业提高了产品的附加价值,台湾金钱的累积速度又加快了,可是休闲活动还没被当成一种民生必需品,人们仍然一心拼经济,无心于玩乐,工厂的机器总是白天黑夜连轴转着,越有钱的人越谈不上休闲生活。可回想起来,那真是精神最奋发的一个阶段啊!教育普及使得劳动人口素质不断提高,老百姓勤俭守分,企业家善于经营与竞争,技术官僚经验丰富又懂得应变,这个社会,十分接近J.K.Galbraith那本脍炙人口的大著《富裕社会》所描述的图景,在乐观奋发中对未来满怀希望。

在接下来的十年中,台湾社会的发展,却又符合了另一位作家对社会富裕以后朝负面发展的观察结论,那本书就叫《富裕之后》,作者是J.O.Wilson,他举的例子是富裕后的美国,可是描绘的图景却如此符合台湾的现实:物质的高速成长导致个人享乐主义盛行,对官能刺激的需求不断上升,“用过即丢”的物我、人我关系造成一个原子式的自利个人组成的冷漠社会。

出口导向型经济致使长期顺差又顺差,累积大量外汇与对外债权,钱多竟成了病!八十年代中期外国经济专家诊断出台湾经济患了“三多”之病,即是外贸顺差多,外汇存底多和岛内储蓄多,在一九八八年台湾外汇存底已接近八百亿美金,虽不及日本及德国高,但是按人口平均和占生产总值比重均已超过两者,而岛内储蓄率之高,连素以高储蓄率见称的日本都相形见绌。

解决“钱太多”问题的办法很简单,那就是把它用掉!

勤劳朴素的台湾人开始认真休闲认真享乐,而且一投入就着了魔。然而工作是本能,为生存所需谁都得逼出这份能耐,而且还可能勤以补拙。但休闲与享乐却需要天分,比如法国人就是全世界有名的吃喝玩乐的行家能手,意大利人也不赖,这大概可以归结为拉丁民族的天赋之一。这方面日本人或德国人就不行,这两个民族都是出了名的拼命三郎,都只会工作不懂得享乐。

台湾人这方面也没有太大的天分,经常以量代质,一副焚琴煮鹤的暴发户架势,不知道“小就是美”的道理,动不动就要把理容院盖成可以摆下一千张座椅的“城”。表现在吃的方面就是暴食暴饮,一摊续一摊,于是就有了一年吃掉几条高速公路吃掉几座核电厂的说法。有钱却没主见,只知道一心崇尚名牌,成了欧美滞销奢侈品的倾销对象,不知道救活了多少垂死的厂家。法国干邑白兰地的生产商惊喜地发现,欧洲人浅尝即止的XO酒,到了台湾被豪迈的生意人拼酒时,分几大杯拼得清洁溜溜,知道自己事业的第二春可以寄托在这些有钱的大老粗身上。

直到现在,我还经常看到一群群台湾观光客在巴黎“春天”或“老佛爷”百货公司,以小跑步速度赶在导游给的一小时时间内完成在花都的大血拼。

我不太明白台北有五十八家星巴克咖啡屋这个事实,为何会引发龙应台那般深浓的悲情,而把紫藤庐抬高到本土或传统的地位来膜拜,在我看来也有些牛头不对马嘴。

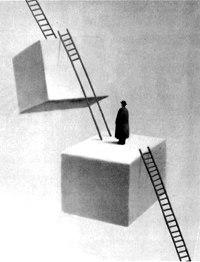

台湾人该计较的不是台北有几家紫藤庐又有几家星巴克,而是自己对美的无感,对大自然的冷漠,对生活品质的不坚持,致使本该享有最精致生活情调的小资产阶级,至今仍然只是一群腰缠万贯、周身名牌的浑浑噩噩的经济动物。