人鹰

程 海

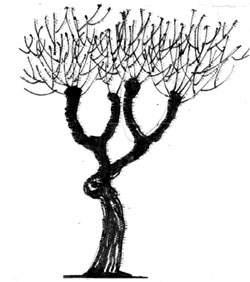

一

他是个铁匠,论辈份我叫他七伯,“人鹰”是他的绰号。他实在是一个令人敬畏的人物。个儿高极了,就是蹲在地上,也跟一个矮子站在地上一般高。不知为什么,我一看见他,就会真的想起一只凶悍威严的老鹰。他眉骨很高,高得像陡崖似的,陡崖上横着两道眉毛,又浓又黑又长,仿佛不是眉毛,而是一只展开翅膀的黑雀儿。由于眉骨太高,所以眼珠子仿佛跌落了似的,深陷进三角形的眼眶,但并不昏昧,因为那眼珠子晶黄晶黄,冷冷发光,而且好像从不转动。当他低下头看人的时候,就像一只盘旋的鹰俯视世间的弱生物一样。再则,他的身形也像鹰,由于个儿太高,看人看物总要下俯,到了五十岁背竟有些驼了,加上他走路双手从不垂着,而是抄在背后,更增加了下驼的弯度。还有他那件快遮到膝盖的大黑棉袄,从不穿着,而是像黑战袍似地披着,所以形象太像一只蹲着的老鹰了。另外,他还有一个让我惊奇不已的习惯,那就是,鞋后跟从来不勾,而是像拖鞋一样在脚上趿着走,一年四季像统帅检阅军队似的,在街上威严地,不紧不慢地行走。

据人说,他一生只勾过两次鞋子。

第一次勾鞋是1947年的事。他有一个妹妹,名叫果果。也是高个儿,宽臀细腰,健壮丰满得像一头白马驹子。脸蛋儿更俊,俊得像美人楦子楦出来的。特别是那一对黑眼珠,黑得像墨、像漆、像两颗发生了日全蚀的太阳。黑本来是最暗、最晦、最悲伤的颜色,但果果的黑眼珠却是黑色的奇迹,因为它最亮,最明,甚至可以说光芒四射!只是上面那两道眉毛太立太陡了,嘴角儿也不是妩媚地向上挑起,而老是生气似地朝下沉着,给人一种凛然的执拗的感觉。也许她和哥哥一样,都是鹰的传人。但鹰的性格对于女人来说,并不适合,因为她太不会温柔了,太冰冷了,冷得叫人打寒颤。虽然村里的小伙子,都馋她,爱她,想娶她,一当见了她却又都像老鼠见了猫儿,小气儿都不敢喘了,哪还有胆子谈情说爱!久而久之,果果便成了村南古庙里那座冷冷清清的泥观音,只能欣赏,不能受用。所以她到了二十岁,还未找到婆家。女儿一大,就有了心事。果果虽说面上冷,心口儿那块肉可像凡人一样热。她终于在黑屋子里呆不住了,每天都是倚门而立,一边做针线活,一边有意无意地向大路上熙来攘往的行人瞟。谁知瞟呀瞟呀竟瞟出事来了,有一位过路的国民党连长被她一眼瞟邪了,到了晚上,带了一个勤务兵,用刀子拨开门栓闯进屋去,将果果反绑起双手强奸了。而人鹰七伯这天碰巧出门打铁,在主人家里吃过晚饭才回家。回家几十里路,又是趿着鞋子慢吞吞地走,等回到家,妹子已跳井了。老娘一见他,两声就哭绝了气。而那个连长和勤务兵,早已跑得无影无踪。

据说这时候,人鹰才平生第一次勾上鞋子,然后从铡子上刷地一声卸下铡刀,顺着那两个杂种逃走的方向,“飞”了。也许“飞”还不足以形容他追赶的速度,因为他的那两条罕见的长腿简直和夸父一样,一步丈五,百步一里,快得像毛驹溜(松鼠)蹬笼子。还有人形容说:快得像过年放的那种地滚炮!“刷刷刷”几锅烟工夫,就追上了逃跑者。他先抡起铡刀——铡刀也许要写入“世界之最”,因为我没有见过比它更大的刀,刀长有五尺,刃宽一尺,举在手里,就好像举起小门扇一样——朝那个勤务兵斜劈下去,“喀喇喇”一声响,刀锋砍过肩膀、肋骨、盆骨,把一个身躯砍成了两个马蹄形。这时,前面奔跑的连长已回过神来,掏出盒子枪,朝着“人鹰”开火了,据一些人传说,有几发子弹打进了他的身躯,但就像种子钻进土地一样,根本不能伤害他。另有一些人传说,那位连长一见他就吓傻了,因为他从来没有见过这么高大的人。加上夜很黑,只能看见一个黑糊糊的人的轮廓和那把大得出奇的刀的轮廓,所以,他竟以为遇见复仇的路神了——乡村人传说,路神的个儿像塔一样高大——手便簌簌打颤,几发子弹嗖嗖地飞到头顶的星空中去了,也许打死了一缕风或一小片云彩。七伯追到了眼前,大铡刀往连长的脖子上一剌,想把那颗脑袋剌下来,却连一星儿血也没有剌出来。因为铡刀是铡草用的,极薄,刚才砍过那么多的骨骼,刃儿早卷得像荷叶一样,钝了。他只好拿它当锯,咯吱吱地来回拉。那连长受不了这份活罪,噗嗵一声单膝跪在地上,说:“爷爷呀,活做快些!”活仍是做不快,因为刀实在太钝了。下面持续很久,近似滑稽的惨状,读者完全可以想像出来。总之,他把他杀死了。

以后,他的鞋又是趿着的了,不紧不慢地趿着。那一张鹰似的冷漠的脸,在经过那次流传很广的、传奇式的、胆略惊人的复仇事件后,并没有增加一丝一缕的自豪,也没有因妹妹的不幸增加一丝一毫的痛苦。他还是那个他,那个老样子,仿佛已经发生过的那件事太小了,小得像衣服上的尘土一样,应该掸进往事的垃圾里去,根本不值一提。虽然我常常看见他在热闹的集市上卖铁器,在人声喧嚷的庄稼地里和众人一起干活,但我想,无论在什么地方,他的灵魂都像荒原一样孤独呵!

啊!鹰啊!

二

果果跳井后的第二天早上,七伯在村里找人打捞尸体,但谁都不愿意去,一则因为他在村里太逞能,太霸道了,人缘不好;二则因为从几十丈深的井里打捞死人,并且是年轻女尸,灵魂不干不净,谁敢呢,但是后来还是有一个人去了,这人是施厚生。

人鹰摇着辘辘,用绳子将厚生吊下井底。井口有两个妇女,用两面圆圆的梳头镜子,将红烫烫的阳光反射到井水里。井水清亮清亮,里边什么也没有。施厚生用脚在水底污泥里踩了踩,也没有踩到什么,后来抬起头,才看见果果紧贴着井壁站着,全身沾满了稀泥,头发也湿得像青草一样。原来她并没有死!厚生想用绳子挂在她腰上,把她吊上去,但她根本不想活,她想死。这位全村最漂亮的姑娘此刻凶狠得像一只母狼,一边尖声嚎哭,一边乱打乱咬,两臂抡得像风车似的,不许他靠近她。

厚生的脸面被抓得鲜血淋淋,上衣也被撕烂了。但井上面那个照镜子的妇女看得清清楚楚,厚生一直没有还手,也没有用暴力强迫她,只是轻轻地说了几句什么,这几句话在井筒里嗡嗡地响,一个字也听不清。但这几句话一定有某种神秘的威力,因为果果一下子瘫倒了,不抵抗了,乖乖儿让施厚生用井绳缚在了腰上。

而人鹰根本不想看到一个活着的妹妹,他吭哧吭哧把果果吊上井台,等解下绳索,却出人意料地抡起铜瓢大的巴掌,“啪”地打了妹妹一个耳光,然后手往背后一抄,昂起头,趿着鞋走了。

果果“哇”地一声嚎哭,又往井口扑。旁边那个妇女,慌忙扔下镜子去拦,但已经迟了。幸好厚生这时踩着脚窝上到井口,用头又把她顶了出来。

出来后,又往里扑。这时那两个看起来文文弱弱的妇女,忽然变得像孙二娘一样凶猛,一个抱腿,一个搂腰,硬是把果果拖到里屋里去了。

但村里熟悉果果的媳妇婆婆都说:“这女子不会活了,迟早要办丧事的。”这悲惨的推测主要来自果果的性格,因为她和哥哥一样,血管里流的也是鹰血。她不同于村里那些温柔敦厚、克己忍让的姑娘,好像自由广阔的草原上跑来的一匹未驯化的野马,性子极其刚烈。她想干什么,就一定要干什么;她说要死,就一定非死不可。

但果果并没有死。原因并不是畏惧死(她们这个血统的人,对什么都不畏惧),而仅仅是因为哥哥威逼她、强迫她死。

人鹰觉得,妹妹既然被污辱了,那就只有以死了结这件事。

果果被拖进里屋,仍然拼命地挣扎。绝望有时也会变成极大的气力,那两个妇女这时已被她折腾得精疲力尽,她们几乎同时流下了无可奈何的眼泪,因为这如花似玉的姑娘再过一会儿,注定会挣脱她们,自尽身亡了。

偏巧人鹰这时趿着鞋从外面回来了,经过这间屋子时,站住脚,惊讶地瞪着眼睛,仿佛很诧异妹妹为什么还没有死?

“放开她。”他说。

两位妇女没有动,迷惑不解地互相望着。

“放开她!”他又说,声音十分威严。

“她会死呀!”俩人一齐说。

“让她去死!”他说。

而且走过去,用脚拨开了水井盖儿。

果果忽然不挣扎了,脸上涌现出一种近似滑稽的表情,接着“哈哈”狂笑起来,笑声尖得像鹰唳一样。

她轻轻推开那两个抱着她的女人。

“你们回去吧。”她疲倦地说。

接着,平展展地躺在炕上,呼呼地睡了。

一听哥的话,拼命往井边扑的果果暂时安静下来了。

等到半夜三更,她从家里跑出来,像一个幽灵,到处游荡,寻找死的去处。这时候是不可能有谁去救助她的。庄稼汉们做了一天的重体力活,都疲倦得像抽了筋似地沉沉入睡了,就是被小牛犊踩一蹄子,也不会醒来呀!

但有一个人醒着。他蹲在街当心的石碾盘上。

他是施厚生。

现在该说说厚生了(论辈份我叫他哥)。

他是村里一个最不幸的男子汉。他不是本村人, 1945年才从外地迁来的。他上无父母,下无兄妹,刚来的时候,是一个人,到现在还是一个人。说他不幸,因为他几乎是一个残废人。他右手小时害过恶疮,母亲用细瓷片给他割疮放脓时,不小心割断了腕筋,成了瘸手,镰刀似的朝内腕弯着。他的左足先天不足,走路脚后跟不能着地,只能用前脚掌一踮一踮地走。由于手瘸脚踮,干不了重活儿,又由于是个软心肠,做小生意手松秤高,赚不了钱反倒赔钱,所以,到1947年,他还住在一孔地窖里,就像兔子住在黑幽幽的土洞里一样。

他倒有一张漂亮的脸蛋儿,长眉大眼,唇红齿白,俊得像戏台上的小生。而且皮肤里仿佛含有抗紫外线元素,虽然整天站在金晃晃的阳光下干地里的庄稼活,也晒不黑。本来凭他的脸相,他会成为我们村里的潘安的,但狠心的造物主却在他左眼仁里又生了一小点蓝翳,像是那温柔善良的灵魂,在眼仁里向每一个看到的人挥舞着一束表示亲切的萝卜花。

这个可怜的人,生下地没有占有遗产和母爱(他母亲生下他就死了),却占有这么多的残疾!村里一位私塾先生,送给他一个风趣但绝无讽刺意味的雅号——“施公”。其原因之一是,他姓施,而历史上有位很有名的施公,也是一位四肢都有残疾的人;原因之二是,厚生也和那位施公一样,有一个能说会道替别人排忧解难的舌头。这舌头补偿了其它一切不足,因为这舌头太巧了,能说得八哥下树!能说得死人睁眼!还有一句更妙的形容是:在厚生家里栽根木棒槌三年后也能学会说话。

其实,他说的都是平平常常的话。既不是至理名言,也不是训诂教诲;既不是你爱听的,也不是你不爱听的。只不过你心里缺什么,他话里就有什么;你渴望些什么,他话里就藏着什么。他和小孩说话的时候,他就成了小孩;他和乞丐说话的时候。他就成了乞丐。总归,和他说话,你会产生一个错觉,觉得他就是你,你是在和你说话。

有两种人畏惧和他说话:一种是邪恶者,和他说话,就像和良心说话一样;一种是贼,和他说话,就像和法官说话一样。

言归正传。那天晚上,他安安静静地蹲在石碾盘上,眼睛一眨不眨地盯着铁匠家紧闭着的大门。

他很有耐心地蹲着,一动不动。他虽然也很累,也很想放翻身子在碾盘上睡一觉,但他一直醒着,眼睛睁得像杏子一样。后来瞌睡得不行,他就用指甲死命地掐自己的耳朵。

又等一会儿,那扇大门“吱呀”一声开了,闪出一个苗条的黑影,黑影迅速移动着,不像是走,而像是跑。但看起来竟像一朵云一样飘,很快飘过街道,飘过村口那棵黑森森的大槐树,又飘到灰幽幽的旷野里去了。厚生猛地窜起身,跳下碾盘,追那个黑影去了。

这天,隔壁的豆腐匠三伯要给邻村一户过热闹事的人家送豆腐,由于没有钟表,起身过早了。他说他推着地轱辘车儿过龙骨壕的时候,看见壕边上有两个拉拉扯扯的黑人儿。慢慢地,两个黑人儿又搅成一个黑人儿。但听声音,分明又是两个人。而且一个是男的,一个是女的。

“我要死!我要死呀!!”好像是果果的声音,很高很尖。

“……”那男人咕咕哝哝地劝说她,声音很低,很微,一点儿也听不清。

“不,我要死!”那女人仍喊着,只是喊声比刚才弱多了。

“……”那男人此时的声音像雨打树叶,又急又密。

“我要死……”叫声已低得像叹息一样,没有一点儿劲头了。

等三伯撂下豆腐车子,躲在路边的杨树棵子里在细察看的时候,两个黑影已经一声不响了。后来,慢慢地朝村子方向回去了。看影子的形状,女的仿佛被男的搀扶着。男的走路一颠一颠,背影很像施厚生。

豆腐匠三伯的说法我相信,果果果真没有死,她活下来了。

三

不久,果果就出嫁了。

关于她出嫁的传说很多,我听到的传说是:就在豆腐匠三伯看见那两个黑人儿后的第二天,果果去找哥哥。

哥哥正在打铁,手里的大铁锤,正在把庄稼人认为是世界最坚硬的钢铁,烧得通红,捣泥一样在砧子上捣着。

“哥!”

人鹰嗯了一声。继续他征服钢铁的事业。

“从今天起,你就当我跳井死了。”果果说。

叮当!叮当!

“你就当你没有过我这个妹妹!”

叮当……叮当……

“既然当我死了,就不要管我;活人管活人,活人不要管死人!”果果继续说。

“你究竟想干啥?”人鹰终于听出了话里的滋味,撂下大锤,黑眉毛向下压了压,问。

“我要嫁人。”果果说。

“嫁给谁?”

“你不用管。我爱嫁谁就嫁谁,活人不要管死人!”果果坚决地说。

“我要管!你还没有死!”七伯凶狠地说。钳子又夹起一块铁,在砧子上锤了起来。

果果走开了。眼里却流下了两行泪水。这事很不寻常。因为这家人流眼泪,就像六月天飘雪一样罕见。

果果的哭震动了人鹰,他低下头嘀咕了一阵,忽然恍然大悟似地说:“啊呀!妹子大了,该嫁人了。”

第二天,他托了三个媒人,给果果四处寻找婆家。

三天后,媒婆找到了一个鳏夫。七伯并不告诉果果。他换了一身见客的衣服,趿着鞋子,去跟人家会一面。他很满意。

一是那人是个鳏夫,而果果是失过身的,正相配;二是那人长得人高马大,能干活下苦;最重要的一点是,那人也是铁匠,人不亲行亲,作亲后他和他可以经常说说打铁的事。于是便朝媒人点点头,说:“行!”

回家后,他把果果叫到跟前。

“把你姨叫来。”停了停又说,“让她给你做几身新衣裳。”

“做衣裳干啥?”

“给你找了个主儿,人家七天后要娶人。”

“我不去!”

“为啥不去?”

“我没有见人。”

“我见了!”

“你见了你跟人家去!”

“胡说。人家娶的是你!”

“娶我就要我点头。我同意!”

“我是哥,为大,应该做主。”

“大怎么样!你是你,我是我。谁也别想强迫我。”妹妹的态度和哥哥一样强硬。

“你疯了!”

接着是“啪”地一记耳光。

“我说了算!”

其实,这句话是多余的。因为那记耳光就已经表明,什么都不能改变了!在等待出嫁的七天里,果果的态度十分反常。她一点儿也不忧愁痛苦,整天笑眉笑眼,乐乐呵呵的。这天,人鹰在街上碰到了厚生,当时厚生正蹲在门口的半截碌碡上抽旱烟。

“你过来。”人鹰招招手说。

“你过来。”厚生也招招手说。

很奇怪,整个村子,只有这个肢体不全的人敢蔑视人鹰。更奇怪的是,人鹰一见厚生,个儿立刻就矮了;厚生一见人鹰,个儿立刻就高了。

相持了好大一会儿,最后还是人鹰走了过去。

“啥事?”厚生从容地问。

“你算一算,”人鹰说了果果出嫁的日子后,说,“这是不是个好日子?”

“不好!阳风忌!撞黑煞,撞白煞?做生意折财,办婚事主凶!夺人之志,欺人之心,神鬼不容!”厚生咆哮似地说。

意外的是,这一连串很厉害的话,不但没有激怒人鹰,反而将他震慑住了。他全身猛然一阵颤抖,一句话也不说,蔫蔫地回家去了。

果然,出嫁的那天半夜就出事了。当丈夫抱着果果求欢时,果果忽然从怀里掏出一把精钢打的小刀子,在对方大腿根部捅了一个血窟窿。对方也毒打了果果,打折了她的左胳膊,还拔掉了她一绺头发。

等第二天天刚亮,婆家的人将她用门扇抬回娘家,往门口重重一丢,还丢下了一纸休书。

这是1947年,我出生的那一年发生的故事……

四

果果受了重伤,那条折了的胳膊,像用皮绳子挂在膀子上的木棍,来回晃荡着。痛苦使那张美丽的脸变得像白雪一样圣洁。她躺在未出嫁时属于她的那间屋子里。从早到晚,村里的婶婶姨姨姐姐们,川流不息地来到这间屋子看她。她们摸着她身上青紫的伤痕,一个个哭得像秋雨似的。但果果不哭,甚至也不呻吟一声。仿佛受伤的不是她,而是她们。

七伯这时在哪里呢?他蹲在他的铁匠炉边。他既不去请医生,也不去看妹妹一眼。因为妹妹又一次反抗了他的意志,而且被人家用休书休了,耻辱呵!他真想趴到祖先的坟上大哭一场。但他没有去哭。因为他不会流泪,只会流鲜红的血。

一整天,他的身边来来去去走动着许多看望妹妹的人,而他谁都不理,也不屑去理。他什么也不想看见。他叮叮当当打着铁,一声紧似一声,手臂使劲挥舞着铁锤,近乎于顽固地改变着那块铁的形状。从他身旁走过的人,一个个都很怕他,缩着脖子,蹑手蹑足地走,好像那把铁锤砸的不是铁,而是他们的脑瓜。

到了午饭时分,施厚生一踮一踮走进来了。他大概是从庄稼地里刚干完活回来的,满身都是泥土和汗水,他径直走进果果躺着的里屋,一句话也不说,把她扶起背在背上(奇怪的是,她一点儿也不反抗)。屋子里的其他人一下子哗然了,后来又默默地提心吊胆地看着他一步一步往外走。经过那个鬼门关似的铁匠炉时,人鹰提着铁锤忽地站了起来。大伙儿的心也跟着忽地提到了嗓子眼上。然而什么也没有发生,只是对峙的双方四道目光像同时伸出的刀锋一样,“嘎啦”碰撞了一下。

围观的人群立刻像胜利了似的,忽地涌出光线阴暗的屋子,到了大门外面。他们看见厚生背着果果,走呀,走呀,一直走到自己那孔寒伧的土窑里去了,又都惊讶地张大了嘴巴。

因为厚生未免胆子大过头了,竟敢把一个大闺女背到自己家里,难道人鹰是惹得起的吗?再者,难道不怕别人说闲话吗?

半下午,太阳刚刚斜下村口那棵老槐树顶的时候,有一辆地轱辘车儿从城门洞里吱呀吱呀推了进来。车上坐着东坡村那位有名的接骨匠张三。

人们又议论开了:白天就算这样,晚上怎么办?孤男寡女住在一起,总有些犯嫌吧?后来又猜测:厚生大概是有意于果果。但是,即就是这样,也该先去提亲呀,像这样不明不白住在一起,算什么呢?!“在议论中,有几个肢体健全,心里偷偷爱着果果的男子,竟愤愤然了:“人鹰这回怎么了?难道要甘心忍受施公的侮辱吗!”

但人鹰却安之若素。他整下午都呆在家里,叮叮当当地打着铁,那打铁声像诸葛先生在西城弹琴一样,一点儿也不慌乱,一点儿也不焦躁,甚至比平日更富于节奏感。

吃罢晚饭,天色已是黑沉沉的了。他一个人蹲在炕沿上,慢吞吞地抽了三袋烟,然后,跳下炕,在铡刀上卸下铡刃,扛在肩膀上往外走了。

临出门时,他勾上了鞋子。这是他一生中第二次勾上鞋子。

天空是蓝黑色的,空旷而高远。没有月亮,只有萤火似的星光,一切都看不清楚了,一切都成了一个影子。只有那颗启明星红得像流血似的。

人鹰大步流星,正要走下那孔黑幽幽的土窑去,忽听窑顶的草地上,有人懒洋洋地拉长声音说。

“老七,我在这儿。”

人鹰稍一愣,接着将铡刀从肩上取下来,提在手里,走了过去。

说话的人是厚生。他没有睡在窑里,而是一个人躺在被夜露浸得水淋淋的草地上,肚腹上只盖着一片破破烂烂的麻袋。他安安静静地盯着那个越来越近的庞大身躯,和那把硕大的、森森发光的铡刀,连动都没有动一下。甚至当人鹰已站在身边,高高举起铡刀的时候,他还是这么躺着。

铡刀没有急于落下来,而是凝固了似地停在头顶灰蓝色的夜空里。俩人都不说一句话。互相死死地望着。四只眼睛红得像四颗燧石一样,熠熠地冒着火焰,仿佛在竭力灼烧对方的灵魂。后来呢?这传说没有“后来”,因为另一种传说是:躺在草地上的厚生,根本不屑和人鹰对视,闭起眼皮,竟在那把大铡刀下睡着了,而且打起长长的鼾声。

据一位目睹者说,最后,那把铡刀没有落在厚生的脖子上,而是落在人鹰的肩膀上了。这位上陈村最伟大的人物,平生第一次像斗败了的公鸡,耷拉着脑袋,仿佛害羞似地跑回家去,关上了大门。

果果骨伤好利落后,厚生就送她回家了。人鹰有点过意不去,掏出一把钱当药费还给厚生,但厚生没有接,只说了句:“只要你把她当人看就成了!”

人鹰鼻子里哼了一声,把那把钱摔在了门外的地上,算是心债钱债两清了。后来,这些钱被一群小孩子捡了去。

据传,果果后来有一次央求哥哥说。天下的男人,她只看中厚生。他两次救了她。她要嫁给他报他的恩。

人鹰低下头想了好大一会儿,忽然抬起头,奇迹似地开口了:“成。”说完,脸上还出现了极罕见的笑容。不过,他又提出了三个条件。一是要厚生亲自登门求亲;二是要备足彩礼;三是要厚生做上门女婿,过门后,必须尊他为家长,凡事都要听他吩咐。

当天,人鹰又在街上碰见了厚生。本来,打过几次交道后,每见到“施公”,他总有一种失败感、被慑服感。但现在,他的头又高高昂了起来,觉得自己最终还是赢了对方。

但施厚生并没有去他家求亲,后来也没有。

有人说,厚生爱着果果,可是更爱他的自由。他不愿意当上门女婿受制于人鹰。

也有人说,厚生压根儿就不爱果果。他几次救她,仅仅只是出于善良的同情心,有人甚至还听见厚生说过这么一句话:“咱是鹁鸽,人家是鹰,鹁鸽和鹰不能卧在一个巢里。”

时间,就这么一年一年地过去了。

我十五岁上初中的时候,厚生已经三十七岁,而果果也是三十五岁的老闺女了。俩人仍然都是孤身,也仍然和过去一样,安安静静过着各自的日子。只不过厚生漂亮的脸庞上,已有了硬硬的髭须和细细的皱纹,那个美丽窈窕的果果,鬓上也过早生出了白发。

人鹰七伯呢?他也老了许多。生产队不让他打铁了,认为那是弃农经商。他现在也和其它社员一样,一天三晌拉着架子车干活了。只不过他个儿太高,像“巨人国”的居民,拉着架子车,就像拉着一辆小小的玩具车一样。

施厚生在土改时分得了两间瓦房,再也不住土窑了。那土窑里生满了几丈长的刺槐条子和杂草,住着许多在夜间啼叫的小生物。由于他有手脚残疾,一直被评为“六分劳”,干一些较轻的农活,生活过得清清苦苦,不过也没有什么过不去的困难。

村里和他同龄的男人既尊敬他又瞧不起他。因为他们都已娶妻养子,而施厚生却还是一个光棍。光棍死的时候,是不能装棺材的,也是不配堂而皇之埋在公墓里的。古老的风俗认为,一生没有娶过亲的人,不算是成人,只算是一个长不大的孩子。

有时候,我不免悲伤地想,他死的时候,大概要被用席子卷起来,胡乱埋在龙骨壕的瓦砾中吧?但他本人似乎并没有什么悲观的考虑。