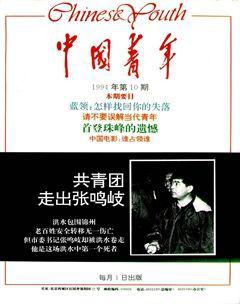

首登珠峰的遗憾

①世界最高峰——珠穆朗玛峰

②登山队正在攀登峭壁

③1975年登顶

距今34年前。

1960年5月25日凌晨,北京时间4点20分。中国一支刚刚成立5年的登山队,一举从珠穆朗玛的北坡攀上世界最高峰——珠穆朗玛峰,创造了人类历史上首次从北坡征服珠峰的奇迹。

这奇迹令每一个中国人骄傲、自豪。

然而这一奇迹,在世界登山史上却是一桩颇有争议的悬案。这除了当时国外某些人在观念上轻视中国人,不相信中国人之外,就中国登山队自身而言,确实也存在一些令人扼腕的遗憾——没有取得令人信服的登上顶峰的影片证据,再加上由于当时的历史局限所造成的一些因素,使得这一壮举多少蒙上了一些扑朔迷离的悲壮色彩。

首先,那次攀登是在极其保密的情况下开展的,不要说外国人,连中国老百姓也全都不知道。本来中国和苏联订有协议,准备共同攀登,但由于中苏关系恶化,中国就决定凭自己的力量去攀登。

第二,中国登山队是夜里登上顶峰的,而这违反了登山的一般常规。

第三,登山时的历史背景颇为复杂,带有极浓厚的政治色彩,如1958年的大跃进、西藏平叛、三年自然灾害、中苏关系破裂等,无不对这次登山发生影响。

第四,登山运动,特别是像第一次攀登珠峰这样险恶的登山活动,是一个国家的科技、经济高度发达的综合实力体现。老牌的英国登山队曾7次攀登,7次失败,而年轻的中华人民共和国以当年的实力,就能一举登上顶峰,实在是一件令人不可思议的奇迹。

第五,也是最最关键的一点,就是没有拍摄到登上顶峰的照片和影片。或换句话说,没有任何一张照片可以证明,中国登山运动员站在世界之巅——珠穆朗玛峰山顶,曾自豪地展开飘扬的五星红旗。

当时中国登山队持有的摄影机、照相机及胶片都是进口的。登山的所有辅助过程,也都被完整无误拍摄下来。彩色电影胶片,经34年后的今天重新放映出来,依然格外鲜艳、清晰,质量之好令专业摄影师也惊讶不已。但令人遗憾的,就是唯独没有登上顶峰这一珍贵镜头资料。

前不久,我们带着这些问题,分别采访了当时登上珠峰的三位队员王富洲、屈银华、贡布,及著名摄影师沈杰先生。

问:为什么要选择在1960年攀登珠穆朗玛峰?

沈杰:建国初期,寻找矿山、水利等资源是一件十分紧迫的任务。那时青年人意气风发,热血沸腾,哪里艰苦就到哪里。所以当1956年国家组建登山队、科学考察队时,青年们都积极踊跃参加。我曾作为摄影师在1958年随登山队和祁连山地质队到甘肃镜铁山勘探资源,并登上海拔5100米的道龙山顶峰;之后又同登山队员、科学工作者一起登上海拔6305米的祁连山主峰疏勒山;接着又登上海拔6350米的西藏念青唐古拉山;拍摄下大量珍贵的纪录影片。

本来国家体委订在1959年攀登珠峰,向国庆10周年献礼。各项准备工作已经有条不紊地展开。但从1958年开始,发生了西藏叛乱。在这种情况下,当时国家体委主任贺老总指示,所有准备登珠峰的人马,立即转赴新疆去攀登海拔7546米的号称“冰山之父”的慕士塔格峰。要以创造女子世界登山纪录来向国庆10周年献礼。这样我国登山史上也就出现了一个由8名青年妇女一同打破女子世界登山纪录的壮举。这样登珠峰就被安排在平息叛乱之后的1960年。

问:当时攀登珠峰的各项条件都成熟吗?

王富洲:1958年国家体委从高等院校、部队、工厂当中,选拔了一批队员,集中在北京香山进行训练。后来又进行了一些实地冰雪训练。如1959年进行的男女混合攀登新疆的慕士塔格峰活动。这个山是7546米。攀登它,一是要破女子登山世界纪录;再一个就是对队员进行登珠峰的选拔,并进行高山体能适应训练。

通过两年的选拔、训练,及其他物资的装备,中央认为条件已经具备,下决心攀登珠峰。我认为那时候准备得比较好。

问:你们是如何突击顶峰的?

王富洲:根据登山经验,攀登7000米以上的山峰,必须要经过几次“适应性”行军,通过逐步提高攀登高度,一是让登山队员取得对高山环境的适应能力;二是侦查探明前进的道路;三是逐层建立登山营地,将登山物资运输上去,为最后冲刺作准备。

中国登山队是在1960年3月19日进驻珠穆朗玛山下海拔5129米大本营的。3月25日开始第一次适应性行军;4月11日开始第二次行军,上升高度已经到达7300米。当时登山队决定在第三次适应性行军中争取一鼓作气登上顶峰。我被选上当了突击队员。我记得很清楚,那天在7500米那个大风口处,气候比较恶劣。我们是晚上到的,又经过搭帐篷、宿舍等,体能消耗很大。由于帐篷小,几个人挤在一起,晚上没休息好,第二天我负重较重,大约才走出100多米,我就眼睛发黑,一头栽在地上。当时刘连满、史占春看我晕倒,马上给我灌氧,我也很快就醒了。这样我就由突击队员改为运输队员,叫我负责整个二线的运输。当天我背着氧气瓶和其他物资登上8100米,就又返回来了。别人还在继续突击,大约登到8600米的地方,也是由于天气不好没有成功。这次冲顶代价很大,很多主力队员都被严重冻伤,体能也消耗到极点。

当时大家思想上有些混乱,在某些方面失去些信心。这时北京贺老总亲自打电话给我们前线总指挥韩复东同志,要求重新组织第四次突击顶峰,无论如何要登上去。再有一点,据得到的消息,在我们登山的同时,珠峰南坡有几支国外登山队也在攀登珠峰。为了给祖国争得荣誉,要求我们一定要登上顶峰。

最后突击顶峰的是一支比较庞大的队伍。在大本营就确定了15名突击队员。然而到了8500米的突击营地后,最后选择的突击队员是屈银华、贡布、刘连满和我。我们是从5月24日早晨9点出发开始突击顶峰的。第二台阶是从北坡登顶的最艰难的一段路线。过去外国登山队都是在这里失败的。我们在第三次适应性行军及突击顶峰时,也是在这没上去。这次重登第二台阶,我们4个人登了将近5个小时。特别是刘连满和屈银华,他们为征服第二台阶付出了巨大的代价。刘连满把手指插进冰缝中,连续4次,一寸一寸往上登,结果都从上边掉下来,体力消耗极大。后来实在没办法了,屈银华脱掉了登山靴和毛袜(登山靴上有锋利的钢钉)踩在刘连满的肩上。我们几个也一起努力,屈银华终于第一个登上了第二台阶。屈银华的脚、手因此受到严重冻伤。

屈银华:第二台阶那个地方,有30多米的一个峭壁,那个峭壁最后五六米是一个垂直上下的绝壁,像一堵高墙挡在攀登顶峰的唯一通道。我们当时没有资料,过去英国人登了几次也没上去,上面究竟是什么,啥样子,谁也不清楚。为了寻找攀登的办法,我们绞尽了脑汁,试了多次也未成功。在这道障碍面前整整花费了近六七个小时。后来,我们想到搭人梯的办法。我因为穿着带钢钉的登山靴,不能踩刘连满的肩膀,所以就脱了鞋,也脱了毛袜,光着脚。因为毛的东西在冰岩上很滑,像打了油一样。

当时有零下40多度吧,我脱了鞋后,脚很快就失去知觉。等我爬到顶上,再把鞋拉上来,已有一个多小时,在我脱鞋时,我就估计这双脚不行了。后来比较幸运,还是保住了,但脚趾全部切除了。那时我们有一个统一的想法:上不去不好回来,回来怎么向党交待?所以尽全力也得拼上去。

贡布:那次登珠峰,最困难的就是登“第二台阶”。下来以后我们建议,今后再登珠峰,必须要在“第二台阶”加个梯子才行。1975年再次登珠峰时,就在那里加了梯子。那个梯子现在还在。如果没那个梯子,恐怕很多人至今也还上不去。

问:在上了“第二台阶”的8700米处,你们开了个党小组会,内容是什么?

王富洲:上了第二台阶以后,刘连满因为体力的极度付出,两条腿已不能支撑身体。在这关键时刻减员,对我们这次突击是一个很大的损失。特别是连满同志在我们几个人里是个经验最丰富的老队员,也是我们的登山教练。他要留下来,无疑对我们最后冲刺造成更大困难;再就是他在8700米留下来,能不能活下去,我们也很担心。因为过去说在8000米以上是“死亡地带”,你就是坐着不动,都是一种消耗。他消耗这么大,又是一个人留下来,我们思想斗争很激烈,有些问题需要统一认识。在这种情况下我们开了党小组会,大家对这些问题进行了分析,最后决定把刘连满留下来,其他同志继续攀登。这个会进行了将近一个小时。因为这时大家缺氧,体能消耗比较大,说话思维都比较慢,动作也比较慢。最后刘连满也表示希望我们一定完成任务。我们把刘安排好后,就又继续往上登。

屈银华:8700党小组会,是根据当时情况召开的。刘连满身体不行了,走路像小孩子一样歪歪扭扭。第一是如何安置好他;第二,当时是下午7点多钟,天马上就要黑了,是继续登,还是第二天天亮了再登;第三是要把突击路线选好。我们开会分析的结果,带着刘连满一起登肯定不行,只能把他留下来。根据天气预报,25号有暴风雪,我们必需抢在这之前登上顶峰。另外在天黑之前我们也选定了突击顶峰的最后路线。

贡布:上了“第二台阶”又走了一段,刘连满就倒下了。他是我们4个人中技术最好,身体最棒的。他一倒,天又快黑了,这就到了紧急关头。在8700米停了,也没吃的,也没用的,怎么办?就召开了党小组会。我不是党员,但也不能上别处去,我也就参加了。当时决定将刘连满留下,找了一个不容易滑落,也不易被雪掩埋的岩石旁,给他穿上睡袋,我们继续上。不管天黑也好,天亮也好,反正就是上,不上是不行的。

问:最后顶登的路途只有300米左右,你们走了大约9个小时,在这段时间里,你们都想了些什么?

屈银华:最后300米走了9个小时,除了体力消耗特别大之外,也跟我们好几天没有吃的有关。当我们到达8500米的突击营地时,由于运输跟不上,我们就没吃的了,背的锅也被风吹掉了。只有贡布带了一块生的干羊肉,我带了一两多人参,就靠我一个装烟的铁盒烧点水熬那玩艺,喝点水,吃一点生羊肉。从上去到回来,大约四五天没有吃东西。当时好像把生命看得无所谓,想的就是怎么上去,上不去怎么回来呢?总感到不好回来,所以饿着肚子也得上。

王富洲:是的,那时有个口号,只能前进,不能后退,只能胜利,不能失败。贺老总说得更坚决了——“上不去,甭下来见我!”他的意思是说,一定要把顶峰拿下。所以登顶的时候,就没考虑什么问题,也不知考虑什么问题。甭说饿着没吃的,在登到8800米时连氧气都没有了。为了减轻负重,我们扔掉了氧气瓶,豁出去了。真正考虑安全,考虑怎么想办法活着回去报信,都是在登上顶峰以后,登上顶了,人也都死了,这算什么?再有就是下来时,对刘连满的安全也想得比较多,他是不是还活着?当我们下来时,发现刘连满在向我们招手,这给我们带来了很大力量,大家都非常激动,在无形中加快下山速度。

贡布:当时的心情,只要能上去,死也就那么回事。也不怎么怕了。我的感觉是这样,反正无所谓。问:你们是在25日凌晨4点20分登上顶峰的,那时顶峰是个什么样子?你们做了些什么?

王富洲:那天晚上月光很好。登山运动员都有这个常识,在月光下走,路线看得非常清楚。峰顶是一片白雪,有一个像鱼背一样的长山脊,宽度2米。我们把毛主席像和五星红旗放在上面并采集了一些石头标本,然后开始往下撤。

屈银华:在星光下,下面是茫茫的雪原。在顶上我们没呆多长时间。王富洲在一张纸上签了个名,因为山顶上都是雪,没地方放,我们把毛主席像又背下来,找了个有岩石缝隙的地方,把毛主席像、红旗,还有我们签名的那张纸条,裹在一起都放在那里。贡布:难说呀,时间很长,30多年了,记不很清楚了,人老了,没那么多精力。当年登珠峰的时候,最后这一段也不是完全记得清楚。在靠近顶峰的雪坡上,有一段岩石,这一段比较难走,还有一段雪线,上了雪线就比较清楚了。上面也没有啥东西,走一段,休息一段,反正就是走,一直走到了顶峰,我看再也没地方可走了,位置也就这么个位置了。到了顶峰,王富洲写了:中国登山队在某年某月某日登上珠穆朗玛峰顶峰。然后签了三个人的名,将纸条交给我,我装在一个手套里,并用国旗把毛主席像、手套等都包在一起。顶上是雪,没地方放,就往下撤到有岩石的地方,用冰镐刨出一些小石子,把这些东西盖在那里。我们还带着手枪,打了半天也不响。那时中国登山队有个习惯,登山时带着枪,在山顶上放两枪,表示胜利了。那时三更半夜也看不清楚,打枪也不响,大概等了40分钟还是20分钟,下半夜温度更低,就赶紧撤了。再不撤,就撤不来了。问:因缺乏登顶峰的影片、照片资料,外国人对登顶是否成功抱怀疑态度,你们如何看?屈银华:按常规讲,不应该晚上登顶峰。但因为根据天气预报,25号有暴风雪,我们必须抢在它之前登上顶峰。还有一个情况,登珠峰不是说什么时候登,就可以什么时候登的。登珠峰最好的黄金季节是春季4~5月份。错过这个时机,那就要等明年了。而我们这次登顶,是在5月24日、25日,这是登珠峰季节的最后一个好天气的周期,这次若登不上去,那么整个登山活动就要失败。所以我们别无选择,只有连夜突击顶峰。

我们登上顶峰是25日清晨4点多钟,天是黑的,我带着摄影机,但没法拍。25号我们下来和刘连满会合以后,早上10点多钟,暴风雪就来了。我们连夜登顶,原因就在这里。

当我们从顶峰下来,下到8700米刘连满休息的地方,我拍了两个镜头。当时云彩很好,在山下面很漂亮,我又转回镜头,拍了一下我们的脚印。那时脑子比较迟顿,焦点没调好,拍的镜头不清楚。外国人不承认的原因就在这,因为没有留下影片资料来。对中国的登山运动来讲,我们没取下资料这是事实。但外国人对中国的体育,本来就带有偏见,认为中国是“东亚病夫”体质太差。再有登山还反映了经济、科技方面的基础水平。外国人觉得中国人玩别的还可以,登山是不行的。主要还是我们没有把照片资料取下来。他们要说,就让他们说去吧。真正懂得登山的人,从我后来拍的照片也认为,再往上,困难就不太大了。主要困难都过去了,上面的坡度就好走了。有肯定的,也有否定的,说法不一吧。王富洲:我的一些老朋友们都是相信的,因为登山是一个集体项目,从登山运动员的道德观念上也都是相信的。在天快要黑的时候,我们已经接近顶峰,就剩几十米了,我们在这几十米的地方走了一夜。当时我们带了一个大的摄影机,新影的同志交给我们的。我们把它一直带上顶峰。那时天比较黑,感光不太好,没有拍,屈银华在8700米处雪坡上,拍了个镜头。当时脑子里其他问题想得都很少了,就是想怎样安全下去和刘连满会合。

少数人认为没上去,抱怀疑态度。我的看法是,有些人可能是好心的,有些人是对我们登山实力缺乏认识。当年,我们都比较年轻,才20多岁。对他们来讲,老牌的登山家几十年都登不上去,老是失败的路线,我们一次就登上去了。他们觉得不可能。但是有些老运动员讲,他们理解,在这条路线上,最困难的就是8700米的“第二台阶”,那地方登上去了,上边的路线就很好走了,危险也不很大。通过这些年的登山,世界上对我们在1960年登上珠峰更确信无疑了。

沈杰:我曾先后5次跟随登山队攀登名山大川,每次都拍下了完整的引起国内外轰动的纪录片。1960年登珠峰时,我正躺在医院里养冻伤,没能参加。而唯独就是在这一次,没有拍下完整的登顶峰的影片,不能不说是遗憾。这也成了我的一块心病。整整16年我也不死心,我发誓,我一定要拍到五星红旗插上珠峰,在世界之巅飘扬的镜头。

1975年,再次攀登珠峰的机会终于来了。我记得中国登山队出发之前,邓小平在北京首都体育馆接见我们时,郑重提出:不管南坡北坡,不管天气好坏,你们必须白天爬上去,必须把电影拍下来,照片拍下来。

这个愿望终于实现了。我作为编导、主摄影,在当时登山队党委书记王富洲的大力支持下,为8名优秀的登山运动员指导,传授在登上顶峰后,如何打开摄影机的开关。我把摄影机的光圈、速度、焦距都固定好,他们只要到时打开开关,对准顶峰的五星红旗就行。这次我们终于拍到了最完整,最完美的攀登珠峰的纪录片《再次登上珠穆朗玛峰》。当时,周总理在重病中三次观看了此片。而这部纪录片一公映,就在国内外引起巨大轰动。国内不说了,当年在法国戛纳电影节,这部片子创纪录地公开放映了一个月之久。人们称这是全世界拍得最完整的一部纪录影片。正因为有了这部影片资料,外国人对这次登珠峰心服口服,没话可说。

问:明年是登珠峰35周年,有什么打算想法吗?

王富洲:明年是中国从北坡登上珠峰35周年,我们想搞个活动,邀请一些人聚聚会;第二是想在珠峰搞一个纪念碑,以纪念那些为登珠峰而牺牲的人们……