面具下的真容:以何遮蔽 何以澄明

对于1737年间的意大利来说,歌剧早已从专享走向了民众,喜歌剧作为商业化的娱乐形式,如同威尼斯狂欢节那般为大众提供了私密且合法的放纵空间,彼时剧院的姿态就像今天的爵士吧。而对于2023年9月23日前往北京大华城市表演艺术中心的乐迷而言,观看海顿三幕喜歌剧《月亮的世界》的中國首演,同样只需推开一扇“没有阶梯”的门,便能从闹市踏足而入,轻松得就像在城市中任何一处的聚会场所。作为第二十五/二十六届北京国际音乐节上推出的歌剧作品,易立明导演无疑是要将这部源于意大利即兴喜剧的作品还原至曾经的亲密观演关系中。喜歌剧体裁加上小剧场,搭配年轻化的制作班底,这种人与音乐关系的回归并非只为适应“后疫情”时代的演出市场,更是对被强制压缩的生命力的近距离释放,并迫使一种透过面具看面容的澄明不断涌现出“自当如是,方近真实”的纯然本质。

关于“月亮”的故事

如果说一切艺术的创建本质是历史性的 ,那么“登月”的科幻主题为何会出现在18世纪喜歌剧《月亮的世界》的“骗婚记”里?其缘由可以从1610年天文学家伽利略的著作《星际信使》风靡欧洲开始说起。这场头脑风暴不仅让小小的望远镜聚焦月球,也激起了人们对自然科学的好奇与热情。一个世纪之后,在自然科学的影响下,启蒙运动走向了理性崇拜,也让“自由、民主、平等”成为了意大利启蒙主义剧作家哥尔多尼笔下脚本的价值底色,尽管其创作的喜歌剧《月亮的世界》的脚本里,角色配置和剧情框架依然保持了传统即兴喜剧的基本特征:行当化的角色类型“主人—恋人—仆人”、固定的情节流程“年轻恋人受专制长者阻挠,多舛婚运亏得机智仆人相助,终成良缘”。但哥尔多尼用脑洞大开的构思将传统改头换面,还原了在权利和财富支配下的人性缩影,将一个替代性社会投射到望远镜后的世界,以一场前所未有的“星际骗局”来窥视镜后的“尘世间”。冒充天文学家的年轻人埃克利蒂科利用了老商人波纳费德对天文学的狂热,成功地用一份与现实完全相反的“量身定制”计策请君入瓮。而虚假望远镜后正合心意的幻象却让波纳费德迫不及待地奔向月球,于是仅凭一剂迷药的作用,就晃晃悠悠地完成了“星际穿越”。而这一切都不过是埃克利蒂科为顺利娶到波纳费德的女儿克拉丽洁而设下的局,接下来就是“骗婚者联盟”组队骗婚的全过程:爱慕小女儿富拉蜜妮娅的骑士埃乃斯托,以及暗恋女仆李瑟塔的仆人杰科皆同意与之合作,为“月亮世界”重建社会秩序,月亮世界不以地球世界的标准来划分公民阶层,原本主导婚姻选择的“利益”二字也就不再是唯一标准,重置的人类关系为三位年轻人换来了追求爱情的平等机会,情人们得偿所愿,“骗局”终促成皆大欢喜的婚礼。

这里的“登月”行动已然成了对异质化社会结构的一次大胆设想,虚拟世界成为启蒙思想合理的转化场,平等自由的价值观通过对亲情、爱情中人性的提炼,为不同人物的塑造奠定了基调。波纳费德作为被愚弄的父亲形象,引人发笑的“缺点”与其说是“蠢”,不如说是一种“不合社会性”的天性对社会性突围的“天真”,只有这样的人才会轻易掉进幻象。他在登月时说出:“这邪恶的世界,我将永远把你抛在身后。我已身为月亮世界的公民。”这般痴人梦语若只是因为傻,就未免过于低智了。那么骗子们就“不道德”吗?冒充文学家的埃克利蒂科点破了“有多少人自己观察别人的作为,而自己却一无所知”、仆人杰科说穿了“人人都在伪装,真相被蒙上虚伪的颜色”的箴言。这里看待骗子的立场是中立的,非批判的态度来源于一切伪装的本质是为嘲弄更大的伪装,骗子们为揭开完美社会秩序下的遮羞布,做了真正的布道者。还有女性角色终于褪去了恋爱脑的人设,独立的婚姻态度不亚于21世纪。克拉丽洁希望“丈夫们同我们一样热爱自由,专注于自己的事”,而即便是乖顺的富拉蜜妮娅也认为“结婚总是委曲求全,除非嫁给思想前卫的丈夫”,而看似顺从的李瑟塔对于原则却是有自己的坚持,“我很少说‘不,我说‘ 是 就一定是‘ 是 …… 诚实总能救人”。可见在时代的冲击下,哥尔多尼用“悲喜融合”的美学趋势打破了一贯“重悲轻喜”的戏剧审美传统 ,力图将更理性的、现实的、对社会有教化作用的人物旁白,替代演员无固定台词的“一味逗乐”,可看性被大大增加。不置可否,喜歌剧《月亮的世界》带着启蒙运动的历史性冲力进入了18世纪,这绝非当年观众所认定的闹剧 ,恰恰相反而是民智的开启。1777年,作曲家海顿为故事重新创作音乐部分,对哥尔多尼革命思想的再次注解是试图用音乐支持喜剧“视觉场面”的同时,也还给喜歌剧为时代写实的真容。

关于“月亮”的音乐

从1770年代开始,受意大利喜歌剧的影响,强调戏剧性成为音乐风格的中心 。对于完全熟悉意大利喜歌剧传统且本就喜欢在音乐中开玩笑的海顿来说,冥冥之中他的一切都与喜歌剧的秉性相符合。

喜歌剧《月亮的世界》中所有月亮场景的画面,海顿总使用降E大调来打造质感。每一次人们对月亮的憧憬,都在亲密对话中拥有直抵人心的暖色光晕。如开场男声合唱《明媚的月亮》和第一幕终曲的“登月”场景。序曲中的C大调则代表着理智与纯真,旨在为戏剧转折提供情感对立的前提。诙谐而轻盈的旋律在后半拍上猝不及防地撞入了低八度的音域,连续的重音推动着落差效应一直涌入一次次的动机循环中,如此重复叠加四次,最后被不谐和音吞噬在自由延长的“无穷动”中。这是海顿在召唤其典型的戏剧化休止去聚合理智与欲望、现实与幻象的纠缠,然后最终为迸发而出的戏剧冲突让位。而在海顿独创的终曲合唱里,D大调的所有活力被vivace(欢快、活泼,富有朝气)的速度强力激活,崭新的时代已到来“让我们共同享受,让我们结莫逆之交,让我们行仁爱之事”,这里有着“贝九”里《欢乐颂》的强烈即视感,不谋而合的艺术企图似乎将乌托邦式的狂欢都放置在了D大调上赞颂,铂金似的色彩感让结局闪耀着真理夺目的辉煌。

情节中人物的各种动态展现都通过音乐惟妙惟肖地呈现出来。第一幕的“设局”场景中反复穿插于宣叙调的主题是来自音乐对滑稽人物一系列动作场面的描写:行板的速度对应人物体态的设想,记号pp下弱起的附点一笔就启动了人物兴奋的步伐,一组十六分音符在装饰音精准而戏剧性十足的模拟中,再现了由望远镜后面世界所引发的好奇与兴奋,“手舞足蹈”的是波纳费德活跃的动态,最后从宣叙调部分一处presto(急板)的“速度惊悚”里,蹦出的后置重音落到了半音的阶梯式下行,波纳费德的笑声有了由远至近的视觉场效,身体的愉悦感即刻就体现在音响的游戏性中。在看“登月”场景里,一连串三十二分音符的上下波动连同节奏的不规律运动制造出人物在迷药作用下的昏眩感和身体的悬空感,弦乐织出的氛围网完全匹配了这段经典“登月”场面的漫画式喜剧特效。

海顿擅长以调性色彩营造故事氛围,利用和声与节奏的联动为戏剧化动作的音响体现和角色情绪的模拟提供音乐的平行物。让动作的展开与音乐形式的建构保持同步和平行,音乐情感就不再是静止的,而是戏剧情节的发生。从音乐情感戏剧化到动作戏剧化的转变中,音乐动作化的清晰度使喜歌剧的戏剧性得以实现,人物不用困在扮丑的肢体碎片里,支撑滑稽人物形象的语词、情愫和动作都拥有了对应的音乐效果。由音乐为喜歌剧澄明其滑稽性,戏剧化的情节才有了哥尔多尼所期望的严肃空间。

再现与实现

再现与实现之间存在着“像”与“是”的差异性。如果说基本特征的再现可以体现为一种“像”,但未必就是“是”,因此“是”就不能仅通过“像”来实现。实现比再现多了一个探讨层面,那就是如何实现创作者的艺术企图。

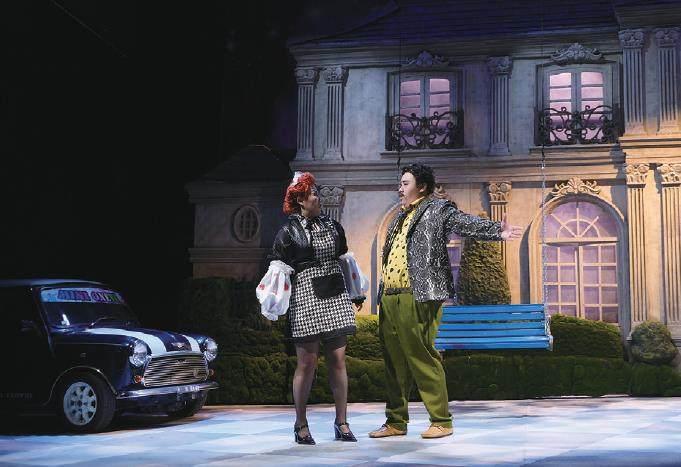

从喜歌剧《月亮的世界》中服化道的设计来看,易立明导演及团队对人物塑造的支撑是既考虑了喜剧效果,也有根据脚本对人物进行深层次定位的构思。作为对比人物的姐妹花,架在两人面容上的眼镜代表着父权下的管束感,“乖乖女”是她们对外的统一面具,但眼镜下的卷发却彰显着姐姐克拉丽洁的自由,而妹妹富拉蜜妮亚一头乖顺的直发却也是大胆的橘色,这都与人物深层个性相对应。再看埃科利蒂科与埃乃斯托的服饰,尽管色彩与质地的选择都尽显极致,但浮夸对于虚伪来说才有令人信服的吸引力。以及杰柯牛仔外套上的娃娃装饰、李瑟塔围裙上的红心和波纳费德明黄色衬衣,表面上似乎都是喜剧风味的逗趣,但细节处皆烙印哥尔多尼台词里的人物底色——自然本性的“真”。在场景道具的运用上一方面充分体现了滑稽“把戏”对喜剧的补充效果,另一方面也具有配合音乐动作的功能性。第一幕让波纳费德驾驶着一款真的复古款迷你汽车出场,道具不但立刻强化了其笨拙的滑稽形象,甚至连固执、吝啬的小细节也尽可窥见。以及第二幕月宫前,作为国王登场的杰科是骑着一匹真马进入舞台的,惊喜的视觉刺激被情节的真实化放大了程度,感官上不但可笑,也刚好营造了情节所需的仪式感。而仅用秋千就完成了“登月”飘荡的视觉效果,可谓是实现了戏剧效果的经济性,当喝完迷药的波纳费德一屁股坐上秋千时,音乐也摇摇晃晃地出现,秋千在舞台上一点点升起,和声似乎也随之悬空起来,整个“登月”过程在道具与音乐的互动下竟然被“完美”地实现了,“秋千”绝对是神来之笔。可见易立明导演是在十分有分寸感地实现着哥尔多尼与海顿在喜歌剧上的艺术企图。

再论及表演者对人物性格的塑造,程式化的表演在一定程度上似乎是不可回避的喜歌剧属性,这源于固定的喜剧母题、角色程式化的行为逻辑以及流程化的情节。对于如何突破程式化的表演,《月亮的世界》在人物塑造的层次感上仍需进一步建立结构性思维。表演上看似最容易出彩的滑稽形象和最不容易发挥的严肃角色,反而成了最容易掉入陷阱的两类。例如,出演典型滑稽角色波纳费德的男低音杨熠有着出色的喜剧男低音音色,形象上的适配度也很高,但面对大量宣叙调以及多处戏剧化情节时的处理是单薄的。就其在咏叹调中的演唱和表演的来看,表演者的专业能力毋庸置疑,可在洋洋洒洒的意大利语对白下,幽默的演绎仅凭“流利”就略显粗糙了。再如,“登月”场景中对幻觉的呈现,音色与肢体如何同时配合动作化的音乐来呈现视觉张力,利用丰富的音色变换来捕捉人物的微表情,显然乐谱上是没有任何注释的。听觉与视觉的再现需要将音乐内容的模糊性尽可能具化,而不是用肢体表演来弥补声音表情的缺失。就人物行动逻辑的考虑而言,一个自私且愚蠢的波纳费德最终却原谅了所有的欺骗,这意味着他的神经质里并非毫无道理,肉眼可见的傻其实是天真,角色的实现是有挑战的,不仅是对演唱,甚至是对表演提出的双重考验。可除了随处可见的一个被愚弄者的喜剧性肢体以外,始终未见表演者的更多理解。类似的问题还出现在角色埃科利蒂科的扮演者男高音林俊良身上,就谱面而言,角色所设定的音域确实没有发挥其男高音的优势,为此表演者加入了多处华彩,尽管的确为声音解绑后咏叹调添色不少,但却并非出于戏剧的释放,声音的夺耳只是出自炫技的原点。

相较之下,尽管严肃人物富拉蜜妮亚和埃乃斯托的音乐风格因源自严肃歌剧的咏叹调 ,其抒情性的特质总是会降低角色在喜歌剧场景中的存在感,但两位表演者却成功突围。假声男高音刘珅和花腔女高音邱芷芊充分运用了其华丽声线的流畅度,在咏叹调华彩中精准地释放着音乐内人物情感的“原子力”,每一次戏剧化的处理都推至声音中最后一丝的呼吸表情里,而在看似完全自由的宣叙调里,人物情绪起伏的逻辑都体现在断句的严谨与不同休止前后语气变化的设计里,没有过多戏剧性动作的人物却被投射出了丰富的微表情。

正如歌剧导演莫雷蒂所说:“我没有任何一个想法不是来自音乐。”如果一位歌剧表演者没有足够的艺术企图,让角色性格的精准塑造与古典风格中音乐戏剧张力的规范再现保持高度的一致性,以及具有支撑这种企图的能力,那么“作曲家音响器官”的评价就并不刻薄。自演员选择将哥尔多尼所打破的面具再次戴回去的那一刻起,其角色的唯一性对于观众来说就消失了,而对于作品的归宿而言,被迫贬值的喜剧性就滞留在娱乐性与可笑性之間,人物的性格冲突只能沦为滑稽的动作和低智的对话,逗人发笑的残余价值显得更为凄惨。最后,喜剧性被喜剧嘲弄,因此从某种层面上来说,剧作家、作曲家、导演、演员都应该比普通人更接近戏剧中的人性才能实现艺术的企图,完成从再现到实现的过程。

遮蔽与澄明

指挥家哈农库特在2009年重排喜歌剧《月亮的世界》时曾说:“海顿比其他作曲家更需要完全的理解,但人类的交流实际上却总是来自误解。”因为“荒诞”的故事,时代误解了哥尔多尼,海顿在音乐中为其澄明。从再现到实现的艺术企图,为喜歌剧创作本质的澄明我们做到了吗?喜歌剧是现实面容上的面具,尽管它们都有绿色的脸。绿色代表着一种异化状态下的荒诞,是现实与喜剧的共色。只是作为面具,绿色是喜剧为幻想绘画的游戏;但于现实而言,“绿色”却是真容。为它戴上滑稽的表情,在一场哄堂大笑中,好让大家全然地去拥抱人类所有的缺陷和弱点,这就是卡西尔所说的价值:“当披负的物质重压被轻蔑地融化时,笑就意味着解放 。”①可不笑,并不意味着更批判,而是饱含艺术最高程度的本能——同情。因为每一处看似荒诞的创作后面,都有一双透过面具直视面容的眼睛。

吴姗 湖南师范大学音乐学院讲师

(责任编辑 荣英涛)