从广州到欧洲

引言

“外销画”是1949 年以后美术史学家开始使用的名词。事实上,欧洲各国东印度公司在他们开展贸易的地方均有购买一些富有当地特色的图画,不以中国为限。本文中的外销画特指中国近代中西商业文化交流背景下产生的美术史现象,指由中国画师根据外国顾客的要求,使用中国题材,结合西方绘画技巧绘制而成的画作,销售对象为广州本地西方人和西方顾客。

清代是中国古典戏曲发展的鼎盛时期, 戏曲传播是世俗社会生活中不可缺少的一部分。特别是在广东地区,来华西人通过官方、商业、民间等渠道接触了戏曲,并通过绘画、日记、游记等方式留下了记录。在世界各地博物馆的馆藏画中,存有不少戏曲題材外销画。作为记录中国社会现实的载体,外销品上出现的这些中国戏曲的内容,一定程度反映了19 世纪广东地区中国戏曲文化对外传播的繁荣。

一、戏曲外销画的主要特点

现存的戏曲外销画题材多样,有的根据上演戏曲的舞台表演临摹创作而成;有的根据戏曲故事内容想象创作而成,故事内容包括民间传说、历史故事和演绎传奇中的武打、行军征战场面;有的则是戏曲人物肖像画。广州市博物馆、广州十三行博物馆、番禺宝墨园,英国维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria+and+Albert+Museum)、大英图书馆(The+British+Library),法国拉罗舍尔奥比尼- 伯诺博物馆(Collection+ of+ Musee+ DOrbigny-Bernon,La+Rochelle),俄罗斯圣彼得堡人类学与博物馆学民族学博物馆(Peter+of+the+Great+Museum+of+Anthropology+ and+Ethnography)等博物馆都藏有戏曲外销画。如大英图书馆藏有戏曲外销画一套共36 幅,绘画风格属工笔类, 均为临摹戏曲舞台表演场面,时间为1800—1805 年, 每幅画下方均用中文标注了剧目名称。大英博物馆藏有一套10 幅墨水线描戏曲外销画,其中7 幅内容与大英图书馆馆藏基本相同。广州市博物馆馆藏的水彩通草外销画中也有不少戏曲内容,包括杂技表演、穆桂英作战图等戏曲表演图像。

这些外销画的艺术创作呈现出明显的程式化特征,这是因为其生产过程中有严格分工,以流水线的方式批量绘制画册。因此,外销水彩画和水粉画大多被合订成册或者集装成盒,许多水彩画和水粉画以12 幅为一组(一套)出售。

现存的大部分戏曲外销画在构图和布景方面具有相似性,画面以大面积空白为背景,只有简单的舞台道具如桌椅,人物分布在画面前景,呈单人或多人的组合,人物服饰、装扮与舞台等均十分写实,画中人物多表现对话或动作的瞬间,多通过如高举双手、跪坐在地等中国戏曲程式表示震惊和恐慌等情感。

在众多戏曲外销画中, 战争和武打内容占了绝大部分, 这可能和当时武戏的繁荣有关。清咸丰到宣统的六十年间,戏曲艺术越来越向“靠把”和“短打”的武打戏发展。京都戏班率先排练武打新戏,也使得各地戏班纷纷效仿。

在众多来华西人的游记和回忆录中, 均提到观看中国戏曲时锣鼓喧天的场面。美国传教士杜立特就曾表达外国人不习惯中国戏曲的伴奏, 称其伴奏以锣鼓为主,实在不能算音乐。从表演形式上看,武戏场面热烈, 是接待宾客活跃气氛的一种选择;从表演内容上看,武戏台词少,装扮夸张,再加上刀枪等道具的使用, 对于大多不通中文的西方人而言相对容易理解。

广州市博物馆和圣彼得堡人类学民族学博物馆馆藏的两幅戏曲外销画呈现出高度的相似性, 如均描绘了五个人物: 一组骑马高举旗帜, 一组反身手持武器反击, 中间一人半跪在地上。骑马者均双手脱缰,右手高举武器或扇子朝上,左手持矛向下。两幅图中都有一个一手持盾, 一手持刀蹲下的人物,两者姿势与服饰几乎如出一辙, 唯一的区别是前图下蹲者脚着软跷,暗示了人物的女性身份。

本地画家在描绘戏曲图像时使用传统戏曲程式, 可以看作是传统审美观念和表达方式的延续。中国戏画是重要的艺术品类, 外销画属于其中的一个品类, 在绘画中不可避免体现了戏画的特点。此外, 戏曲外销画的产生主要是为了满足海外市场的需求, 在构图中使用固定的戏曲程式, 有助于外国观众的理解和接受。

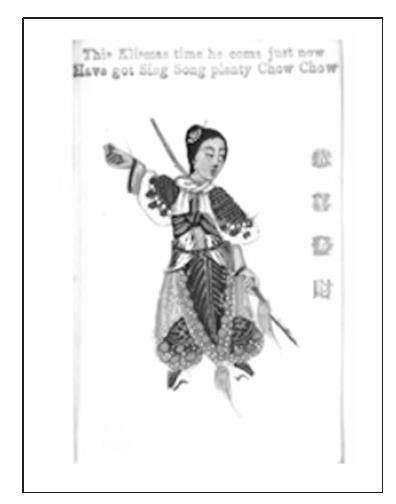

广州市博物馆藏有一幅通草水彩外销画圣诞卡片,绘有一位身着戏曲服饰的女子,卡片右侧印有“恭喜发财” 四个汉字, 上方印有一句“广州英语”———“This% Klimas% time% he% come% just% now%/%Have% got%sing% song%plenty8Chow%Chow”, 意为庆贺圣诞快乐。广州英语一般为中国居民和西方人沟通所用,这张卡片可能是广州居民送给西方人的礼物,也有可能作为商品出售给西方人。清代访华西人的游记、回忆录以及戏曲发展史等文献都曾提到,在乾隆的禁乐制度下,女性被禁止上台演出。如法国人约瑟夫·布列东(Joseph%Breton,1777—1852)在其整理出版的《中国服饰与艺术》一书中便提到,中国戏曲中的女性角色通常由男性扮演。19 世纪在广东的汉学家戴维斯也曾提到中国女艺人无法登台演出的事实。由此可以推测,该外销画上所画的女性人物可能是男扮女装。这也说明,广州戏曲文化已经成为访华西人生活的一部分,广州本地居民和西方访华者在19 世纪也因此拥有了共同的戏曲观赏体验。

戏曲外销画内容丰富,且颜色艳丽,线条清晰,融合中国传统画法与西洋绘画技巧来表现戏曲人物的形象。作为诞生于特定时代的艺术品,它反映了清代中国戏曲文化在广东地区及海外的传播与融合。

二、戏曲题材产生需求的现实原因

外销画中戏曲题材的丰富与写实, 得益于来华西人途经或生活在广州口岸时与戏曲的密切联系。其中, 访华西方画师与外商是戏曲外销画产生的重要参与者。本地外销画画师接触到西方画家的戏曲题材绘画以及外商与戏曲的频繁接触, 都促使了戏曲外销画需求的产生。

(一)访华西方画师的影响

18 世纪中后期到19 世纪,许多旅华的外国使团、传教士、艺术家、业余画家等都曾到过广东并创作过中国戏曲相关题材的绘画,无论是在内容还是技法上都对外销画有重要的影响。

英国画家乔治·钱纳利(George) Chinnery,1774—1852)是19 世纪在广东地区影响最大的西方画家之一,在华期间,他教授了多位中国外销画画师。1793 年, 英国画家威廉·亚历山大(William)Alexander)随马戛尔尼使团访华,并用画笔记录了行程期间的所见所闻。回国后他将作品出版,引起了英国民众对中国的极大兴趣,其中就有一幅男扮女装的清代戏曲演员画像。英国新系列(New)Series)《远东》杂志曾于1876 年9 月刊登了广州剧院三位演员身着演出服饰的照片,并说明这张照片是为了向西方读者介绍清朝戏曲。

在1857 年7 月18 日的伦敦画报上,刊登有一幅两名西方画家在中国田间作画的素描作品, 旁边是围观作画的中国民众。可见,当时有不少中国民众都接触过西方画家的绘画。而模仿西方画家的绘画技巧和风格是中国外销画画家学习西洋绘画的一条重要途径。除了广州本地戏曲的影响以外,外销画画家身居十三行商区附近, 与外国商人和游客密切接触,使得他们得以接触油画技巧和绘画风格。可以推测, 广州外销画画师在接触过西方画师绘制的戏曲图像后,便尝试将其特点纳入外销画的绘制中。

然而,从现存的戏曲外销画来看,中国画师由于对本土戏曲更为熟悉,所作的画作比西方画师绘制的中国戏曲图像更为写实。另一方面,戏曲外销画在保留了传统绘画创作方式的同时,也采用了西方的透视技法和明暗技法。其对西方绘画技巧的应用, 在于中国画师对西方戏曲绘画的观察和模仿,也出于对西方审美风格的借鉴和迎合,使得戏曲外销画区别于戏曲年畫等传统戏画。

(二)访华西方商人的需求

行商是在华外商接触最密切的中国人群体。

行商财力雄厚,许多行商在家中设有家班,观看戏曲演出更是他们应酬交际的重要手段, 也是宴请西方商人的常见娱乐活动。行商浩官和潘启官都在海南岛有家宅,西方人常被宴请至此,参观花园和豪宅。

十三行行商组织的戏班洋行帮, 更是作为本地班在外江梨园会馆上会。洋行帮为十三行行商组织的戏班,广州外江梨园会馆为广东省戏班的行会组织,具有行业垄断性质,外江班是当时广州梨园的霸主,而本地班只准许在乡村演出。洋行班属于本地班, 却能够在外江梨园会馆上会,可见实力之强。这也足以反映服务于行商和西方商人的洋行班的兴盛以及西方商人和中国戏曲的频繁接触。

清代演剧繁荣,接待外国使臣等重大国事、皇家日常娱乐均会演戏。根据清朝的朝贡制度,外国使团进京途中,各地官员都要设宴款待,其中一项重要内容就是演戏娱宾。这项内容也被记录在众多访华西人的游记中。荷兰旅行家约翰·霍尼夫(Johan)Nieuhof)曾随荷兰贸易使团出使中国,从广州入京。在其为荷兰东印度公司董事会撰写的内部报告《荷使初访中国记》中就曾提到,荷兰使臣曾按照中国习俗,赏赐银子给宴会上表演的戏旦。外国使臣和商人在广州停留期间频繁接触戏曲,戏曲成为外交礼节、商业礼节, 是停留广州的西方人生活的一部分。在定制和采购外销画时,戏曲外销画便理所当然成为重要的题材之一。大英图书馆现存的36 幅戏曲外销画,便是广州行商在1805 年接受英国东印度公司要求专门定制的。

广州地区戏曲繁荣,为来华西方人提供了丰富的日常消遣。繁荣的戏曲生活为西方画师和外销画画师提供了绘画主题, 戏曲成为访华西方人在广州生活的一部分, 其图像也成为其消费商品的元素之一。

三、欧洲“中国热”:戏曲题材外销画产生的深层原因

戏曲成为外销画题材之一,和欧洲“中国热”也不无关联。“中国风”(chinoiserie)是13 至19 世纪欧洲各国在装饰艺术、绘画、室内设计、园林和建筑等方面受中国影响产生的文化现象。

16 世纪, 来华的基督教传教士最早接触了中国戏曲,并留下了文字评论。西方国家开始对中国戏曲有了初步了解。英国剧作家埃尔卡纳·赛特尔(Elkannah)Settle,1648—1724)将明朝灭亡、清军入主中原的历史变成剧作《鞑靼之征服》(TheConquest of China by Tartars),并于1675 年5 月28日在伦敦出版。这说明在马嘎尔尼出使中国前,欧洲人对崇祯皇帝故事已有了解, 对中国戏剧并不陌生。

到了18 世纪, 启蒙思想家开始关注中国的儒家倡导的仁义品质,以此作为观照西方社会改革与进步的思想工具。中国戏曲的主题多传达“忠、礼、智、信”等传统价值观,其内涵恰好匹配了西方人对中国价值观的期待。在西方流行的剧作也多以家国情怀为背景,突出戏曲人物的爱国情怀。天主教耶稣会传教士马若瑟(Premare,Joseph)Henri)Marie)de,1666—1735)翻译了《赵氏孤儿》。1755 年,伏尔泰根据《赵氏孤儿》编写的《中国孤儿》(Orphhelin deLa Chine)在巴黎上演。

中国戏曲在欧洲的流行,属于“中国热”潮流对西方影响的一个部分。中国戏曲在传教士的传播下进入欧洲,被改编、翻译、上演,渐渐在欧洲民众中产生影响,最终反映在器物的图像上。戏曲作为外销画的一个重要题材大量出口到欧洲, 便是在此背景下发生的。

汉学家认为,对中国戏曲小说的研究有助于了解中国的社会和民众,这种想法推动了中国戏曲研究的发展。曾长期生活在广州的英国人戴维斯(JohnF,Davis,1975—1890)便翻译多部中国戏曲作品如《好逑传》《老生儿》等,旨在向英国介绍中国的政治和文化。英国东印度公司广州商馆作为当时汉学研究的中心之一,为摆脱中国通事的控制,在广州建立图书馆,培训员工,并开始进行中国研究。其图书馆中便收录有大量的中国戏曲作品。

中国戏曲在欧洲逐渐被认知和了解,戏曲图像也开始出现在欧洲的器物上。其实,在中国风艺术品中采用戏曲主题,戏曲外销画并非首例。佛罗伦萨皮蒂宫银器博物馆馆藏有一把中法工艺相融合的16 世纪鹦鹉螺鎏银壶,壶上雕刻的故事场景就取材于中国戏曲《西厢记》, 这件器皿的制作地据推测为广州。

19 世纪,欧洲对东方表现出巨大的热情,东方器物亦受到推崇。1832 年,“皇家亚洲研究会”(Royal)Asiatic)Society)成立,其目的之一便是推进亚洲当地社会改良的同时,促进家乡知识和艺术的发展。美国商人内森·邓恩(Nathan)Dunn)于1818 年到广州经商,在此居住了12 年,离开广州后带走了许多中国乐器、戏服和道具。返美后,他在费城举办的“万唐人物”展的第五个展柜有“身着华丽戏服的悲剧演员”“两个小演员扮演女角”的彩塑,还有戏装、道具、仪仗伞和帐幔,以便观众更好地了解这一娱乐形式在中国社会的重要性。在他的《万唐人物———费城中国万物展目录说明册》中,详尽描述了中国民众对戏曲的喜爱、戏曲的表演场所、演员的社会地位、剧目的选择等内容。广州戏曲演员也曾远赴海外表演,1867 年,广州的戏曲演员便身着华丽的戏曲服饰,在巴黎博览会举办期间登台演剧。

结语

戏曲外销画的诞生与广州戏曲文化发达,来华西方人和戏曲的密切联系有关。此外,在华西方画师创作的相同题材的绘画作品,也给广州画师和西方顾客带来了创作灵感和购买欲。而戏曲外销画流行的更深层原因在于,18 世纪欧洲“中国热”的影响下,西方人对东方元素的喜爱,特别是19 世纪的汉学研究进一步让戏曲和外销画进入西方的视野。

[本文为广东高校省级重点平台和重大科研项目认定项目,青年创新人才类项目“清代戏曲题材外销画与广州口岸戏曲文化传播关系研究”(2021WQNCX029)阶段性成果]

李灵漫星海音乐学院音乐博物馆实习研究员

(责任编辑荣英涛)

蒋国基祖孙三代音乐会深情纪念“江南笛王”

[本刊讯], 今年是浙派笛乐宗师、“江南笛王” 赵松庭先生诞辰100 周年。为纪念这位笛子艺术的一代宗师,4 月7日晚, 竹笛名家蒋国基携手青年演奏家汪悦洲、新生代青年演奏家郑迪共同呈现的“纪念笛艺大师赵松庭诞辰100 周年暨蒋国基祖孙三代笛子音乐会” 在杭州剧院上演。

这是一台以“传承” 为内核的音乐会。蒋国基从20 世纪70 年代起就受教于赵松庭先生,多年来,他一直谨遵恩师的教诲,立足江南,博采众长,逐渐形成了自己独特的江南水乡风格,被誉为“不可多得的神笛”。汪悦洲是蒋国基的侄子,郑迪是蒋国基的外孙女,他们都在蒋国基的教导下, 走上传承中国笛艺的道路。音乐会中,三人以“祖孙三代”这种独特形式,演出了《水乡船歌》(蒋国基曲)、《二凡》(赵松庭改編)、雁飞篪独奏《吹篪怀古》(蒋国基曲)、《新柳水令》(于京君曲)等作品,向观众展示了融于血液中的笛艺传承之美,以此纪念赵松庭先生,致敬中国传统音乐文化。

不同于以往“一根竹笛吹全场”的音乐会, 此次演出中的所有曲目都与交响乐创新编排, 其中有部分曲目为交响乐版首演。作为协奏的浙江交响乐团,由指挥家张列执棒, 也为当晚的音乐会奉献了精彩的演绎。