开放包容 革故鼎新

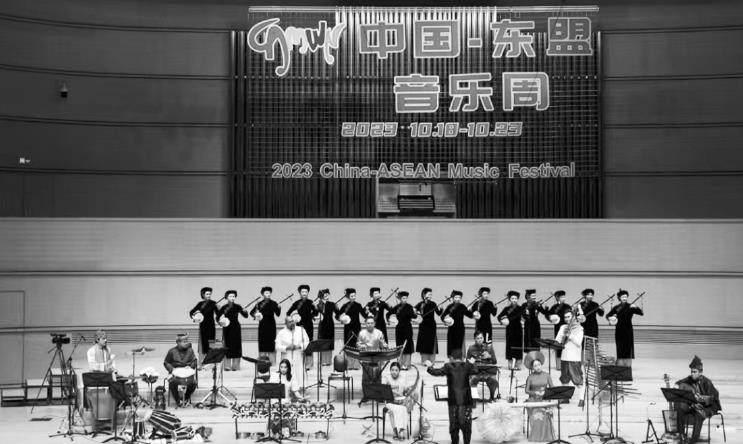

由广西艺术学院主办的第十二届中国- 东盟音乐周于2023 年10 月18 日至23 日在南宁成功举办。本次活动邀请了14 个中外演出团队,五百余位音乐家参演活动,共推出14 场精品音乐会。学术活动包含中国- 东盟十国乐团乐器捐赠仪式暨工作坊、越南音乐专题学术论坛、5 场学术讲座以及一场音乐论文评比, 为中外音乐家们搭建了高层次、多维度的学术交流平台。

一、互鉴共享:构建当代音乐展演的开放平台

中国- 东盟音乐周自创办以来,始终坚持“传统与现代的结合、民族与世界的融通”开放式理念。2023 年是“一带一路”倡议提出十周年,音乐周在推出的14 场精品音乐会中, 邀请菲律宾大学交响乐团、中国- 东盟十国乐团、越南国家音乐学院民乐团、广西艺术学院交响乐团、广西艺术学院民族乐团、广西艺术学院合唱团共演出了3 场大型交响乐作品音乐会、1 场东盟民族器乐作品音乐会和2 场充满地域风格的大型民族管弦乐作品音乐会。同时,上海音乐学院“和风韶华”古筝乐团、莫斯科现代乐团、武汉音乐学院三重奏、泰国塔塞室内乐团、日本KCAC 三重奏室内乐团、中国香港“炉峰雅集”民乐三重奏室内乐团、法国和俄罗斯钢琴家,共演出了8 场室内乐音乐会。这14 场音乐会汇聚了90位作曲家的当代佳作,展现了近二十个国家作曲家的原创魅力与演奏家们的精湛技艺,为广大听众带来了一场当代音乐的视听盛宴。

开幕式交响乐作品音乐会由指挥家约瑟夫诺·奇诺·托莱多(菲律宾)指挥菲律宾大学交响乐团演出。该乐团首次以完整编制在中国舞台呈现了刘灏、约瑟夫诺·奇诺·托莱多(菲律宾)、戴伟、周湘林、李康规(韩国)、钟峻程六位作曲家的作品。上半场是刘灏的《复兴序曲》,这部首演的作品将江南地区的音乐语言融入现代的作曲技法,描绘了祖国复兴之路上的壮美图景,吹响了本场音乐会咏赞爱国情怀, 讴歌新时代风貌的号角。来自约瑟夫诺·奇诺·托莱多的《坎图斯:塔加巴瓦》灵感来源于菲律宾南部棉兰老岛土著部落,运用短句回旋的方式展现了异国风情。戴伟的《丝路远航》将中古调式与传统大小调式混合交替, 使作品具有丰富的和声色彩,呈现多样的听觉艺术,抒写出新时代人民奋斗拼搏之志。周湘林的《炎黄颂·源》在天地之间“祈祀山川百源”。李康规的《夜归》通过对比鲜明的两个音乐部分的并置,力求呈现各种夜间图像和神秘忧郁的情感。钟峻程的《第十三交响曲“侗族大歌”》,以广西少数民族音乐“侗族大歌”的音乐元素为主题发展动机,将合唱、管风琴与交响乐融为一体,向听众呈现了广西侗族人民在千百年历史进程中的生活场景与精神风貌。

10 月20 日晚,由蔡央教授执棒指挥的广西艺术学院交响乐团及合唱团为大家带来大型交响合唱《丝路远航》,整部音乐作品结构完整、气势恢弘,由序曲、序、尾声及《启航新时代》《潮涌北部湾》《相挽十一国》《共建新通道》四个乐章15 首歌曲组成。作品通过交响乐队、民族特色乐器、混声合唱、独唱、领唱、重唱、小组唱、穿插朗诵的形式展现,共同传递跨越千年的美好希望, 唱响21 世纪海上丝绸之路的新乐章。10 月22 日晚,越南国家音乐学院民族乐团演出了九首独具越南民族特色的民族管弦新作品。在闭幕式音乐会上,曹可欣携广西艺术学院民族管弦乐团为大家带来八首精彩的民族管弦乐作品。《正阳雨燕》作为音乐会的开场作品,由赵曦所作,这部作品以《弦索十三套》、太平歌词与单弦为主要音乐素材,在“雨燕”与“城楼”的音乐意象贯穿之中,呈现出不同影像的交织和音色的精致变化。

本届音乐周的室内乐音乐会展示了现代音乐作品多样的音乐风格与并蓄的开放性。上海音乐学院“和风韶华”古筝乐团与香港“炉峰雅集”民乐三重奏乐团凸显民族音乐元素。莫斯科现代乐团、武汉音乐学院三重奏、日本KCAC 三重奏团,为真正有潜力、有才华的青年音乐家们提供了高品质的展演空间。俄罗斯钢琴家阿列克谢·索阔洛夫与法国钢琴家加雷·帕斯卡的钢琴独奏音乐会, 于深情的黑白键中回荡着绕梁不绝的优美共鸣。

二、固本创新:跨文化音乐的交流盛会

2023 年既是中国- 东盟音乐周走过的第12个年头,也是中国- 东盟博览会创办的第20 年,更是国家共建“一带一路”倡议提出10 周年。音乐周自创办以来,深植于广西民族音乐的沃土,充分发挥广西地域优势和广西民族音乐文化的影响力,服务国家关于加强对东盟国家文化交流的发展战略,办节中始终坚守东盟特色。

1.东盟之音:多元风格的集体呈现

音乐周的立足点在于展示东盟国家的民族民间音乐文化,彰显中国与东南亚区域民族音乐文化特色,促进中国与东盟各国的音乐文化交流。在本届活动中,体现出与东盟各国的音乐文化交流程度不断加深, 合作共建范围持续扩大的发展态势,东盟十个国家的音乐家均有参与音乐会和学术活动,一百六十余位东盟国家的作曲家和演奏家共同呈现多场音乐会,许多作品使用的乐器极具东盟民族特色,听众可以在现场深切感受到这一地域独特的音乐情趣和魅力。

来自东盟国家的数支优秀的乐团,如菲律宾大学交響乐团、越南国家音乐学院民族乐团、中国-东盟十国乐团以及泰国塔塞室内乐团,为观众带来了独具异域风情的音乐,进一步展现了东盟民族音乐特色。特别是在“中国- 东盟十国乐团专场音乐会”上,以东盟盟歌《东盟之路》为开场曲目拉开序幕,接下来有:描绘文莱人民的美丽、繁荣、和平与和谐的《你好,赫拉》;柬埔寨的《啼鸟》描绘了一种能模仿人类和自然声音的鸟类,营造出森林的宁静氛围;《阿曼达曼》是印度尼西亚最著名的“当杜特”风格歌曲之一,讲述了印度史诗《罗摩衍那》中猴子英雄的传说故事;《月亮风筝》是马来西亚著名的基尔巴腊民间歌曲之一,以悠扬的旋律描述了风筝如一弯新月在天空中飘荡;《在曼德勒山的阴影下》表达了缅甸人民对本民族文化根源的自豪;《Ti.Ayat.Ti#Maysa#Nga#Ubing》是来自伊洛卡诺人的民歌,诙谐幽默地讲述了菲律宾甜美的爱情故事;《Desh》运用了印度古典音乐中流行的一种名为“拉加”的旋律框架,以班苏里笛为主要独奏乐器使音乐更具印度的地道风味;《大象》是泰国最受欢迎的儿童歌曲之一,取材泰国传统音乐“巴马夸伊”,被亚太文化中心联合国教科文组织荣誉选为“亚洲之歌”;《关于我们》运用越南独特的单弦乐器———丹斗,歌颂了越南南部的人文景色。

在泰国塔塞室内乐团专场音乐会中, 塔纳卡恩·亨蒂·肖菲尔(泰国)的《反击朋克》,探讨了中提琴和电吉他两种截然不同的音色如何在作品中相碰撞与融合; 来自泰国的作曲家纳塔康·勒特瓦塔纳鲁克的《穿越每个洞穴》———为单簧管与打击乐而作,通过乐器的共鸣探寻“回声”的概念;林新远《透明的风》以对位交织的和声色彩变化勾勒风动起来的声音形象;陈威为单簧管、萨克斯管、长号、中提琴、电吉他与打击乐而作的《逐月》,通过运用非传统演奏技法塑造出宇宙独特而神秘的声音。皮亚瓦特·路易拉尔普拉斯特为交响乐器与电子乐器而作的《面子》呈现了人与机器之间的想法。该场音乐会作品内容及风格多样,情感与技艺相得益彰。

2.本土之韵:与东盟乐器的跨界合作

当广西本土的音乐作品遇上东盟国家的乐器,一场跨越国界的音乐交流盛宴已悄然展开。戴伟为东盟十国乐团创作的《丝路欢歌》采用壮族三声部民歌为素材,融入了中国民族乐器琵琶,来自不同东盟国家的乐器交织碰撞,产生独特而优美的音响效果,展现各国人民相聚欢歌的场面。侯道辉的《印象·三月三》曲调取自古老的壮族民歌,以广西壮族民间乐器啵咧与东盟十国乐团合奏形式呈现,兼具传统与创新,促进了民族音乐文化的交融。农华梅收集、韦海洋改编创作、戴伟配器的《月光情缘》以独特的广西崇左原生态山歌鸡啼调编创而成,由广西壮族天琴弹唱与东盟十国乐器交相辉映,借月光表达情思,表达对美好生活的无限向往。在这样的探索式的演绎中,广西音乐作品的内涵得到了新的诠释,熟悉的旋律在东盟乐器的演绎下,焕发新光彩。听众表示,仿佛被带入了一个充满异国风情的音乐世界,感受着不同文化间的碰撞与融合。这种跨越国界的音乐对话不仅展现了音乐的无穷魅力,更架起了友谊与合作的桥梁。

三、学术创新:音乐理论的交流与探索

在音乐领域的学术创新既是音乐家们思维碰撞的理论成果, 也是音乐发展与时俱进的不竭动力。作为音乐周传统的版块,此次中国- 东盟音乐周学术活动包含中国- 东盟十国乐团乐器捐赠仪式暨工作坊,越南音乐专题学术论坛,两场钢琴学术讲座,一场作曲学术讲座和三场核心学术期刊主编学术讲座以及音乐周论文评选。

中国东盟十国乐团音乐工作坊暨捐赠乐器仪式在广西艺术学院民族音乐博物馆举行。独弦琴、竹排琴等东盟各国独有的乐器通过捐赠仪式纳入广西艺术学院校馆藏。在越南音乐专题学术论坛上,越南军队文化艺术大学副校长武胡松与越南文学艺术联合会主席杜虹军通过专业的讲解、生动的例子,多角度地向在场师生展现越南音乐的魅力。

结合创作技巧与思维理念,国内外知名作曲家与音乐理论家们对音乐发展提出了自己独到的见解。来自韩国的李康规教授以《二元性与融合》为题,从自己近年作品《分散》和《恰空舞曲》出发,探究在和声配置、曲式结构、配器编排等方面如何达到对立或对比两个元素的平衡与融合。张卓副教授《从行为到神经: 音乐心理学的方法转型与学科困境》的讲座,梳理了中国音乐心理学学科的发展历程,探讨了在学科不断交叉的学术趋势下,中国音乐心理学所面对的机遇与挑战。于庆新以《人民音乐》期刊所载大量具体稿件为例,解析音乐评论写作中常见的问题与具体解决方法。李诗原教授以多个不同时期的“主旋律”交响音乐为例,作《“主旋律”交响音乐特征》的学术讲座。他認为,“主旋律”交响音乐必须具有可听性、哲理性,崇高感,对进一步推进新时代“主旋律”交响音乐创作迈向新的“高峰”提出了方案。杨燕迪教授的《关于音乐评论八项追求》(线上), 系统论述了音乐评论一些重要的方法论问题,同时基于自身的评论实践经验,提出了八项追求作为音乐评论从业者的努力目标。

为推动音乐理论发展,传承和发扬优秀民族传统音乐文化,展现中外当代音乐最新成果,促进国际音乐学术交流,今年中国- 东盟音乐周在前四届当代音乐评论比赛(分别于2016、2017、2018、2019年举行)的基础上,拓宽了论文评比的学科领域,从以往的以创作评论为重心,转向至多学科的论文评比活动,并鼓励支持青年学者采用跨学科的方法进行研究。赛事评委会由杨燕迪、于庆新、李诗原、孙晓辉、李永强、张卓等专家组成。比赛投稿文章分为乐评、书评类和作曲技术理论、音乐史学、民族音乐学、音乐美学等综合类文章两类。通过初评及复评环节,共评出乐评、书评类6 名,其他综合音乐理论研究综合类14 名, 入选文章也将陆续发表至国内核心期刊,使优秀的学术成果得以分享与推广。入选者宽广的视野以及独具个人立场的批评意见,是中国当代音乐评论中最难能可贵的点滴进步,这将有助于推动学术进步、促进学术交流、激发创新思维、提升学术水平以及传承和发扬学术精神。(获奖名单见附录)

结语

10 月23 日, 随着闭幕式暨民族管弦乐作品音乐会的结束,观众席上爆发出如雷的掌声与震耳的欢呼, 标志着第十二届中国- 东盟音乐周圆满落幕。本届音乐周在疫情后的复苏背景下举办,规模与影响力相较前几年更为盛大,不仅坚守了民族音乐与东盟音乐的深度融合,还积极对接了中国与世界现代音乐的新趋势。本届音乐周的成功举办不仅展示了中国与东盟在音乐领域的深厚合作,也为中国现代音乐的发展注入了新的活力。传承发展民族音乐,弘扬讴歌中国之声,以开放包容的姿态革故鼎新,第十二届中国- 东盟音乐周于“百尺竿头更进一步”, 为中国现代音乐发展的继续书写属于广西东盟音乐人的答卷。

附录

2023 第12 届中国- 东盟音乐周音乐论文征集评选获奖名单

1.乐评、书评类获奖

一等奖(1 名)

《聚焦新时代,唱响丝情路———大型交响合唱〈丝路远航〉创作特色评析》 刘睿(广西艺术学院)

二等奖(2 名)

《春风化雨润物无声———从中国 - 东盟音乐周看广西的合唱发展》 杨清强(广西艺术学院)

《洞悉歌剧中的道德哲学———评伯纳德·威廉斯的〈论歌剧〉》 李栋全(上海音乐学院)

三等奖(3 名)

〈古城新韵〉的结构特色及音乐思维解析》 李娜(广西艺术学院)

《现代交响中的“声音景观”———钟峻程教授第十一交响曲〈笙与交响乐队〉》析论 李君(广西艺术学院)

《一场离别后的思考———从〈与妻书〉获“梅花奖”说起》 杨帆(哈尔滨音乐学院)

2.作曲技术理论、音乐史学、民族音乐学、音乐美学等综合类获奖

一等奖(2 名)

《论两部中国当代交响乐杰作的文化意涵表达———从“文化声音原型”出发的视角》 徐志博(上海师范大学)

《秦文琛音乐中的“易斯格勒”泛音组织与话语表征》 徐言亭(淮阴师范学院)

二等奖(4 名)

《寻觅历史的声音,奏响民族的颂歌———钟峻程〈第十二交响曲〉探析》 易俏(广西艺术学院)

《温德青瞬变作曲法探析———以〈痕迹之 IV〉与〈泼墨I〉为例》 叶檬(安徽师范大学)

《多维结构、简练音高、造型织体、流动音色的有机结合———李滨扬管弦乐作品〈萌动色彩〉的音乐创作路径分析》 刘畅(内蒙古民族大学音乐学院)

《戏曲思维影响下的旋律构建与结构拓展———对交响声乐作品〈倾诉〉的“腔化”语言特质及结构逻辑分析》 董芳(星海音乐学院)

三等奖(8 名)

《“音色奏鸣”:论朱践耳〈第四交响曲“6.4.2-1”〉的音色组织与建构方式》 何言(上海音乐学院)

《从宗族认同到地域认同———青龙古庙“迎老爷”仪式中的潮州大锣鼓音乐调查研究》 谢峥悦(广西艺术学院)

《广西壮族八音坐唱表演中的性别表征与隐喻———以隆林扁牙上社八音班为例》 范洋洋(广西民族大学相思湖学院)

《山水天地间———周文中〈谷应〉的文本、声音与精神》 鲁瑶(上海音乐学院)

《作曲技法与中国笔墨交融的独特浪漫———梁雷〈月亮飘过来了〉笔墨语言探究》 邹飞扬(武汉音乐学院)

《守正不守旧 尊古不复古———大型交响合唱作品〈丝路远航〉作曲技术分析与述评》 班子然(广西艺术学院)

《互动多元:中越京族民歌传承的功能探究》 张小梅(广西艺术学院)

《新时代背景下广西壮族特色乐器“啵咧”的创新及表演形式探析》 贾阿龙(广西艺术学院)

(本文为广西艺术学院一流学科建设项目資助研究成果)

戴伟广西艺术学院音乐学院教授、中国- 东盟音乐周艺术总监

(特约编辑于庆新)