“一音即是生灵 声声皆有大千”

2023年10月6日晚,筹划了三年之久的北京首届室内乐歌剧节在北京大华城市表演艺术中心开幕,由瞿小松作曲、易立明导演的独幕歌剧《俄狄浦斯之死》中文版作为本次歌剧节的开幕大戏在国内首演。此剧创作于1993—1994年间,由荷兰国际艺术节委约创作,原版为英语演唱,脚本改编自古希腊剧作家索福克勒斯的《俄狄浦斯在克隆勒斯》,它是《俄狄浦斯王》的续篇,讲述了暮年的俄狄浦斯被刺瞎双眼、放逐流浪,最终在克隆勒斯的圣林里了结一生的故事。本次上演的中文版由瞿小松亲自翻译脚本,赵一峦、刘倪汝、秦侃如、封嘉伟、宋沣润担任主演,大华室内乐团伴奏,叶聪指挥。

虽然本剧的音乐结构并不复杂、演出时长也较短,但表演难度并不低。高度自由的旋律、韵白式念诵、人声与乐队的音色旋律,都对歌者音色的持续变化、乐手的控制力、乐队与人声的配合度提出了较高要求。此次演出的年轻音乐家们非常完整地呈现了这部作品, 表演流畅、自然。特别是俄狄浦斯的饰演者、中央歌剧院男中音赵一峦,其音色变化细腻,中西方声乐风格转换流畅,朗诵调咬字发音清晰,整体表演收放有度,展现了中国青年一代歌剧演员的综合实力。

原始与简约的艺术质感

《俄狄浦斯之死》在戏剧结构、音乐写作和脚本语言上极为精炼, 全剧时长四十多分钟, 仅有俄狄浦斯( 男中音)、安提戈涅(女高音)、伊斯梅涅(女高音)、提修斯( 男高音) 、克瑞翁( 男低音)五个角色,辅之以四名男低音组成的合唱,由弦乐、木管、中西打擊乐、中西弹拨乐组成的室内乐乐队伴奏。俄狄浦斯来到提修斯的王城,与合唱的对话呈现出他无家可归、四处流浪生活状态及其寻求临终求助的诉求。随后,女儿安提戈涅和伊斯梅涅出现,告知克瑞翁即将到来。国王提修斯现身,表达对俄狄浦斯的敬意和同情,承诺对其护卫和安葬。最终,克瑞翁绑走女儿。对女儿们的留恋是俄狄浦斯与世俗世界唯一的纽带,从此他了无牵挂,隐匿于寂静。故事被划分为七个短小的场景,脚本唱词多是短句并大量使用重复的拟声词,富于隐喻和诗意。

在索福克勒斯的原作中,俄狄浦斯即使是双目失明的乞丐和自我放逐的罪人,但仍被塑造为一位充满激情的英雄和圣人。歌剧《俄狄浦斯之死》关注的是俄狄浦斯在临终时觉悟和放下的心路历程,呈现的是英雄最终之淡然和豁达的形象。歌剧的戏剧立意和人物形象更为清淡和简明,整体上呈现出原始与简约的美感。值得一提的是,中国传统音乐的音响模式在剧中随处可见,它们不仅仅作为装饰性和风格化的标签“贴”在西方音乐的基底上,而更多是组织音声结构和戏剧节奏的素材。由此形成松散的音乐结构、高度自由的线性轮廓,加之充满诗意和哲学意味的脚本剧诗,赋予古希腊悲剧强烈的东方色彩。观众既可以感受到悲剧的戏剧张力,也不乏中国文人音乐之自由、松弛、旷远的意境,亦夹杂地方戏曲和民间音乐豪放、粗犷的山野情趣。这些不同的品质流畅而自然地“杂糅”于一身,结合为具体的戏剧情境和进程,特定的空间和时间似乎在这部歌剧中被“悬置”。可以感觉到,作曲家希望观众全然聚焦的是戏剧之“体”—— 人的觉悟——本身,而俄狄浦斯的故事只是借以表述的“用”。

本剧的舞美、服装设计及演员的表演方式同样秉持着简约和开放的原则。悬置于中央的三星堆大祭司模型是舞台的视觉中心,他俯视着乐队和观众,面部和胸前似乎被血染红,较大的尺寸在面积不大的剧场中显得极其夸张,斜置的摆放及色彩效果则给人以“被凝视”的恐怖之感,舞台两侧的白色背景墙加深了冷峻和惊悚。除此之外没有其余的布景,演出全程也没有舞美和服装的变化,仅有灯光色调的转换。

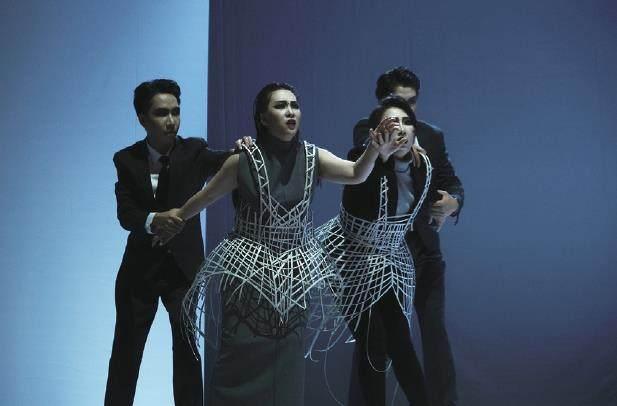

演员均穿着相似的西装演唱,独唱演员造型的最大区别在于外套上附着的、随意编制的框架,身处其中的人物仿佛被复杂的命运缠绕着。视觉设计与听觉的原始、简约相得益彰,同时又保持着一定的开放性。“静默”的舞美设置没有深入地介入戏剧的进行,模糊的时间和空间风格与音乐一同“悬置”了原本的戏剧情境,视觉的“疏离”深化了音乐对戏剧文本的跨文化阐释。本剧整体上呈现出了简约与原始并行、诗意与野性共生的美学品格。

“线”与“色”的音响呈现

从音乐写作上看,作曲家不拘泥于西方传统音乐的发展和结构概念,其人声和器乐均回避和声、节奏、发展等传统的西方音乐写作框架, 围绕“线条”和“音色”两个维度打造“音响”、追求“声音”的新颖,乃是本剧最为显著的特性。具体而言则是简化纵向层次,弱化横向线条的具体音高, 混合人声与器乐的音色或组建音色旋律,强调音色变化,凸显声音的整体轮廓和造型,其中不难见出中国传统音乐的建构思维与20世纪西方音响主义的调和。最终,混沌与澄澈的音响交替彰显出粗犷与诗意。

构筑“线条”的主体是人声,它们很大程度引入中国戏曲和民间声乐的组织方式,使主线条在自由音高和节奏旋律、戏曲韵白式念唱、剧诗朗诵三种形态间更迭,既呈现了自由和松弛的“形散”韵味,亦显露出不经打磨、大起大落的原始野性。在强调这种宏观轮廓的同时,人声也并未放弃细节上的雕琢,小装饰音和句首尾音滑音的细节赋予人声线条以中国风味的细腻和趣味。五声抒情性旋律以及民歌曲调的直接引用在多个场景中短暂出现,都对应着“山水”相关的诗意唱词:“日升、日落,逢苍山、越苍山,遇江河、渡江河”“见苍山、见江河,山不是山、水不是水”“他见流水歌唱、见山峰柔软”。这些清晰的抒情旋律或剧诗朗诵总是刹那间“穿透”散漫和粗野的音响、又快速湮灭,比如第六场克瑞翁的抒情旋律与木管乐器同度模仿的行进过程,被突然出现的女声呼喊以及锣的快速敲击打断,这种短暂性加深了诗意的氤氲缥缈,构筑起了线条迂回的基础韵律。

线条之“音色”的凸显则通过简化纵向层次、混合器乐与人声得来。器乐多用点描与人声交替、模仿,构成音色旋律;或演奏低持续音、微弱地“潜行”于人声之下,呈现似有非有之混合效果。同时,人声与人声、人声与乐器以及乐器之间的同度模仿颇为常见,如同一个线条的分化和衍生,放大、突出了音色的对比及变化。此外,乐队在某些部分也通过念诵、低吟变身为人声的一部分,进一步模糊声音的界限。“线”与“色”的整合回避了明确的主题及其发展变化,戏剧动作和节奏的行进经由线条的涨落、音声的质感变化而揭示,呈现出“静—动—静”整体布局,“音响”由此组织为戏剧。前两个场景集中于俄狄浦斯与合唱的对话,无伴奏、无明确音高的山歌式呼喊作为开场唱段,尽显粗犷的自由之气,瞬间“划破”长时间的休止,合唱反复“错落”地念诵同一单词或拟声词,一唱众和的形态点缀以戏曲打击乐,加快了戏剧节奏。随后,第三场女儿们的现身带来了随意的无唱词高亢呼喊,进而加剧了音响的紧张度。

与前一段男声独唱与合唱交替演唱不同,俄狄浦斯与女儿的对话主要是三者没有明确旋律轮廓呼喊的自由对位。不论是安提戈涅和伊斯梅涅首次出现时的感伤宣泄,还是最终被克瑞翁带走之时的激烈反抗,两个女声惊恐喊叫的迷狂状态始终如一。同时,器乐演奏持续音或是与人声织体类似的自由滑奏, 同质的人声与器乐混合出混沌的音团。噪音化音响显露了粗野的原始主义质感,映射出俄狄浦斯内心的激荡,导向音响高点的大声朗诵:“你们是否愿意用故乡的尘土为我安葬。啊!我的子民!”构成戏剧中部的高潮。在克瑞翁绑走女儿们的第六场, 这种织体中又加入打击乐,音响厚度的增加宣泄出戏剧矛盾的最终爆发。

紧张和混沌的音响往往戛然而止,接续层次单一的音色旋律,音响的反复舒张彰显了戏剧的张力。第三场俄狄浦斯与女儿们同时呼喊之后,两个女声声部转而节奏自由地演唱短音的拟声词,与钢琴和拨弦乐器的短音点状循环接续或同度模仿。器乐部分利用了柳琴、竖琴等弹拨乐器发声原理的相似性,快速的点状交替模糊了彼此的音色,形成似是而非的音响效果。这一段音色旋律勾勒出“声断气不断”的韵律,映射出人物长时间呼喊后声嘶力竭的状态。第五场提修斯与俄狄浦斯对话沿用了类似的组织音响手段,器乐点缀于无伴奏的人声之间,或是一两件乐器与人声交替构成音色旋律,两者诗性的对话将戏剧氛围逐渐拉向最终的静默。

终场乐队的持续低长音引出念唱的藏传佛教六字真言,宁静肃穆的低吟呼应开场长时间的休止,仿佛一个轮回,俄狄浦斯沉默地消失于舞台。此前,合唱在俄狄浦斯与女儿们对话的第四场中也有相似的咒语念唱,辅之以模仿筒钦的木管和散落的铃声,宗教化的听觉联想在终场被确证。作曲家在谈论本剧的结尾时曾言:“ 俄狄浦斯的流放是另一段生命历程的重新开始,歌剧有一个开放的结局, 它是一个假设。假设俄狄浦斯最终抵达大自由,从而进入另一个更新的起点, 面临不同的自由选择。”精简音响展现的清澄与宁静映射出俄狄浦斯“不生不灭”的涅槃状态,快速利落的结尾恰如其顿悟一般。观众尚未走出戏剧,但它已然结束,呼应开场休止符开始时观众的后知后觉,歌剧本身便是一个开放的文本。

“线”之单调澄澈构筑了简洁明了的“音响”,“色”之反复流转蕴含着只可意会的韵律,二者的结合仿佛要解构一切对于具体音乐的深入思考,仅仅随着凝练的戏剧进程体味纯粹的音声延展,在抽象的音响状态中切身地感知空灵的意境, 中国传统音乐对“韵”的追求弥漫于《俄狄浦斯之死》的音响之中。

结 语

虽然早在20世纪90年代室内歌剧就已出现在中国作曲家的创作实践之中,但它们未能在创作、教学和表演中引起充分的关注。因此,2013年中央音乐学院作曲系推出了“中国室内乐歌剧创作推动计划” 。此后,中国音乐学院、上海音乐学院、浙江音乐学院、上海当代音乐周也相继推出类似项目并展开合作,鼓励青年作曲家不断思考和挖掘音乐戏剧的可能性,本次北京室内歌剧节展演的8 部作品中有3 部是与浙江音乐学院联合推出并在浙江上演的。室内歌剧近年也频繁亮相国内音乐节,就在北京室内歌剧节开幕的前几天,北京国际音乐节上演郝维亚创作的“中国新歌剧”《七日》,科幻题材的出现展现出了歌剧“与时俱进”的面貌。

室内歌剧作为20世纪广泛兴起的体裁,顺应了小剧场戏剧的风潮,也是对传统大型歌剧的现代化“改革”。小型音乐戏剧为创作者和制作者探索多元表达方式提供了广阔的空间。因此,“实验性”“先锋性”一直是室内歌剧的重要特征,创作者更易于在这种体裁中实践不同的音乐戏剧思维、技术手段和审美经验 。因此,室内歌剧更适合在全球化语境中“变异”和“生长”,它可谓是现代化、国际化音乐话语体系里的最重要的体裁之一。对于中国作曲家而言, 室内歌剧无疑是突破西方传统音乐既有技法、将民族审美经验在当代舞台进行转化的一块“良田”。这一方面是因其在戏剧和音乐技法上的开放性契合了现代音乐的本质,另一方面则是因为室内歌剧在传统大型歌剧基础上做“减法”而产生的简约、精练的审美品格与中国文艺传统理念达成一致,为创作者“重申”中国美学品格和趣味提供了便利。作曲家既可以在其中实验音乐技法,还能够便利地将中国深厚的文学、戏剧、戏曲思维和意趣贯穿其中,郭文景、瞿小松等作曲家创作的诸多优秀室内歌剧作品便是最佳佐证。

此外,近年我们也看到了在不同空间场域演出的微歌剧、沉浸式融合剧场、小剧场戏曲等多元形态小剧场作品的出現,而当下传统歌剧和音乐会小剧场化的趋势也日趋明显。随着戏剧题材的日益拓展、交互概念的风行、观众求新求异心理的加剧,不同艺术领域和多种类型的小剧场作品在未来势必继续打破边界、深入交融,在这种大潮之下,室内歌剧也必将在既有形式基础上不断转型。因此,室内歌剧近十年在中国的升温正是乐界拥抱这种转型、实现创造性转化的有力基础。

值得一提的是,就在本剧上演的同一时段,北京其他剧场正在上演或即将上演刘索拉、谭盾、叶小钢的作品,第五代作曲家的频繁亮相让人感叹,他们仍是中国当代音乐创作的中流砥柱。四十多年前,面对重新开放的世界,他们没有刻意迎合西方对于中国的想象,而是打破陈规,纵横于传统与现代、本土和全球之间,在西方现代音乐体系中打造既有中国味道、又不失个人风格的创作话语。时至今日,我们在聆听这一代人的音乐时,仍可以深刻感受到一种试图以中国音乐的结构和思维,更新、解构或重组西方当代作曲技法,打破对中国之刻板印象的愿景,这种宏图造就了他们作品“一体多元”的风貌,也是这一代人的成功之道。

朱依依 博士,深圳大学音乐舞蹈学院音乐系副教授,硕士生导师

(特约编辑 李诗原)