中国旅游产业生态效率测度与空间收敛性分析

摘要:旅游产业生态效率是衡量旅游产业绿色可持续发展水平的重要指标。本文以全国省级行政区2006年、2011年、2016年、2021年的截面数据为基础,运用超效率SBM模型及空间收敛性模型对中国31个省、自治区、直辖市的旅游产业生态效率发展情况进行研究。结果表明:各省份旅游产业生态效率有明显差距并存在趋同性和收敛性。

关键词:旅游产业;生态效率;空间收敛性

中图分类号:F2文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.16723198.2024.07.006

党的二十大报告指出,要推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。相对其他产业而言,旅游产业环境污染、能源消耗较小,在生态文明建设中非常有优势。但是在旅游产业巨大的经济价值与社会价值背后,旅游环境日益恶化、旅游环境保护意识不强等问题也日渐突出。这些严重的资源和环境问题,会降低旅游产业高增长所产生的福利。因此,关注旅游产业发展中的资源环境问题,探讨旅游产业生态效率发展、演化规律,保障人们在追求经济效益的同时,将对环境的影响降低至最小,已成为现阶段我国旅游产业发展的重中之重。

近年来,众多学者开始对旅游产业生态效率的问题进行研究。杨玉珍(2022)利用超效率SBM模型测算黄河流域73个城市旅游生态效率,制定差异化旅游发展策略。李锦宏(2022)以贵州为例运用超效率DEA进行生态效率与旅游效率的耦合,揭示空间分异与内在机理。黄冬春等(2023)将DEA与超效率SBM模型相结合,观测长江中游城市群的旅游生态效率动态变化,并分析其网络效应。综上所述,已有的相关文献存在两个方面的不足:一是對全国范围的研究比较少;二是忽视了其空间相关性。基于此,为优化各省资源配置,提高旅游产业自身的生态效率,本文首先对全国范围内各省级行政区的旅游产业生态效率进行测度,然后运用空间收敛性模型反映各省旅游产业生态效率之间的差异变化趋势。希望在保护生态环境的前提下,为旅游业提高经济效益提供建议。

1研究方法

1.1超效率SBM模型

本文以中国大陆31个省级行政区的数据为基础,从投入和产出的角度研究了各省旅游业的生态效率。Super-SBM模型允许≥1的结果存在,可以对有效单元进行评价和排序。

1.2空间收敛模型

参考相关文献可知,目前主要采用σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛等模型来研究空间收敛性问题:

(1)σ收敛模型是研究离散程度的指标,本文用此指标来判断相同地区在不同时间范围内的变化情况。

(2)绝对β收敛模型是在不受其他条件限制的情况下,落后指标追赶领先指标的趋势,在本文中可对各地区旅游产业生态效率发展速度是否存在趋同性做出描述。

(3)条件β收敛模型用于判断各指标是否可以稳定地在某个水平发展,在本文中可用于衡量各地区的旅游产业生态效率水平能否收敛于各自的稳定状态。

2旅游产业生态效率测度

提升旅游产业生态效率的思想是用最少的资源投入获取更大的经济和环境产出。衡量旅游业的生态效率主要是考察旅游业的经济发展与资源和环境之间的关系。

2.1指标体系构建

测度指标包括投入和产出两部分。从投入方面来看,资本要素和劳动要素是国民经济核算增加值时必不可少的内容,本文劳动要素选取旅游产业劳动人员数,因土地投入无法度量,故资本要素选取人均文化和旅游事业费和生态建设投资来代表。从产出方面来说,大多以旅游收入或旅游接待人次作为旅游业产出指标。从旅游产业生态效率角度出发,一个地区的入境过夜游客数和艺术演出收入可以反映旅游发展的综合能力和水平,同时也可以反映出旅游者对其发展质量的评价和认可程度。旅行社数可以反映当地旅游产业发展规模。而造林面积则可以代表生态产出。

2.2旅游产业生态效率测度结果

对中国各省2006年、2011年、2016年、2021年的投入产出指标进行测算,通过测度结果可以发现:

2.2.1旅游产业生态效率发展情况良莠不齐,但稳定性较强

从全国层面来说,2006年、2011年、2016年、2021年各省份旅游产业生态效率均值达到0.70,但最高值和最低值差距较大。尽管大多数省份的旅游业生态效率值波动较小,但总体水平相对稳定,这表明中国旅游业在经济资源环境系统中具有较强的平衡性。

2.2.2各区域旅游产业生态效率值差异较小

从区域层面来说,华北地区呈现逐渐增长的趋势。西南地区呈现波动下降的趋势。华北、东北和西北地区生态效率值于2006年和2011年之间开始呈现增长趋势或由下降趋势逐步变为增长趋势。

2.2.3多数省市旅游产业生态效率发展较为平稳,个别省市变化较大

从省市层面来说,全国大多省市旅游产业生态效率呈现出缓慢递增最后趋于均衡的发展态势,在2011-2021年达到了较为均衡的水平。只有吉林等八省的旅游产业生态效率呈现严重的衰减,可能是这些省份以工业为主导产业,从而忽视了旅游产业的发展。广东等六省的旅游产业生态效率发展情况较为良好,这主要得益于其在大力发展旅游产业的同时,将环境保护措施也做的十分到位。

3旅游产业生态效率空间收敛性分析

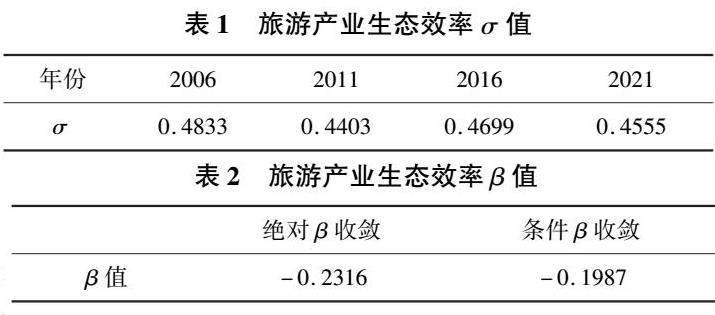

为了衡量旅游业生态效率发展水平的空间差距和演变特征,计算了中国旅游业2006年、2011年、2016年、2021年的生态效率σ值。由表1可知,自2006年至2011年间,在全国范围内计算的σ值呈现下降趋势,σ收敛状态明显,但在2011年σ值到达低谷0.4403后又有缓慢上升态势,严格来说尚未形成一致的σ收敛性。但可以看到,2021年的σ值(0.4555)明显小于2006年的σ值(0.4833),因此也可以说这一时期存在收敛。简单来说,就是中国各地区旅游产业生态效率值在2006-2021年间的差异逐渐变小,变小的状态也说明中国各地区旅游生态效率发展逐渐进入平稳状态。

表1旅游产业生态效率σ值年份2006201120162021σ0.48330.44030.46990.4555为了研究旅游产业生态效率现状与其增长速度之间的相关关系,对我国旅游产业生态效率的β值进行计算,由表2可知,绝对β收敛系数和条件β收敛系数均<0,说明旅游产业生态效率水平一般的省份按照这样的发展态势将追赶上较高水平的省份,并最终趋于稳定。

表2旅游产业生态效率β值绝对β收敛条件β收敛β值-0.2316-0.1987根据上文对空间自相关和空间收敛性的分析,可以得出各省旅游业生态效率具有空间自相关性和收敛状态。这进一步说明,中国旅游业的生态效率有进一步提升的可能。

4结论与建议

本文对中国31个省级行政区旅游产业生态效率进行测度和分析,得出主要结论如下:(1)中国各省旅游产业生态效率总体水平差异较大。从区域角度来看,旅游产业生态效率最高的地区为华东地区,均值达到093。旅游产业生态效率最低的地区为西南地区,均值仅为045。(2)空间收敛性分析结果表明,旅游产业生态效率指数满足σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛。

根据本文研究所得出的结论,提出以下建议:(1)旅游产业生态效率较低的省份大多是工业大省,这些省市应当合理利用经济高速发展带来的红利,充分利用地方财政的特点,加大对旅游业环境的治理和投资,将自身经济优势变为生态优势,推动旅游景区进行低碳改造和绿色升级;(2)旅游业生态效率较高的省份按照其经济特征可以分为2种。第1种是经济发展水平相对落后的地区,可以努力改善交通、住宿等旅游基础设施的建设,以自身优质生态资源为依托开发多元旅游产品。逐渐加强旅游业相关经济发展在本省的重要地位。第2种是经济发展水平相对较好的地区,可以在保持现状的前提下增强旅游产业的改革创新,打造融合型旅游新产品,以创新促进旅游产业的可持续发展;(3)中国旅游业生态效率的发展具有明显的空间相关性,每个地区都有自己相对薄弱的方面。要充分考虑周边地区旅游业生态效率发展对自身的影响,深化区域交流合作,向高水平“邻居”学习,加强不同地区旅游业的战略合作。

参考文献

[1]杨玉珍,闫佳笑,杨洋,等.黄河流域旅游生态效率时空演变及空间溢出效应——基于73个城市数据的分析[J].生态学报,2022,42(20):82028212.

[2]李锦宏,肖林.区域生态效率与旅游产业效率的耦合协调及时空分异——以贵州省9个市(州)为考察样本[J].生态经济,2022,38(04):121127.

[3]姜钰,蔡秀亭.中國森林生态安全动态测度及空间收敛性分析[J].统计与决策,2019,35(02):9195.

[4]王潇涵.中国旅游产业生态效率及其空间特征分析[D].东北林业大学,2020.