促进深度学习的数学教学策略

黄利刚

小学数学深度教学要求教师根据学生的实际学情和自身的数学专业知识精准解读教材,由浅入深地引导学生在数学实践活动中获得数学知识、技能和思想方法,发展数学理性精神。要促进学生深度学习,教师就要创设贴近学生生活的课堂学习情境,并联结学生已有的知识和经验组织教学,促进学生思维进阶。

一、用认知冲突激发学生深度学习

深度学习反对碎片化、割裂式的知识获取方式,强调多种知识和信息间的联结,包括多学科知识融合及新旧知识联结等。因此,要促进学生深度学习,教师就要有效联结学生已有知识和经验,使学生学有根基。

例如,教学《圆的认识》时,笔者在开课之初设计了“猜一猜”的游戏,先让学生在头脑中想象一个圆,然后课件出示图形的一部分,让学生猜一猜该图形是不是圆。当出现的图形的一部分有线段、角等元素时,学生很容易判断该图形不是圆;当出现的图形的一部分有一段弧线时,学生都猜测该图形是圆。于是,笔者揭示图形,学生发现有一段弧线的这个图形并不是圆,而是椭圆。在此基础上,笔者设计了两个层次的操作活动。笔者先让学生拉动椭圆,把它变成一个圆。由于没有参照物,学生很难操作成功。然后,笔者提供方格图,让学生再次拉动椭圆,使它变成一个圆。这时,学生很容易就操作成功了。笔者引导学生对比思考:为什么给了方格图就能一次操作成功?圆有怎样的特征呢?学生通过观察、操作,认识到由于圆上任意一点到圆心的距离都相等,给了方格图作为参照就很容易找到相等的距离,所以一次就操作成功了。

以上教学,教师引导学生由认识图形表象过渡到探究图形所具有的特征,使探究活动更贴近数学本质,从而激活了学生的思维,促进了学生深度学习。

二、用多样学习材料促进学生深度学习

学生的学习过程是其利用学习材料、借助已有知识和经验内化新知的过程。多样化的学习材料有利于学生深度学习。

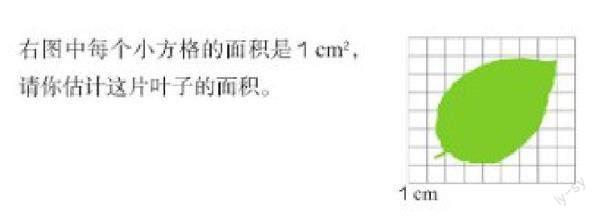

以《不规则图形的面积》教学为例。本节课教材内容编排如下。

此内容编排在“多边形的面积”之后,也就是说,在所有常见的直边规则图形面积探究结束后,教材编写者没有把学生直接引向学习曲边图形圆的面积,而是引向探究不规则图形的面积。笔者在教学时没有像常规的设计那样只给学生提供印在方格纸上的树叶图,而是给予学生多样化的材料,如印有方格的明胶片、尺子、树叶等,方便学生用翻、转、拼、拓印等操作方式研究树叶的面积,从而拓展了学生自主探究的空间,促使学生呈现出多样化的探究策略。课堂上,学生呈现了如下两种探究策略。

策略一:数格子。由于有利用方格纸探究面积的经验,学生在数被树叶盖住的格子时都知道先数整格。一名学生先数出20个整格和17个半格,把不足一格的按半格计算,得出这片树叶的面积是28.5平方厘米。另一名学生先数出20个整格,然后将被占据了大部分面积的格子按整格算,将被占据了小于半格面积的格子直接舍去,得出这片树叶的面积是26平方厘米。还有一名学生先数出20个整格,然后把两个被占据半格的格子面积拼凑在一起,按照一格计算,得到这片树叶的面积大约是27平方厘米。

由于图形不规则,学生面对不满整格部分大小不一的情况时不知该如何处理。这是这节课的新问题。教学中,笔者利用“不满1格的部分你想怎么处理”的开放性问题,引导学生形成多样化的策略,如不满1格按半格算、用四舍五入法算、用出入互补法算等。

策略二:转化为规则图形或组合图形。一名学生提出,把这片树叶看成一个平行四边形,平行四边形的面积为27平方厘米,所以这片树叶的面积大约是27平方厘米。另一名学生回答,先把这片树叶看成一个大长方形,算出它的面积是29.25平方厘米,再用“割补法”计算长方形以外的面积,由于“补”的地方比“割”的地方多一些,所以最终要减去一格,得出这片树叶的面积大约是28平方厘米。还有一名学生回答,把这片树叶看成两個拼凑在一起的三角形,因为它们的形状非常相似,这两个三角形的面积是27.5平方厘米,所以这片树叶的面积大约是27.5平方厘米。

教学中,笔者抓住“你为什么转化为这个图形”引发学生思考,让学生循着“形似”之路不断求索。学生不仅能将树叶面积转化为基本图形,还能将树叶面积转化为组合图形。这样开放式的材料设计激活了学生的数学思维,让学生在活动中逐步发展了数学核心素养。

三、用导学任务推动学生深度学习

教师可以根据教学目标有针对性地设计一系列学习活动,并用“探究活动单”来呈现,为学生搭建思考的支架,帮助学生进行个性化学习。教师还要注重用外显的形式揭示学生的思维误区,推动学生深度学习。

教学《折线统计图》时,笔者设计了“统计演练场”的情景化任务。首先,笔者依托“探究活动单”出示任务一:猜猜如下统计图可能反映的是什么变化情况。

A.两地平均气温变化情况

B.两个成年人的身高变化情况

C.两种商品的销售变化情况

学生结合生活实际猜测:可能是两地平均气温变化情况或两种商品的销售变化情况,因为气温和商品价格都有增减变化的情况;不可能是两个成年人的身高变化情况,因为人的身高在成年后基本定型,不可能出现明显下降。在这个过程中,学生深刻理解了复式折线统计图适用于有连续增减变化的数据的问题情境。

然后,笔者出示任务二,为两条折线添上数据,并提问:如果图中两条折线表示的是某商场两种商品的销售情况,你觉得可能是下面哪两种商品?

A.电风扇 B. 取暖器 C. 空调 D.电视机

学生结合武汉市的气候特点(6~8月气温较高),针对折线统计图的数据及折线变化进行分析:6~8月气温较高,取暖器的销量不可能是最高的;电视机的销量和季节特点关系不大,也不可能有这样的起伏变化;电风扇和空调在夏季是销售高峰,所以应该选择A和C。递进式任务推动了学生深度学习,帮助学生做出合理预判。同时,在数与形的相互转化中,学生提升了以形助数、以数解形的数学问题解决能力,感悟到数形结合思想的应用价值。

(作者单位:武汉市硚口区崇仁路小学)

责任编辑 张敏