绝知“答案”要躬行

漫步在初夏的校园,草木葱茏的绿意已让人渐渐淡忘了它们新绿初萌的样子;在缤纷野花边飞舞的蝴蝶,也压根不会让人想到它们曾是毛毛虫。我特别喜欢“破茧成蝶”这个词,不仅是因为蝶之美,更是因为它摆脱束缚、迎接新生的过程。它不仅让我想起校园中那些稚嫩的孩子们一步步的成长与蜕变,还让我想到作为教师的自己,是如何不断地摆脱认知的“茧房”,用一次次破旧立新迎来理念与实践的蝶变,正如本学期那次躬行求索“答案”的难忘经历……

缘起:一份令人失望的“参考答案”

“真没想到这道题得分率这么高啊!”看着阶段性检测分析会上的数据,我不禁感叹道。

“说明你教得好呀!”坐在一旁的小伙伴语带调侃。

我顺势接话:“是啊是啊,不过题目是不是也比较简单?”

“怎么还有点‘凡尔赛’了呢?”小伙伴继续调侃道。

质量分析会上看到的高得分率题目,是下面这道题的第(2)小题:

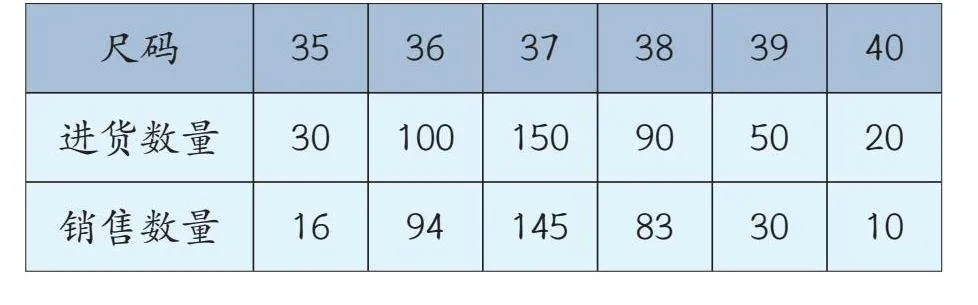

某文体店上个月进货和销售的情况如下表。

我记得翻开学生试卷时,看到他们的答案都写得比较简单,比如“建议稍微增加羽毛球的进货量”“减少足球的进货量”“减少排球的进货量”等。而本次试卷上这道题的参考答案竟然是:

有建议即可。

不得不说,这真是个令人无比失望的参考答案!因为在我看来,正常的参考答案至少应包含清晰且有层次感的“评价标准”,以便于改卷老师据以判定学生答案所展现的能力层级。而反观这份试题中这道题的答案,甚至缺少最基本的评价标准。在此状况下,考试,其实也就基本失去了它应有的效用——评价与反馈学生学习成果。

也许是下午没课,有些闲暇的缘故,我的脑海里一直在“回放”着这道试题及得分数据。后来,我又拿着卷子找到了当时改这道题的同事(因为我校的模拟考采用的是交叉改卷的形式),他说改卷时,对学生的任意建议基本给了满分。我无意责怪他的“糊涂”,因为这并不是他的错。我只是平复了下心情,说出了自己的看法:“从试题角度看,题干本身包含着丰富的数据信息,存在着提出多种建议的可能;从学生的答题角度看,诸如‘建议稍微增加羽毛球的进货量’‘减少足球的进货量’‘减少排球的进货量’等答案无疑只针对其中的部分数据给出了建议,并不全面;从参考答案与改卷过程看,本题答案缺乏基本能力区分层级,显然不足以精准反馈学生真实的能力水平。你看是不是这样子呢?”对于我的条分缕析,他有些惊讶地说:“我们平常不都这么教的吗?这个答题套路学生也很熟悉的,不是吗?考试嘛,得分就行了。”

不得不说,他的话让我对这个题目的答案更加耿耿于怀了。模糊的答案叠加模式化的答题训练带来的数据“迷雾”,不仅蒙蔽了我的眼睛,也误导了学生对自己能力水平的认知。更可怕的是,它甚至会限制教师的教学思路。试想,如果一个教师长期面对这样的评价标准,大概都会用最高效的方式传授给学生能够拿分的答题模式,而不是让学生全面地去认识数据的意义,更不可能培养学生“以数为据”探求事情真相的习惯。

“作为教学评价的试题与答案,不能这样子!”我在内心呐喊着。

在我看来,真正有效的评价应该如“SOLO分类评价理论”那样,清晰地呈现学生的思维层级,从而为后续有针对性的教学提供事实依据。这次考试中,学生所写的答案大多属于“单点结构”,即只看到了丰富数据中某个单一数据,然后据此给出了自己的建议。从推理思维来说,这属于“以偏概全”;从数学角度来说,这是无视数据及其意义的表现。但是,在这样一份答案面前,所有的这些问题都被遮蔽了。

也许是这份卷子的“刺激”,也许是较劲般想要追寻一份更加理想的数学教学样式,我决心一定要帮助学生拨开“数据”迷雾,引导他们从“答题模式”中解脱出来,从而真正地提升其数据分析的思维——不为“数据”遮望眼,而是“据数”以求真。

探索:一节追寻“答案”的课

带着之前的思考,我开始了我的试卷讲评课。这节课的目标只有一个,那就是引导学生在学习过程中发现数据背后真正的“答案”。

课堂伊始,当我出示这道题的时候,班上各种声音此起彼伏:“老师,这题太简单了!”“So easy!”“我全对的!”……这一切都在我的意料之中,毕竟对于六年级的孩子来说,每一个满分答案都足以让自己骄傲好一会儿。于是,我让一部分学生“秀”出自己的答案。

“老师,我写的是建议增加羽毛球的进货量,因为这个太好卖了。”

“我的答案就四个字——少进足球,也拿了满分。”

……

当一个个学生满怀自信地举手并说出自己的答案,教室里常会伴随着几声“我也是这样写的”的呼应。看着他们热情高涨的样子,我意识到是时候泼泼冷水,激发其更进一步的思考了。于是我说:“同学们,这道题目大家很少有被扣分的情况,这很好!但这还不是真正的厉害!”

正当学生还有些意外的时候,我用PPT出示了这个答案:

建议增加羽毛球的进货量。

我接着说:“能看出这个满分答案的缺陷,才是真正的厉害!”一阵错愕之后,有的学生开始与同桌叽叽喳喳地交谈,有的学生歪着脑袋陷入了沉思,还有的学生盯着PPT上的答案,有些出神,仿佛在想:满分答案,还能有错?

几分钟后,有个男生举起了手,他站起来说道:“老师,我想这个答案是不是有点不完整呢?”

“你为什么这么说呀?我很想听听你的想法。”我鼓励他继续说下去。

“因为答案写得太简单了,而题目中的数据那么多。”

听他这么说,我故意问:“是吗?如果数据很多,答案就要多写点?”

他赶紧解释:“不是,不是……我是说……我是说这个答案只解决了数据中的一部分问题。”

“你真是太聪明了!”我热情地夸赞道,并示意他继续说,“那么这个答案,解决的是哪一部分数据反映的问题呢?”

对话进展到这里,教室里顿时又活跃了起来。很多学生举手说自己也知道答案了,但我还是示意刚才的男生继续说出自己想法:“这个答案只回答了羽毛球的进货建议,没有去思考足球、排球等物品的销售与进货问题。”

或许是因为失去了表现的机会吧,其他学生显得有些失落。这时,我又适时地抛出了新问题:“同学们,你能将这个答案写得再完整一点吗?”

很快,一个女生站起来发言:“羽毛球和乒乓球很受欢迎,因为进货量的95%左右都销售出去了,可以再多进一点。足球和排球只卖了50%左右,可以减少进货量。篮球销售了80%,所以也可以稍微少进一点。”她的回答,赢得了全班同学一阵热烈的掌声。

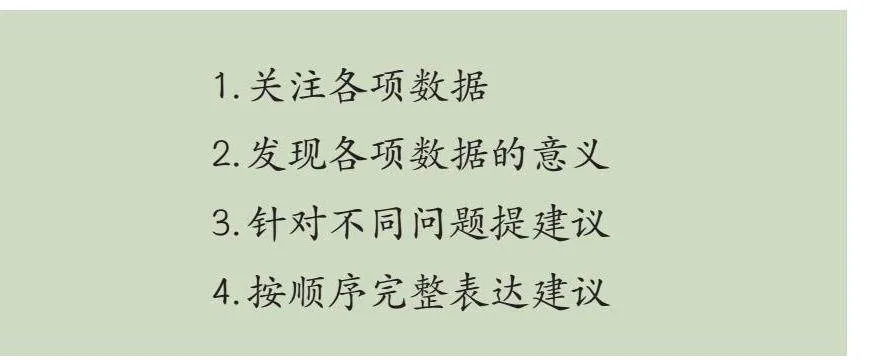

从这个女生的回答中,我看到了学生思维的提升——从“SOLO分类评价理论”中的“单点思维”提升到了“多点思维”。但本着“授人以渔”的理念,我想让学生及时总结类似题目的解决思路,于是追问道:“小组讨论一下,如果以后碰到类似的题目,你有哪些好办法帮助大家将答案写得这么完整呢?”

也许是之前环节中的充分引导,最终一切水到渠成,学生的思考很快就呈现了出来。几个小组都提到了要关注各项数据,并将数据进行分类,然后从中找出不同的问题,再针对问题提出具体的建议,最后将这些建议完整地写出来。而我所要做的,便是顺着学生的发言板书关键词:

一节课下来,学生的表现让我之前的愤懑烟消云散,取而代之的是满心欣喜。原来,只要正确引导,学生完全能够从“模式化”的答案中走出来。在课堂小结部分,我指着板书向学生再次强调:“在分析统计数据时,同学们一定要学会观察各项数据,思考它所代表的意义,切不可只看到单一数据就下结论,这样容易导致片面的认识和思考。因为真正的‘答案’,藏在完整的数据中。”学生频频点头,仿佛早已知道了一样。

收获:一个理想“答案”的诞生

课后,我迈着轻松的步伐回到办公室。刚坐下,就见小叶同学跑过来说:“老师,这节课真有意思!原来我们的满分答案也不完美呀!”我笑笑道:“所以我们更要认真思考嘛。”一旁的同事见状说:“刚才看你们班学得很‘嗨’的样子,陈老师真是厉害呀!”我接话道:“‘嗨’是‘嗨’,不知道效果怎么样呀!”说实话,我的确见过太多次学生课上学得轰轰烈烈,课后忘得干干净净的情况了,因此觉得有必要测一测学生的真实掌握情况。于是我从数学教材中摘录了一道与上述试题相似的习题,并稍微做了一点改编。

[(1)基础题:根据图表信息,你对下一次进货有什么建议?

(2)挑战题:根据图表信息写出你对下一次进货的建议,结合数据说明你这样建议的原因。][某鞋店上个月女鞋进货和销售的情况如下表。]

在课后上交的作业中,全班超过半数的学生选择了挑战题,并且有理有据地表达了自己的理解,甚至我还收到了一份这样完整的答案:

[37码女鞋进货量多,销售量也多,销售量占进货量的96%左右,因此要多进37码的鞋子;35、39、40码的鞋子虽然进货量不多,但销售量也不高,销售量不超过进货量的60%,可以适当减少进货量;36码鞋子的销售量占进货量的94%,38码鞋子的销售量占进货量的92%,销售情况都还不错,可以保持进货量。

(此答案来自班上一数学中上水平的学生)]

看到学生的答案,我心里乐开了花:这次学得真是不错呀!在反馈作业时,我大大表扬了学生一番:“经过同学们的认真思考,我发现很多人做得比出卷老师都要好!希望同学们不要盲目相信答案,而是要保持这样独立思考的习惯。毕竟,纸上得来终觉浅,绝知‘答案’要躬行嘛。”此时,孩子们专注的眼神里正闪烁着自信与得意的光芒。看得出来,他们依然沉浸在成就感里。

思考:一份未完待续的“答案”

源于一道试题的躬行实践与求索之路,至此告一段落。我想起《小王子》中写的:大人往往只热爱数据。作者的言下之意是人们往往更注重结果,而忽略事物本身或其发生与发展的过程。我庆幸于自己在数据面前保持了应有的冷静,在教学时重建了学生认识数据意义的过程,从而帮助他们提升了数据分析的思维。走出教室时,我心里依然不平静,大概是不确定这次经历足以自慰还是应该自警吧?

后来几天里,我仍时不时地回想这个过程,更多的思考慢慢地浮现了出来。特别是前些时间关于何为“教学评一体化”理念的困惑,似乎也有了“1.0版”答案:原来作为教学评价手段的考试(包含命题与评价标准等),真的会影响到教师的“教”,也自然而然地影响到学生的“考”和“学”。教师如果不简单粗暴地追求“考”的结果或数据,而是更多地着眼于数据与结果所反馈出来的真实思维水平,从而调整我们的“教”,改进学生的“学”,自然会提升学生在“评”中的表现。

我心想:“所谓的‘教学评一体化’理念,其实也不复杂嘛!这个未完待续的‘答案’,或许我可以探索一下!”正这么想着,窗外传来一阵朗朗书声——“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。此时,这熟悉的诗句特别入心。是啊,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,这次经历再次将这朴素的道理教给了我。想到自己的教学之路,纵然道阻且长,纵然困惑满满,但这一次,我将无畏出发!因为我相信,答案,就在躬行求索的前行路上!

(作者单位:浙江省瑞安市侨贸学校)