二胡演奏创新型合作及多元化实践初探

摘要:主动拥抱文化多元化的社会发展趋势,积极激发自身的独立性和创造性,是二胡演奏者的一项重要的任务。本文结合具体实战经验,倡导运用具有创新型及多元化特点的二胡演奏实践形式,包括二胡与不同演奏乐器的创新型合作,针对传统作品不同演奏形式、移植二胡作品及当代新作品的多元化演奏等,期望能够给广大二胡演奏者带来启发。

关键词:二胡演奏" 创新型" 多元化

引言

经过近百年的发展,二胡艺术在各个方面都发生了巨大的变化:乐器制作日益改良、音量音色逐渐改善、创新作品不断涌现、演奏技巧升级迭代……随着社会的发展,二胡作品中所承载的“多元化”功能越来越明显,二胡演奏中所涵盖的“创新化”要素也越来越重要。

笔者多年来从事二胡的演奏实践,与国内各大音乐院校及演奏团体的作曲家、演奏家合作,共同改编并完成了多项创新型合作及多元化二胡演奏作品,依托武汉音乐学院,在华中地区致力于推广二胡演奏的多元化实践。本文从“二胡与不同演奏乐器的创新型合作”和“作品及曲目的多元化”两个方面,对创新型及多元化二胡演奏实践的探索,展开分析和探讨。

一、二胡与不同演奏乐器的创新型合作

谈到二胡与不同演奏乐器的合作,一般会联想起二胡与扬琴、二胡与钢琴这些传统组合。其实,二胡还可以与很多其他演奏乐器进行创新型的合作。

(一) 二胡与古筝的创新型合作

上海音乐学院作曲系教授朱世瑞专门为二胡与古筝创作了乐曲《水想Ⅱ》。2014年,笔者与武汉音乐学院古筝演奏家刘文佳教授,在武汉琴台音乐厅演奏了这首乐曲。

《水想Ⅱ》共四个乐章。在第一乐章中,二胡与古筝旋律相互交融,演奏者需要敏锐观察对方的声部,对力度、节奏、音高和声响层次的频繁变换进行精确地控制;同时乐章中大量不规则乐句,需要二胡演奏者在没有传统的规律节奏型的条件下,通过密切相关的气息控制来完成与古筝的共同演绎。在第三乐章中,一方面二胡声部快速且大篇幅的内外换弦、高音变换,极大地增加了演奏的难度,另一方面二胡声部还需要在古筝游刃有余、紧打慢唱的节奏型中,寻找到两者的节奏律动平衡,快而不急,密而不乱。

在演奏这首乐曲过程中,需要主动调整在传统乐曲中形成的固有思维,一方面完成高难度乐章及段落的演奏,另一方面掌握将乐曲中独特不规则乐句“规整得错落有致”的能力。

(二)二胡与半无品大阮的创新型合作

以传统古琴曲《阳关三叠》为例,二胡和半无品大阮这两种孑然不同的民族乐器之间的合奏也具有很强的创新性。半无品大阮是武汉音乐学院副教授华卉于2014年——2021年进行的乐器改革,将传统大阮前九品柱去掉,用黑檀指板替代,并获国家专利。二胡与半无品大阮这两种乐器,一个侧重于线、一个侧重于点,如何在线和点之间寻找到平衡;一个音色柔美、一个音色醇厚,如何搭配出合适的声部模拟古琴的独特质朴音色;一个司拉弦、一个主弹拨,如何将古琴曲中的多层次情感共鸣通过二度创作再现给听众,这些都要求演奏者完成自主开拓、独立原创的工作。

2017年,笔者邀请华卉老师,共同改编完成了二胡与大阮版本的《阳关三叠》。在整首作品的演奏中,半无品大阮似古琴韵律般,依托独特厚重的音色缓缓而行,恰如其分地烘托出二胡独奏乐句的方整有力。在演奏过程中,双方不仅注重滑音、揉弦等传统二胡技法,而且不断思考这些技法与古琴中“绰注”“吟揉”手法的联系,采用纵向思维方式进行聆听,审视二胡与其他乐器的异同和协作,最终以声腔化的表现技法演绎出原琴歌特有的韵味。

(三) 二胡与大提琴的创新型合作

《梁祝》原为小提琴独奏作品,后改编为小提琴与大提琴等诸多不同重奏版本。2016年,笔者因受邀与上海交响乐团合作,以二胡与大提琴的创新组合形式,重新演绎了这首经典作品。在合作中,双方探讨了很多原创性问题,包括:如何在大提琴深沉的琴声中充分展现二胡音色的柔美,如何协调和平衡东西方经典弦乐器间的相辅相成、相得益彰,如何以二胡结合大提琴的音色组合传递小提琴作品中所蕴含的情感共鸣等。

在具体的演奏过程中,一方面,需要重点理解中国民族乐器与西洋弦乐器音响特质的异同,感受二胡细腻柔美的音色与大提琴低沉浑厚的音色之间的呼应,体会由不同音色相互转换而模拟出的深情对话;另一方面,需要根据梁祝的剧情发展,调整弓法、指法使二胡和大提琴音色及音响效果更加融合统一,管理气息的运用来衬托音乐表现、烘托情绪递进、演绎出“你中有我,我中有你”的深层次情感交流。

通过二胡与不同演奏乐器间的多元化创新型合作,一方面丰富了二胡这一民族乐器的不同“角色”,重新定义二胡在各类艺术作品中的创新型“生命”;另一方面也加强了纵向听觉能力,积极探索多元化的二胡实践形式;通过各种创新思维,拓宽二胡舞台艺术实践的边界和外沿。

二、作品及曲目的多元化

(一) 传统二胡曲目演奏形式的多元化

二胡作为具有悠久传统文化的民族乐器,为我们留下了很多经典作品,比如由黄海怀先生移植改编而成的,二胡与扬琴版本的《江河水》。对于经典作品的多元化探索,我们更多是保持原作不变,对演奏形式作出调整。

旅加二胡演奏家、作曲家高韶青曾将《江河水》改编成为二胡与弦乐室内乐版本,既不同于传统的二胡与扬琴的版本,又不同于有指挥的二胡与乐队版本。它要求二胡演奏者在没有指挥的情况下,引领弦乐室内乐队的律动与二胡气息相吻合,平衡室内乐队的不同声部以实现情感共鸣。和传统二胡演奏中所训练和要求的能力相比较,这种新形式的演奏,对二胡演奏者的个人综合技能、与弦乐室内乐队之间的协作能力,与团队的配合默契度,都提出了更高的要求。

高韶青还在二胡的琴头与琴轴、千斤、琴皮和琴筒上做出了细致、实用和具体的改革,研制出了韶琴二胡,拓宽了传统二胡不具备的中低音音域,实现了中国弦乐重奏中音色的统一。基于此,笔者于2015年在武汉音乐学院成立了华中地区首支以韶琴二胡为主的弦乐演奏团体——“吉韵韶琴邦”弦乐室内乐队。

2017年10月,乐队演奏了二胡与韶琴二胡弦乐室内乐版本的《江河水》。在演奏这一版《江河水》的过程中,演奏者不仅需要掌握娴熟的韶琴二胡演奏技能,而且要兼备合作思维,既要能够“听”到乐队的局部与整体,更要能够“看”到独奏者的气息细节变化;在声响结构上,弦乐队需要精确地控制声响,恰如其分地烘托出独奏者在不同乐段的演奏意蕴。整首演奏,以创新型的方式对传统作品完成了二度创作的再创作,迈出了探索二胡传统曲目创新型演奏实践的一步。

(二) 移植二胡作品的多元化

早期的二胡移植作品,或来自于个性较强的民族器乐,如对板胡曲、唢呐曲、双管曲、秦腔合奏曲及江南丝竹作品的移植,或来自于对戏曲唱段、民族歌剧唱段的移植。自上世纪80年代以来,涌现了一批炫技性强、难度高的由小提琴移植而成的作品,诸如《流浪者之歌》《卡门主题幻想曲》《引子与回旋》等。进入21世纪后,越来越多的钢琴作品也被移植为二胡作品,如《蓝色狂想曲》等。

在这类由西方名曲移植而成的二胡作品的演奏过程中,不仅要求对每一个音准和节奏的精确把握,而且需要特别关注对原作西方音乐特质的多层次解读,以及对独特节奏型的理解和融会贯通。如《引子与回旋》,这首西班牙风格作品中,大篇幅的6/8拍在传统二胡乐曲中比较少见,为了更好地展现节奏律动感,不仅要“多听”“多想”,还要通过“多唱”的方式,让旋律自然地往前流动。再如《流浪者之歌》,时而深情时而激昂的旋律,描绘了吉普赛人豪迈奔放、热爱生活的民族特性,同时也带来了作品中各类音程、分解和弦的频繁变化。在演奏过程中,除了需要掌握指距和弦法关系等基础技法,还需要仔细琢磨乐曲的分句,掌握乐句的分寸,融入自己对乐曲的理解,完成音乐情感的表达。

(三) 当代二胡新作品的多元化

随着二胡作品的不断丰富,当代新作品如雨后春笋般不断涌现。重视当代新作品的创作,是拓展艺术视野的宽度、提升二胡演奏技法高度一项不可或缺的内容。比如《随想曲二号——蒙风》等作品,经过数年的坚持和实践,现在已经成为武汉音乐学院很多学生考学或比赛的优选曲目。

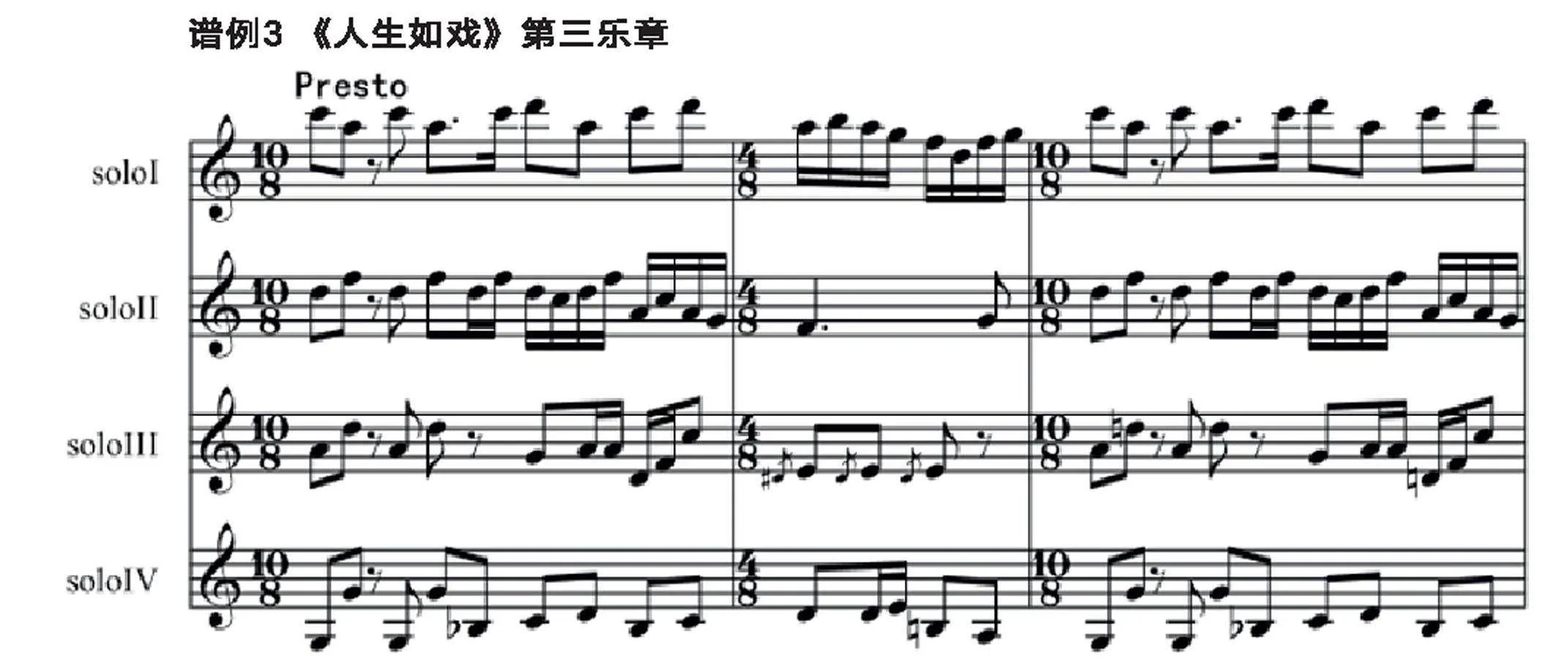

除了独奏作品,重奏新作品的实践也十分重要,如李博禅的《楚颂》、曲大卫的《人生如戏》等。李博禅的《楚颂》,是一首双胡琴重奏作品,胡琴Ⅰ与胡琴Ⅱ分别代表楚霸王与虞姬两个角色。在演奏过程中,一方面需要学会代入角色感,清楚地理解两把胡琴间相互的音区和音色对比,在演奏中增强乐曲的叙事性和故事性;另一方面要侧重展开对揉弦频率、压力、幅度的同步率,弓段、弓速的分配,双胡琴声部的互补与竞奏、并行和齐奏等特殊演奏技法的练习和提升。曲大卫的《人生如戏》,是一首三乐章二胡四重奏室内乐作品,这首作品一方面启发了在重奏作品演奏中,如何突破独奏作品的固有演奏习惯和模式的思考,另一方面也需要在演奏练习中,音准节奏训练、听觉能力训练及声部间配合训练的不同目的和方法。

无论是给传统二胡作品赋予的多元化演奏形式,还是由多元化来源移植而成的二胡作品,还是百花齐放的当代二胡新作品,二胡演奏者在演奏过程中,只有持续提升和完善演奏技法的“创新性”,才能不断开拓和丰富舞台艺术实践的“多元化”。

结语

未来,我们需要更加主动地拥抱多元化的社会发展趋势,不断自我激发在作品二次创作中的创造性,积极提升在传统民族乐器演奏中的独立性和文化自信。二胡演奏者,需要勇于尝试不同的演奏形式,工于掌握不同的演奏风格,善于把脉当代作品的最新动向,勤于创造和作曲家的交流互动。在探索和实践的过程中,紧扣“创新”和“多元”两条主线,注重创新思维的培养和创新能力的提升,同时不断引领并突破二胡演奏形式和作品改编的多元化。希望本文所探讨的方法能够给广大二胡演奏者带来一些启发,探索出更多具备创新型及多元化特点的二胡演奏实践形式。

参考文献:

[1]胡志平.(2011). 《关于音乐艺术高素质、多样化、拔尖创新人才培养的思考》,《黄钟》,2011年第4期。

[2]刘文佳.(2018). 《古筝现代室内乐教学实践研究》,《人民音乐》,2018年第7期。

[3]马太初.(2016). 《双胡琴与民族管弦乐队楚颂胡琴部分研究》,中央音乐学院,2016年5月。

[4]胡志平.(2017). 《二胡名曲的风格韵味美》,学术讲座,2017年6月。

[5]管民.(2011). 《二胡移植作品的发展及其意义》,《丝绸之路》,2011年第16期。

[6]张军.(2017). 《浅谈近现代二胡乐器改革》,《艺术评鉴》,2017年第6期。

作者简介:万吉,武汉音乐学院中乐系硕士生导师