超“逸”之机:钢质丝弦“逸·精制”诞生记(下)

(接上期)

二、“钢弦丝韵”的可能性探索

古琴钢弦由于其张力较大、弦体弹性小、传声速度快、声衰减性和蚕丝弦截然相反,必然会导致其发生泛音列的能量分散,这样的分散,既是钢弦音量大的源泉,也是钢弦音色单一的根源。这是钢弦在其被创造出来匹配于古琴这一老物件时,必然会出现的事物发展初级阶段极为正常的现象。

在相同定弦音高情况下,张力相对于丝弦偏大30%~40%左右的钢弦,由于其振动特性导致的“韵味缺乏”,并非是说钢弦的延音能力之“韵”的不足(相反,余韵过长而成分不够纯净),而是弦琴共鸣体在应对“低频泛音列能量延续不绝”的审美需求下之“韵”的不足,是一种对于较低沉、纯净音色的喜好,所谓“客心洗流水”。毕竟“鸣金戛玉”普遍出现在散音、泛音上会有美好的体验,而普遍出现在按音尤其构成琴乐不可或缺的上准按音时,即等同于“声短韵焦”了。

从心理声学的原理上说,人耳对声音响度的感知是随频率和声强不同而变化的。即人耳对于偏低频的声音需要更强的声音强度才能得到“洗心”般的满足(类似味觉对甜味的感知阈值),而对于偏高频的声音却极其难以接受,稍有存在即觉恼人、烦心(图7)。这是一种潜藏在人身体中的普遍生理反应现象,古琴相对其他乐器,在演奏时难以准确听出音高,专业训练时要通过视唱练耳克服人的先天不足即是来源于此。与之相对,“舜制五弦以歌南风”,也正是利用古琴独有的音色特征来获得其他艺术形式难以实现的社会性功能。

单芯钢丝琴弦弹性偏小、低频声衰减性强而高频声衰减性弱,强调“声”,容易产生更大的音量,这对于舞台演奏和特定曲目是有自身优势的。然而,琴人的演奏方式(弹弦位置、弹弦角度、发力方式等),琴弦定弦音高(偏低定弦有助于将过分的高频响应往中低频泛音列迁移)和琴体共鸣的匹配性,是在研发改良,更好使用琴弦时需要认知的。

技术研究往往不是一个单纯的工作,专业领域也并不应该是固化的,例如,心理声学(psycho acoustics)是研究声音和它引起的听觉之间关系的一门学科。人耳对于频率、声强、音色和满足度的底层科学问题,目前其机理还很难从生理解剖角度完全解释清楚,但是我们已经发现了一些基本规律。对于丝弦的过分青眼,很难说不来自于缺乏长期丝弦使用经历的一种文学性美化,更有着对美好事物的一种向往和寄托。毕竟在钢弦普及的时代,大多数琴人都没有频繁经历过上弦、换弦、配弦,这一生活方式和传统琴人是很不一样的,这样的心理偏好,是完全可以解释的。

具有多年丝弦使用经历的传统演奏家,对待钢丝之争,却往往存在着不同的意见。有的通过钢弦可以达到其审美追求,适配其技法需要,大可不必天天“伺候”丝弦,并为“断弦”不时担忧;有的则因为通过“单芯钢弦”完全无法找到自己所期望的审美目标而不得不回归丝弦,并接受丝弦由于制作工艺不良带来的缺陷。正如一些丝弦演奏者认为的那样,光滑的“单芯钢弦”虽然免除了劣质丝弦的磨手之弊,但是“缺点最重要的是内涵明显单薄了,是属于艺术性的”。不可否认,这样的所谓的艺术性判据,其相对于科学性、物理性,往往是主观的,因为其审美标准原本就不是容易得到广泛而具体的认同的。

对他们的看法的深入剖析,无疑非常有助于我们现代制弦者调剂刚柔,进行继承和创新。借助矛盾论的认识,事物的优点,在环境发生变化后,往往会变成缺点,比如丝弦较短的延音和表面的粗糙感;而这原本是钢弦长处——音量大、余韵足、光滑易弹,反而被人们冠以“烦人”和“单调”。

当环境发生人未能预料的变化时,人对于审美预期的渴望,往往还会催生一种“探奇”乐趣,例如对于丝弦的摩擦声和易断,原本是缺点,却会反过来变成“豢养宠物”才能获得的心灵慰藉:是通过精心呵护,才能换来的短暂美好。在这样的心理下,原本具有“捕鼠”能力的家猫,其明显的功能性优势反而被人所忽视,甚至无视了。单芯钢弦的美学遭遇,大抵如此。细细思来,多么普遍,又多么强烈!

区分是丝弦的固有问题还是制作工艺的问题,在丝弦制作恢复的过程中,得到的关注并不够充分,琴人也往往将这一表里不同的问题混淆起来。所谓的“丝弦声音好”,大多数人认为人们对于一种相对纯净音色(无论是透润还是清圆的取向)的追求,在声学分析上是完全可以找到量化证据的。

人的手和耳,本质就是一对支撑琴器演奏、琴乐欣赏行为的底层传感器,其对于不同频率的声音的好恶是符合客观规律的,可复现、可分类。但是不得不说,由于古琴制作的进步,配装钢弦的新制古琴能达到的音色境界,也绝非一味追求“沾丝则算”的所谓“丝弦古琴”能梦见的。

理解科学原理的核心,是要知其然,更知其所以然。事物在其发展的初级阶段,必然要经历各种困难,也会面临各种限制,还会遭遇“绝长续短”“买椟还珠”的困顿与焦灼。事物本身的发展,原本就具备“从量变到质变”的可能,不断地扬长避短、锦上添花,才可能让现代技术为传统审美服务,勾连二者之间的潜在可能,这即是时代的期许,更是理性的回归。即如古琴家谢俊仁先生所说:“只要能符合古琴的艺术要求,我们实在不必拘泥于某种规格。琴弦的选择应是同一道理,钢弦或丝弦不应互相排斥,不同的琴弦可适合不同的乐曲和琴器”。

三、“钢质丝弦”的创新之路

鉴于上述深植于“丝韵之美”的传统制弦理念,“戴弦”传承着由上海音乐学院乐器工厂所创制的“钢弦丝韵”技艺,以民乐改革的创新理念首创了产学研合作模式,近年来联合上海交通大学构建了国内首个“弦琴一体实验室”,基于系统工程的产品研发理念,以人机工效/工程心理学为指导,提出“人、曲、弦、琴一体化”设计架构,从顶层融合材料学、振动学、音响学、乐器制作学、演奏学等跨专业领域,深耕琴弦音色分析技术,建立了面向乐器音质评估的系统性方法和智能化实验平台(图8)。

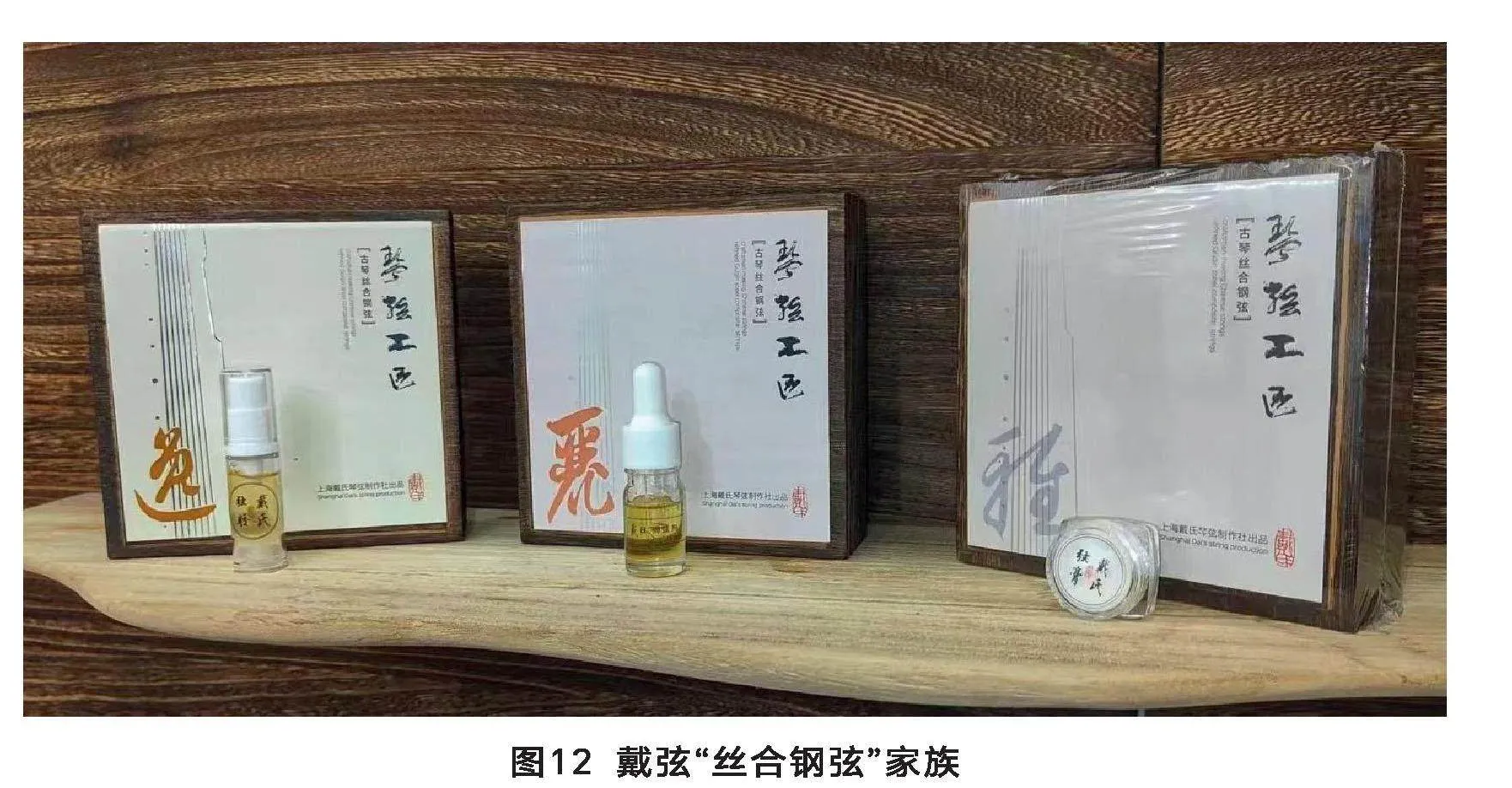

“戴弦”目前已创新突破了“单芯”和“丝合”的琴弦研制并行路径,获得了多项国家相关技术发明专利、软件著作授权,产出了一系列跨学科成果,相关技术已用于指导乐器改良、琴弦制造的实际生产,持续推进现代丝弦制作技艺的理论研究和技术进步,部分新产品已投入市场。“丝合钢弦·逸”的产生,即是作为上音乐器厂后人的戴弦人悉心审视民乐改革60年成果,努力继承民乐“丝韵之美”,传续创始人戴闯先生创造于20世纪60年代的“钢质丝弦”初衷的心血之作。正如著名斫琴家、古琴家王鹏先生指出的:“‘逸’的诞生,是一种传统丝韵跨越时空、历经一个甲子的正向回归和正向发展”。

甫“逸”初问世于2020年10月的中国上海国际乐器展览会,上海戴氏琴弦制作社的相关理念和产品即被“上观新闻”以《一根琴弦的故事》为题进行报道,并得到了多家媒体的转载。自2020年以来,上海戴氏琴弦制作社在官方微信公众号上以《云赏戴弦》为题,征集琴人“弦琴一体”的实践案例分享四十余期,目前已经获得了超过两万阅读量,持续推进着中国民族乐器“丝韵之美”的社会化普及。

创新步伐永不止步,戴弦人深入整理传统琴乐、琴器审美范本并进行数据化,不懈挖掘传世琴弦制造工艺的技术细节,不断试验复现,不知经历了多少次失败,又收获了多少次惊喜,数易其稿、反复推敲,持续突破着琴器、琴弦张力与振幅均衡性、韵长与音质系统性提升的关键难题(图9、10、11)。

(红色线:丝合钢弦“逸·精制”,绿色线:某新制丝弦。弦丝合钢弦能获得比新制丝弦更好的中、低频泛音能量集中特征)

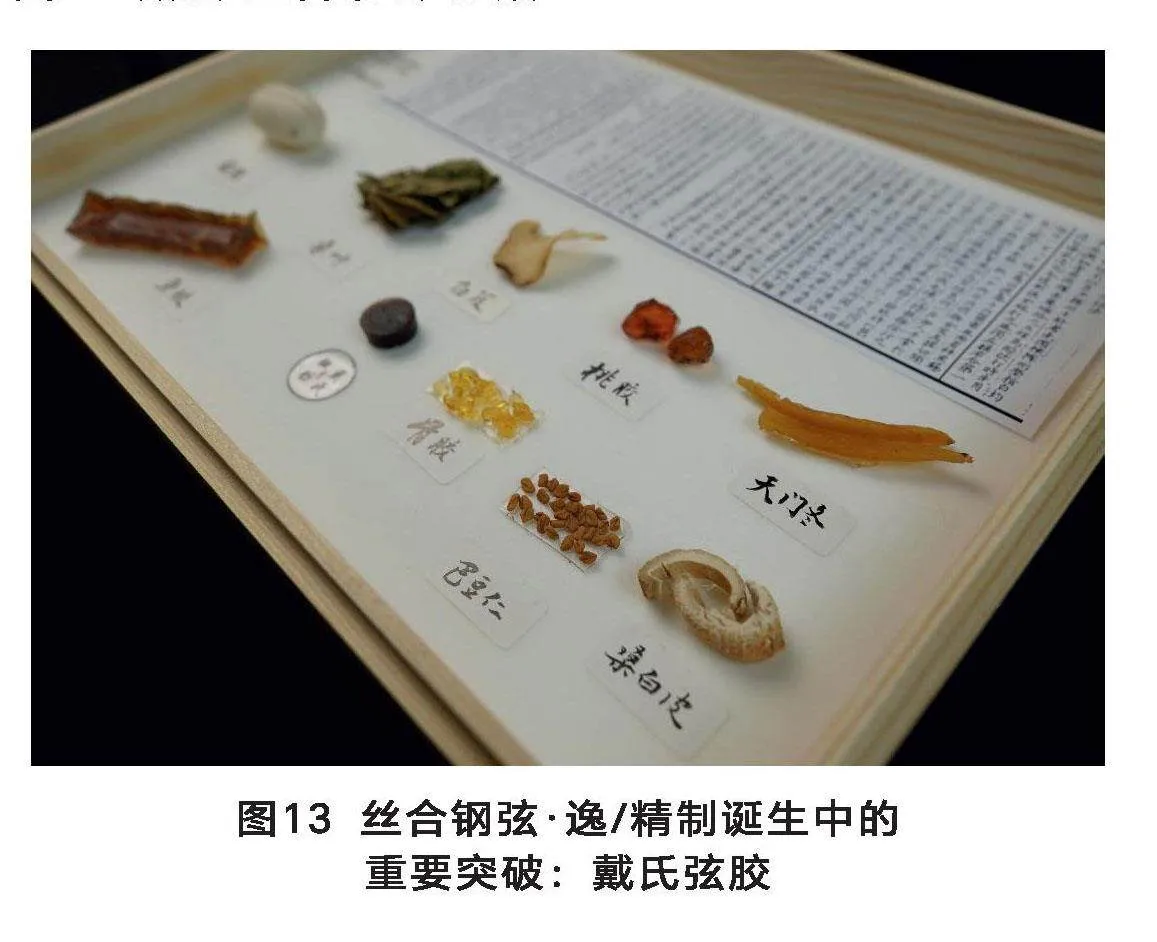

在“丝合钢弦·逸”的专利基础上,戴弦人深入挖掘古传丝弦制作技艺在选材缫丝、缠弦精度、弦胶炮制上的历代技术成果,取长补短、依貌体神,发挥现代制造技术的优势,努力平衡传统琴乐音色追求与现代琴弦制造要求,最终于2023年在“逸·精制”上实现了“钢质丝弦”的全新呈现,并促进了升级型号“丝合钢弦·逸+”的持续技术革新与品质提升,为“丝合钢弦”系列拓展多元审美的产品化之路奠定了更为牢固的基础(图12、13)。

结语

“丝合钢弦/逸·精制”见证着新一代民乐人的初心不忘、砥砺奋发。在过去的五年里,广大琴人对“逸”的接受与意见,鼓励着戴弦人精益求精、踔厉前行;制琴者对“逸”的认可,预示着为实现“弦琴一体”的至高审美有着越来越多的同行者。

原始创新,是历史血脉的延续,更是时代责任的期许。“丝合钢弦/逸·精制”的诞生不是偶然的,它的问世既饱含了戴弦人对于“钢弦丝韵”的深切体会,更记录着戴弦人在追寻“艺工结合”路上的逐级登攀,是新时代民乐人向老一代乐改人交上的一份历史性答卷。是为记。

注释:

〔日〕田边尚雄著:《音乐音响学》,[M].东京:音乐之友社,1951年,第33页。

黄树志:《从琴弦探讨古琴过去、现在与未来的发展路向》,[J].七弦琴音乐艺术,第6辑,1999年,第24页。

江南:《一根琴弦的故事》,上观新闻(解放日报新闻阅读客户端),[URL].https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=304883amp;v=1.4amp;sid=67,2020年10月28日。

使用的分析软件为“戴弦·音色显微镜”手机APP,此软件由上海戴氏琴弦制作社与上海交通大学联合研发。

作者简介:卢艺,上海交通大学副教授/博导、中国民族管弦乐学会乐器改革制作专业委员会办公室副主任、上海戴氏琴弦制作社技术总监。

戴卫,上海戴氏琴弦制作社总经理,中国民族管弦乐学会乐器改革制作专业委员会常务理事。

戴闯,原上海音乐学院乐器工厂厂长、上海戴氏琴弦制作社创始人。