踏上“灵影仙踪”之旅

去哪里看“蛇”?上海博物馆是个好去处。这里正在举办“灵影仙踪:上海博物馆蛇年迎春展”,展出了13件/组馆藏与借展文物精品,带领观众踏上一场探寻蛇灵文化的奇妙之旅。

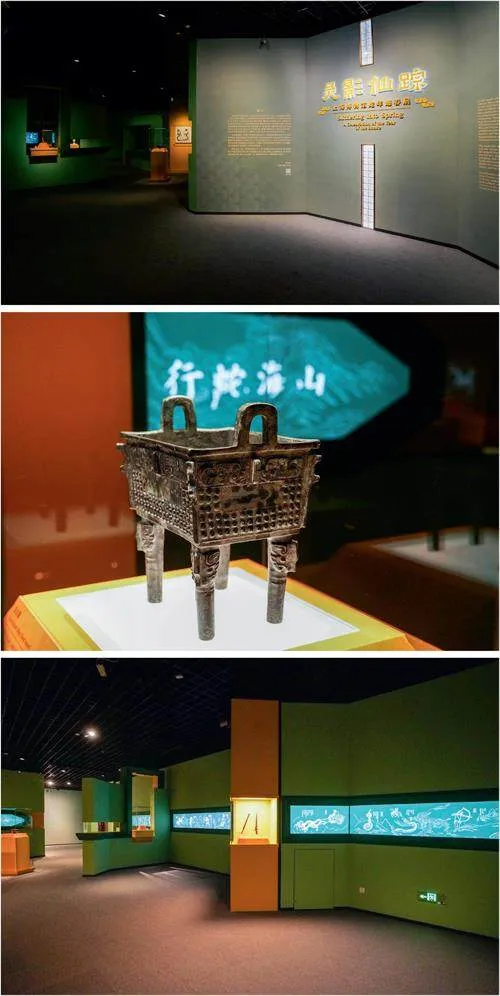

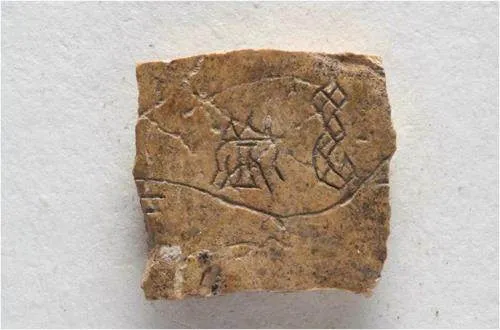

走进展厅,首先映入眼帘的是商晚期刻辞龟腹甲残片(图1)。龟甲上刻有两字,右字为甲骨文“它”。“它”字最初表示为“蛇”,其字形十分形象地描绘了蛇的特征:头部呈三角形,身上有花纹,尾部卷曲。秦汉时期,表示蛇的“它”字增加“虫”字偏旁,形成了后来的“蛇”字。商代甲骨文中已出现“它(蛇)”字,商周时期的青铜器上也不乏蛇纹装饰,可见蛇的形象很早就深入人心。

西周“员方鼎”也是本次展览的亮点之一。其口沿下装饰有对称的蛇纹,这些蛇纹不仅是一种装饰,更体现了当时人们对蛇的某种敬畏或崇拜,是馆藏青铜器中难得的蛇文物代表。

云南李家山青铜器博物馆藏的西汉蛇纲网状铜器(图2),造型独特。其整体作圆形网兜状,一蛇贯穿其中,似网兜的纲绳。蛇头昂首鼓目,蛇口大张,锯齿尖锐;颈部前后弯曲,有菱形鳞纹,腹面扁平,有横格鳞纹,背面中线起脊棱;后端蛇尾作浮雕缠于圆口形銎(安装柄的接孔)上。此器在滇文化墓地中极为罕见,仅见于江川李家山墓地,其用途尚不明确,有学者认为是水田或水中使用的打捞器;也有学者认为,此器在大型男性墓内置于长兵器和仪仗器中,或是专用的仪仗器。

同样来自云南李家山青铜器博物馆的鎏金蛇头铜剑柄(图3),铸成立体蛇头形,内空,通体鎏金。蛇张口露齿,颈部弯曲,背面有菱形鳞,腹面为横格鳞。蛇头后接一字形剑格,剑身遗失。滇国青铜兵器有20余种,其中戈、矛、剑、钺、斧、戚等虽见于中原地区,但器型、纹饰差别较大,很明显是云南当地制作的。另一部分兵器不见于我国内地和云南邻近地区,大多是模仿动物的某一部位制作的“仿生式”兵器。这类兵器构思新颖,做工精湛,为滇国青铜器中艺术和实用功能高度结合的典范。

上海博物馆藏的东汉“伏羲女娲捧日月”画像石拓片(图4),拓自四川新津县东汉宝子山崖墓一号石棺后挡的画像石。伏羲一手举日,女娲一手举月,皆人首蛇身,各持巾带,两尾交缠,呈对称构图,通常日中有金乌,月中有蟾蜍。根据考古发现和传世文物,这类图像在汉代曾经广泛流行,多见于河南、四川、重庆、山东、陕西等地的墓葬和石阙。

清陕西皮影“青蛇架”(图5)是传统影戏剧目《白蛇传》的演出道具。其为青蛇府邸大型景片,在戏中起到交待地点、衬托氛围等作用。其造型庞大,精雕细镂,敷彩以红、绿、黄、黑为主,对比鲜明,营造出一派光怪陆离的景象。景片共由10个部件缀订而成,以便折叠在戏箱中装运。蛇虽为“五毒”形象之一,但美丽善良的白娘子形象深受人们喜爱。因民间有端午节驱“五毒”的习俗,影戏《白蛇传》常作为端午时令戏演出,有着驱疫求吉的寓意,更为民间生活增彩添趣。

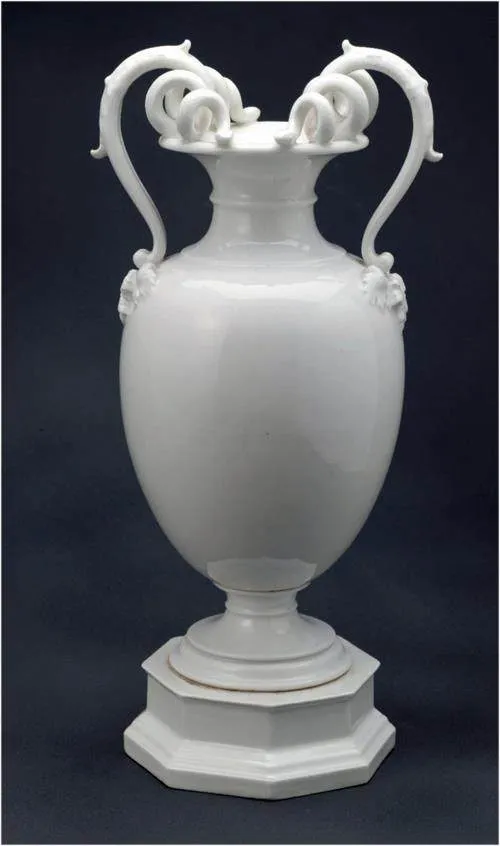

此外,展览中还有19世纪末德国皇家柏林瓷厂烧制的白釉蛇耳瓷奖杯(图6)。在古希腊神话中,蛇常与智慧女神雅典娜、医神阿斯克勒庇俄斯等人物相联系,蛇纹因此象征知识和智慧,也象征治愈、死亡和重生。19世纪末,新艺术运动在欧洲盛行,主张运用自然元素,并注重表现优美、律动的线条。流畅、富有动态的蛇形曲线不仅展现器物的雅致,也融合多种象征意义和文化内涵,为作品增添了神秘感和艺术价值。柏林瓷厂建于1751年,以模仿德国迈森瓷起步,后结合法国塞夫勒瓷的风格,丰富了釉色种类和彩绘工艺,并于1763年成为皇家瓷厂。其产品被欧洲王室贵族争相收藏,也用于外交礼赠。

从这些展品可以看出,“灵影仙踪”展览传达出丰富而多元的蛇文化。在中国文化中,蛇被誉为“小龙”,是龙图腾的原型之一。它无足而水陆畅行,冬眠或蜕皮后宛若新生,种种特质令古人敬畏并将其神化。从甲骨文、《山海经》的记录,到青铜器、画像石上的图像,蛇的灵影遍布于中国早期文明。它既与创世神灵相关,诉说着先民对子嗣绵延的期许;也是部落领袖沟通天地、彰显权威的象征。滇、蜀、楚、闽、吴越诸地皆曾崇蛇,祈求庇护与力量。此外,蛇还以北方水神玄武、温婉有情的白娘子等形象留名后世,民间至今仍有祭祀 “蛇王”、迎蛇为“宅神”“财神”等习俗,寓意吉祥富贵。

“灵影仙踪:上海博物馆蛇年迎春展”通过这一件件精美的展品,让观众见证了灵蛇传说在中华文明中的绵延与变迁,也感受到灵蛇文化跨越山海、连接各民族以及不同文化的精神共鸣。它不仅是一场视觉的盛宴,更是一次深入了解蛇文化的奇妙之旅。据悉,本次展览将持续至3月2日。

——胡可敏捐赠文房供石展将于 4 月 29 日在上海博物馆拉开帷幕 !