美育视角下非遗的空间设计与实践研究

摘 要:美育是非物质文化遗产传承与发展的重要途径。随着时代的发展,揭阳市“竖灯杆、升彩凤”民俗面临着传承困境与习俗意义日渐淡化等问题,通过分析其蕴含的文化内涵与美育资源,以美育为目的、非遗为内容、空间为载体,将非遗的艺术特征融入到空间的设计实践中。旨在传承“竖灯杆、升彩凤”民俗文化, 探究美育功能在图书馆空间中的结合方式和应用价值,创新空间中的美育发展新模式,在体现美育价值的同时提升大众的审美素养,为非物质文化遗产的继承和弘扬探索了新的路径。

关键词:非遗美育;图书馆空间;“竖灯杆、升彩凤”;主题性构建

1 前言

习近平总书记关于美育的重要论述中强调“做好美育工作,要扎根时代生活”,也就是坚持以人民为中心的创作导向,把人民作为美育工作的主体,把满足人民精神文化需求作为美育工作的出发点和落脚点。美育是构建德智体美劳全面培养的教育体系的重要组成部分,在落实立德树人、实现培根铸魂方面发挥着举足轻重的作用[1]。美育是非物质文化遗产的可持续发展途径之一,能够对中华传统文化进行传承弘扬,有助于培养公众的文化理解、艺术审美创意实践等能力。其中,“竖灯杆、升彩凤”作为国家非物质文化遗产之一,经过时间的沉淀孕育出独特的艺术风格与美育价值。通过深挖其蕴含的美育资源运用在空间的设计实践中,促进非遗节庆的传承与发展。

2“竖灯杆,升彩凤”概况

2.1非遗故事

“竖灯竿、升彩凤”是广东省揭阳市龙砂乡的传统民俗节日,这个习俗相传是纪念其江氏先祖--南宋爱国名相江万里而创立的,至今已有700多年的历史。传说“帝为龙,相为凤,将为虎”,而万里公生平喜欢画凤,后又有族人在江边发现真凤栖于竹林中,因此,江氏后裔确定以竖灯杆升彩凤的形式,来表达对先祖的纪念、对家国的笃敬,并沿袭至今,成为当地江族特有的民俗文化印记[2]。后代以“竖灯杆,升彩凤”习俗来纪念祖先,彩凤是用一根10多米长的毛竹支撑,每户门前都升着彩凤一家连着一家极为壮观。“彩凤”上安装的节日灯会在黑夜一齐亮起来,在夜晚能观赏到一座色彩斑斓的灯城。“竖灯竿、升彩凤”习俗世代相沿,具有悠久的历史文化,使得它具备了独特的民族和地域特色,展现出独特的艺术风格。

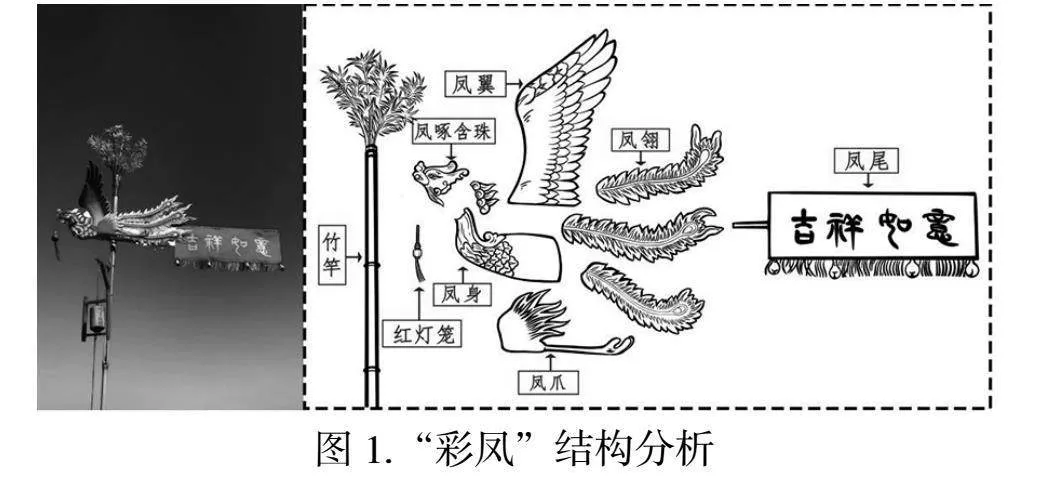

2.2手工技艺

彩凤不仅是祭奠先祖的祭祀用品,更是一种具有工艺美学和审美价值的艺术形式。彩凤制作工艺严谨细致,从材料的选择、图样的设计、雕刻剪裁再到上色,按照规格分解为凤头、凤身、凤翼、凤翎、凤尾等不同的部位依次进行。凤头讲究“小而精美”,凤嘴挂着中国结或是红灯笼。原料选用硬木、铁皮和绣花绸缎,为使翅膀颜色富有层次感,一层一层渐进地上色使其最后呈现渐变的效果,使色彩生动富有层次感,让彩凤这一形象更为丰富饱满。灯杆彩凤因其独具匠心的技艺,充分展现出材料美、结构美、形式美、图案美等美学特征。(见图1)

2.3艺术特征

“竖灯杆、升彩凤”民俗活动经过数百年的发展与沉淀,具有丰富的文化意义与美学价值。造型上,以凤凰的形态呈现,凤头小而精美,凤啄朝上,嘴中含珠,神态精巧灵动,凤爪朝上翅膀作翱翔姿势整体造型好似一只彩凤在空中展翅翱翔。元素上,彩凤象征祥瑞、凤嘴挂着中国结与红灯笼、凤尾披着用金色丝线绣着\"吉祥如意\"的字样的红绸缎,竖立在一根十米长的毛竹上寓意着步步高升,充分展现出中国传统美学特征。色彩上,彩凤中艳丽的五色指红、黄、蓝、绿、白,红色最为突出,展示出中华传统的东方美学之势。传承文化上,从“竖灯竿、升彩凤”节日意义、彩凤寓意、中国结与红灯笼、“吉祥如意”字样、色彩美学等元素的运用中体现出深厚的中华传统文化底蕴与美育资源。

2.4发展现状

以“竖灯杆,升彩凤”的民俗形式来纪念先祖在国内较为罕见。作为国家级非物质文化遗产它历史悠久,在长期的传承发展过程中衍生出内容深刻的民俗内涵。随着数字时代的发展,国内一些民族传统文化逐渐消失在时代的视野里,灯杆彩凤民俗文化在传承发展上面临一些问题。

首先,节日活动周期间隔时间长,技艺传承人储备不足。“竖灯杆、升彩凤”民俗每隔十二年举办一次,祭祖活动持续一个月,是国内间隔时间最长的民间活动。在长达近十一年的空窗期中,随着时间的推移组织群体老龄化、年轻人对传统手工制作兴趣不高,导致了节日习俗的意义逐渐淡化及技艺的传承断层严重。其次,彩凤的制作过程较为复杂繁琐、耗时长、制作成本高,这使得彩凤技艺的传承难度加大。最后,民俗的保护与传播渠道单一。“竖灯竿,升彩凤”是地方的民俗祭祀节日,仅在广东揭阳地区进行,在文化输出与受众方面受到很大的限制,缺乏多样化传播形式。

3美育与非遗的空间设计路径探索

3.1美育与非遗

非遗的美育传承是指在一定的历史背景和社会条件下,以艺术审美为基础,以培养和提高人的审美素养为目的,通过教育、艺术、文化等手段进行的传承和发展优秀民族文化遗产的活动[3]。非物质文化遗产强调人的精神传承、技艺传承、文化传承、艺术传承等具有丰富的美学资源。美育旨在立德树人,培养人的发现美、创造美、鉴赏美的能力,促进人的全面发展。人们从自身的审美认识出发,通过欣赏、分析、理解“竖灯杆,升彩凤”的文化内涵与艺术价值,从其造型、色彩、纹样、材质等艺术特征去感受美的过程,获得审美感受,从而提高自身的美学素养与审美活动水平。美育为非遗提供了新的展现方式,非遗是美育的主要内容,“竖灯杆、升彩凤”为美育提供养料,美育赋能非遗的传承与发展,塑造特色文化标签,凝聚民族力量体现文化自信,为非遗发展注入新的生机和血液(见图2)。

3.2美育与公共空间

美育的进行是多元的,最重要特点是实践性和体验性,可通过课堂、艺术、电影、空间等多种途径达到美育的目的。图书馆作为公共空间具有很强的美育功能,公共空间作为人类聚集的主要活动场所,承载着社会美育的职能,现代的公共空间更注重设计的独特性,具有空间的场景多元化、内容多样化、群体大众化等特点。在设计上增添个性的艺术装置、讲究空间艺术氛围的营造、打造吸引人群的网红打卡点等无不体现出艺术的元素。公共空间是社会美育的延伸与载体,是适应时代发展与体现人们对美好生活的向往,为人类进行审美活动的重要场所,发挥着美育的作用。公众通过在空间的审美活动,用自身的情感体验与审美经验,与非遗产生审美关系,获得审美感受,从而让美育潜移默化地进入人的意识,温润心灵、陶冶情操、提升审美感知能力,进而激发人们的创新潜能。

3.3非遗在公共空间设计中的价值意义

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是连结民族情感、维系国家统一的重要基础[4]。非遗文化赋能公共空间艺术是一场积极的双向赋能,公共空间艺术挖掘非遗文化内涵,以供养艺术的再生和艺术呈现[5]。将“竖灯杆,升彩凤”的节庆文化与美学元素运用在公共空间的设计中,使空间带去不同的文化体验,提升空间的视觉审美与文化底蕴,打造独具地域特色的非遗美育空间。公共空间以人的流动延续非遗文化对外的交流,使人与人、人与地方之间产生情感联系,实现非遗的活态化传承,为公共空间附加美育功能。将非遗融入公共空间的设计中,通过搭建展示平台、打造传承基地、文化展馆、图书馆等非遗节庆主题的空间,为公共空间提供更具深度和发展潜力的方向。非遗节庆的多样性与艺术特征给空间设计带来很强的可塑性,增强了展示、传播、美学功能,通过体验非遗空间提升公众的审美鉴赏能力与文化自信。

4美育视角下非遗的图书馆空间设计策略

4.1在地性设计,情感唤醒与空间营造

图书馆是实施美育不可或缺的场所,非遗语境下的美育空间设计,增强了地域场景的营造。将揭阳市“竖灯杆、升彩凤”美学元素运用到空间的设计中,非遗与公共空间相辅相成,承载着民俗特色、民俗记忆,使空间成为有层次的在地文化综合体,续写图书馆设计的新篇章,探索着非遗的过去与未来。特色的文化定位与环境打造,为空间注入灵魂和温度,体现美育价值的同时促进了非遗的传承与发展,满足了人们的精神需求,打造揭阳人独特的情感寄托场所。

4.2审美化设计,色彩感知与材料运用

基于现代审美需求进行空间的再设计,营造美的视觉,提升大众的审美趣味。彩凤制作材料通常为木质,并且具有鲜明的色彩特征,其中赤红色最为突出。在图书馆的空间设计中材料使用以木质为主,木质结构的环形书架层叠旋转向上,温暖的木色沉淀光阴质感,通过对材料不同场景的运用与融合,从而突出非遗的环境氛围。空间整体色彩基调为木色,传统木色搭配大理石地板,运用非遗符号延续文化记忆,书香与木香、传统与现代的结合,展示非遗的文化特性与空间的独特性。图书馆空间营造美的视觉和创造美的效果,凸显美育功能,使人在不知不觉中接受美的观念,建立美育观念在生活中的自我意识。

4.3体验式设计,空间布局与场景互动

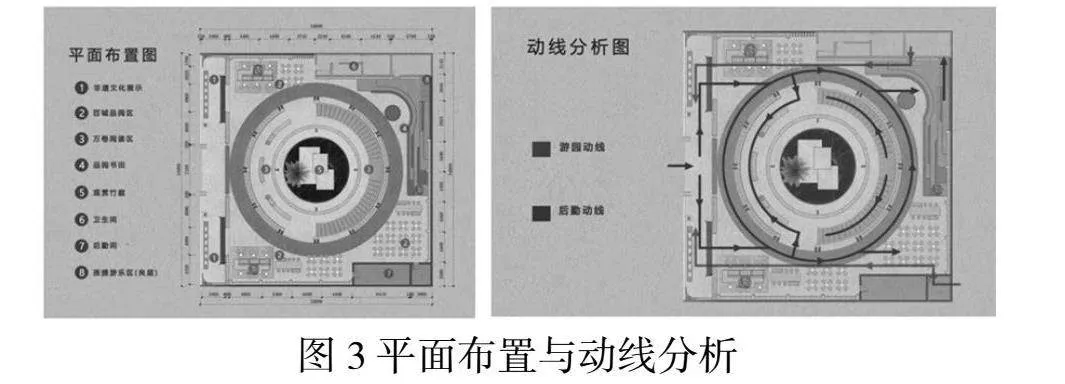

空间以圆环式进行布局,形成自然婉转的环形式动线,巧妙地把各区域划隔开来,书墙与阅读书台设计为圆环形造型围绕着环形动线,沿着环形动线走,感受彩凤伴随书香在空间中翱翔。以中庭圆形阅读休闲空间为中心,空间设计了非遗展示区、万卷阅读区、观赏竹亭区、百城品阅区、品阅书田区等公共区域。突破场景式的简单描绘,营造场景的故事性、文化性、体验性、艺术性等特点,烘托空间美的氛围,美育功能贯穿整个空间设计,增强人的审美体验,推动空间的多样性发展。

4.4主题性设计,创新空间与意义重塑

随着技术的发展,空间需求的变化远不及科技发展要求我们做出的改变,图书馆空间的发展趋势从过去内容同质化转向探索空间的主题化和专业性。主题化和专业性指的图书馆未来的发展过程中,可能会承担起某一类型特征化的功能,例如专门性的对于城市人文空间的挖掘、专门性的对于社交空间的挖掘[6]。一个好的空间是经过时间不断沉淀的结果,就好似“竖灯杆,升彩凤”是被时间赋予了历史价值,通过讲好非遗文化故事,以空间为活动载体、彩凤为意象结合美育赋予空间新的时代意义。

5“竖灯杆、升彩凤”的空间设计实践

非物质文化遗产的文化内涵是通过人的活动表现并传达给受众的,其内在价值需要借助于行动才能展示出来[7]。图书馆是为人们提供阅读、学习、休闲交流的场所,通过阅读使人的精神产生共鸣,“竖灯杆,升彩凤”作为国家非物质文化遗产有着文化底蕴与审美价值,而美育在于增强人们的审美素养促进人的全面发展,三者来自不同领域,有着提升人们更好生活与文化自信的共同使命,在物质与精神层面上都为人们提供了能量场所。

5.1空间功能与动线分析

满足多元功能需求,创新场景灵活体验,为空间附加美育功能。将“竖灯杆,升彩凤”艺术特征运用于图书馆的空间设计实践中,设计一处集非遗展示、书籍阅读、数字交互、美育审美、休闲观赏于一体的公共空间,各类不同场景功能,满足不同群体的阅读需求。空间划分为游园动线与后勤动线,保证了空间使用的便捷性与私密性;游园动线打破了传统图书馆动线的沉闷感与规矩式,为读者提供更为灵活的动线与自由的体验(见图3)。

5.2空间节奏与情景体验

游园式多样的场景运用,打破了对传统图书馆空间的刻板印象。空间整体氛围为复古基调,大面积使用暖黄色系,提取彩凤的红点缀其中,通过增添绿植去中和暖色调带来的沉闷,使空间透气。巨大的书墙配合动线蜿蜒流动,空间配置了阅读休闲桌椅与阶梯式阅读平台,中庭空间最为特色,镂空竹庭将大自然引入室内,通过弧形玻璃幕墙将空间划分为动态区与静态区。在空间展现非遗的文化与智慧,体现美育价值,使读者精神和意境双结合,进而提升大众的精神修养与文化内涵(见图4)。

5.3装饰元素与光线营造

将揭阳市的岭南建筑元素提取运用于图书馆的门头设计上,空间增添了仿活字印刷与红色渐变的亚克力造型墙等设计形式,传统与现代结合丰富空间艺术形式。提取“竖灯杆、升彩凤”的竹元素点缀于中庭中心区域,彩凤在中庭里做腾飞姿态的造型,契合着“竖灯杆、升彩凤”节节高升的寓意,将人们对美好生活的向往表达于现实场景。利用图书馆特点,空间设计了环形书墙与,书架内嵌暖黄色灯带,使用纺纱与玻璃材质的隔断,使空间若隐若现赋予空间通透感。中庭的自然光线与空间的人造灯带巧妙结合,光影烘托美的氛围,丰富空间的视觉体验。

6结语

非遗与美育的结合为空间提供丰富的设计素材。通过提取非遗的故事题材、造型语言、艺术特征等进行简化和再设计,选取最具代表性的符号特征如彩凤造型、色彩语言、材料选择等元素融入到图书馆的空间设计与实践中,运用现代设计手法创新非遗的表现形式,充分发挥其艺术价值与美育功能形成空间的主题化和独特性。以美育的方式发挥非遗的艺术特色,借助图书馆空间使其成为贴近大众生活的公共场所,从而增强人们的文化自信与审美素养,为非物质文化遗产在现代空间的应用与发展提供新思路。

参考文献

[1]李洋.习近平关于美育的重要论述:生成、要义及特征[J].河北广播电视大学学报,2021,26(01):79-85.DOI:10.13559/j.cnki.hbgd.2021.01.014:80

[2]陈琼华,江丹燕.民俗类非物质文化遗产的保护与传承研究——以国家级非遗灯杆彩凤习俗为例[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2023,(01):45-47.

[3]陈芷欣.从包豪斯的设计教育理念看非遗美育传承[J].美术教育研究,2023,(09):54-56.54

[4]. 进一步加强非物质文化遗产保护工作[N]. 人民日报,2021-08-13(001).DOI:10.28655/n.cnki.nrmrb.2021.008506.

[5]陈莺娇.柘荣剪纸活态传承与公共空间艺术双向赋能研究[J].雕塑,2022,(02):44-45.

[6]沈嵘.基于城市第三空间的图书馆空间再造研究[J].新世纪图书馆,2022,(04):54-58.DOI:10.16810/j.cnki.1672-514X.2022.04.009.

[7]关山,郝阿娜,李冰.非物质文化遗产展示空间设计策略研究[J].华中建筑,2016,34(05):148-152.DOI:10.13942/j.cnki.hzjz.2016.05.034.