节能材料燃烧热值检测及影响因素研究

摘 要:本研究以岩棉板、复合发泡水泥板为例,探讨了节能材料燃烧热值检测过程中的影响因素。在研究中,详细阐述了每种材料的定义、特性和应用领域,并提出了相应的热值检测过程中的影响因素,包括试验过程环境、水温影响、称重误差、氧气纯度等。通过重视这些关键因素,能够全面、准确地评估节能材料燃烧性能,为有效控制防火等级,以及在节能材料的选择和应用上提供了科学依据。

关键词:节能材料燃烧性能;燃烧热值;岩棉板;复合发泡水泥板

1 前言

随着近年来住宅以及办公楼的普及,全国多次发生火灾事故,高层建筑的消防安全备受人们关注,全国防火安全问题的日益凸显,使建筑外墙保温材料的防火阻燃性能再次受到了社会各界关注。其中对防火性能有显著影响的,关于材料的燃烧热值的研究和应用也日益深入,因此本文在此探讨建筑材料燃烧热值。复合发泡水泥板、岩棉板等作为重要的外墙外保温及阻燃材料,在建筑和工程领域具有广泛的应用前景。然而,为了确保这些材料的质量和燃烧性能符合相关标准和要求,必须在检测过程中关注对试验结果产生影响的各个关键因素,来评估其燃烧性能参数。

2测定建筑材料燃烧热值的意义

建筑材料的燃烧热值,作为衡量其潜在火灾危险性的关键性参数,是在材料燃烧过程中释放热量及评估火灾荷载时不可或缺的基础运算数据。燃烧热值能够用于评估外墙外保温材料的潜在阻燃性能,是界定燃烧性能防火等级的重要试验参数[1]。

3节能材料燃烧性能等级划分和相关参数定义

通过严格把控建筑节能材料的燃烧性能,能够有效地从源头来确保材料防火性能。通过准确评估和检测节能材料燃烧性能参数,可以确保其节能材料在实际应用中具有优异的防火效果。燃烧性能等级分类及其定义如下所述。

3.1燃烧性能、燃烧热值定义

建筑材料的燃烧性能,是指材料在燃烧或遭遇火源时所产生的所有物理及化学变化的综合表现。

燃烧热值,是指单位质量材料在燃烧过程中所释放的热量。具体而言,它反映了材料燃烧时的能量释放能力。

3.2燃烧性能分级

建筑节能材料的燃烧性能依据其耐火特性被明确划分为4个级别,分别是:A级,主要包括不燃材料及其制品;B1级,主要包括难燃材料及其制品;B2级,主要包括可燃材料及其制品;B3级,主要包括易燃材料及其制品。其中,A级材料进一步细分为A1级和A2级。A1级材料涵盖了诸如无机保温材料中的岩棉板、复合发泡水泥板等高品质不燃材料。

4岩棉板燃烧热值研究

4.1岩棉板的定义、特性和应用领域

岩棉保温装饰板,简称岩棉板,是以玄武岩及其他天然火成岩石为主要原料,经高温熔融工艺处理,随后利用离心力纺丝制成无机纤维。这些纤维再与适量的热固性树脂粘结剂及憎水剂混合,经过压制成型、固化处理及精确切割等一系列工艺步骤,最终制得的一种板状建筑材料。岩棉板以其卓越的保温隔热性能、吸音降噪性能、高效吸热性能、阻燃防火性能,以及优异的高达98%的憎水性能而著称。

4.2岩棉板燃烧热值的检测

在进行燃烧热值试验时,应先确认该样品是匀质样品还是非匀质样品。如果是非匀质样品,首先对该样品进行分层,区分该样品里面的主要组分和次要组分,并对每个组分(包括次要组分)分别进行评价。在大量样品试验过程中发现:大多数非匀质样品中不只有一个主要组分和一个次要组分,往往包含2~3个主要或次要组分。这就需要在试验过程中一一分层。如果非匀质样品不能分层,那么委托方就需要提供原材料的各个组分。如果非匀质样品可以分层,那么在试验过程中进行分层时,需确保样品的每个组分应与其他组分完全分离,必要时可以采用辅助工具,避免不同层间的成分相互粘附。

总热值应以MJ/kg为单位表示。对于带表皮的非均质样品,当计算总热值时,首先测量其表观密度,当有不同组分时,先依次计算各组分的面密度,再依次将各组分的热值转换为MJ/m2进行表示,最终计算总热值。

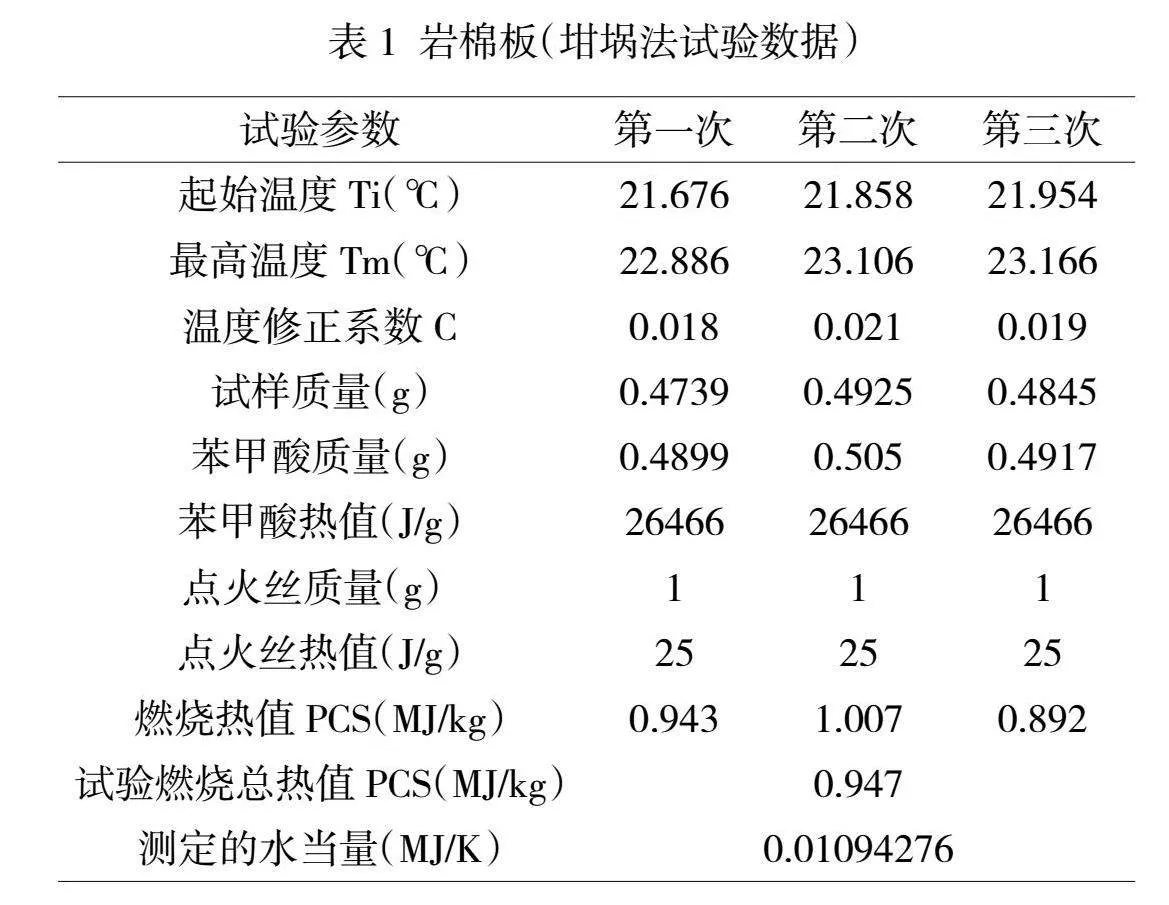

对于一个单独的样品,如匀质样品岩棉板,应进行3次试验。如果单个值的离散符合燃烧热值规范判据要求,则试验有效,取该3次测试结果的平均值,否则对2个备用试样进行试验,就是说对同一样品,最多对5个试样进行试验。具体数据见表1。

5复合发泡水泥板燃烧热值研究

5.1复合发泡水泥板的定义、特性和应用领域

复合发泡水泥板是一种采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥作为主要基材,并添加适量的矿物掺合料,经过发泡、养护及切割等一系列精细工艺加工而成的闭孔型轻质板材。该板材作为保温系统核心材料,被应用于由粘结层、保温隔热层、抹面层和饰面层组成的建筑外墙外保温隔热系统中。

复合发泡水泥板在建筑节能保温领域展现出了卓越的性能,它作为无机保温材料,在试验时产生吸热反应,表明复合发泡水泥板具备完全的防火能力。该材料广泛应用于各类建筑主体,包括建筑的屋面和外墙。

5.2复合发泡水泥板燃烧热值的检测

复合发泡水泥板作为匀质样品,总热值以MJ/kg表示。

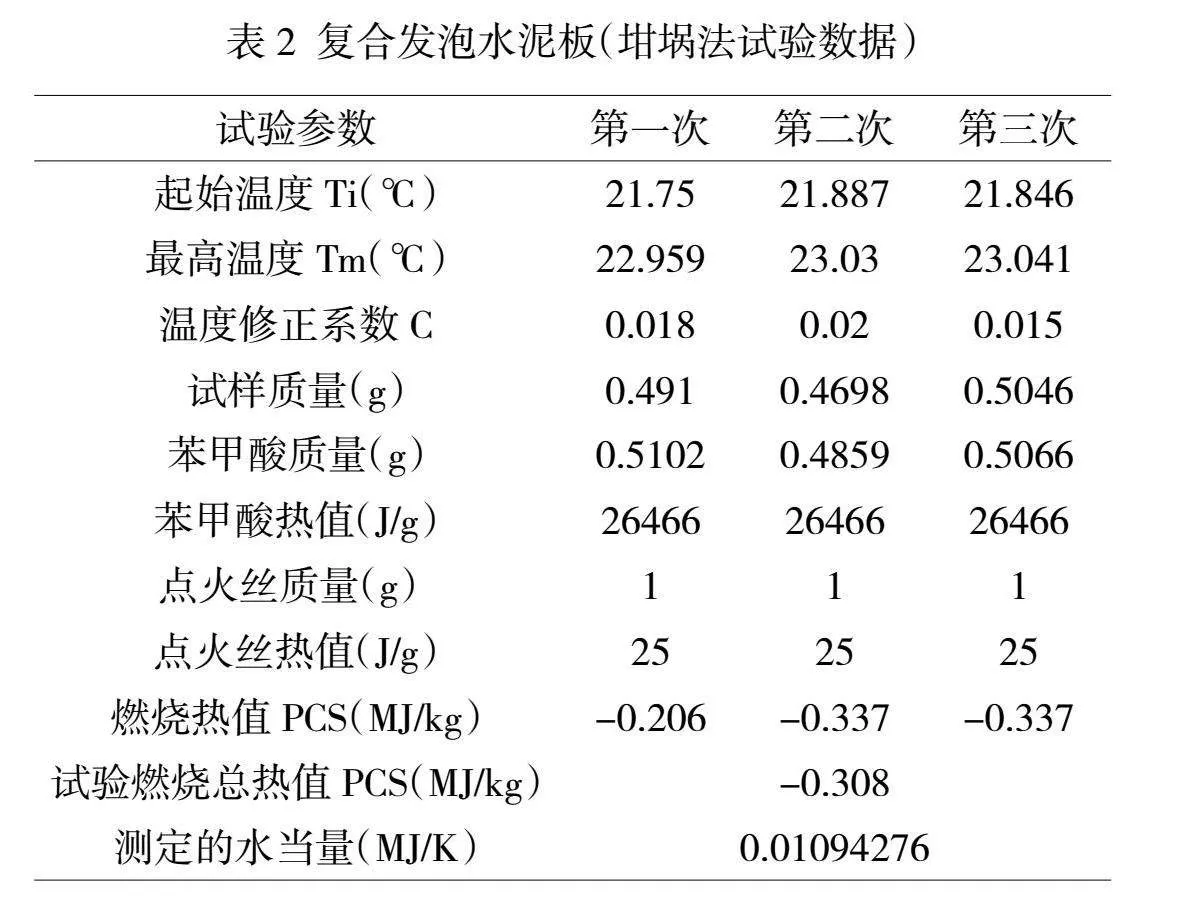

对于复合发泡水泥板,应进行3次试验。如果单个值的离散符合GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》的要求,则试验有效,取该3次测试结果的平均值。经过大量试验数据表明,复合发泡水泥板在量热仪中发生吸热反应,放入的样品往往不能完全燃烧,大多数情况热值出现负数,或者值很低,说明该种材料在氧弹中发生吸热现象,表明复合发泡水泥板防火性能好[2]。具体数据见表2。

6建筑节能材料燃烧热值检测影响因素

6.1环境因素影响

试验前,应将粉末试样、苯甲酸标准物质和香烟纸放在温度23±2℃,相对湿度50±5%的环境中进行状态调节,一般不少于48 h;量热仪、氧弹及其附件、蒸馏水或者去离子水,也需放在标准试验条件下进行状态调节。在水当量标定和样品试验过程中,要考虑状态调节环境与试验环境中温度、湿度对样品状态的影响。如温度是否符合标准要求,湿度是否稳定,以及在选择养护箱养护时,受仪器自身客观因素影响,是否会存在养护48 h期间样品过干、过湿情况,是否会导致样品温度、湿度状态不均匀。

6.2水温影响

试验环境温度与水温度是否稳定。水温的稳定是一个长期的过程,与环境温度的稳定息息相关。量热仪中内筒水温,前10 min内的连续读数的偏差能否在±0.01K之内,将会直接影响水当量的标定次数和标定结果。大量试验结果表明,5次标定数据越接近,试验结果更易稳定,更容易符合规范要求。水温在前10 min内温差越小,表明环境温度与水温越稳定,越容易在5次标定出水当量,样品试验结果偏差越小。一般水温48 h能稳定,应能达到规范要求,但往往在实际试验过程中,一般试验室内很难在这么短的时间内达到要求,通常需要20天,甚至更长时间。应在氧弹中放入10 ml蒸馏水或者去离子水,用来吸收苯甲酸标准物质燃烧所释放出来的酸性气体。蒸馏水或者去离子水以及清洗氧弹所用的水,也需放入标准试验环境中进行状态调节,并保持水温稳定,避免使用与量热仪内水温偏差较大的水。

6.3称量误差影响

热值试验样品与苯甲酸一般均称量0.5 g,选用万分之一天平,精确至0.1 mg。定期校准,选用200 g砝码,为确保称量样品0.5 g的准确性,应使用高精度0.5 g砝码进行称量复核,以确保天平的准确性。天平自身的稳定性能很重要。天平应放置在平稳、安全、固定、防震的操作台上,避免放置在有强烈震动和气流的地方,同时避免阳光直射和灰尘污染。此外,应定期清洁天平,保持其干净整洁。万分之一天平的存放和使用环境应严格控制,确保天平的稳定性和准确性。

6.4样品放置状态影响

当选用的苯甲酸标准物质为粉末状态时,把试样和苯甲酸充分混合后再放入坩埚;当选用的苯甲酸标准物质为丸片时,需考虑样品和苯甲酸标准物质的放置状态,不同的状态对样品是否能完全燃烧有较大的影响。经过不同样品的反复试验,结果表明,先放置苯甲酸标准物质丸片在坩埚底部中央,然后用小药勺将样品粉末分次并均匀地放在苯甲酸标准物质丸片周围,苯甲酸标准物质丸片上方可有少量的薄薄一层样品,这样更易燃烧完全。同时,在点火丝固定在氧弹时,需要注意的是,轻柔地用点火丝慢慢拨开样品粉末,使其轻轻接触苯甲酸标准物质丸片,确保其点火成功并完全燃烧。

6.5点火丝长度影响

点火丝不宜过长,也不宜过短。首先,点火丝过长容易导致点火过程中碰到坩埚壁,导致点火失败;其次,点火丝过长较易出现在点火过程中,导致点火丝熔进标准苯甲酸标准物质丸片中,从而点火失败。

如果点火丝过短,在样品装入氧弹的过程中,若发生轻微晃动就会出现点火丝移位、点火丝接触到坩埚壁、点火丝与标准苯甲酸标准物质丸片不接触等情况,导致点火失败,试验失败。

6.6氧气影响

在氧弹内充入高纯氧,压力达到3.25 MPa左右。每次试验的充氧压力和充氧时间应尽量保持一致。在满足规范要求的前提下,试验中应尽可能选择纯度较高并且已去除其他可燃物质的高压、高纯氧。

6.7燃烧后样品状态影响

从仪器中取出氧弹后,需静置10 min以进行泄压处理,随后方可打开氧弹。检查样品是否完全燃烧干净,若氧弹内部观察不到煤烟状沉积物,且坩埚表面无残留物,或者燃烧后样品成球状,并在氧弹中未发生爆炸等现象,则可判定试样燃烧完全[3]。

7结论

本文对节能材料中的岩棉板、复合发泡水泥板燃烧热值试验结果的影响因素进行了研究。岩棉板、复合发泡水泥板在建筑和节能领域中扮演着重要的角色,通过对岩棉板和复合发泡水泥板燃烧热值检测方法的研究,以及对燃烧热值试验过程中环境因素影响、水温影响、样品在坩埚中放置状态影响、称量误差影响、助燃物点火丝长度影响、氧气纯度以及充氧时间的影响的研究,可以更好地了解燃烧热值试验过程中的注意事项。未来的研究可以进一步完善和改进这些检测方法,以满足不断发展的节能材料防火性能的要求。

参考文献

[1]金凯,王一民.论建筑材料的燃烧热值[J].建材发展导向,2011(10):32.

[2]李玲利,刘海波,宋建伟,等.常用建筑材料的燃烧热值浅析[J].中国建材科技,2009,18(6):14-17.

[3]蒋琼.新型建筑材料脱硫石膏砌块砌体性能研究[J].科学与财富,2018(36):244.