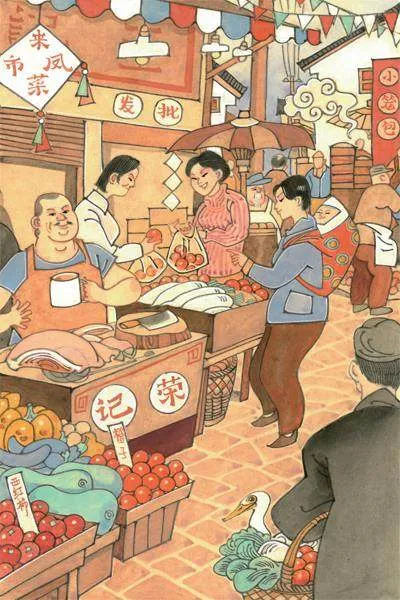

走!逛菜市去

与菜市相连的动词,除了“逛”,其他的都有些不合时宜。

试想,在一个平凡的周末早上,睡醒以后,溜达到附近的菜市,先拐进旁边的小铺买根油条,一边吃,一边掀开万年不换的塑料门帘——西头卖豆腐、榨菜、炸丸子等副食品的摊位已经开张,穿过狭长的杀鱼卖肉的走廊,就是一片蔬菜瓜豆的天地。直奔常光顾的老菜农的摊位,拿点儿新摘的辣椒、茄子,再去选几根晚上吃的玉米。红富士苹果、雪花梨、玫瑰香葡萄,或细嗅或端详或拿在手里掂量掂量……

哪怕你什么都不买,这也是一场“目遇之而成色”的邂逅。钻进一个菜市里逛一逛,从来不需要什么理由。

只要提起菜市,我的记忆就会被那些热气腾腾的场景堆满。或许每个人心里的私房菜谱,都离不开家门口的那间小铺。

这是因为,妈妈在。小时候,最痛苦的莫过于被妈妈从被窝里薅出来,早起去菜市买菜。鸡鸭鱼肉、蔬果花卉,在市场里一次次辨认,学到的不只是生活常识,后知后觉才明白,那是家的路标。

妈妈总说,不是人选菜,而是菜挑人,谁起得早,好菜就是谁的。于她而言,逛菜市不仅是每日的必修课,更是比拼持家能力的擂台赛。抹零、凑整、拼单,“看似寻常最奇崛”。她总是操着合肥话讨价还价:“你这菜可是家行(家里种的)?”小贩回答:“这些白菜都是今天现砍的,5毛钱一斤,可要?”另一个大姐站在摊子后面,一边端着碗,一边招呼客人:“自己挑自己选!袋子在那边。”“巧卖了巧卖了(便宜卖了)”,这样的声音此起彼伏。虽然菜市嘈杂喧闹,充斥着鱼腥血味,但也充满了浓浓的烟火气。

后来,超市兴起,明亮整洁成了购物的标准。再后来,有了线上买菜,动动手指就可以送货上门。生活便利了,菜市却远离我了。我工作以后,再也没有逛过菜市。“出门吃食堂,回家点外卖”,即便家里来了客人,我们也常去商圈里品尝预制菜。不仅是因为懒,也确实是没有时间过慢下来的生活。劳累了一天之后,回到家里只想躺在沙发上,望着干净的厨房,很难有闲情逸致把它弄脏,再收拾干净。

“大抵一席佳肴,司厨之功居其六,买办之功居其四”,这是袁枚在《随园食单》中谈到的。逛菜市毕竟是一个“吃货”的自我修养。买菜、切菜、做菜,是一个完整的过程,别人不好代劳。中国人讲究,“食不厌精,脍不厌细”,但在都市生活日趋繁忙、网络空间逐渐膨胀的当下社会,人们对“附近”的这种追求,显得更为宝贵。

当年轻人再次去逛菜市,“MarketWalk(市场漫步)”成为他们态度的表达。与火爆一时的“特种兵旅行”相比,慢下来的从容,恰恰点明了“逛”字的真谛。感受质朴本色、体验人文风情,逛菜市,像他们与生活进行的一场对话,对生活的一次回归。

买菜、找好吃的,不再是逛菜市的唯一要义。汪曾祺说:“看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜,碧绿的瓜菜、通红的辣椒,热热闹闹,挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。”菜市总是打开一座城市的钥匙。感受一座城,不止于名胜古迹,寻常巷陌的烟火与喧闹更能让人理解它独特的气质。

当然,玩法也在与时俱进,咖啡、文创、民俗,越来越多的元素被融进这样一个生活服务空间中,菜市在这一代年轻人眼里,不再是“土”的代表,而是“潮”的演绎。

眼下,苏州城里的菜市又会是一片鸡头米的海洋;而1000多公里外的东北,今年的酸菜已经“提上日程”。在更广阔的远方,《24个菜市场的环球之旅》带给我们足够的想象:从埃塞俄比亚的梅尔卡托市场出发,一路探访泰国的安帕瓦水上市场、美国的渡轮大楼市场,风土人情尽收眼底……菜市,或许真的是这个世界上最生动鲜活的地方。它们是果腹的“菜码”,是回家的方向,是精神栖息的地方。

走!逛菜市去!

(安摘自《新华每日电讯》2024年11月29日,陈岱青图)