产教融合背景下机械工程专业学位研究生培养模式探讨

【摘" " 要】随着我国高等教育生态环境的改变,深化产教融合已成为专业学位研究生教育改革的必然趋势。文章分析了机械工程领域专业学位研究生培养过程中教育培养体系不能适应产业最新需求、导师的知识结构不能适应时代发展、研究生产出的研究成果实用性不强及专业学位论文质量评价标准不全面的现状,并从完善培养体系、深化产学研融合、丰富教学模式、健全专业学位论文质量评价和监控体系4个方面提出了产教融合背景下专业学位研究生培养模式的实现路径,对高校优化机械工程专业学位研究生培养模式和提高培养质量具有借鉴意义。

【关键词】产教融合;专业学位;研究生培养模式;机械工程

【引用格式】杨静,张文英,王凯.产教融合背景下机械工程专业学位研究生培养模式探讨——以西安理工大学为例[J].黑龙江教育(理论与实践),2025,79(1):12-16.

【中图分类号】G643.2" " " " " " " " "【文献标识码】A" " " " " " " "【文章编号】1002-4107(2025)01-0012-05

一、引言

产教融合是党中央、国务院推动高等教育和现代产业高质量发展的重大举措,旨在通过教育链与产业链、人才链与创新链的有机对接,实现教育供给侧和产业需求侧结构要素的全方位融合,是产业与教育的深度合作,也是高校为提高其人才培养质量而与行业企业开展的深度合作[1]。推动产业结构转型升级是我国进入高质量发展阶段后实现经济质的有效提升和量的合理增长的必然要求。随着2022年教育部正式启动“教育数字化战略行动”,加快推进教育数字转型与智能升级成为教育融合创新、赋能产业的综合、系统、全方位的创新与变革过程[2]。数字技术的飞速发展和不断更迭改变了高等教育的生态环境,针对以产教融合培养为鲜明特征,为社会特定职业领域培养专门人才的专业学位研究生教育,在国家研究生教育的战略方针和发展策略指导下已取得了显著成效,但生态环境和企业需求的变化也为其带来了培养体系、导师、研究生研究成果及学位论文质量等新问题。如何适应时代发展,借助人工智能等新技术实现高校、导师、企业、行业的各方联动,为社会培养出更多专业知识水平高、道德品质优秀、职业素养强、适应社会需求的高层次应用复合型专门人才,是未来几年专业学位研究生教育融合创新改革专业学位研究生培养模式,以技术创新带动传统产业转型升级的主要研究方向[3]。

二、专业学位研究生培养现状

(一)培养体系不能适应产业最新需求

自2009年《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》颁布以来,全国各高校以各种形式培养专业学位研究生,为各领域企业产品的技术研发、应用、维护等工作提供了人才保障。但由于新产业和新基建的快速兴起,企业职业岗位的工作形态发生很大变化,进而导致企业对相应专业人员素养的要求发生改变,高校对专业学位研究生的培养要求也随之变化。然而,在专业学位研究生培养过程中,多数高校的培养体系基本上是按照以往的传统和经验,借鉴学术型硕士研究生标准制定的,与工程领域企业沟通较少,而且专业课程与人工智能等新兴技术融合进展缓慢,数字化方面的可选课程偏少,更注重提高专业学位研究生的理论和学术水平,没有将为企业培养应用型人才的目标落实到实际的培养过程中,使得专业学位研究生培养体系不能适应产业最新发展需求[4-5],进而导致专业学位研究生专业实践和创新能力不足,难以满足企业数字化转型时期对应用型、复合型专业人才的需求,出现专业学位研究生培养滞后于企业需求和技术创新的问题。

(二)导师的知识结构不能适应时代发展

当今的时代是科技与数字信息技术高速发展的新时代,高新产业迭代升级周期进一步缩短,各工程领域产业正在向高端化、绿色化和智能化转型。专业学位研究生招生数量逐年增加,对导师的需求也越来越高,但高校工程领域大多数年长的导师现掌握的知识相对陈旧、思维方式固化,缺乏主动变革和创新的动力,对新兴技术没有深入研究[6],而年轻的导师虽然大部分获批了国家青年基金项目,发表过不少高水平研究论文,但基本上没有企业实际工作经历,未真正从事过产品研发、工程项目和科技成果转化的工作,缺乏问题导向、应用导向、产品导向的意识,和产业发展需求脱节,不能满足不断增长的专业学位研究生专业实践教学环节指导的要求。此外,聘请的企业导师作为专业学位研究生师资的重要组成部分,由于其社会背景和主要岗位职责的不同,要熟练应用信息技术手段进行教学,同样面临信息技术等方面知识转型升级的问题[1,7]。综上所述,工程类专业学位研究生导师存在知识结构转型升级、专业实践经验不足和不能满足数字化时代发展的客观需求等问题。

(三)研究生产出的研究成果实用性不强

目前,中国形成了完整的知识体系,包括工学等都划分了很多学科和专业,这些学科和专业彼此切割,形成明显边界[6]。工程类专业学位研究生培养存在简单套用学术型硕士研究生的单一培养模式,跨学科培养欠缺,校企协同培养人才机制不健全,校企合作处于浅层次、自发式、松散型、低水平状态,大部分工程类专业学位研究生的研究内容与企业需求、教学过程与企业生产过程相对脱节,没有形成真正的产教融合,未能充分发挥实践基地专业实践、生产、研究的效用等问题,这些都在一定程度上影响了工程类专业学位研究生专业实践能力的提升,导致研究生产出的研究成果主要是论文、软著和专利,且绝大部分专利技术实用性不强,难以转化为企业生产的产品[7-8]。

(四)专业学位论文质量评价标准不全面

目前,专业学位研究生学位论文质量评价标准是参照学术型硕士研究生的评价标准,没有就工程领域具体的学科门类进行细化,未制定工程类专业学位研究生学位论文质量评价标准。同时,论文主要为传统的研究型论文,来自产业需求的选题偏少,紧密结合企业需求解决技术难题的则更少,技术应用和实践创新不足,造成专业实践内容与学位论文研究内容不一致,很难符合工程类专业学位论文的质量评价标准。此外,工程类专业学位论文评审时聘请的各领域评审专家多数为高校导师,只有个别企业技术人员参与其中。由于有些评审人员对申请人论文所研究的内容不是很熟悉,或因论文存在某些新技术应用或学术争议,可能对论文的评阅意见和评定成绩产生较大差异,同时很难注重对选题实践性和技术应用性价值的评判,致使专业学位论文质量评价标准不全面[8]。

三、产教融合背景下机械工程专业学位研究生培养模式的实现路径

(一)完善培养体系,强化数字化技术和应用的课程内容

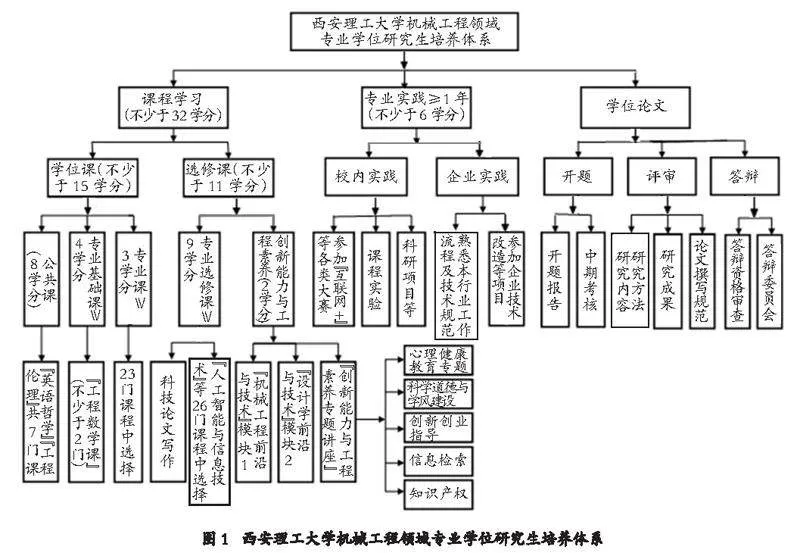

专业学位研究生是根据社会产业需求,为企业培养理论与实践相结合、会专业技术、懂专业实践、适应企业发展需求的高层次应用型专门人才,而机械工程专业学位研究生更加强调工程性、实践性和应用性,旨在培养应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。因此,在构建机械工程专业学位研究生培养体系时,应以科技发展为引领,以社会需求为驱动,以培养德才兼备的高层次应用型人才为目标,科学系统地建立完善的培养体系评价修订机制,按照突出工程领域优势和特色、拓展发展外延和边界的思路,采用应用为先、课题驱动,并融入互联网、大数据、人工智能等数字化新理论、新技术,形成知识相互衔接、传统与现代融合、内涵外延互补的“课程学习+专业实践+学位论文”培养体系,同时,遴选出工程领域应用核心课程,配备核心课程教学团队,开发相关教学资源,将产业项目仿真训练和专业实践典型案例融入培养方案并贯穿培养全过程,提高专业课程的实践比重,确保课程的专业性和实践性。注重培养学生将数字化思维与研究实践问题相融合的能力,在大框架下允许专业学位研究生自己DIY(Do It Yourself)定制自己的培养方案。学院应尽可能为专业学位研究生提供他们感兴趣的工科类专业课程,专业学位研究生则利用DIY定制构建自己未来的知识框架,具备机械行业的知识体系,增强学习的实践效果和创新能力[6,9]。在充分调研论证的基础上,西安理工大学修订完善的机械工程领域专业学位研究生培养体系如图1所示。

完善后的机械工程专业学位研究生培养体系具有4方面特点。一是调整了课程内容。在课程学习模块中增设了8门专业课程,12门与人工智能、数字化新技术应用等相关的专业选修课程以提升专业学位研究生数字化工程素养,同时减少了一些学术型专业课程内容,淘汰了落后的专业课程,并改革、更新完善授课内容;增加了创新能力与工程素养专题讲座、机械工程前沿与技术(模块1)、设计学前沿与技术(模块2)3部分体现学科新兴特色和

时代特色的创新能力与工程素养课程。二是强化专业实践。在原校内实践基础上规定所有机械工程专业学位硕士研究生必须参加校内组织的“互联网+”大赛,到企业实践时间不少于6个月,充分保证专业实践的时间和内容,帮助专业学位研究生巩固所学专业知识,熟悉本行业工作流程和相关职业及技术规范,深化工程技术或工程管理的研究,丰富学习经验,提高专业素养,增强沟通与交流能力,提升专业实践和技术创新能力。三是保证学位论文质量。机械工程专业学位研究生可根据自己的职业规划和导师的研究方向与导师共同确定学位论文研究方向,在学位论文选题、开题、中期考核、论文撰写和评审、答辩等各环节过程中,强化理论与实践的深度融合,注重培养专业学位研究生综合运用所学知识和技能解决实际工程问题的能力,不仅实现了传统专业学位研究生人才培养体系的升级再造,而且拓宽了导师的研究方向和专业学位研究生的就业研究领域。四是激发了专业学位研究生的研究和创新热情。从2002年起,学校已连续举办19届研究生学术年会暨国际学术论坛,每届年会历时一个月,全体在校研究生全部参加,并邀请日本大学(Nihon"University)、福井大学(University of Fukui)等学校的师生前来参加,通过院士专家学术报告、师德师风及人文思政报告,以及高年级研究生专场交流、论文张贴、研究生创新成果展览等一系列活动,营造学术氛围,强化学术道德,推进创新创业,提高培养质量。近3年,西安理工大学机械工程专业学位研究生在“互联网+”、数学建模、研究生电子设计竞赛、机器人大赛、智慧城市、研究生创新成果展等学科竞赛中有33人次获得省部级奖励,获评校优秀硕士论文10 篇。

(二)深化产学研融合,推动导师知识结构转型升级

专业学位研究生导师队伍的建设是提高专业学位研究生培养质量的重要途径,当前各高校普遍实行学校导师和企业导师联合指导模式。产学研深度融合是实现培养高质量、满足企业需求的机械工程专业学位研究生人才培养目标的重要举措,对推动新时代机械工程专业学位研究生导师队伍建设深化改革具有促进作用。在产学研融合过程中,学校导师通过了解企业需求、产品研发、知识产权、企业文化等环节,深入企业生产现场,将专业知识与解决企业实际问题相结合,研究或关注的问题可能远超其所在学科的传统界限,其知识结构也必然发生巨大变化以适应行业企业对培养应用型高层次创新人才的需求。在制定专业学位研究生培养方案、安排课程学习及考核、指导专业实践和评价学位论文等各环节过程中,企业导师和学校导师展开充分的研讨和交流,通过采用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)乃至扩展现实(XR)等技术,将虚拟产品和企业实际产品相融合[10],为学生提供实践机会、实践条件、实践素材和过程指导,合力完善机械工程专业学位研究生专业实践数字教学资源,解决专业学位研究生专业实践过程中遇到的问题,探索虚拟教研室协同育人途径,强化工程类专业学位研究生的科研和实践能力,以满足企业科研攻关项目对专业学位研究生能力的需求。提升学校导师和企业导师的数字化素养和指导水平,推动其知识结构的转型升级[11],同时也进一步提升专业学位研究生导师队伍的数量和质量。西安理工大学机械工程专业现聘有专业学位研究生学校导师56名、企业导师32名,有多名导师被评为国家百千万人才、万人计划、科技创新人才、教学名师、省师德标兵和师德楷模、科技新星等,为专业学位研究生培养提供了师资保障。

(三)丰富教学模式,联合研发产业共性核心技术

目前,我国装备制造企业与世界一流装备制造企业还存在较大差距,其中关键核心技术缺失和自主创新能力不足是我国装备制造业发展存在的显著问题。数字经济催生出的新产业、新业态和新模式推动了企业改造与扩容实体经济。针对工程类专业学位研究生产出成果缺乏实用性的问题,教师在机械工程专业学位研究生课堂教学上丰富教学模式,充分利用雨课堂、智慧树、腾讯会议、钉钉、微信、PPT、动画等公共信息化平台和软件功能,大力推进线上线下混合式教学模式。线下由教师详细讲解课程的基本原理及经典应用案例,线上则邀请不同行业和不同岗位的专家学者、政府工作人员、优秀企业校友开展专业知识讲座,通过网络技术将设备机构完整的运动原理、运动轨迹、整机装配过程等线下不太好理解的内容在屏幕上运用三维立体视图慢放全部展示出来,带领专业学位研究生“云参观”国内不同企业的生产线等现场实况[12-13]。此外,借助企业的资源优势,在机械工程专业学位研究生培养过程中积极对接企业技术需求,建立“企业出题、科学论证、协同攻关、市场验收”的产业技术创新机制,针对产业发展关键技术瓶颈和共性技术问题,由学校导师与企业导师联合确定学位论文的选题,专业学位研究生则依据所学专业知识选择相适合的理论框架,分析和深入研究问题产生的原因,提出解决问题的合理路径。通过联合研究开发产业共性核心技术,专业学位研究生认识到人工智能新兴技术的市场发展前景,培养问题意识和前瞻性、引领性思维,共同保护知识产权。建立校企周例会制度,通过“线上+线下”,定期检查项目论文进展情况,以常态化的机制在产教融合实践中锻炼专业学位研究生的创新能力,助力企业技术升级,加快我国装备制造业的崛起,不断增强我国制造业的制造能力和核心竞争力[14]。近3年,西安理工大学机械工程专业为行业培养了120余名高素质专业学位硕士研究人才,为50余家企业提供了技术培训和服务,获得国内外发明专利授权60余项,专利成果转化和应用26项,为我国相关行业产品开发和技术升级做出了重要贡献。

例如,西安理工大学智能制造装备及系统集成研究所团队长期与陕西某企业保持着良好的科研合作关系,利用长期研究和积累的机床基础理论及应用技术,依托陕西省机械制造装备重点实验室等平台,结合企业关键技术需求,筛选分解项目内容作为专业学位研究生的论文选题,利用数字化技术与企业联合开发了数控成形砂轮磨齿机关键技术,在YK73125、YK7340、YK7232A、YK7332A 等系列数控磨齿机的创新研发过程中,关键技术“磨齿机动静热态分析及在机测量系统”中的在机测量系统软件已成为该企业大规格成形砂轮磨齿机的必备测量系统。该测量系统应用了整机性能预测和综合误差解析与补偿技术,使大规格成形砂轮磨齿机的加工精度从4级提高到3级,达到当今世界最高水平,并取得了相关研究成果,即获得省部级科学技术进步奖3项、授权发明专利8项、实用新型专利3项、软件著作权2项。由此可见,产教融合使高校主动适应企业需求,承担企业相关技术研发任务,同时,师生作为重要人员参与到专项技术攻关、产品试制等某些核心技术或模块的研发过程中,既拓宽了导师学术研究的思路,也激发了专业学位研究生的创新动力,又为企业补充了研究人员,助力企业技术进步和新产品研发,增强了专业学位研究生的技术开发与实际应用能力,进一步扩大了校企研究合作领域,持续推动产业创新发展。

(四)健全专业学位论文质量评价和监督体系,提升学位论文质量

专业学位研究生论文集中反映了专业学位研究生在硕士学习阶段形成的专业理论知识积累、思维模式、实践能力和全面素养,其优劣直观反映了学校人才培养质量的好坏。因此,专业学位论文必须以2020年9月教育部公布的《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》为指南[15],结合企业技术需求及技术应用,强化专业学位论文的应用导向,以理论教学为基础,以创新实践能力为依托,建立健全专业学位论文质量评价体系。评价指标主要包括学位论文选题原则与标准,理论知识运用,研究方法选用,研究内容前沿性,研究成果应用性及价值,论文写作结构,表达的逻辑性、准确性和规范性等多方面要素,侧重实践创新和应用价值,由学校导师和企业导师联合把关,并邀请相关行业领域专家进行一定数量的抽检和校外盲审,以便对专业学位研究生的论文进行相对全面和客观的评估,提高机械工程专业学位研究生学位论文质量。

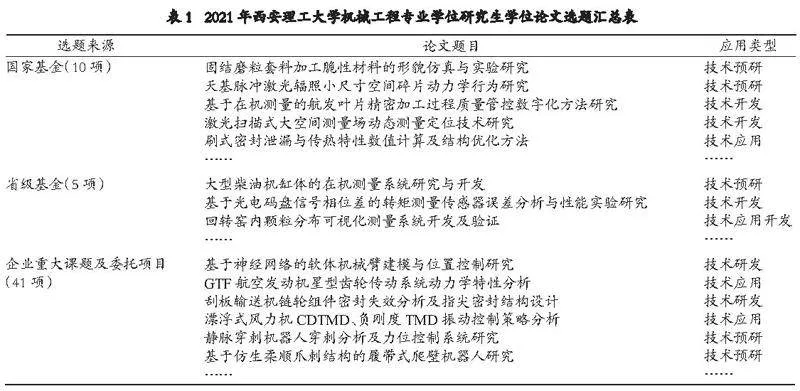

以西安理工大学为例,学校建立了可实操的机械工程领域专业学位研究生学位论文“学校—导师—学科”三级“监督检查—评价改进”工作机制。校督导组对开题和论文质量进行监督检查和评审,实现学位论文100%校内外盲审;学校导师和企业导师监督每名专业学位研究生学位论文的选题与开题、中期检查等论文研究进程,及时发现和指出论文存在的问题,帮助专业学位研究生解决问题,保证论文质量;学科负责人负责论文开题、中期考核、论文送审、答辩等各环节的具体落实,保证答辩过程的公正、规范、严谨,反馈学位论文质量各类意见和建议,落实整改措施,确保人才培养质量。对2021年西安理工大学机械工程专业56名专业学位研究生学位论文选题(表1)来源情况进行统计发现,有15项论文选题来源于国家级和省级课题,占比为26.78%,41项论文选题来自企业的应用需求委托项目,占比为73.22%。此外,通过45名学校导师和29名企业导师的指导把关,机械工程专业56名专业学位研究生的学位论文全部通过校内外盲审。以上数据表明,通过产教融合,绝大多数机械工程专业学位研究生的论文题目来自企业重大课题和企业委托项目,侧重解决企业技术开发和技术应用问题,体现了学位论文的创新性、可行性和应用性,推动了专业学位研究生培养模式由学科导向转向产业需求导向,促使学校适时改革专业学位研究生培养理念,在校企双导师的指导下,以明确的研究目标为牵引,坚持面向未来、面向国家重大战略,为企业培养出更多具有创新精神和实践能力的高层次应用型人才。

四、结束语

在各行各业响应国家发展战略进行数字化转型的时代背景下,为了实现工程类专业学位研究生培养目标,高校应结合教育部“双一流”建设积极推进教育数字化转型,利用国家产教融合的政策和相关平台,以行业企业产业需求和工程类专业学位研究生的个性化学习需求为导向,从全局着眼,本着校企协同育人的原则,建立学校与科研院所、企业等国内外先进的研究机构联合培养创新人才的可持续发展机制,利用现代网络通信技术,将人工智能新技术与对接产教融合企业需求专业学位研究生培养模式相融合,与国际紧密接轨,加强工程类专业学位研究生培养力度,提高专业学位研究生的数字化应用、工程实践和创新能力,确保专业学位研究生培养质量,提高装备制造业创新人才的国际竞争力。

【参" "考" "文" "献】

[1]" 周世生,杜斌,董贵荣,等.产教融合在培养印刷包装高级专门人才中的应用研究[J].数字印刷,2021(4):1-7.

[2]" 教师工作司:人工智能,为教师队伍建设赋能[EB/OL].(2022-08-30)[2024-01-15]. https://mp.weixin.qq.com/"s?__biz=MjM5NzM1MDgyMw==amp;mid=265000017"0amp;idx=1amp;sn=6a1ca1f06ff1610c911284a5dd82ec3camp;ch"ksm=bedc37e289abbef4da488232e9c873443a88275c145a5116d0d7d2d06aa9eddd88ea55d0ca28amp;scene=27.

[3]" 李梦娥.江苏专业学位研究生教育的总结与展望[J].教育教学论坛,2016(24):222-224.

[4]" 兰海侠.人才问题成机床工具行业“十四五”规划关注焦点[EB/OL].(2020-10-09)[2024-01-15]. https://www.jc35.com/news/detail/76868.html.

[5]" 中国制造2025,机械专硕将迎新变化[EB/OL].(2022-03-10)[2024-01-15]. https://yz.chsi.com.cn/kyzx/zsxz/202203/20220310/2171999992.html.

[6]" 王建秀.工科发展瓶颈与基于人工智能新兴技术的发展路径[J].高等工程教育研究,2023(4):27-30.

[7]" 王树国.深度推进产教融合" 协同育人创新工程:西安交通大学“百千万卓越工程人才培养项目”的探索与实践[J].学位与研究生教育,2022(7):1-5.

[8]" 刘小勇,蔡小薇,陈慧民,等.全日制专业学位硕士教育调查与对策[J].新西部,2019(30):44,37.

[9]" 冯思圆,黄辰.高等教育数字化转型与教师数字素养提升:2022 世界慕课与在线教育大会分论坛四综述[J].中国教育信息化,2023,29(1):118-128.

[10]" 李培根.迎接拐点:前瞻工程教育的变革[J].高等工程教育研究,2023(5):1-6.

[11]" 武敏,王义伟,石帅锋.信息化背景下现代学徒制“双导师”智慧课堂协同育人途径研究[J].中国新通信,2022,24(21):167-169.

[12]" 张文英,杨静,王凯,等.新时代下信息技术专业课程建设的模式探索:以智能制造工程专业“智能传感与测试技术”课程为例[J/OL].教育现代化,2021"(87):83-86[2024-01-15]. https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_education-modernization_thesis/02012152905348.html.

[13]" 杨术,黄怡丹.数字化背景下侨校教学模式现存的问题及改进路径[J].长春教育学院学报,2022,38"(4):84-89.

[14]" 戴开军,陈帝伊.农林高校面向乡村振兴领域专业学位研究生培养模式研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2024,78(3):47-50.

[15]" 国务院学位委员会" 教育部关于印发《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》的通知[EB/OL].(2020-09-30)[2024-01-15]. http://www.moe.gov."cn/srcsite/A22/moe_826/202009/t20200930_492590.html.

编辑∕王力

【收稿日期】2024-01-23" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【修回日期】2024-03-07

【作者简介】杨静,女,副教授,研究方向为机电设备检测与控制;张文英,女,高级工程师,研究方向为行政管理和教学管理;王凯,男,副教授,研究方向为机电设备检测与控制。

【基金项目】2022年西安理工大学研究生教育教学改革项目“产教融合的机械工程专业学位研究生培养模式探索”(27)