动物中的“蛇”(上)

蛇是隶属于有鳞目蛇亚目的爬行动物,其高度特化的身体特征十分鲜明。蛇的分布十分广泛,几乎遍及世界各地,以热带种类为多,主要依据头部及身体上鳞片的大小、形状、数目、排列和起棱情况,辅以上颌齿、交接器等其他结构特征进行分类。目前,现生蛇目动物约有18科、3400多种,我国有200多种。随着分类标准和观点的不断更新以及野外调查的深入,蛇的新种也在不断增多。有趣的是,除了蛇类,很多其他动物的名字中也有“蛇”字,它们和蛇有着或多或少的联系。

无脊椎动物中的“蛇”

海蛇尾

提到名中有“蛇”的无脊椎动物,很多人会脱口而出“海蛇尾”。

海蛇尾的外形其实更像海星,并不像蛇,之所以名中有“蛇”,主要是因为5条纤细而灵活的腕,其外形和运动方式很像蛇的尾巴。海蛇尾是棘皮动物门蛇尾纲(也叫海蛇尾纲)的一个独特类群,分为始蛇尾目、开沟蛇尾目、蜍蛇尾目和真蛇尾目等几个类群,有2100多种,我国沿海有近200种,还有200多个化石种类。

海蛇尾的体形比海星要小很多,背腹扁平的中央体盘的直径仅为1~3厘米,最大的也不超过12厘米,属于小型棘皮动物。海蛇尾的个头虽不大,腕却不同凡响。它们的腕细长、分节,和体盘间有明显的区分界线,腕内有许多特殊关节扣合的腕椎骨,具有很大的屈伸能力。各腕由4列骨板包围,背面为腕上板,腹面为腕下板,两侧为腕侧板。腕中央还有一列互相紧接的骨板,骨板间有4束发达的肌肉相连。独特的腕结构使得海蛇尾具有很强的运动能力,能在海底灵活自如地向各个方向运动,常见一群海蛇尾腕拉着腕,排成“一字长蛇阵”行进的壮观场面。由于椎骨关节扣合的方式不同,大多数海蛇尾的腕不分枝,仅能做水平的侧向运动;少数海蛇尾的腕有分枝,能兼做垂直的缠绕运动。

海蛇尾主要以海底淤泥中的有机物碎屑和一些小型底栖生物为食。筐蛇尾是同属蛇尾纲的另一类动物,它们的腕有许多分枝,且交叉密集似筐篮,外形很像古希腊神话中的女妖美杜莎。筐蛇尾以腐肉和小型甲壳动物为食,有时也会捕捉中大型动物。

海蛇尾是海洋中的古老动物,出现于距今约5.1亿年前的寒武纪,现生种数不仅繁多,而且个体数量庞大,常有集群现象。如在爱尔兰西海岸,脆刺蛇尾的最高种群密度可超过每平方米1万只。新西兰附近海域的麦格里海脊山顶覆盖有数以万计的海蛇尾,所以这里又被称为“海蛇尾之城”。在我国渤海湾,渔民曾用拖底栖动物的渔网一次拖得6000多只萨氏真蛇尾。海蛇尾的寿命约为25年,在无脊椎动物中算长寿的,故而海蛇尾集群现象也可以维持很长时间,有的甚至可以集群生活超过20年。

海蛇尾在世界各大海洋均有分布。从两极寒冷水域到热带海洋,从潮间带到6000多米深的深海,到处都有它们的踪迹,其中以砂质、石质的海床和珊瑚礁等环境最为常见。它们对光比较敏感,可以根据光线改变体色,这是由于它们体壁的真皮细胞中含有各种色素,如胡萝卜素、黑色素、核黄素及叶黄素等。海蛇尾腕的骨骼上布满了球状的方解石晶体,这些晶体不仅可以支撑骨骼,而且能成为海蛇尾的“眼睛”。这些排列有序的方解石晶体的结构与凸镜很相似,一个方解石晶体就像一个微小光学显微镜,能把光线聚焦在海蛇尾体表以下5毫米处的神经束上,当神经束接收到光信号后,就立即传给神经中枢,由神经中枢做出应对决定。所以,海蛇尾看似没有眼睛,实际有一个类似由成千上万只微型眼睛组成的巨大复眼在发挥作用,它让海蛇尾拥有了赖以觅食和避敌的视觉器官,使其不仅能探测微弱的光线变化,甚至还能分辨物体的形状。海蛇尾的感光结构完全跳出了人们对“眼睛”的定势思维,也让科学家们充满了兴趣。他们希望能制造出类似海蛇尾腕上的方解石晶体,用以生产微型透镜或改进光学蚀刻技术,并将其应用于未来的光学计算机和芯片设计与制造中。

海蛇尾的再生能力很强,在受到攻击或感到有危险时,它们会主动断掉部分甚至整条腕。断腕处很快就会长出新腕,而断去的腕也可以长成新的海蛇尾个体。

海蛇尾是许多经济鱼类的重要食物,如分布于我国沿海各地的马氏刺蛇尾常生活在潮间带岩石下、海藻间或石缝内,是大黄鱼、真鲷、牙鲆等经济鱼类的重要食物,因此渔民常将其作为渔场的指示生物。

海蜇

海蜇,俗名海蛇,是隶属于刺胞动物门根口水母目海蜇属的暖水性大型水母。海蜇身体分为伞部和口腕两部分,伞部近半球形,伞径30~45厘米,大的可达1米;伞缘有8个缺刻,每个缺刻内有1个感觉器,每两个缺刻间有14~20个缘瓣。口腕8个,各自分歧;口腕上有8对褶皱的肩板,口腕和肩板的边缘上有许多棒状、长棒状和丝状的附属器。海蜇体色多为青蓝色,有的也呈暗红色、黄褐色,只有触须及附属器呈白色。

海蜇主要生长在河口附近和泥质海底,每年8、9月会成群浮游于海面。它的伞部下面有很多触须,触须上有密集的刺丝囊,刺丝囊内含有毒液。受到猎物袭击时,刺丝囊会弹射出盘曲的管状刺丝,毒液会经由这些刺丝被注入猎物体内,以麻痹或杀死猎物。故而在海中作业或游泳的人如果不慎碰到海蜇,可能会被蜇伤,引起局部或全身中毒症状,如刺痛、瘙痒、恶心、乏力,甚至休克死亡。不过,经过加工后的海蜇无毒性,不仅可以食用,还有药用功效,为“海产八珍”之一。

蚯蚓

陆生的环节动物中也有俗名中有“蛇”的,如“蛐蛇”就是我国北方对陆栖蚯蚓的通称。蚯蚓有2000多种,身影几乎遍布全世界。它们一生都离不开土壤,是典型的土壤动物,有“活犁耙”之称。经过它们的疏松后,游离气体更容易深入多孔的土壤中,促使微生物滋生及植物根部的发育,地面上的水分、肥料等也更容易渗入其中。

因为长期生活在土壤中,蚯蚓的感官退化到仅有体表感受器、口腔内感受器和光感受器。身体的前端形成肉质突起的口前叶,在体腔液压力的作用下,口前叶饱胀,有摄食、掘土和感触的功能。身体各节上的刚毛是其运动器官,在爬行时起支撑的作用。人们有时会用“春蛇秋蚓”来形容蛇与蚯蚓的运动方式有一定相似性。蚯蚓也有较强的再生能力,当身体受到损伤后,失去的部分能重新长出来。不过,蚯蚓身体前端的再生能力比后端的要差一些。

蚯蚓是杂食性动物,主要从生活环境中摄取食物,如腐烂的落叶、动物的粪便、虫卵、苔藓、地衣等。蚯蚓的粪便也被称为蚯蚓泥,富含有机物质和营养成分,能将吸附的硫化氢、硫醇和氨气等迅速分解成无臭的气体,这也为人们防治大气污染开辟了新途径。蚯蚓泥还是一味中药,主治热疟、伤寒、小儿吐乳、蛇犬咬伤等。

名中有“蛇”的节肢动物还包括许多蛛形纲的物种,如蜘蛛目园蛛科的蛇曲园蛛、蛇园蛛,球蛛科的蛇突头蛛、蛇突球蛛等。蛇螨是一种寄生在蛇表皮的寄生虫。蛇螨的种类很多,常见的有蛇厉螨属、蛇奇螨属、蛇肺刺螨属、蛇轮甲螨属、蛇寄螨属、眼镜蛇恙螨等。

爬行动物中的“蛇”

蛇蜥一家亲

蛇是爬行动物,因此名中有“蛇”的动物中爬行纲的物种是最多的,特别是同属有鳞目的蜥蜴亚目。

有鳞目中四肢退化性状的独立演化至少发生过26次,而且不同类群中的退化程度各异,表现出了丰富的形态多样性。有鳞目物种的形态有四个组群,分别是具备五趾型四肢的蜥蜴、四肢退化的蜥蜴、四肢缺失的蜥蜴和蛇类。事实上,蛇主要是由于其形态的某些特殊性,如无肩带、无外耳道及鼓膜、无活动的眼睑等,才保留了蛇亚目的分类地位。当然,蛇亚目四肢的退化程度也远远高于蜥蜴亚目,大部分四肢退化的蜥蜴都至少保留了部分肩带结构,但在所有现生蛇类和已知蛇类的化石中,都没有肩带的存在;某些蛇类虽然保留了部分残余的腰带,后肢仅由一节节股骨和末端的爪组成,但大部分蛇类的腰带和后肢的所有骨骼都已经全部消失。

蜥蜴亚目的一些特征和蛇相似,表明蛇类源于蜥蜴类,并循着身体延长和四肢丧失的方向演化发展。蜥蜴亚目和蛇亚目一同被归为有鳞目,成为现生爬行动物中种类和数量最多、分布范围最广、形态多样化、适应广泛的一个类群。

因此,不仅四肢退化乃至缺失的蜥蜴类中有名中有“蛇”的类群,那些具备四肢的蜥蜴类中也不乏俗名中有“蛇”的种类。比如:蜥虎属的原尾蜥虎俗称檐蛇、盐檐蛇,鳄蜥属的鳄蜥俗称大睡蛇,树蜥属的变色树蜥俗称马鬃蛇,长鬣蜥属的长鬣蜥俗称大马鬃蛇,石龙子属的中国石龙子俗称猪婆蛇,滑蜥属的宁波滑蜥俗称马蛇子,等等。甚至“四脚蛇”“四肢蛇”已经成为我国很多地方的人们对小型蜥蜴的泛称。

蛇蜥

四肢缺失、与蛇的体形最为相似的当属蛇蜥科。蛇蜥科有13属,约100种,包括蛇蜥属、脆蛇蜥属、假普蛇蜥属、阿伯朗蛇蜥属、巴日蛇蜥属、梅萨蛇蜥属等,所有种类均无毒。它们分布广泛,有的为日行性,有的为夜行性,以捕食昆虫及其他小型动物为食。舌的先端分叉或有深缺刻,具有可闭合的眼睑,有明显的外耳孔,可断尾自保。蛇蜥科动物起源于北美洲,后来扩散到欧洲、亚洲等地。棕脆蛇蜥是蛇蜥科中体形最大的物种,体长可达1.5米,寿命可达50年。它们是“爬宠”界名气最响的成员之一,堪称“帝王蛇蜥”。棕脆蛇蜥原产于欧洲巴尔干半岛、中亚以及西亚等地,生活在海拔600~2650米的山区和丘陵地带,特别是林木茂密、较为干燥、多石块的生境中,主要以昆虫、蜘蛛、蚯蚓、蜗牛等小型动物为食。

我国共有4种蛇蜥科动物,分别是脆蛇蜥属的脆蛇蜥、细脆蛇蜥、海南脆蛇蜥和台湾脆蛇蜥。它们均无四肢,体长约35厘米,尾长超过体长的2倍;眼小,身体细长;体背颜色为浅褐色、灰褐色或红褐色等,有不规则的斑点、斑纹,腹面颜色较浅。蛇蜥与蛇的显著区别主要表现在有无眼睑和鳞片的形状上:蛇蜥通常有可闭合的眼睑,而蛇没有;蛇蜥的体表覆有方形或菱形的鳞片,纵横排列成行,腹鳞与背鳞相似,但蛇的背鳞宽而短,与腹鳞不同。

蛇颈龟

对于爬行纲的另一个重要类群—龟鳖目来说,虽然它们的整体形象与蛇不同,但也有一些种类的局部特征与蛇相似,比如蛇颈龟科。蛇颈龟长长的颈部就像蛇一样,其长度甚至超过了自身背甲的长度。它们的头部和颈部不能直接收缩进壳内,只能将颈部侧弯后缩入壳下。蛇颈龟科种类众多,但名中有“蛇”的只有两个物种—蛇颈龟属的玛塔蛇颈龟和刺龟属的蛇颈刺龟。

玛塔蛇颈龟的背甲长40~45厘米;头部为棕褐色,尾短,吻部呈管状;眼后有三角形的叶状肉质触角,头顶部、颈部布满了长短不一的穗状肉质触角;前肢具5爪,后肢具4爪。它们分布于南美洲的大部分地区,常栖息于静止或流速缓慢的水域底部,较少游动,以鱼类为食。蛇颈刺龟也多分布于南美洲,体形比玛塔蛇颈龟小,体色为棕褐色,头顶部有小鳞片。

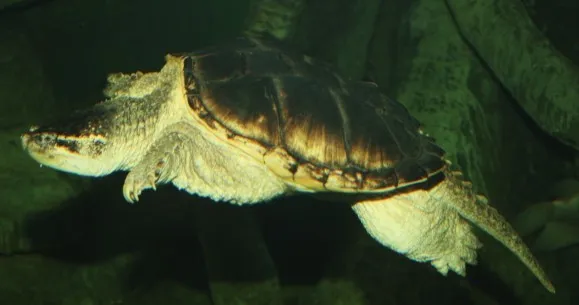

蛇鳄龟、大鳄龟、黄缘闭壳龟

另一种名中有“蛇”的龟鳖类动物是蛇鳄龟,隶属于鳄龟科蛇鳄龟属,是该属唯一成员。蛇鳄龟外形奇特,头、四肢和尾巴都不能缩入壳内。它的上喙为钩状,头部很大,吻部较钝;背甲长35~50厘米,茶黄色至近黑色,后缘呈锯齿状;腹甲茶黄色或黄色,呈十字形;四肢较短,但粗壮有力,有发达的蹼;尾巴又粗又长,略似鳄尾,具有明显的一行刺状硬棘。蛇鳄龟广泛分布于美洲大陆,常栖息于河流、湖泊、溪流和池塘等水域中,以水生动物和水生植物为食。

鳄龟科共两属两种,除了蛇鳄龟,还有大鳄龟。大鳄龟钩状的上喙比蛇鳄龟更锋利,体形也比蛇鳄龟大,背甲长66~80厘米;成年个体背甲的每块盾片均突起呈棘状,且从顶点向左、右、前三个方向呈放射状条纹;背甲后缘呈锯齿状;尾部腹面有细小鳞片。

俗名为“夹蛇龟”“食蛇龟”的黄缘闭壳龟,因能取食幼蛇而得名。黄缘闭壳龟隶属于地龟科闭壳龟属,广泛分布于我国长江中下游地区和东南各省,是国家二级重点保护野生动物。闭壳龟类为亚洲特产动物类群,它们四肢较平扁,趾间具蹼,背甲与腹甲以韧带连接在一起,腹甲在胸盾以前的部分可以自由闭合,背甲的下缘开口大致与腹甲的宽度吻合。遇到危险时,它们的头、尾和四肢都可缩入两甲中,腹甲前后缘向上闭合,使得身体完全不外露,因而也被称为闭壳龟、盒龟。

【责任编辑】谌燕