蛇入凡尘

生肖轮回,龙去蛇继。出现在中国文化中的龙与蛇,一个为文化创造物,一个为自然存在物,二者在文化上有着同源异流的近缘关系。考古发现和古人描述表明,蛇是华夏先民“画龙”的重要参照物。在后世的延续中,龙、蛇定位有别、境遇迥异:一个为“鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”的神物,成为封建皇权、官阶的重要表征;一个则活跃于民间社会,出现在民众的精神世界和现实生活中。二者一上一下,共同承接了华夏先民对爬行类动物的所有想象。

图腾崇拜

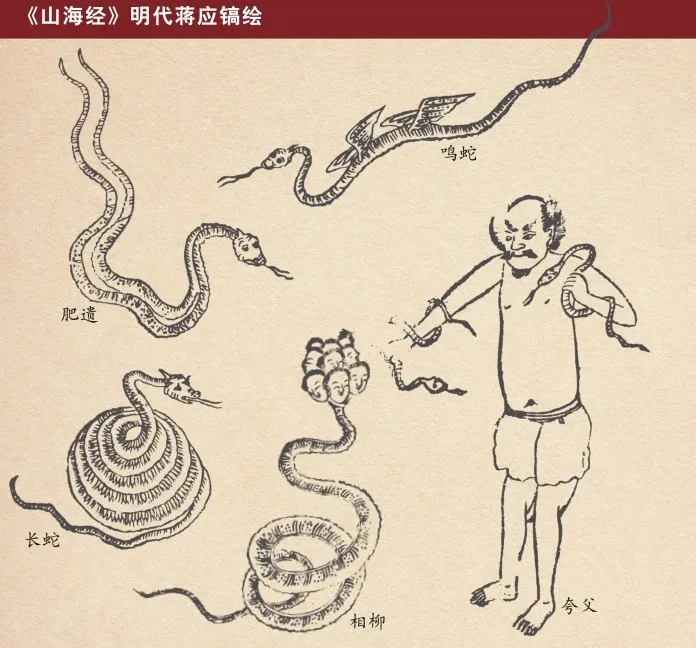

作为自然界的重要生物,蛇很早就进入华夏先民的视野中。神话文本《山海经》中就列出了肥遗、大蛇、螣蛇、长蛇、化蛇、鸣蛇、象蛇、育蛇、虺蛇等多种蛇类。这些形态各异的蛇被先民附着了太多的神异传说,成为先民原始信仰的重要内容:如肥遗,据说有六足四翼,它出现的地方就会大旱;又如长蛇,据说毛如猪鬃,鸣叫如梆子声;等等。

神话中的蛇,或是一些神话人物操持、装饰之物,如逐日的夸父,右手操青蛇,左手操黄蛇;北方之神禺强,两耳各悬一条青蛇,脚踏两条青蛇。或是神话角色躯体的一部分,如山神烛阴,人面蛇身;怒触不周山的共工,也是人面蛇身;凶神相柳,则是九头蛇身;等等。神话学大师袁珂先生早就注意到了这一现象:“古天神多为人面蛇身;举其著者,如伏羲、女娲、共工、相柳、窫窳、贰负等是矣。”

从原始先民的生存环境来看,蛇是他们的主要威胁之一:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。”东汉许慎在《说文解字》中释“蛇”时也说:“上古草居患它(蛇),故相问无它(蛇)乎?”人们惧蛇、畏蛇,并因此祀蛇、拜蛇,蛇又成了先民重要的图腾崇拜对象。诗人闻一多曾言:“龙图腾,不拘它局部的像马也好,像狗也好,或像鱼、像鸟、像鹿都好,它的主干部分和基本形态却是蛇。这表明在当初那众图腾单位林立的时代,内中以蛇图腾为最强大,众图腾的合并与融化,便是这蛇图腾兼并与同化了许多弱小单位的结果。”

图腾为印第安语totem的音译,意为“他的亲族”。处于氏族社会的原始人相信本氏族起源于某一动物、植物或其他特定的物类,并认为这一物类是其氏族的象征和保护者,因而对之加以特殊爱护并举行各种崇拜活动。原始社会的这一文化现象被称为图腾崇拜。成为图腾崇拜对象的可能是动物、植物,也可能是人类创造物。应该说,图腾崇拜是原始先民自然崇拜和祖先崇拜相结合的产物,是对血缘关系的一种歪曲反映。

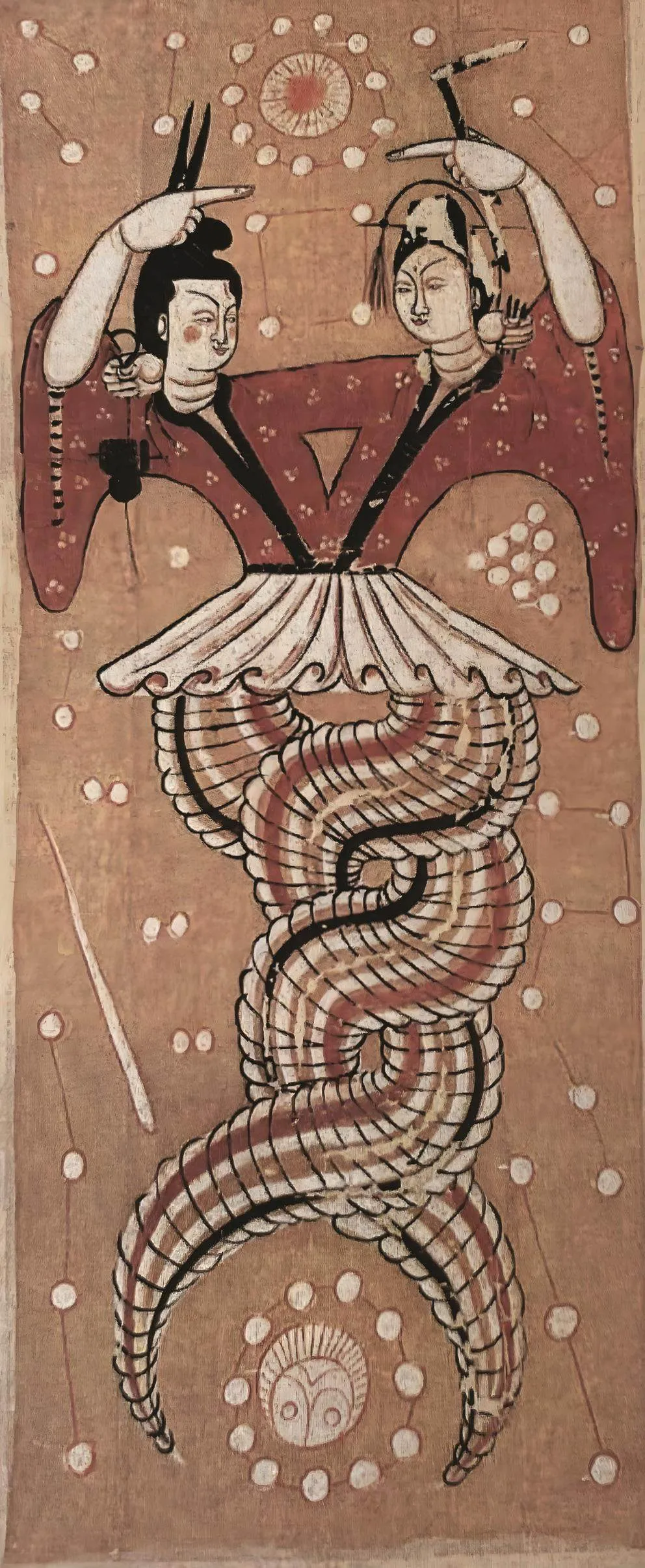

后世伏羲、女娲的蛇躯造型应该就是这种蛇图腾崇拜的延续。作为中华民族敬仰的人文始祖,伏羲立八卦、创文字、造渔网,施教于民;女娲乃“古之神圣女,化万物者也”,她抟黄土造人、熔五色石补天。出现在传统影像中的伏羲、女娲多呈上身分开、下身交织的造型,“伏羲鳞身,女娲蛇躯”,伏羲一手持矩,女娲一手持规。在全国多地的考古发现中,均有伏羲、女娲的蛇躯造型,如河南南阳出土的汉代伏羲、女娲画像砖,山东嘉祥出土的汉代画像石,新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的伏羲、女娲绢画,等等。

也有人认为伏羲、女娲是兄妹关系。唐人李冗所著《独异志》中记述:“昔宇宙初开,只有女娲兄妹二人在昆仑山,而天下未有人民,议以为夫妻,又自羞耻,兄即与其妹上昆仑山,咒曰:‘天若遣我兄妹二人为夫妻,而烟悉合;若不,使烟散。’于烟即合,其妹即来就兄。乃结草为扇,以障其面。今时人娶妇执扇,象其事也。”而后世伏羲、女娲下身交织的影像,便是对人类曾经的血缘婚的追忆。

事实上,蛇的图腾崇拜的痕迹一直不绝于历史的记述中,如“南蛮,蛇种”,意为南方一些民族或部落均与蛇有关;“蜑(疍)民神宫,画蛇以祭,自称龙种”,疍民指分布于中国东南沿海地区以海为田、以舟为家的居民,他们多以蛇为图腾并对蛇广为祭祀……其影响仍存续于今天的黎族、侗族、傣族、苗族、畲族、壮族、怒族、傈僳族等少数民族的生活中。

黎族古属“百越”,是唐宋之后形成的族群。蛇在黎族的神话传说中扮演着重要的角色,相传黎族的族源便与蛇密切相关。据说远古时,海岛上荒无人烟,有一巨蟒生一蛇女。蛇女与进山采沉香的男子结婚并生有一个男孩。后男子去世,只剩母子二人相依为命。儿子成年后,蛇女考虑荒岛上难以婚配,恐绝后嗣,便让儿子东行,如遇女子就娶她为妻。蛇女则用“勾花”的办法在脸上锥刺纹面,改变了自己的容貌,然后抄近道与儿子相遇。此时,儿子已认不出蛇女,二人遂结为夫妻,逐渐繁衍出了黎族。除了黎族,还有多个民族有人蛇交通繁衍后代的叙事。如怒族有蛇氏族的神话,相传母女四人上山打柴时碰到一条大蛇,大蛇欲娶一位姑娘为妻,为保全家人性命,三女儿自愿嫁给大蛇,并生下许多后代,这就是蛇氏族的由来。

对蛇的崇拜不只见于传统叙事中,也出现在人们的日常生活之中。农历三月三是海南美孚黎族青年男女谈情对歌的日子,也是当地人祭祀祖先的日子。人们到祖先墓地焚香设供,祈求祖先保佑。如在墓地发现有蛇出没,就认为是祖先显灵;如果无意伤害到了蛇,则要举行赎罪仪式。侗族人也有蛇禁忌,禁止捕蛇、食蛇。此外,在元宵节期间,侗族人还要跳蛇舞来纪念蛇祖。跳蛇舞时,人们身穿织有蛇头、蛇尾、鳞身的蛇形服饰,在侗寨神坛前的石板上围成圆圈,模仿蛇匍匐而行的步态。

文学叙事

蛇不只是先民图腾崇拜的对象,也是后世文学叙事的重要内容。这些叙事作品,有口耳相传的民间传说,也有文人笔下的志怪记述。经由历代文学叙事的渲染,蛇的文化内涵不断扩容,蛇的文化形象也越发丰满。在形象塑造上,龙与蛇并不相同。龙的形象自从被皇家独享之后,其解读权限也相应地被垄断了;而蛇的民间属性决定了其形象塑造的广泛参与性,由此形成了形象的多义性。因此,出现在中国文化中的蛇,有恶蛇、有善蛇,有灾蛇、有瑞蛇,有情蛇、有义蛇,有司雨之蛇,有守财之蛇……不胜枚举。

幻化之蛇。蛇幻化为女子的记述早见于唐代传奇《博异志》中的“李黄”篇。故事讲述一位名叫李黄的富家子弟,某天在长安东市遇见一位绝色白衣女子,并相随女子入宅,由青衣老妪撮合,与白衣女子极尽欢爱,一住三日。李黄归家后,即觉身重头旋,遂卧床养息。后家人揭被而视,李黄的身子已化为一摊水,只存头颅。家人甚为惊骇,令仆人前往李黄曾经的去处查访,原来那是一座常有巨蛇出没的荒园。宋代话本《西湖三塔记》中延续了上述情节,不同的是男子因有道士相助最终幸免于难。到了明代,在冯梦龙创作的《白娘子永镇雷峰塔》中出现了完整的《白蛇传》情节,至此演化为一个凄美的爱情传奇。蛇也经常幻化为男子,民间口头作品中的蛇郎故事就属此类。

报恩之蛇。梁蜀人李膺所作《益州记》中记载了这样一则故事:邛都(古代西南少数民族国名)有一位孤老婆婆,每当她吃饭时,总会出现一条小蛇,老婆婆便经常喂蛇吃饭。后来,蛇慢慢地长到一丈多长,并吃了当地县令的马。县令非常愤怒,责令老婆婆把蛇交出来。老婆婆不愿意,被县令下令杀死。蛇附在人的身上对县令说:“你为什么要杀我的母亲?我一定要为她报仇!”之后,一连40多天不停地打雷刮风下雨,方圆40多里的地方也塌陷成了湖泊,只有老婆婆的住宅完好无损。

汉语中有“隋侯之珠”的典故,早见于先秦典籍《墨子》中:“和氏之璧、隋侯之珠、三棘六异,此诸侯之所谓良宝也。”晋干宝所作《搜神记》中有更为详细的记述:“隋侯(周代隋国国君)出行,见大蛇被伤,中断,疑其灵异,使人以药封之,蛇乃能走,因号其处‘断蛇丘’。岁余,蛇衔明珠以报之。珠盈径寸,纯白,而夜有光明,如月之照,可以烛室,故谓之‘隋侯珠’,亦曰‘灵蛇珠’,又曰‘明月珠’。”

司雨之蛇。南宋洪迈所作《夷坚志》中有这样一则故事:一地苦旱,县民吴彦柔与妻信佛,焚香祷告,“少焉,一小青蛇出水面,俄化为巨鲤。久之,又化为鲇,而首则蛇也,悠洋自如”。不久,果然“大雨倾注,弥日方已”。蛇之所以司雨,还是源于它与龙的关系:“水虺(一种蛇)五百年化为蛟,蛟千年化为龙,龙五百年为角龙,千年为应龙。”蛇司雨的基本逻辑:龙司雨,蛇可以变为龙,因此蛇也可以司雨。

守财之蛇。元末明初陶宗仪在《辍耕录》中记述:宋宗室子赵生,家甚贫,居福建深山中,以砍柴为业。一日,赵生伐木时遇见一条白色巨蛇,吓得他弃斧而逃。回家后,他将遇白蛇之事如实告诉了妻子。妻子听后说“白鼠、白蛇可能是宝物变的”,旋即拉着赵生前往遇蛇之处,见白蛇仍在。二人随白蛇进入一个岩洞中,得到唐末黄巢留下的无数金银。

灾异之蛇。《搜神记》中还录有一则《李寄斩蛇》,讲的是在闽中庸岭的洼地处有一条大蛇为患一方,百姓每年都要送童女去献祭。将乐县李诞家有六个女儿,小女儿名李寄,主动应征前往。父母慈爱,终究不舍,但李寄偷着离开了家,后求得利剑和猛犬,最终杀死了大蛇。

祥瑞之蛇。民间传说,东吴大将张昭的妻子孙氏怀孕的时候乘轻舟游于江浦,忽有三尺白蛇跃入舟中。回到家后,孙氏将蛇置于房中。一宿过后,蛇消失不见。又有邻居说,曾见他家有一只白鹤飞翔入云。孙氏听后前去占筮,筮者说:“此吉祥也。蛇、鹤延年之物,从室入云,自下升高之象也。”后孙氏诞下张承,张承官运亨通,官至丞相、辅吴将军,且体健长寿。

民间习俗

习俗是指一个群体的生活习惯。与蛇有关的习俗南北皆有,以我国南方的福建省为盛。这些习俗有举族共同遵循的,也有某一区域特有的。

福建简称“闽”,“闽,东南越,蛇种,从虫、门声”。受文化传统的影响,涉蛇的习俗广布于当地民众的日常生活之中,如有崇蛇的场所—蛇王宫和媚蛇的庆典—蛇王节,以及民众日常的蛇禁忌,不一而足。

蛇王宫是祭祀蛇王菩萨的宫庙建筑,宫庙内供奉蛇王菩萨像,有的也配祀他神。立庙礼蛇是当地人生活中的重要内容,如在福州城内的闽越王庙中,“王有二将,居左右,尝化青红二蛇,见香几间以示灵显,闽人有祷即应”。清代,福州南台、闽侯洋里仙洋村也有较大规模的蛇王庙,庙内供奉雕塑蛇像。此外,在长汀、连城等地也有许多蛇王庙。据清光绪《长汀县志》中记载,长汀府城西门外罗汉岭有一座蛇王宫,庙中供有蛇王菩萨像。蛇王形似僧人,手中执有一蛇,该蛇神像现藏于厦门大学人类学博物馆内。

人们甚至将民事纠纷、判断是非等问题也诉请蛇神予以公断。清人施鸿保在《闽杂记·蛇王庙》中记载:“相传城中人有被蛇噬者,诣庙诉之,其痛自止。随有一蛇或腰断路旁,或首断庙中阶庑间,俗谓蛇治其罪也。”

在闽北地区,每年农历七月初七都要举行祀蛇赛神的庆典。明人谢肇淛在《长溪琐语》中记载:“水口以上有地名朱船坂,有蛇王庙,庙内有蛇数百,夏秋之间赛神一次。蛇之大者或缠人腰,或缠人头出赛。”每年农历六月下旬,南平市樟湖镇一带的男子便去野外捕蛇,之后交给蛇王庙巫师(俗称“蛇爸”)集中喂养。到七月初七这天,捕蛇者从巫师处认领一条活蛇,参加迎蛇王菩萨的游行。他们或将蛇握在手上,或将蛇盘在肩上,簇拥着蛇王菩萨舆驾前行。游行结束后,巫师将蛇在闽江放生,继而演戏酬神。

蛇的形象也出现在当地女性的日常发饰上:“髻号盘蛇……乃见闽妇女绾发,左右盘绕,宛然首戴青蛇,鳞甲飞动,令人惊怖”“福州农妇多戴银簪,长五寸许,作蛇昂首之状,插于髻中间,俗名蛇簪……簪作蛇形乃不忘其始之义”。蛇形装饰表明蛇信仰已在民众的生活中留下了深刻的烙印。

事实上,当地民众对蛇的态度也并不一样。在福建省漳州市平和县的一些乡村,民众视蛇为保佑平安的吉祥物,尊称其为“侍者公”,相信家里的蛇越多越吉利。而在福建泉州、莆仙的一些地方,民众则视民宅里的蛇为凶兆,主人会在门口烧纸钱,口念“土地公请出”,然后用扫帚将蛇驱离。

在我国北方有“五显财神”的信仰,“五显财神”也被称为“五大家”“五大仙”,分别指狐(狐狸)、黄(黄鼠狼)、白(刺猬)、柳(蛇)、灰(老鼠)五种动物,它们是古代民众日常生活中的忌惮之物。

蛇盘盘,也称“蛇婆婆”,系山西、陕西一带的传统食品。制作蛇盘盘,先将发酵的白面盘成蛇状,然后在“蛇”的头部用两粒高粱米当眼睛,还会在“蛇”的嘴里放置一枚铜钱,最后上笼蒸熟。当地人认为铜钱为财、蛇为绳,二者结合,寓意发财致富。

蛇也是古人占卜的手段。据清代类书《格致镜原》中记载:“菜花蛇,绿色。江西人捕之以作蛇卦,随所蟠之形则曰某卦,以断祸福,俚俗信之。”唐代段成式在《酉阳杂俎》中说:“见蛇交,三年死。”贵州都匀、安顺、贵阳等地的民众忌见蛇蜕皮,俗信这是一种不祥之兆,谚语说“见到蛇蜕皮,不死也脱皮”。

蛇的影响也见于民间游艺中。英歌舞是流行于广东潮汕地区和福建漳州地区的一种民间舞蹈,它集民歌、戏剧、武术于一体,有独特的步法、身法、槌法、阵法,多以集体舞的形式表演。舞者双手各持一根短木棒,上下左右互相对击,动作健壮有力,节奏感强烈。关于这种舞蹈的起源有多种说法,其中一说认为英歌舞队伍中探路的舞蛇动作源自闽南人对蛇的崇拜。

传统武术象形拳中有蛇拳,也称“蛇行拳”,因模仿蛇的形、神、意、劲而得名,南北拳术中皆有,如形意拳中有蛇形套路、少林拳中有蛇拳、南拳中有蛇形拳等,主要套路有神蛇炼月、金蛇陆起、白蛇吐信、风蛇绕树、玄蛇盘石、腾蛇走雾等。

食药之用

明代医学家李时珍在《本草纲目》中说:“蛇字古作它,俗作虵,有余、移、佗三音。篆文象其宛转屈曲之形。其行委佗,故名。岭南人食之,或呼为讹,或呼为茅鳝。”出现在中国文化中的蛇有多种,仅《本草纲目》中就列出蚺蛇、鳞蛇、乌蛇、金蛇、银蛇、水蛇、蝮蛇、天蛇、蓝蛇、白花蛇、赤楝蛇、两头蛇等十几种。

在传统医学看来,蛇的全身都可入药。唐代文学家韩愈的散文名篇《捕蛇者说》中就记有晾蛇干做药饵可以“已大风、挛踠、瘘疠,去死肌,杀三虫”。古人认为不同蛇类的药性不同,所治病症也不一样。

蝮蛇,又名“虺”“草上飞”等。传统医学认为,蝮蛇肉有祛风活络、治疗麻风病等疗效。乌梢蛇,别名“乌蛇”“南蛇”,李时珍在《本草纲目》中记载,乌梢蛇肉主治“诸风顽痹,皮肤不仁,风瘙瘛疹,疥癣”。为此,他还转载了一则传说:商州有人患上麻疯病,家人怕被传染上,在山里为他建了茅舍居住。有乌梢蛇坠入酒坛子里,病人不知,饮酒之后病情见好。等把酒喝完了,见酒坛子底部有蛇骨,才知是乌梢蛇起了作用。蚺蛇,即蟒蛇。传统医学认为,蚺蛇肉味甘,性温,有小毒,有祛风杀虫、治疠风疥癣和风痹瘫痪的作用。唐代刘恂在《岭表录异》中记录有古人养蚺蛇取胆、曝干以备上贡的过程。

传统医学中又有以蛇冠名的草药—蛇衔草,也名“蛇含”。古人认为蛇衔草可“解一切蛇毒”。一则流传很广的传说讲述:“昔有田父耕地,值见伤蛇在焉。有一蛇,衔草著疮上。经日,伤蛇走。田父取其草余叶以治疮,皆验。本不知草名,因以‘蛇衔’为名。”李时珍在《本草纲目》中转载了这则传说,并补充说:“其叶似龙牙而小,背紫色,故俗名小龙牙,又名紫背龙牙。”

食蛇是我国岭南地区的饮食传统,起源早、传承久。古代文献中相关的记载比比皆是,如汉代《淮南子》中有“越人得蚺蛇以为上肴,中国得而弃之无用”的记载;宋代朱彧在《萍洲可谈》中有“广南食蛇,市中鬻蛇羹”的记录……岭南人之所以食蛇,应该还是源于生存的需要和当地饮食文化的影响。

经由上述梳理可知,出现在中国文化中的蛇,是华夏先民依托自然之蛇进行文化再造的结果。再造的手法,或是契合原型的点睛之笔,或是不切实际的添足之作,目的无非是满足不同时代、不同群体的文化需要,其结果则是创造了一份独具民族特点的蛇文化遗产。这份遗产既是传统文化不可或缺的内容,也是认识、透视华夏民族性格的重要线索。

【责任编辑】王凯