核心企业知识溢出对创新网络成员新质生产力的影响

摘要:相比市场,创新网络更适合反复交换常规嵌入平台的隐性知识,是提升企业创新能力、突破关键核心技术、形成新质生产力的有效途径。基于知识基础观和资源依赖理论,分析创新网络核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响,利用中国多省市392家企业调查数据进行实证研究。研究发现,核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的正向影响显著,网络同质化弱化核心企业知识溢出—网络成员新质生产力关系,而关系资本则强化二者关系。研究结论提示网络成员应从更深层次上重视核心企业知识溢出,刺激网络成员追求更多异质性网络资源并建立雄厚的关系资本,从而推动新质生产力跃升,实现高质量发展。

关键词关键词:核心企业;知识溢出;网络成员新质生产力;关系资本;创新网络

中图分类号:F272.4"""文献标识码:A"""文章编号:1001-7348(2025)01-0001-09

0 引言

新质生产力是新时代重塑经济发展新动能、赋能基层社会治理高质量发展的重要力量[1],在协同产业、适应外部冲击、维护安全可控、融入全球高端价值链等方面发挥重要作用,亦是推进中国式现代化建设,构建新发展格局的关键着力点[2]。新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态,企业作为最具活力的科技创新主体,是新质生产力发展的重要参与者和有力推动者。因此,如何推动企业生产力向先进质态跃升,成为学术界与实践界亟需探讨的重要议题。

知识通常被认为是企业创新的重要基础。基于知识基础观,创新被视为企业交互的结果并取决于知识积累广度与深度[3]。整合内外部知识是促进创新的有效方式,知识溢出有助于增加知识存量进而催生创新[4]。从技术创新视角看,关键核心技术具有高度的知识密集性、难以复制性、因果机理模糊性,仅凭单一创新主体难以完成研发突破工作[5]。因此,网络与知识成为开展协同创新的关键(余维臻和余克艰,2018)。创新网络融合企业内部或外部之间的正式与非正式联系,这些联系是获取隐性知识的有效途径[6]。学术界普遍认为,核心企业作为网络组成部分,发挥重要作用(Zahra amp; Nambisan,2012;谢永平等,2018;倪渊,2019)。核心企业基于自身知识、技能等创新优势,对网络成员产生知识溢出效应(Cho等,2012)。然而,核心企业的知识溢出在促进创新网络成员新质生产力发展方面是否发挥效用?已有文献尚未针对这一问题给出解答。

网络成员企业知识溢出效应的实现,既是解决创新资源匮乏的现实需要,亦是提高网络整体价值和效能的内在要求[7]。依据资源依赖理论,网络成员对彼此资源的依赖驱动其网络行为。企业希望借助合作伙伴资源,利用互补性,最大化合作价值。因此,网络资源多元化刺激网络成员实施更多知识交互。当网络同质化程度较高时,会影响网络成员交流与合作,不利于知识溢出与共享(杨俊等,2009),从而影响新质劳动者吸纳与培养、新质劳动资料积累与新质劳动对象扩展。关系资本在促进隐性知识转移中至关重要,是影响联盟企业成功的关键因素[8]。网络成员在创新网络中积累的关系资本,有助于其获取创新资源与前沿技术,提升创新资源配置效率,对企业突破关键核心技术具有重大贡献[9],同时,有助于塑造企业发展新动能新优势,驱动企业生产力向先进质态跃升。 因此,基于资源依赖理论,有必要引入网络同质化与关系资本,探讨网络成员新质生产力形成与发展的内在机制。

综上,本研究旨在回答以下问题:核心企业知识溢出能否显著促进网络成员新质生产力发展?网络同质化与关系资本在上述路径中发挥哪些作用?针对这些问题的解答,有助于深刻理解知识溢出赋能新质生产力发展的深层规律,对创新网络成员生产力质态跃升乃至整体网络高质量发展具有重大意义。

1 文献回顾与研究假设

1.1 核心企业知识溢出与网络成员新质生产力

新质生产力概念明确表征了生产力“质料”的新旧之异、量质之变[10]。其中,“新”体现了新质生产力与传统生产力的特征差异,“质”体现了新质生产力与传统生产力运行路径的质变[11]。从企业层面而言,新质生产力实现路径包括劳动者素质提升、劳动工具创新和劳动对象扩张(傅联英和蔡煜,2024)。劳动力质态改变与员工劳动技能提升密切相关(丁任重和李溪铭,2024);劳动资料质态改变与企业数字化投入及应用密切相关,如IT软硬件投入,智能化、机器人以及数字化技术应用等(尹俊和孙巾雅,2024);而劳动对象的质态改变与企业绿色化生产、可持续发展密切相关,如新能源、新材料等绿色生产要素的替代和低能耗低污染的生产过程转型等(傅联英和蔡煜,2024)。因此,创新网络成员的新质生产力可以理解为创新网络成员以关键核心技术突破为核心,通过新质劳动力、新质劳动资料和新质劳动对象及其优化组合,实现自身深度转型与全要素生产率快速提升的先进生产力。

知识溢出是解释集聚、创新与区域增长的重要概念之一[12],是实现技术进步与创新能力提升的主要途径(苏屹和林周周,2021)。既有研究充分证明了知识溢出对区域与产业高质量发展(李盛楠等,2021;王春杨等,2024)的驱动效应。知识溢出外部性也对其他经济活动主体产生影响(吴松强等,2021),如促进成员沟通交流,拓展外部知识搜寻渠道。创新网络知识溢出是双向的,网络成员既可以是知识溢出方,亦可以是知识接收方。处于网络中心位置的核心企业,与其他网络成员均保持强直接连接(党兴华和郑登攀,2008),吸收、创造知识最快(Pittaway等,2004),对网络内其他成员的影响也主要源于知识溢出(Boari amp; Lipparini,1999;Hall等,2007)。因此,作为核心的数据资源型企业,其在数据资源共享过程中发挥主导作用[13],创新网络知识溢出也大多以核心企业为溢出方。

知识溢出一般通过企业衍生、人员流动与信息交互等途径实现[14]。企业衍生是新知识产生和技术转移的重要方式[15],通过对核心企业知识、技术资源的转移、重组与更新,有助于衍生企业形成异质性创新资源,革新并升级传统劳动资料,当新技术、新型生产工具相适配时,成为促进生产力发展的强大推力[16]。人才流动是知识,尤其是隐性知识溢出的主要途径(盛垒,2010),而隐性资源通常存在于组织及员工的共享规范与例程中[17],因此劳动力流动成为知识溢出、技术扩散的桥梁(郑江淮和戴玮,2023)。伴随新员工的进入,凝结于员工身上的知识也随之转移,如新想法、新流程、新技术等隐性知识随员工一同进入成员企业,有助于培养更多具备专业知识与技能、具有更强创新能力和更广阔视野的新质劳动者。高素质新质劳动者是新质生产力中最活跃的因素[18],劳动者拥有的先进知识、技能与创新能力等促进企业整体生产力水平提升。此外,知识溢出可以通过网络成员直接或间接交流实现[19]。通过社交网络、相互关系、共享互动等,促进网络内学习[20]。成员企业与核心企业之间的频繁交流,有助于网络成员精准理解知识,加速异质性知识转化,新的知识与技术组合也更贴合企业实际需求,同时,丰富劳动资料、劳动对象种类与形态,推动企业高质量发展。

综上,新质生产力发挥作用的过程就是掌握更多专业知识、技能的新质劳动者利用新质劳动资料,作用于新质劳动对象的过程[21]。核心企业的知识分配与传递效能能够有效带动其他网络成员(郑胜华等,2020),为网络成员企业培养劳动者、积累劳动资料和扩展劳动对象。基于以上分析,本文提出以下假设:

H1:核心企业知识溢出正向促进网络成员新质生产力发展。

1.2 网络同质化的调节作用

网络同质化反映网络成员在行业类型、文化与思维方式、区域分布、研究方向、共同目标市场等方面的相似程度,同时,反映网络内资源种类的相似性。基于资源观,企业是异质性资源的集合,有价值的企业资源通常是稀缺、不可完全模仿的,并且缺乏直接替代品(Wernerfelt,1984)。资源互补性对处于技术变革下的企业尤为重要[22]。多样化的网络成员有助于丰富网络资源种类,而能力与知识汇聚有助于提高重组可能性(余维臻等,2021),获得新颖见解与解决方案(Fleming,2001),从而催生更多原创性技术与颠覆性技术。网络成员期望通过识别、吸收与整合其中的潜在有用要素,增强知识创造能力。但同质化合作伙伴在资源、技能与能力方面缺乏必要的结构性差异,导致互补能力不足(许冠南等,2021),网络成员资源的独特性、价值性、稀缺性不复存在,同时,同质化的网络资源对企业来说可能是冗余的。

Srivastavah amp; Gnyawali(2011)研究发现,同质化不利于企业识别和利用机会,亦难以促进核心企业知识溢出[23]。这是因为网络同质化水平越高,网络内知识与技术的相似度也越高,核心企业通过知识溢出传递出的异质性资源亦随之减少,资源与知识势差减小会降低新型劳动资料获得性,进而影响企业新质生产力发展。新想法产生源于知识重组,而知识重组受益于广泛的创新资源(Rodan amp; Galunic,2004),网络成员通过网络接触异构化知识,提高创造潜力。因此,随着网络同质化水平提升,网络资源互补性降低,导致网络成员难以获取多样化信息与知识,不利于劳动者素质提升,限制劳动资料、劳动对象拓展,最终阻碍生产力发展。综上,当网络同质性水平较高时,核心企业知识溢出对网络成员生产力的质态跃升效应减弱。

基于以上论述,本文提出以下假设:

H2:网络同质化负向调节核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的促进作用。

1.3 关系资本的调节作用

关系资本是企业与供应商、客户公司、顾客以及股东等内外部相关利益者之间的关系价值[24],是一种嵌入企业的可利用资源(Nahapiet amp; Ghoshal,1998),有助于建立成员信任(Shan等,2020),促进合作伙伴知识转移(Li等,2013)。虽然创新网络为成员企业提供了获取外部知识的途径,但并不能保证知识能够被识别、转移与同化。机会主义的存在导致网络成员间难以有效合作与共享知识,关系资本积累依赖于彼此信任与沟通(Dyer amp; Nobeoka,2002),信任与互惠作为关系资本的表现形式,可以减少机会主义,保障网络成员交互。资源基础观认为,资源异质性决定企业优势与绩效,当网络同质化程度较高时,网络成员拥有的异质性关系资源成为其提升生产力的重要影响因素。与不同伙伴合作有助于企业获得互补性资源与知识,实现协同作用[25],促进企业创新。

关系强度通过推动企业资源交换与知识交流,促进隐性知识转移[26]。关系资本有助于激发网络成员知识转移意愿,提升知识交流与转移效率[27],从而实现知识重组。关系资本亦是企业与其他网络成员社会性交互形成的一种伙伴关系(叶飞和薛运普,2011),关系网络的存在促进知识传输(杜荣等,2012)。企业竞争优势源于知识资源(Wang等,2018),雄厚的关系资本会带来大量异质性知识与互补性资源,延伸企业生产边界。企业直接联系的伙伴企业数量越多,其获取外部知识的来源就越多,与大量知识源的直接互动有利于企业挖掘潜在技术机会,从而促进新技术新产品研发[28],实现生产资料积累与劳动对象拓展。此外,雄厚的关系资本有助于降低企业沟通成本,加速异质性知识融合。网络关系有助于网络成员加快知识转移[29],网络成员借助网络关系搜集与获取信息资源,整合并繁衍为新知识体系(张惠琴等,2016),进而丰富劳动资料。因此,网络成员与核心企业的频繁合作有助于提升认同感、默契度,促进知识溢出与接收,进而通过整合应用于企业创新。上述分析表明,网络成员通过将关系资本转化为合作价值,谋求核心企业的知识扶持,整合核心企业溢出的知识资源,实现本企业知识存量增加,延伸创新边界,进而推动生产力跃升。

基于此,本文提出以下研究假设:

H3:关系资本正向调节核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的促进作用。

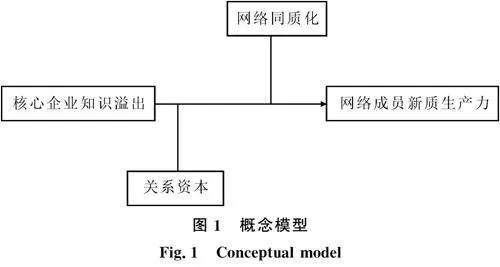

综上,本文构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本来源与数据收集

由于本研究关注的是创新网络核心企业知识溢出与网络成员新质生产力关系,需从非核心企业角度考察核心企业知识溢出水平,因此主要针对创新网络非核心企业进行数据收集。在调研过程中,首先向被试者解释核心企业与非核心企业的区别,并在问卷中设置判断题项“所在企业是否参与创新网络”“所在企业是否为网络中的非核心企业”,任一题项选“否”的答卷均为无效。

问卷调研主要针对通信、计算机、电子信息、高端制造等行业企业展开, 被访者限定为企业中层及以上管理者,采用线上线下方式同时展开调研。基于地理优势以及西安市科技局、高新区管委会、地区高校MBA教学中心的支持,本文的线下调研以西安市企业为主,采用实地调研和向在校MBA学员发放问卷为主的方式。线上调研对象为就职于其它省市企业的已毕业校友与MBA学员。

2024年1~4月,累计发放问卷500份,其中,线上300份,线下200份;最终回收问卷438份,其中,线上254份,线下184份。回收问卷后,将答题不完整、“不确定”选项过多、选项前后矛盾以及答题时间过短等问卷剔除,删除无效答卷46份,剩余有效问卷392份,有效回收率为78.4%。样本企业中,民营企业数量最多,占比52.81%;规模为51~100人的企业147家,占比37.50%;成立3~5年的企业107家,占比30.61%。

在问卷回收后,按照预先设计的数据格式,将数据录入电脑数据库中。同时,为了检验问卷题项的有效性,首先对调查所得数据进行T检验以判断题项区分度,即每个题项是否均能鉴别出不同被试者的反应程度。分析结果显示,调查问卷中所有题项均具有区分效度。

2.2 变量测量

2.2.1 自变量

核心企业知识溢出参考Kesidou amp; Romijn(2008)的研究,通过“企业所有人或法人代表曾在核心企业就职”“企业赖以生存的技术是从核心企业引进的”“吸纳了较多核心企业的员工”“与核心企业存在非正式互动”等6个题项测量。

2.2.2 调节变量

网络同质化参考余维臻和余克艰(2018)、徐蕾和倪嘉君(2019)的研究量表,通过4个题项进行测度,主要衡量创新网络成员企业在行业类型/主营业务、生产工艺/技术知识领域、投资领域、目标市场等方面的相似性。

关系资本测量量表是结合本文研究特点,对杨震宁等(2013)的量表进行修订后确定的。该量表共计6个题项,主要衡量企业与设备、原材料或零部件供应商、客户或者消费者、市场竞争者或同行业其它企业、咨询公司或其它研发机构以及高等学校、政府或公共科研机构的关系。

2.2.3 因变量

新质生产力以劳动者、劳动对象和劳动资料及其优化组合的质变为基本内涵(张秀娥等,2024),因此通过5个题项测度网络成员新质生产力。

(1)由于新质生产力对劳动者知识与技能提出更高要求,已有文献对新型劳动者的测度主要通过教育结构与技能结构衡量[30]。因此,参考相关研究,以研发人员占比或研究生及以上学历者占比测量新质劳动者,二者任一指标的上升均代表企业新质生产力获得提升。

(2)从可持续发展角度看,绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。能源利用水平与污染排放水平是企业社会责任评价的重要指标,而社会责任承担亦是新质生产力发展的一部分。培育与发展新质生产力在于通过技术革新和生产过程优化,降低能源消耗和减少污染排放[31],改变传统的粗放发展模式,实现资源节约、环境友好的发展。新质生产力涵盖绿色低碳、高效能、高质量发展特征。新质生产力中针对劳动对象的开发与使用更强调生态环境保护和可持续发展[18]。因此,本研究对新质劳动对象的测量是基于新质生产力的绿色特征,综合考虑能耗、污染排放等因素,将经济增长与环保、可持续发展等目标紧密结合。参考已有文献,本研究利用企业绿色绩效衡量新质劳动对象,主要包括两个题项,即“减少了有害物质的利用与排放,或减少了废弃物的产生”、“注重高效节约利用自然资源,例如水、电资源”。

(3)新质生产力的本质是创新起主导作用,而具有高技术含量的劳动资料是新质生产力形成的动力源泉。由于新质生产力的形成与发展需要积累大量生产资料,生产资料不仅包括人们用以改变和影响劳动对象的一切物质资料,还包括协助劳动者、将力量传导至劳动对象、实现创造力的无形生产资料[32]。换而言之,新质劳动资料来自于新一轮产业技术革命的不断催生(赵峰和季雷,2024)。因此,其更强调以科技创新和数字化水平为主要内容的无形生产资料。本文参考王珏(2024)的研究,选用企业创新水平与数字化水平衡量新质劳动资料。其中,创新水平以产品/技术/流程创新以及专利申请量测量,数字化水平则以企业数字化投入(IT软件与硬件的投入)与数字化技术应用(人工智能技术、工业机器人、云计算技术、区块链技术、大数据技术与数字科技应用等)衡量。

2.2.4 控制变量

选取企业性质、企业规模、企业成立年限为控制变量,以限制其它潜在因素对核心企业知识溢出、网络同质化、关系资本与网络成员新质生产力关系的影响。为了更加精确地衡量变量,本研究均采用Likert七级量表,其中,1=非常不符合,7=非常符合。

2.3 信度与效度检验

运用SPSS22.0与Amos22.0软件,对理论假设模型中的核心企业知识溢出、网络同质化、关系资本、网络成员新质生产力4个变量分别进行信度与效度检验。各量表的Cronbach's α系数分别为0.943、0.880、0.914、0.890,说明量表内部一致性较好。同时,各测量题项的标准化因子载荷均大于0.6,各量表的CR值均大于0.8,AVE均大于0.6,表明变量具有较高的组合信度和聚敛效度。

3 实证分析

3.1 验证性因子分析

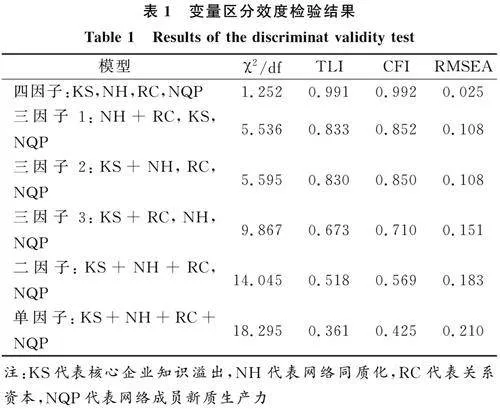

使用Amos22.0对4个变量进行验证性因子分析,结果如表1所示。相比于三因子模型、二因子模型和单因子模型,四因子模型(χ2/df=1.252,TLI=0.991,CFI=0.992,RMSEA=0.025)的拟合效果与配适度最优,其拟合效果与配适度在统计学意义上显著优于其它竞争模型。因此,本研究量表的区分效度较高,适合进行下一步研究。

3.2 共同方法偏差

程序控制法是从偏差来源着手,在设计问卷时避免共同方法偏差产生。为了验证研究结果可靠性,避免这种现象或问题发生,本研究采取以下手段以最小化共同方法偏差:第一,问卷调研采取匿名形式,以消除被试者抵触心理,最大化程度保证问卷所获信息的真实性和可靠性;第二,为避免出现诱导式问答,问卷中所有题项及提示语采取中性表达方式;第三,问卷设计过程中以乱序方式呈现各题项,避免被试者猜测性答题;第四,设置逆向问题,以最大程度地降低题目相似性;第五,问卷中插入智力问答题,以减少被试者心理疲劳。

尽管程序控制能从根源上减少共同方法偏差,但数据分析时仍然需要采用统计方法进行检验,以进一步降低共同方法偏差对研究的影响。因此,参考Posakoff amp; Organ(1986)的研究,利用统计软件SPSS22.0进行Harmen单因子检验。结果显示,第一个因子解释的变异量为29.30%,低于40%的临界标准,初步说明测量数据不存在严重的共同方法偏差。

为了进一步检验共同方法偏差,参考汤丹丹和温忠麟(2020)的“控制未测量的潜在因子法”,在四因子模型基础上将所有量表题项作为共同方法因子指标,建立新模型。利用统计软件Amos22.0进行验证性因子分析,将该模型与四因子模型的主要拟合指标进行对比。结果显示,ΔTLI=0.002,ΔCFI=0.002,ΔRMSEA=0.003,ΔSRMR=0.001 6,与原四因子模型相比,拟合指标变化均小于0.005,说明加入共同方法因子后模型并未得到明显改善,可进一步判定本研究共同方法偏差较小。

3.3 描述性统计与相关性分析

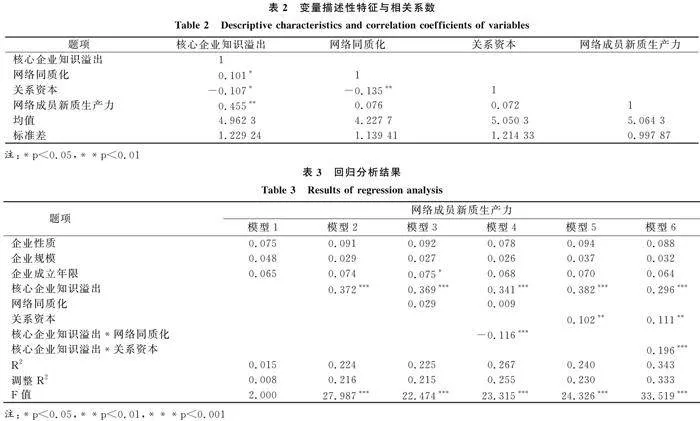

对主要变量开展描述性统计分析和相关性分析,各变量均值、标准差及变量间Pearson相关系数如表2所示。数据显示,核心企业知识溢出与网络成员新质生产力显著相关(r=0.455,plt;0.01),假设H1得到初步支持。

3.4 假设检验

3.4.1 回归模型构建

为了避免多重共线性,根据Aiken amp; West(1991)的建议,在生成交互项前对自变量核心企业知识溢出、调节变量网络同质化与关系资本进行中心化处理,将中心化后的核心企业知识溢出分别与网络同质化、关系资本相乘得到交互项,并逐步加入模型。根据提出的研究假设,依次构建如下6个回归方程,回归分析结果见表3。

NQP=β0+β1EN+β2ES+β3EA+ε (1)

NQP=β0+β1EN+β2ES+β3EA+β4KS+ε(2)

NQP=β0+β1EN+β2ES+β3EA+β4KS+β5NH+ε(3)

NQP=β0+β1EN+β2ES+β3EA+β4KS+β5NH+β6KS×NH+ε(4)

NQP=β0+β1EN+β2ES+β3EA+β4KS+β5RC+ε(5)

NQP=β0+β1EN+β2ES+β3EA+β4KS+β5RC+β6KS×RC+ε(6)

其中,NQP为网络成员新质生产力,EN为企业性质,ES为企业规模,EA为企业成立年限,KS为核心企业知识溢出,NH为网络同质化,RC为关系资本。

3.4.2 主效应检验

回归分析结果显示,在控制企业性质、企业规模、企业成立年限等变量后,核心企业知识溢出与网络成员新质生产力的回归系数显著为正(β=0.372,plt;0.001),模型的整体拟合优度提高20.8%且通过F值检验。因此,假设H1得到支持,即核心企业知识溢出正向影响网络成员新质生产力。

3.4.3 网络同质化的调节效应检验

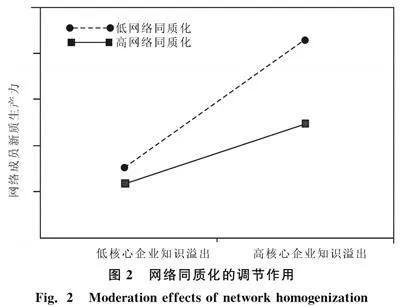

模型4结果显示,网络同质化与核心企业知识溢出的交互项(β=-0.116, plt;0.001)显著负向影响网络成员新质生产力,且模型拟合优度增加4%,即假设 H2得到支持。图2展示网络同质化的调节作用。由图2可知,网络同质化水平越高,核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响越小,即核心企业知识溢出在高网络同质化水平下对网络成员新质生产力的促进作用较弱。

3.4.4 关系资本的调节效应检验

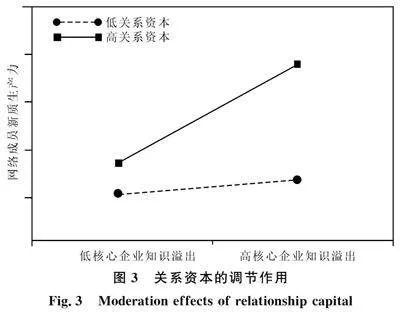

模型6的结果显示,关系资本与核心企业知识溢出的交互项(β=0.196, plt;0.001)显著正向影响网络成员新质生产力,且模型拟合优度提升10.3%,表明关系资本会强化核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响,关系资本越雄厚,核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响越大,即丰富的关系资本下网络成员新质生产力对核心企业知识溢出的变化更敏感(图3)。

4 结论与启示

4.1 结论

本研究基于知识基础观和资源依赖理论,利用国内多省市392家企业调查数据,实证考察核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响,获得以下主要结论:

(1)核心企业知识溢出对网络成员新质生产力具有显著的积极影响。知识溢出可将成员企业的先进、创新性知识通过一定渠道、机制与方式传递给其它企业,刺激其它企业提高创新投入、改进生产工艺,进而促进生产效率提升。核心企业对网络成员的影响主要源于知识溢出,通过知识、信息以及规范等渠道与其他成员建立联系,进而影响其他成员(Xie等,2014)。基于核心企业的知识溢出效应,网络成员能够培养出更多高素质劳动者,获得更多劳动资料,拓展劳动对象。因此,企业需要积极嵌入创新网络,同时,充分利用核心企业的知识溢出效应,加快形成新质生产力,实现高质量发展。

(2)网络同质化负向调节核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响。该结果与资源基础观、资源依赖理论相吻合。通过整合内部与外部知识,能够有效促进创新(Du等,2013),而资源多元化刺激网络成员知识交互,资源差异性决定企业高质量发展进程。重大科技攻关和原创性技术突破越来越需要多学科领域、多元创新主体之间的深度合作、开放协同与交叉融合[5],而网络同质化表明成员企业在资源、技能和知识方面缺乏互补性(余维臻等,2021),企业资源的独特性、价值性、稀缺性不复存在,削弱核心企业知识溢出效应,减少网络成员获取异质性、多样性知识机会,最终影响网络成员新质生产力发展。

(3)关系资本强化核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的提升作用。虽然该结果尚未在以前研究中得到证实,但部分相关研究为其提供了强有力的逻辑基础。仅靠自身资源与能力,企业难以满足创新需求[33]。如Shan等(2020)强调关系资本对企业获取外部知识的重要性;曾德明等(2021)强调,关系资本有助于企业获取并整合网络中创新资源,对企业创新及员工创造至关重要。这一发现得到资源依赖理论的支持。相较于全球创新网络而言,区域创新网络由于范围小、交流更便捷以及成员拥有相同的价值基础和制度环境,更容易形成范围小但是关系紧密的强关系,这种强关系有利于企业获取更多社会资本[34],加强企业交流及资源共享,促进新质人才成长与新质劳动资料积累,从而推动网络成员新质生产力发展。

4.2 理论贡献

本文主要探究核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响,并引入网络同质化与关系资本为调节变量,弥补了核心企业知识溢出与网络成员新质生产力关系的研究不足,推动新质生产力、知识基础观、资源依赖等理论发展。具体来说:

(1)从研究内容看,是对企业层面新质生产力实证研究的补充。现有的新质生产力研究以质性研究为主,而实证研究多从区域或行业等宏观层面展开,本研究从微观企业层面出发,构建网络成员新质生产力量表,为后续开展企业层面的新质生产力实证研究提供了研究思路和方法。

(2)从研究情境看,既有研究主要关注区域知识溢出对创新与发展的驱动效应,较少探究创新网络成员企业的知识溢出效应,尤其缺少不同类型成员企业知识溢出对彼此影响的研究。本研究从创新网络成员交互视角出发,探讨核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响,弥补了既有研究的不足,拓展了研究情境,丰富了现有理论内涵,促进了知识溢出理论研究。

(3)本研究以知识基础观与资源依赖理论为基础,探讨核心企业知识溢出对网络成员新质生产力的影响机制。以往的资源依赖理论应用主要集中在资源特征与竞争优势关系、资源对组织利润的影响、组织资源获取与资源积累差异、资源基础理论的微观基础、利益相关者对组织资源的影响等方面[35]。通过将知识基础观与资源依赖理论引入核心企业知识溢出效应研究情境,丰富了知识基础观与资源依赖理论,增强了知识基础观与资源依赖理论适用性,亦为理解核心企业知识溢出提供了新视角。

(4)区别于已有研究对知识接收方吸收能力的关注,本文将网络同质化与关系资本纳入研究框架,分析网络同质化与关系资本对核心企业知识溢出效应的调节作用,拓展后续关于网络同质化影响知识溢出的研究思路,丰富关系资本研究成果。这是对知识基础观与资源依赖理论研究的有益补充,扩充了核心企业知识溢出效应边界研究,同时,响应了学术界对核心企业知识溢出效应的肯定。

4.3 实践意义

(1)创新网络成员企业生产力质态的跃升,离不开核心企业的知识溢出。对于追求长远发展的创新网络成员来说,应该不断拓展企业获取新知识、新技术等资源渠道。在制定战略规划时,应内外协同,兼顾并用,在重视自身研发与创新努力的同时,充分利用网络知识流动优势,促进创新互动,共同发展。

(2)启迪知识异质性的重要性,倡导企业根据自身既有知识精准识别潜在合作伙伴,获取更多知识资源。此外,知识存量规模与结构均影响劳动工具使用和劳动对象拓展。因此,提升企业知识内化能力,通过知识整合内化为自身知识体系,亦是企业高质量发展过程中应该关注的重点。

(3)研究结果揭示雄厚的关系资本是发展新质生产力的有效支撑,持续的关系资本积累有助于网络成员在核心企业选择伙伴时占得先机。同时,网络成员应该不断提升外部知识吸收转化能力,建立有效、合理的对外交流与合作机制,通过与核心企业建立紧密关系,借助核心企业的知识溢出实现自身成长。

(4)在创新网络或集群企业高质量发展过程中,应因地制宜、分类施策。在政策制定方面,应该兼顾不同类型企业,在重视核心企业发展的同时,还应对本地中小企业制定针对性政策,促其成长。

4.4 不足与展望

(1)本研究主要针对企业外部因素对新质生产力的影响,未来研究可围绕企业内部要素对企业高质量发展的影响展开,如跨层次、多视角研究不同因素对企业新质劳动者创新行为的赋能效应。

(2)本研究以创新网络企业为研究对象,未来可考虑对创新网络或产业集群整体新质生产力的影响,如网络新质生产力与区域/企业新质生产力在内涵和特征方面的差异,网络新质生产力的形成逻辑或驱动路径亦有待探索。

(3)知识溢出的独特性在于,它是在网络利益相关者之间偶然发生的,非刻意的知识共享行为是特定情境因素促进的结果,因此有必要深入研究核心企业知识溢出形成机制。同时,非核心企业反向知识溢出对核心企业新质生产力的影响亦是未来研究中需要关注的一个重要问题。

参考文献:

[1] 文丰安.新质生产力赋能基层治理现代化的路径探析[J].理论学刊,2024,47(3):113-122.

[2] 湛泳,李胜楠.新质生产力推进产业链现代化:逻辑、机制与路径[J].改革,2024,37(5):54-63.

[3] WU J, YUAN Y, GUO B. Cognitive proximity, technological regime and knowledge accumulation: an agent-based model of interfirm knowledge exchange[J].Asian Journal of Technology Innovation,2023,31(2):336-355.

[4] TSENG C,CHANG P D, HUNG C. Knowledge absorptive capacity and innovation performance in KIBS[J].Journal of Knowledge Management,2011,15(6):971-983.

[5] 袁野,曹倩,尹西明,等.创新联合体赋能新质生产力的理论机制与实践路径研究[J/OL].科技进步与对策,1-13[2024-06-06].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20240603.0840.002.html.

[6] PAN X, SONG M L, ZHANG J, et al. Innovation network, technological learning and innovation performance of high-tech cluster enterprises[J].Journal of Knowledge Management,2019,23(9):1729-1746.

[7] 解学梅,余泓,代梦鑫.种群共生网络与知识溢出效应:基于共生行为视角的实证研究[J/OL].南开管理评论,1-32[2024-02-18].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20231225.1519.002.html.

[8] SHAN L, DAN L, QIU YM. Study of the impact mechanism of inter-organizational learning on alliance performance—with relationship capital as the mediator[J]. Neural Comput amp; Applic,2020,32:117-126.

[9] 曾德明,张志东,赵胜超.科学合作网络、伙伴动态性与企业创新绩效[J].科学学研究,2022,40(5):906-914.

[10] 张林,蒲清平.新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴[J].重庆大学学报(社会科学版),2023,29(6):137-148.

[11] 丁任重,李溪铭.新质生产力的理论基础、时代逻辑与实践路径[J].经济纵横,2024,39(4):1-11.

[12] ZHANG L, GAO C, NAKAMORI Y. Knowledge spillover driven by institutions: evidence from the big science project in China[J].Journal of Knowledge Management, 2021,25(1):48-84.

[13] 胡艳玲,翟丽丽,高长元,等.共生视角下大数据联盟数据资源共享演化机理研究[J].管理评论,2021,33(5):270-280.

[14] KESIDOU E, ROMIJN H. Do local knowledge spillovers matter for development?an empirical study of uruguay's software cluster[J].World Development,2008,36(10):2004-2028.

[15] 姜鸣凤,马力.企业衍生效应对创新网络演化的作用机理研究——以高技术产业集群为例[J].科技进步与对策,2019,36(14):53-61.

[16] 肖有智,张晓兰,刘欣.新质生产力与企业内部薪酬差距——基于共享发展视角[J].经济评论,2024,45(3):75-91.

[17] DEL GIUDICE M D, SCUOTTO V, GARCIA-PEREZ A, et al.Shifting wealth II in Chinese economy—the effect of the horizontal technology spillover for SMEs for international growth[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018,145(9):307-316.

[18] 乔倩,白暴力.新质生产力的生成背景、构成要素与实践理路[J].世界社会主义研究,2024,9(5):17-27,125.

[19] WICAKSONO A,RIRIH K R.Understanding technological knowledge spillover in a science technology park ecosystem: an ethnographic study[J]. Asian Journal of Technology Innovation, 2022,30(3):559-580.

[20] KIM Y R, WILLIAMS A M, PARK S, et al.Spatial spillovers of agglomeration economies and productivity in the tourism industry:the case of the UK[J].Tourism Management, 2021,82:104201.

[21] 黄群慧,盛方富.新质生产力系统:要素特质、结构承载与功能取向[J].改革,2024,37(2):15-24.

[22] 吴航,陈劲.网络伙伴多样化的影响因素与创新情景[J].科研管理,2023,44(6):137-143.

[23] PHEIPS C C.A Longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J]. Academy of Management Journal,2010, 53(4):890-913.

[24] 胡海青,薛萌,张琅,等.复杂供应链网络视域下关系资本对供应链融资作用机制研究——有调节的多重中介效应模型构建与检验[J].管理评论,2020,32(1):262-274.

[25] NA C, LEE D, HWANG J, et al.Strategic groups emerged by selecting" rand" collaboration partners and firms' efficiency[J].Asian Journal of Technology Innovation,2021,29(1):109-133.

[26] 刘景东,周萌,叶江峰,等.“若即若离”还是“亲密无间”:联盟惯例调节下的伙伴关系和创新绩效[J].外国经济与管理,2021,43(7):111-125.

[27] INKPEN A C, TSANG E W K. Social capital,networks, and knowledge transfer[J].Academy of Management Review, 2005,30(1):146-165.

[28] 曾德明,尹恒,文金艳.科学合作网络关系资本、邻近性与企业技术创新绩效[J].软科学,2020,34(3):37-42.

[29] IACONO M P,MARTINEZ M,MANGIA G,et al.Knowledge creation and inter-organizational relationships:the development of innovation in the railway industry[J].Journal of Knowledge Management,2012,16(4):604-616.

[30] 韩文龙,张瑞生,赵峰.新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J].数量经济技术经济研究,2024,41(6):5-25.

[31] 刘胜,郭蓉,吴亮.新质生产力赋能现代化产业体系建设:内在逻辑、关键问题与实践路径[J].新疆社会科学,2024,44(3):20-33.

[32] 王珏,王荣基.新质生产力:指标构建与时空演进[J].西安财经大学学报,2024,37(1):31-47.

[33] 谢永平,王晶,李尧,等.核心企业领导风格、网络承诺对网络绩效的影响[J].科技进步与对策,2018,35(7):88-96.

[34] 杨震宁,侯一凡,李德辉,等.中国企业“双循环”中开放式创新网络的平衡效应——基于数字赋能与组织柔性的考察[J].管理世界,2021,37(11):184-205.

[35] 张琳,席酉民,杨敏.资源基础理论60年:国外研究脉络与热点演变[J].经济管理,2021,43(9):189-208.

(责任编辑:胡俊健)

英文标题The Impact of Core Enterprise's Knowledge Spillover on Innovation Network Member's New Quality Productive Forces

英文作者Zhao Yanan, Xie Yongping

英文作者单位(School of Economics amp; Management, Xidian University, Xi'an 710126, China)

英文摘要Abstract:With the new generation of technological revolution and the acceleration of industrial transformation, it is increasingly urgent to promote China's high-quality development through new quality productive forces. The innovation network is a more suitable platform for the repeated exchange of tacit and embedded knowledge than market transactions. It is effective in enhancing enterprise innovation capabilities, achieving breakthroughs in key technologies, and forming new quality productive forces. To promote the qualitative leap in the advanced productive forces of innovation network member enterprises and achieve high-quality development, this paper attempts to answer the following key questions: How does core enterprises' knowledge spillover drive network members' new quality productive forces? What roles do network homogenization and relationship capital play in this process?

On the basis of the knowledge-based view and resource-dependence theory, this paper analyzes the relationship between core enterprise's knowledge spillover and network member's new quality productive forces. The research adopts survey data from 392 enterprises and conducts an empirical analysis using SPSS and Amos. The results show that (1) there is a significant positive relationship between core enterprise's knowledge spillover and network member's new quality productive forces. The influence of core enterprises on network members mainly stems from knowledge spillover, and under its continuous influence, the new quality productive forces of network members can be improved. (2) Network homogenization negatively moderates the impact of core enterprise's knowledge spillover on network member's new quality productive forces. Network homogenization implies a lack of resource, skill, and capability complementarity among members, rendering enterprise resources less unique, valuable, and scarce. Consequently, core enterprise's knowledge spillover cannot provide deeper knowledge and technology interaction for network members, reducing the chance for network members to increase their knowledge diversity and ultimately affecting the development of network member's new quality productive forces. (3) Relational capital positively modulates the relationship between core enterprise's knowledge spillover and network member's new quality productive forces. Strong relationships among innovation network members benefit enterprises in obtaining more social capital, which promotes the exchange and sharing of knowledge and information, and fosters the growth of new talents and the accumulation of new labor materials.

Theoretically speaking, this paper firstly supplements the empirical study of new quality productive forces at the enterprise level. Then it constructs a measurement scale of network member's new quality productive forces, which provides ideas and methods for further empirical research related to new qualitative productive forces at the enterprise level. Secondly, from the perspective of the interaction of innovation network members, this paper explores the impact of core enterprise's knowledge spillover on network member's new quality productive forces, enrich the theoretical connotation of existing research and promote the development of knowledge spillover related theoretical research.Thirdly, by integrating the knowledge-based view and resource dependence theory into the research on the knowledge spillover effects of the core enterprise, the applicability of these theories is enhanced, offering a new perspective to understand the knowledge spillover effects of core enterprises. Lastly, it is a valuable addition to the research on the knowledge-based view and resource-dependence theory to incorporate network homogenization and relational capital into the research framework. This expands the scope of research on the knowledge spillover effects of core enterprises and responds to scholars' recognition of the core enterprise's knowledge spillover effects.

The results hold practical significance as follows: (1) The transformation and enhancement of productive forces quality in innovation networks can not be separated from core enterprise's knowledge spillover. If network members aim to develop new quality productive forces, they must realize the importance of core enterprise's knowledge spillover and expand the channels for enterprises to obtain new knowledge, technical information and other resources.(2)The findings affirm the importance of enterprise knowledge heterogeneity, and suggest that enterprises should select partners based on their own existing knowledge, in innovation networks, members should be clear about who to approach in order to gain more reconfigurable knowledge.(3) Strong relationship capital is the effective support to promote new quality productive forces, and the continuous accumulation of relationship capital can ensure that network members have an advantage in choosing partners for core enterprises.(4)In the process of high-quality development of innovation network, it is necessary to adopt tailored measures for different enterprises.

英文关键词Key Words:Core Enterprises;Knowledge Spillover; Network Members' New Quality Productive Forces;Relational Capital;Innovation Network

基金项目:教育部人文社会科学基金项目(22XJA630007);陕西省软科学项目(2024ZC-YBXM-155,2020KRM049)

作者简介:赵亚楠(1990—),女,陕西韩城人,西安电子科技大学经济与管理学院博士研究生,研究方向为技术创新管理;谢永平(1972—),男,陕西临潼人,博士,西安电子科技大学经济与管理学院教授,研究方向为技术创新与战略管理。