路边的马陆

这些年,我带着科学营的营员们走南闯北,在各个自然保护区开展生态观察和自然探索。从云南的高黎贡山到湖南的郴州莽山,从贵州茂兰到福建漳江口,每个保护区因地理条件、季节气候等因素差异,其物种种类也千差万别。其中有一类小动物,几乎每次都能在野外发现它的身影,它就是马陆。

身有千千足

马陆,属于节肢动物门倍足纲,虽然不是昆虫,但人们还是喜欢以“千足虫”来称呼它们。顾名思义,它们有很多只“脚”,就连它们的英文名“millipede”,也是由拉丁词“mille(千)”和“pes(脚)”组成的。当然,“千足”稍显夸张,但一两百只确是有的。

马陆的躯干部由许多体节组成,多数体节都有足。马陆的足数并非固定不变,随着年龄的增长,每蜕一次皮,其体节和足的数目也会相应增加。与同为“多脚怪”的蜈蚣和蚰蜒等节肢动物门唇足纲成员不同,马陆的每一节体节都长有两对脚,这也是其所属的倍足纲的特征。

马陆的身体由头部和躯干两部分组成,躯干多呈圆柱或半圆柱形,也有少数种类呈扁平状,其体表较坚硬的钙化角质层能起到一定的保护作用。仔细观察后我们不难发现,蜈蚣和蚰蜒的“大长腿”让它们得以健步如飞,相比之下,马陆的“小短腿”除了能增加“萌感值”外,于行走速度毫无贡献,即便遇到危险,它们也只能不紧不慢迈着波浪线般的“组合步”移动。

温和的“防御者”

然而,马陆并非毫无防备的弱者。当它们感受到威胁时,会通过躯干体节两侧的臭腺释放一种具有强烈气味的液体,以此作为警告和防御。这些液体中可能含有苯醌、氰化物和其他化合物,这不仅会刺激人体皮肤,甚至还会引发眼睑和脸颊强烈的疼痛和肿胀。同时,马陆还会通过蜷缩身体将自己包裹起来,打造出一道坚不可摧的“盔甲”,展现出令人惊叹的适应力。

马陆这种充满智慧的生存策略,并非一朝一夕形成,而是亿万年间演化的结果。它们的远古近亲古马陆,生活在石炭纪到二叠纪,是迄今发现的最大的陆生无脊椎动物。从化石碎片和痕迹中,科学家推测古马陆长2米多,宽50厘米,石炭纪体长达2.5米的节胸马陆就是其中的代表。古马陆与它们的现代近亲一样,也是温和的“素食主义者”,科学家从疑似古马陆的粪便化石中发现了植物孢子,从另一角度证实了这一推测。古马陆从头到尾几乎被几丁质外骨骼覆盖,其依靠全身“盔甲”保护自己的生存策略似乎被现代马陆沿用至今。

马陆大家族

演化至今,马陆已经从最开始的几种,发展壮大到现今的包括球马陆目、带马陆目、姬马陆目和山蛩目等在内的15个目145个科超过12 000种成员的大家族。其因多变的色彩、呆萌的体态,受到不少自然爱好者的喜爱。

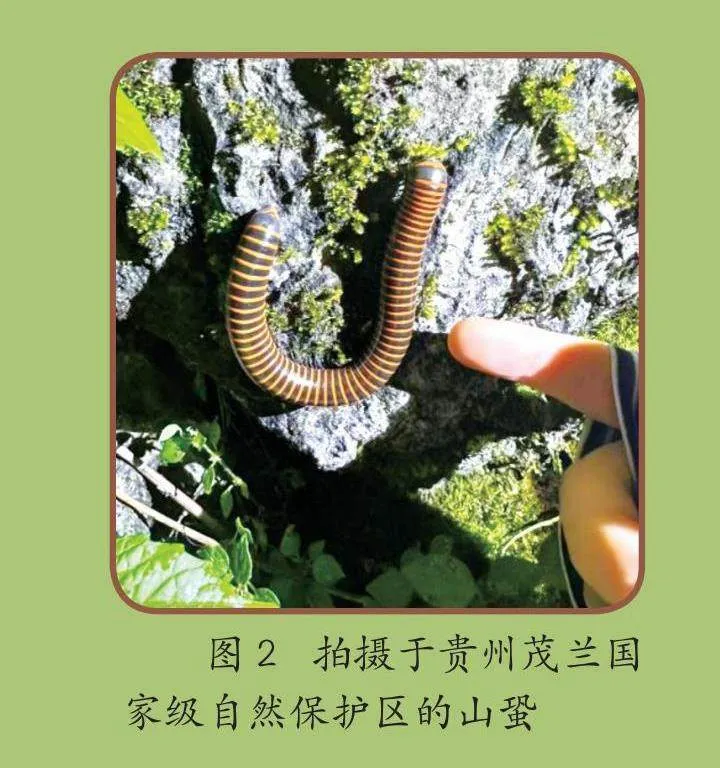

在城市里,我们通常能观察到一些小型的带马陆,它们喜欢生活在落叶、堆肥以及潮湿的石头和成堆的碎片物体下。而在我们去过的很多自然保护区,特别是在夏季,都能看到一些体长超过10厘米,比手指还要粗的山蛩目“大家伙”。尽管它们黑亮的身体上布满了黄色或橙红色的环状条纹,略带有一丝“警示”的气息,但大都性格温顺平和。

马陆大家族的成员分布范围广,除南极洲以外的各个陆域栖息地几乎都有分布,特别是在热带与亚热带的温暖地带。在野外,我们经常能在树干、腐烂的落叶堆与石缝间发现它们的足迹。它们大多数以腐败的动植物、菌类等为食,也有少数马陆会食用新鲜的植物组织,植物的根、块茎和掉落的果实都是它们的食物。

小个头 大作用

马陆通过生活在其肠道内的共生微生物消化分解食物,扮演着土壤生态系统中非常重要的分解者角色。大自然中的马陆能够将植物分解,对生态系统中的有机物进行预处理,帮助其被真菌、细菌和微型无脊椎动物进一步分解,对森林的养分循环和土壤形成起到不可或缺的作用。同时,马陆还是鸟类等动物的食物来源,对维持生态平衡功不可没。

大部分马陆都是夜行动物,它们选择在夜间活动,以避开白天高温和干燥的环境。部分类群的马陆还会表现出季节性或周期性聚集和迁移的趋势。每年5~10月,我们经常能在长沙段的湘江边和浏阳河的河堤上,观察到密密麻麻出行的马陆“大军”,它们在聚集过程中会持续分泌少量的分泌物,如果一只马陆排出其腺体,就会刺激附近的其他同类也这样做。虽然它们不足以对环境造成破坏,但是这浩浩荡荡的场面,足以让患有密集恐惧症的人瑟瑟发抖。

和马陆交朋友

如果你想长时间观察记录马陆的生长发育和行为,也可以考虑在家饲养几只不在保护名单上的品种的马陆。马陆是一种适合“懒人”饲养的动物,你只需要准备一个长度在15厘米以上、宽度在8厘米以上的饲养箱,在底部铺上厚度为马陆体长1~2倍的腐殖土或发酵木屑,有条件的话还可以在表面放上1~2块树皮或者铺上苔藓。需要定期给马陆喂食腐烂的蔬果、落叶,用喷壶往饲养箱内喷水,以保持饲养环境的湿润。

如果你能幸运地在野外和它们相遇,不妨蹲下来多观察一会儿,和这些身有千千足的虫儿交个朋友吧。

——专访上海马陆葡萄研究所所长单传伦