感受中医药文化的魅力

在我们美丽的家乡有一个会同渠水国家湿地公园,它为什么能成为国家级湿地公园呢?一定是有许多宝贵的动植物资源!我们决定从考察药用植物资源入手,去探究它的秘密。

现场采访

考察活动先从了解湿地公园开始。我们采访了公园管理局的工作人员,参观了会同生态展览馆,采访了科研股股长杨宽华。

通过他们的介绍,我们得知湿地公园具有重要的生态价值,能蓄水、泄洪,是饮用水源地和鸟类栖息地,能保持生物多样性。它还有种植林木和经济作物、养殖鱼类等经济价值。湿地公园里有鸳鸯、鹬、鸲等珍稀鸟类,还有中华水韭、南方红豆杉等重点保护植物。更让人感到神奇的是,在湿地公园的连山乡一带还有“神农尝百草”的炎帝文化传说,这激起了我们考察药用植物资源的兴趣。

实地考察

为了认识各种植物,我们以渠水为核心,在其两岸两千米范围内开展实地考察。

公园里的植物资源真是太丰富了!我们在老师的带领下摘叶、剪枝、刨根,仔细观察植物的形态结构。除了一些常见的开花植物我们能叫出名字,其他的都不认识,只能一个劲儿地问老师。

老师不厌其烦地跟我们介绍各种植物:“这株草的叶脉是平行脉,这种植物是单子叶植物。你们再看它的根,密密麻麻的数不清,每条根的粗细都差不多,像不像老爷爷的胡须?这种根系叫须根系……”

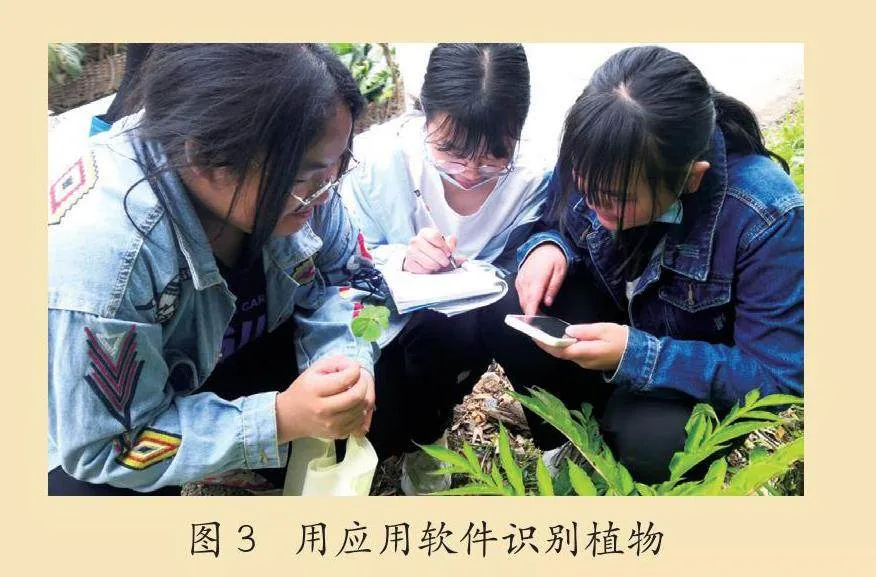

这些植物有药用价值吗?老师介绍说,檵木叶能止血,他们小时候上山放牛皮肤受伤时经常用它止血。但也有一些植物老师也不认识。于是,我们利用现代科技——手机App扫描识别。轻轻一扫,植物的名称、生长习性、药用价值等信息全都展现出来了。我们把它们的名称一一登记,并拍好照片,以便后续研究。

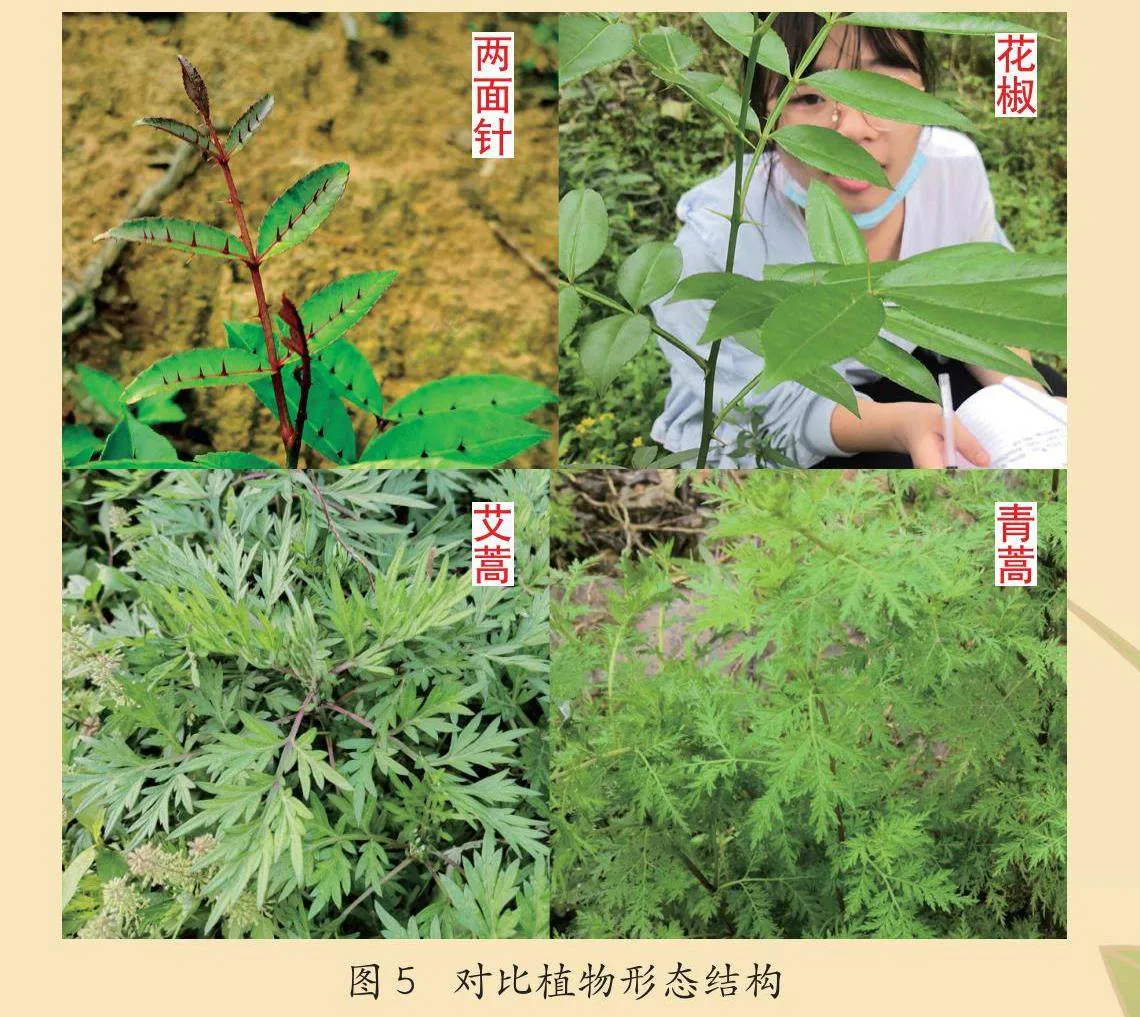

然而,手机应用软件也不是万能的,遇到亲缘关系较近的植物时,它也分不清,比如青蒿、艾蒿如何区分。

我们又结合网上的信息,用闻气味、对比叶片形状、对比叶序等方法区分它们。例如,青蒿和艾蒿都是菊科植物,但青蒿茎部是暗红色的,而艾蒿是淡绿色的。花椒和两面针都属于芸香科花椒属植物,叶片正反面都有刺,但花椒复叶的叶轴有狭窄的叶翼,披针形小叶对生无柄,叶脉上的刺为嫩绿色、细而短,而两面针的叶轴无叶翼,叶脉上的刺呈紫色、更粗壮。

整理数据

考察结束后,我们在电脑上将各种药用植物的名称、种类、生长习性、药用价值等信息进行整理、统计。这些植物分3门、6纲、37目、57科、99属、112种;以科为单位,菊科植物数量最多,有11种。

我们对各种植物的药用功能分类统计,发现会同渠水国家湿地公园药用植物资源丰富,就像一座中医药的宝库,真是名副其实的国家级湿地公园啊!

拓展学习

为进一步了解中医药文化,我们到图书馆查阅中医药书籍。我们翻阅了《本草纲目》《华佗秘方》等十余本书,看到了一个个熟悉的身影——艾蒿、青蒿、薄荷、枇杷叶等,从更专业的角度认识了各种药用植物。屠呦呦奶奶正是从中医药书里得到灵感,从青蒿里提取出青蒿素,挽救了上亿人的生命,获得了诺贝尔生理学或医学奖。她是我们学习的榜样。

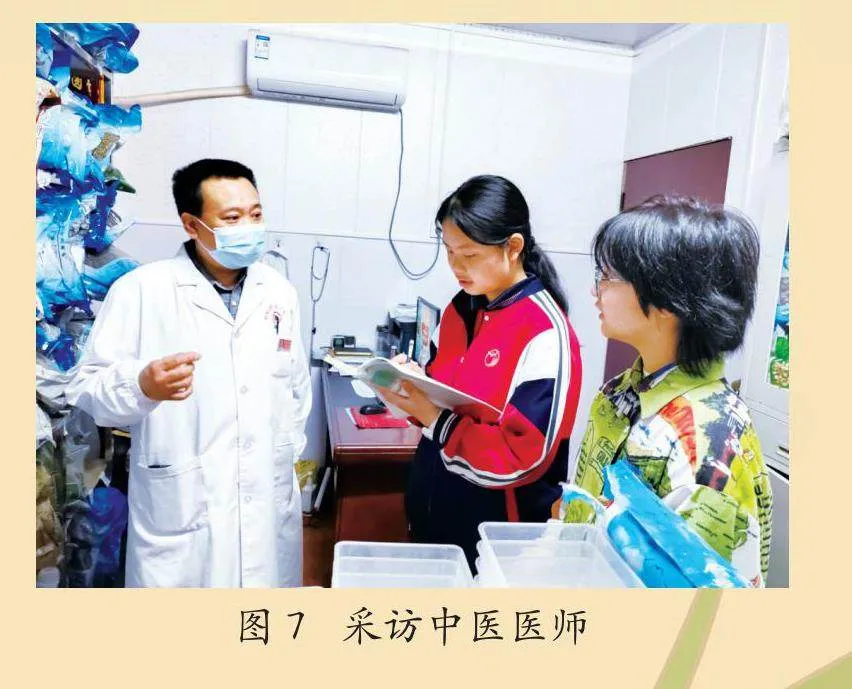

对于一些晦涩难懂的中医药名词如“上火”“邪毒”等,我们向著名的中医医师梁高辉求助。在梁医师的指导下,我们参观了中药柜,一一品鉴各种药材。

拉开药柜抽屉,艾叶、夏枯草、胖大海等药材应有尽有。梁医师耐心地给我们讲解各种中医药知识。通过学习实践,我们对中药的价值认识更加深刻了,不由得对中医药文化更加崇敬。

活动收获

在考察过程中,我们对一些药用植物产生了浓厚的兴趣,于是策划了许多制作活动。例如,我们发现某凉茶配方中竟然有夏枯草,于是开展相关探究和自制凉茶活动;我们发现屠呦呦奶奶是利用低沸点溶剂提取的青蒿素,于是开展用青蒿制作花露水的活动;我们按照民间传统方法,用辣蓼制作酒曲,酿出了美味的甜酒;……

通过这一系列活动,我们认识了一百多种药用植物,了解了它们与人类的密切联系,学会了如何从多个角度、多种途径,使用各种实验仪器开展研究工作,在“做中学”“用中学”“创中学”“乐中学”,体会到了传承中国传统医学文化的责任,也从科学家身上学到了爱祖国、爱人民、爱科学和爱事业的精神。(指导老师:杨海波" 吴季芳" "张咏东)

(栏目编辑" 田春忆)

——为南水北调中线工程而作