我国电池产业应对外部环境影响的对策研究

摘 要:2024年2月18日,欧盟《电池与废电池法规》(EU)2023/1542正式生效,或将对我国电池产品进入欧盟市场形成“绿色贸易壁垒”,限制我国电动汽车电池产业全生命周期转型步伐,加重我国电动汽车电池企业生产经营成本。本文分析欧盟《电池与废电池法规》对我国电动汽车电池产业影响分析,建议从创新推进产业碳管理模式、建立全国性管理平台、财税支持、标准互认等四方面积极采取应对措施。

关键词:电池与废电池法规;电池护照;碳足迹管理

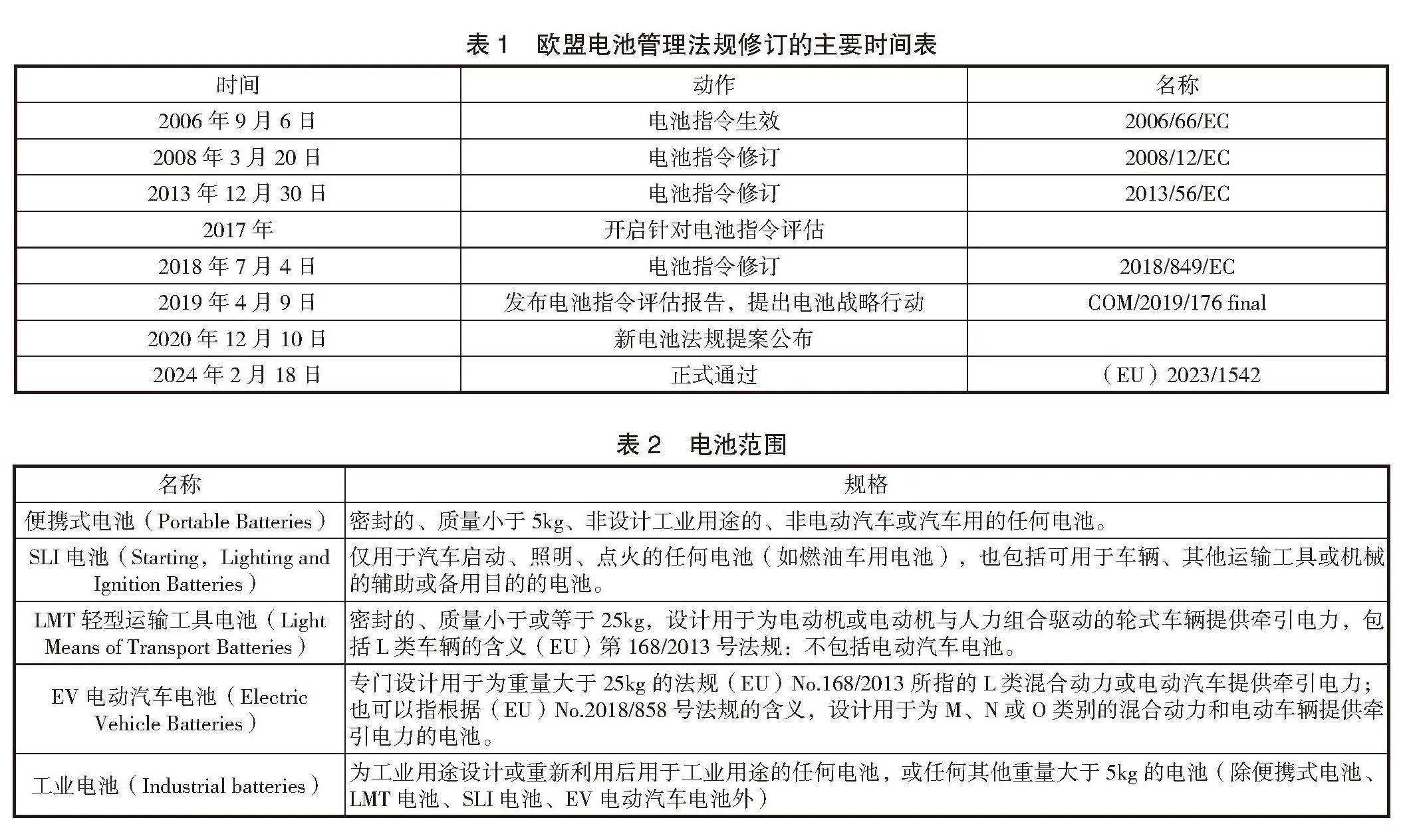

2024年2月18日,欧盟电池新法规《电池与废电池法规》(以下简称《新电池法》)正式实施,其共有3个章节、96个协议和15个附件,共143条法规。该法规可被看作“欧盟绿色协议”的升级版,旨在为欧盟构建从电池设计到生产再到回收在内的管理体系,意味着欧盟对电池的管控从“指令(Directive)的拘束性”向“法规(Regulation)的强制性”转变,或将对我国电池产品进入欧盟市场形成“绿色贸易壁垒”,带动全球电池产业链各环节低碳转型。为支撑《新电池法》中对于电动车电池碳足迹声明的要求,欧盟发布了二级配套法案《建立电动车电池碳足迹核算及核查方法授权法案》《建立电池碳足迹申报格式实施法案》的征求意见稿,以指导相关企业开展电动车电池碳足迹核算及碳足迹申报。欧盟近年关于电池管理法规进行了系列修订,详见表1。

一、欧盟《新电池法》内容简介

1 范围上——覆盖所有电池门类

适用于投入欧盟市场的所有应用领域的电池,细分为五大类:便携式电池(手机、电脑等)、SLI电池(车辆启动、照明或点火)、LMT轻型运输工具电池(电动自行车、摩托车等)、EV电动汽车电池、工业电池(卫星、无线电台等),仅将用于军事和航空的电池排除在外。电池范围具体内容详见表2。

2.内容上——明确可持续性、安全性规范

主要从禁用物质、碳足迹、回收、电化学性能和耐久性、可拆卸和可替换性、安全性等方面阐述要求,比如,禁用物质必须符合欧盟REACH法规(EC/1907/2006)附件XVII中列出的禁用物质要求。具体的碳足迹计算应基于新电池法规附件II中提供的基本要素,并符合最新版欧盟产品环境足迹(PEF)方法和产品环境足迹类别规则(PEFCRS)的要求。

3.流程上——强化电池全生命周期监管

引入“数字电池护照”,强调电池标签和信息披露,明确要求2024年7月1日起,至少需要提供电池厂家信息、电池型号、原料(包括可再生部分)、碳足迹总量、电池不同生命周期碳足迹、第三方认证报告、能够展示碳足迹的链接等。可概括为“先报数、后定级、再设限”,时间节点见表3。

4.要求上——强调电池回收和再使用管理

设定回收标准和回收利用目标。要求2027年锂最低回收率达到50%,2031年达到80%;2027年钴、铜、铅和镍最低回收率达到90%,2031年达到95%。设定再生材料使用比例,要求2027年所有再循环材料回收目标钴为90%、铜为90%、铅含量为90%、锂为50%、镍含量为90%。

5.时间上——设定不同阶段目标和截止日期

2025年2月18日起,电动汽车电池碳足迹将强制执行;2026年2月18日起,可充电工业电池碳足迹强制执行;2027年2月18日起,大于2kWh的可充电工业电池和电动汽车电池的电池护照强制执行。值得注意的是,从2027年起,所有便携式的电池都应该采用可拆卸的电池设计,消费者无须使用特殊工具或经受培训,即可自行打开设备,取出或者更换电池。

欧盟新电池法与旧电池指令在物质限制、碳足迹、再生材料含量等方面相比有了更多新的变化,要求更加严格,二者主要区别详见表4。

二、《新电池法》发布的背景分析

1.构建电池全生命周期管理体系,意图抢夺电池产业话语权

2023年1月18日,全球电池联盟(GBA)在瑞士举行的达沃斯世界经济论坛上首次发布了电池护照概念验证成果。数字产品护照正在成为增加产品可持续性和循环性的核心工具,而“数字电池护照”是欧盟实施的第一个数字产品护照。“电池护照”背后,实质是一套围绕电池产业的跨国规则的制定问题,产业链各方都希望能获得更高的话语权。欧盟对电池监管延伸到了全生命周期,对电池产业向低碳甚至零碳发展提出了具体要求,意图强化欧盟在电池产业话语权的主导地位。

2.构筑“绿色贸易壁垒”,限制我国电池产品进入欧盟市场

韩国市场调研机构SNE Research数据显示,中国在全球动力电池市场的份额已超60%,2019—2022年中国在欧洲的动力电池装机占比急速攀升,分别为11.8%、16.8%、22.6%、34%。从政策扶持角度看,《新电池法》与欧盟边境调节机制、欧盟绿色新政等相关政策相匹配,将为欧盟电池企业提供更多资金支持,意图在于提高本土电池工业竞争力。

3.我国汽车电池龙头企业海外布局加速

作为全球第二大电动汽车市场,欧洲电池需求也将持续保持旺盛。根据全球电池联盟的预测,2030年全球电池需求将增长至2600~3600GWh,其中欧盟占据的份额约17%,约为443~572GWh。根据统计,国内已有宁德时代、远景动力等10家动力电池巨头计划或者已在海外有深度的产业布局,其公开对外披露的/媒体公开报道的项目达33个(包含电芯、模组PACK工厂),总投资预算超4000亿元。

三、《新电池法》对我国电动汽车电池产业影响分析

1.限制我国电动汽车电池产业全生命周期转型步伐

目前,我国电池产业链碳足迹工作起步晚,数字化工具不足,对上游供应商管理不够,数据基础较为薄弱,专业化人才匮乏,电池全生命周期碳管理缺乏相关标准。从产业链上游看,全生命周期信息溯源将影响全球锂电产业往绿色、可溯源、规范化等方向发展;远期来看,材料回收将平抑及降低矿资源的价格及供应风险。从产业链中游看,涉及的一系列标准短期内将影响电池原材料采购、生产工艺等,进而提升电池生产成本,可能进一步传导至中游产品生产环节,并带动企业智能化、数字化革新。从产业链下游看,明确了材料回收目标和技术要求,将推动全球废旧电池回收需求的增加,深化主机厂、电池企业与回收企业的合作。电池回收要求趋严,倒逼国内回收标准化体系和再生材料使用体系建设加速。

2.国内电池企业出口欧洲面临“三重风险”

锂电池作为我国出口“新三样”的代表之一,对出口引领带动制造业发展具有重要意义。从出口看,国内电池企业出口欧洲面临着碳管理准备不足和较复杂的信息标签体系而引起的多重合规风险、再生原材料供给不足而难以满足法规最低阈值的供应风险、额外成本增加的经营风险等“三重风险”。尤其是对于中小企业来说,其海外竞争门槛面临进一步提升的局面。

3.加重我国电动汽车电池企业生产经营成本

《新电池法》中对碳足迹要求使低碳、环保变成电池产业竞争的新赛点,将为国内电池企业在碳足迹、电池护照、电池回收相关标准与法规方面提供重要参考。从竞争看,国内新能源汽车市场规模大,动力电池使用量高,“电池护照”意味着需要记录和公开大量的产品信息,还要在人才、技术、供应链、商业模式等方面加速创新,我国电动汽车企业需要跨越补足和完善碳足迹声明、满足欧盟对电池材料的回收与再生利用要求、应对电池护照中信息披露的挑战等“三大障碍”,会增加生产经营成本。

四、对策建议

1.健全电池碳足迹管理体系,创新推进产业碳管理模式

一是持续关注《新电池法》法规内容和要求,特别关注适用范围、标识要求、材料要求、回收和循环利用等关键要点,及时跟进政策细则及解读,确保产品符合新法规要求。二是我国的电池法规大多仅针对汽车动力电池,涵盖消费类电池、车用电池、便携式电池、工业电池等品类相对较少,需要进一步完善相关规章制度。三是出台电池产业碳足迹管理规划,确定中长期各阶段电池产业碳足迹核算的路径和目标,健全电池碳排放管理体系,加快在电池产业发展成熟地区先行先试。四是积极引导企业从原材料阶段入手,布局“电池全生命周期价值链”,重点聚焦推进动力电池碳足迹标准、碳标签、数字电池护照发展,构建资源循环利用产业链,形成我国电池碳管理体系。

2.开发碳足迹管理平台,构建产品基础数据库

一是从能源类型、原材料、产品生产、使用、回收等方面,开发碳足迹全国管理平台。从上游原材料到下游回收利用全产业链统一碳足迹核算标准,规范认证流程,通过平台计算形成碳排放量“数字护照”。二是建立精确核算方法和模型,明确产业链各环节碳足迹核算的对象、范围、数据来源和计量精度等,为企业等相关主体开展碳足迹核算及评价工作提供明确指导。三是开展智能分析评价,形成碳效率等级,并对等级相对较低的企业开展节能诊断服务,实现产品碳排放数据的可核算、可回溯、可流通、可信任。

3.加大财税等政策支持,激发企业全生命周期管理活力

一是加强政、产、学、研多领域合作,紧抓电池回收及梯次利用等标准和检测技术升级,创新商业模式,形成“回收—镍钴锂电池原料再造—电池材料再造—电池再造”的绿色供应链,提高原材料回收率,着力构建电池产业从生产到退役的真正闭环,利用国内电池回收大市场推动国际对话。二是通过合理提高企业研发费用加计扣除比例等市场化机制和优惠措施,激励企业增加全生命周期管理创新方面的投入,积极融入全国电池碳足迹管理体系和平台,鼓励打造锂离子、镍氢等更多安全高效低碳的动力电池碳足迹技术应用场景。三是积极发挥行业协会、产业联盟等平台的作用,定期举办交流研讨,总结应对《新电池法》的经验教训,探讨应对举措,及时向有关部门和单位反映。

4.加强标准体系国际合作,加速完善电池碳足迹相关标准

一是在构建全国统一碳足迹核算等相关标准的基础上,借鉴PAS2050、ISO14067等国际标准体系,不断提高数据质量,推动形成国际互认的碳足迹核算体系。依托RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)等契机,建设跨区域标准信息平台,推进碳足迹标准的互联互通。二是积极参与全球碳中和规则制定,与国际组织、区域组织和有关国家加强标准对话与磋商,加强标准教育培训、文化交流、人才培养等合作。三是健全贸易标准争端预警和协调机制,积极参与技术性贸易措施相关规则和标准制定。

参考文献:

[1]付甜甜,任杰,万力,等.欧盟新电池法对我国锂离子电池行业制造和出口的启发[J].电源技术,2023(7):834-837.

[2]刘力哲,李东,王攀.欧盟新电池法修订进展及对国内企业应对的启示[J].时代汽车,2022(20):104-106.

[3]《欧盟电池与废电池法规》正式生效[J].再生资源与循环经济,2023(9):29.

[4]范柏余,孙昱晗,马伊晨,等.欧盟《电池与废电池法规》对我国电池和汽车产业影响及应对措施分析[J].中国汽车,2023(12):26-30.

[5]关宗.国产电池要过碳足迹这一关[J].中国石油和化工产业观察,2023(5):44-45.

作者简介:翟威锋(1989.10— ),男,硕士,高级工程师,研究方向:绿色制造、节能低碳、制造业高质量发展。