当非遗遇见短视频

近些年非遗项目不断“破圈儿”,从“活起来”到“火起来”,呈现日益年轻化的态势,引领着新潮流,吸引了大量年轻人的关注。可以说,非遗不再只是传承人坚守的一门传统手艺,而是逐渐走进大众生活,成为不少人感受传统文化魅力的重要方式。

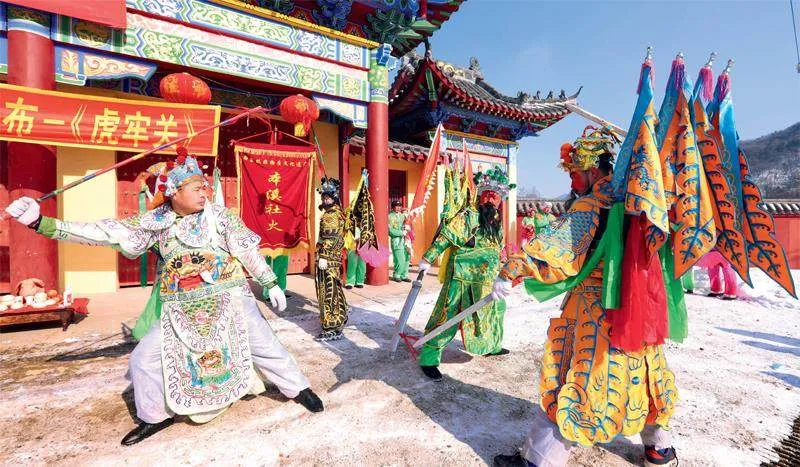

前不久,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,引发了人们对于春节这一传统节日的热烈讨论。过年习俗,是我们国家珍贵的民俗文化。汉武帝太初元年(公元前104年)始,以夏年(农历)正月初一为“岁首”,年节的日期由此固定下来。春节也是时间跨度较长的节日,从农历腊月初八开始,可以一直持续到下一年的二月初二。在节日期间,人们清扫房屋、购置年货、喝腊八粥、祭灶神、贴春联、贴年画、守岁、拜年、逛庙会等,各种活动应接不暇。可以说,围绕着辞旧迎新、团圆安康、祈福纳祥的主题,举办的年俗文化活动极为丰富。而与春节相关的非遗项目也是种类繁多,我们常见的有剪纸、年画、舞龙、花灯等。

在文旅融合的大趋势下,春节里的非遗项目与年轻人双向奔赴。一方面,很多年轻人开始从事非遗保护的事业,在做好传承的基础上,致力于挖掘非遗潜力进行品牌宣传。另一方面,现在的年轻人主打“非遗深度游”,在春节假期逛庙会,探访老手艺人、沉浸体验、互动打卡,让传统非遗在现代生活中焕发新的生机。

当下,不少年轻的非遗传承人借助“互联网+”等手段,开直播、发短视频,在讲解传统技艺的同时推广自己的作品,打通线上线下的渠道,让非遗变得可感可触、生动有趣。

95后的郎佳子彧是北京面人郎的第三代传承人,与老一辈的艺人不同,他思维更跳脱,毕业后就开设自媒体账号,通过制作短视频传播面塑文化,既有传统的灶神、兔爷等形象,也有“冰墩墩”“哪吒”等新的题材。他会通过短视频把捏面人的手艺展示出来,让自己的作品更精准触达受众,因此收获了大量年轻的粉丝。

90后佛山木版年画的非遗传承人刘钟萍,开通公众号宣传佛山传统年画,她以“诸神复活”为主题创作了一系列的年画作品:“门神、考神、喜神、财神、丁神”,用“逢考必过的考神年画”来解释传统的“状元及第”;用“挣一个亿”来解释财神爷。这样的潮品迎合现在年轻人的喜好,作品大受欢迎。不仅如此,她推出的“年画手工体验课”等也备受人们的青睐,让更多人通过年画获得心理上的满足。

杨钺是剪纸(北京)的非遗传承人,她从小就喜爱传统民间艺术,2000年开始学习剪纸,一坚持就是20多年。近些年,她不断探索新的项目传播途径,自己学习录制剪辑,把剪纸相关的短视频放到网上,让年轻人了解的其中的细节,将北京剪纸艺术的魅力传递给更多的人。

短视频博主江寻千(九月)是非遗项目的积极传播者。雕冰龙、打铁花、英歌舞、花灯等不少项目通过她的镜头,被越来越多的人看到,极大地提升了这些非遗项目的社会影响力。她找到国家级非遗项目打铁花的传承人杨建军,拜师学习确山铁花技艺,成为了确山打铁花的第一位女传人。她习跳英歌舞在短视频平台收获了大量好评。正是由于其团队记录的影像,让那些鲜为人知的非遗“圈了一大拨粉”,像带货一样“带火”了它们。

通过多方面的努力把非遗“活”化,将非遗元素融入日常生活,打造接地气的非遗产品,并进一步发挥新媒体平台的传播作用,通过多元化的体验项目、节日旅游活动,吸引更多年轻人的关注和参与,为非遗的传承注入了新的活力和创造力。而现在的春节,也随着这些非遗项目的普及,变得更有“年味儿”。(注:本文作者系中国国家图书馆副研究馆员;本文图片由河南省非遗保护中心、辽宁省非遗保护中心、浙江省非遗保护中心提供)