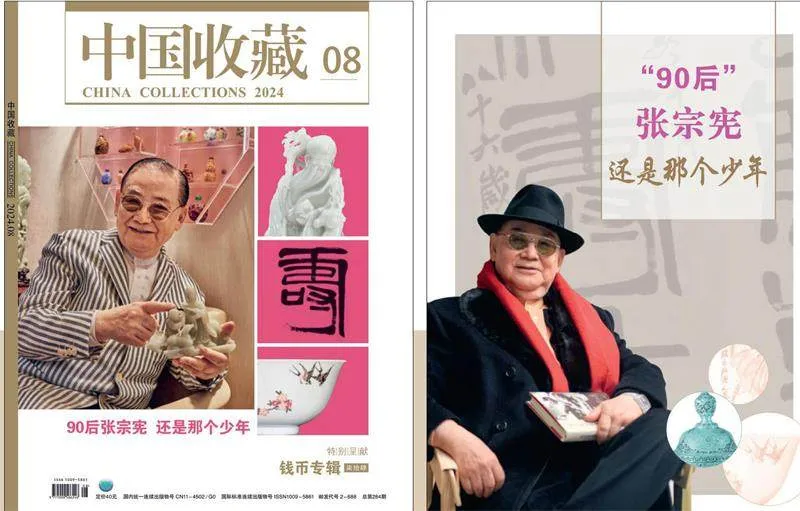

他是个可爱风趣的老头 更是永远的No.1

在本属于艺术品拍卖的收获季,一代收藏大家张宗宪先生的突然辞世,让这季秋拍多少有点“冷”,也少了些许本该有的色彩,毕竟这位叱咤收藏江湖八十载的“1号先生”缺席了!

2024年11月底的香港,多家拍卖行的秋拍如期举行。在拍卖活动最集中的那两天里,无论是预展现场还是拍卖现场,我都没有看到那个熟悉的身影——头戴礼帽、一身考究的西服,手持1号竞买牌的张宗宪先生。很纳闷,一问才得知张先生病重住院啦。29日傍晚,我赶去医院看望张先生,那个一向可爱又可亲、地道的上海“老克勒”,却虚弱地躺在病床上,人消瘦了很多很多……

让我万万没想到的是,这一面竟成了永别!翌日(11月30日)下午,这位在全球文物艺术品市场举足轻重的人物与我们天各一方。

而上一次与张先生的见面是半年前。2024年5月底,我和同事在香港会展中心佳士得预展现场偶遇张先生,他像往常那样邀请我,“这两天有空的话,我请你吃饭”。这些年,一见到张先生,“请你吃饭”成了他常挂嘴边的话。而吃饭、喝咖啡这种常来常往也让我们处成了“忘年交”。

还记得我与张宗宪先生第一次吃饭、喝咖啡是在2006年。那次也适逢香港的秋拍季,张先生把自己多年的珍藏拿出来拍卖。那是一场令世人瞩目的经典之战,多件中国文物艺术品的重器登场,让全球藏家纷纷齐聚于此。拍前,我有幸邀约到张先生做专访。那天我们相约在香港铜锣湾的怡东酒店,张先生见我是一位稚嫩的小记者(其实是看着小),外加引荐人因临时有急事而缺席,他有些不开心。随即便打电话给引荐人,操着浓浓的上海话怪罪起电话那头的好友——时任苏富比董事总经理的汪洁女士。通话的大概意思是“你怎么不来,就让这么一位小记者来采访我”。是啊,在全球艺术品市场上,谁人不知“张宗宪”!好在经汪洁一番解释后,现场的气氛缓和了许多。几个回合对话后,张先生很快忘却了刚才的不悦,还请我吃了一顿地道的海南鸡饭。我们边吃边聊,聊得很尽兴,为后续的顺利撰写奠定了基础,当然也让我们这本小刊有了大收藏家张宗宪先生的第一篇专访。

那次之后,与张先生吃过很多次饭。如果说,第一次与他吃饭,我多少有点战战兢兢,但后来就完全没有了,吃饭、喝咖啡反而成了我与张先生的相处方式。久而久之,在我眼里,这位全球顶级收藏家又多了一个标签:他还是一位充满情趣又不失风趣的老头。当然,他首先是一位不折不扣的中国文物艺术品鉴藏大家。

2007年5月,伦敦拍卖季期间,我在伦敦苏富比预展现场遇到张宗宪先生。当时他驻足在一件掐丝珐琅器前,正用他的慧眼全方位“打量”着,那股认真劲儿令人心生敬佩。张先生被业界誉为“最苛刻的收藏家”。他不仅要求藏品真、稀,而且还追求“全美”。正因为此,才让全球藏家对他的收藏推崇备至。

像往常那样,预展逛累了,他又请我们一众人喝下午茶。席间,他总不忘聊他心爱的各式中国文物艺术品,聊到兴头儿,还不忘翻出几家国际拍卖行的图录,定睛一看,原来老先生早已做过功课——自己心仪拍品的那页图录都被他折上角。那年张先生已是80岁的老人,但仍乐此不疲地从伦敦这家拍卖行走到另一家。在去拍卖行的路上,我提出要帮他拿拍卖图录,老先生却诙谐地反问道:“你觉得我老了?”就这样,他执意自己拿着厚厚的图录,并带领着我们几位“年轻人”走在伦敦的大街上。

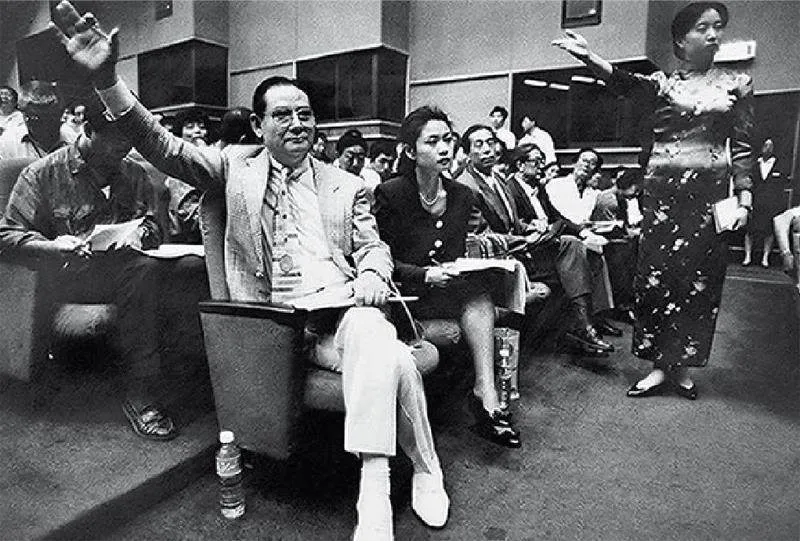

可以说,张先生与拍卖真的是结缘一生。2024年香港春拍季,这位近百岁的老人每天还是保持着“逛预展、看拍卖、竞拍品”的节奏。香港的拍卖季一向会让各路藏家、业内人士忙得不可开交,但坐在轮椅上的张先生却一场不落,从香港中环到湾仔,从香港苏富比、中国嘉德(香港)再到香港邦瀚斯、佳士得香港……绝对是活跃于香港各大拍场中。他光顾各家的同时,还会适时地竞拍一两件,仅去年春拍季就有多件拍品被他收入囊中。玩了八十载收藏,坐拥众多佳构珍瓷的张宗宪先生,怎么还在拍卖会上“出手”?“这是因为我和这些拍卖行有多年的交情,必须支持。”张先生这样轻松解释道。而这种“捧场”在当下更显难能可贵。在很多人看来,拍场上只要见到他的1号竞买牌举起,就是给业界一颗定心丸。显然此刻的信心指数远远大于一串串的成交数字。

与张宗宪先生吃饭、喝咖啡,他总是金句频出,绝对是大道至简,极为受用。如张先生认为收藏家“不仅要会买更要会卖”。之前我总觉得,收藏家应该重视买,不该又买又卖的。但后来渐渐品出张先生所言的内涵,这也在一定程度上折射出藏家的眼力与品位。买了却卖不好,显然藏家与市场多少有些脱节。反观张先生这些年的珍藏,真的是用一个又一个成交数字证明了:买得好,卖得也好!

又如,张先生总说:“好东西是最贵的,也是最便宜的”。他恪守“便宜没好货,好货不便宜”的理念。在他看来,一件真正的艺术精品在什么时候都不太会以白菜价售出,往往是以当时不便宜的价格买入,但与若干年后它的增值相比,肯定又是便宜的。“要想得到好东西,一定要肯花大价钱”,这一看似简单的道理,说起容易但做起不易,很多人还是更愿“贪便宜”。张先生在他一手打造的收藏江湖里,用一个又一个实例极好地做了阐释。

再如,他倡导的“生行莫入,熟行莫出”。第一次听张先生讲,是庆祝他80大寿而举办的第三场御制瓷器珍藏拍卖结束后,在吃饭的席间听他与多位业内人士讲的。当时觉得这句话不太适合当下的择业者。多年后,发现频繁跳槽、不断尝试新领域令不少人的职业生涯成了“鼹鼠挖洞”——难以深入下去。如此看来,这一金句恐更适用于致力于文物艺术品领域的人,毕竟其是个又专又博的工作,轻易地进、轻易地出都可能会有挑战、有损失。

近20年来,张宗宪先生还是《中国收藏》杂志的读者。最初我以为张先生收到杂志后最多也就随手翻翻,但后来发现他是认真看的。有几次碰到他,他还会及时地向我反馈。“这期杂志的特别策划还不错,有几篇文章写得好。”“上两期你们采访的人物,他是收藏界的No.2。”……有时收不到杂志或者觉得有必要多要一两本,张先生还会管我要。记得2018年的夏季,张太太给我发来微信:“刚收到你们的杂志,张先生阅读后称赞你们写得不错。让我代他谢谢你!并问你什么时候来香港,记得告诉我们,到时请你吃饭。”后来的香港秋拍季,张先生和张太太邀请我去家里吃大闸蟹,不巧的是,那天因有事必须返回北京,就这样遗憾地错过了。

张宗宪先生辞世后,几位圈内朋友问我:你不写点啥?其实我真的不知能写点什么。张先生无论是在拍场上志在必得的气势,还是他一手打造的收藏江湖,都令人高山仰止。而我只是他众多“小朋友”中最不起眼的一位,人微言轻。即便撰写,无疑是众多纪念性文章中的一篇不足挂齿之作。如能略添涓埃之微,藉此深切缅怀这位古董界的大家并向他致以崇高的敬意!

这篇文章我是坐在咖啡馆里完成的。之所以会选择在这里,近一个多月来,我的脑海里总有一个挥之不去的场景:2024年5月29日傍晚,在香港会展中心里,我们与张先生一起喝咖啡,边喝边做采访……不知那个时候的我们是您最后的采访者吗?

心心念念的那杯咖啡,就在这个秋季悄然缺席。一代收藏传奇就此谢幕!一身西装、一顶礼帽、一副墨镜……

张先生,您永远都是我们心中的No.1!

链接TIPS

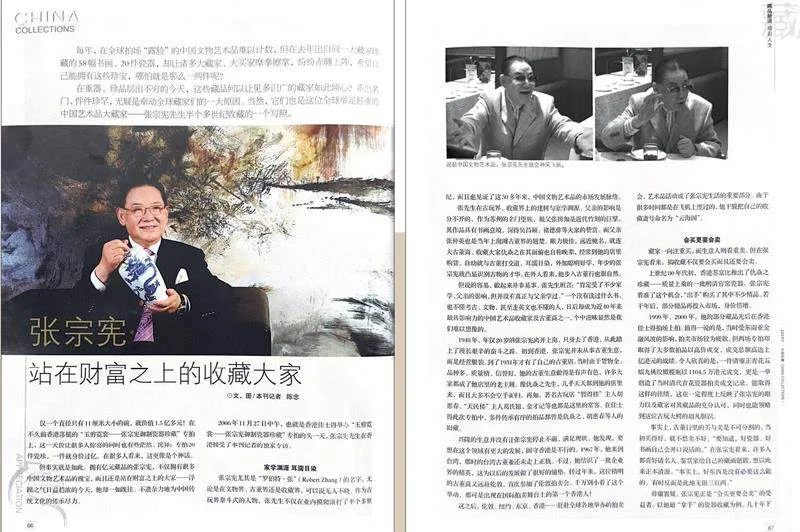

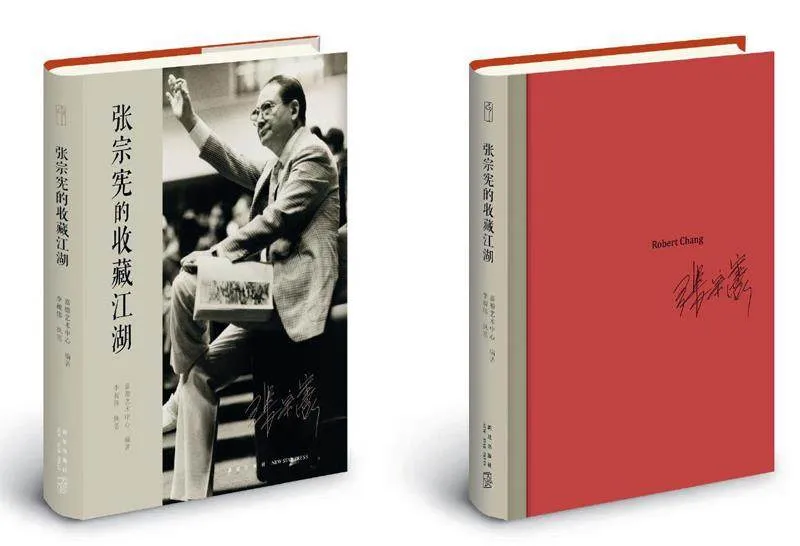

张宗宪先生是当代最成功的华人收藏家之一,也是文物艺术品拍卖界的泰斗级人物。尤其是“罗伯特·张”(RobertZhang)、“1号先生”的称谓在文物界、古董界、收藏界无人不晓。从13岁跟父亲学艺开始,张宗宪见证了历史的风云变幻,也见证了艺术品收藏界的起伏。早年,他是收藏家值得信赖的委托人,是第一批出现在伦敦苏富比拍卖会上的中国人,凭借其独到的眼力和丰富的经验赢得了全世界收藏家们的信赖和尊重。20世纪90年代之后,张宗宪开始以收藏家的身份驰骋拍卖场,并不遗余力地推动中国文物艺术品拍卖市场的发展。

正如嘉德艺术中心总经理寇勤在《张宗宪的收藏江湖》一书的前言中所说,张宗宪先生闯荡海内外收藏江湖数十年,其“No.1”号牌不是凭空举起来的,这需要何等的聪颖智慧、勤奋专业、执着果断……没有张宗宪先生的专业引领和商业推动,就没有中国文物拍卖市场的今天。