四川凉山州西南低涡型暖区暴雨的统计特征

摘要:利用凉山州近10年4—10月的降水资料、常规地面观测、高空观测、ERA5再分析资料和FY-2G卫星TBB资料,对四川省凉山州西南低涡型区域性暖区暴雨进行统计分析和天气学分析。结果表明:(1)凉山州西南低涡型暖区暴雨的发生频率在年际变化上呈波动趋势,2016年和2022年发生频率最高,2017年最低;暴雨主要发生在夏季(6—8月),其中7月发生的频率最高;暴雨具有短时强降水特征,强降水常出现在傍晚到夜间,白天降水强度减弱。(2)暴雨发生在高能高湿的不稳定层结中,其水汽主要来源于孟加拉湾。(3)影响凉山州的西南低涡主要生成于川西高原南部到凉山州西北部,少数生成于四川盆地西南部到凉山州西北部,极少数生成于攀西地区西南部,故川西高原南部是凉山州西南低涡型暖区暴雨对流云团的主要发源地。(4)西南低涡暴雨对流云团常由块状和带状混合影响,影响范围广;暴雨区常出现在低涡中心或外围东南侧,降水成片集中。

关键词:凉山州;西南低涡;暖区暴雨;高能高湿;对流云团

中图分类号:P458.3文献标志码:A文章编号:1673-5072(2025)01-0058-07

Statistical Characteristics of Torrential Rain in the Low Vortex WarmRegion of Southwest Liangshan Prefecture in Sichuan

Abstract:Based on the precipitation data,conventional ground observation,high altitude observation,ERA5 reanalysis data and FY-2G satellite TBB data in Liangshan prefecture from April to October in the past 10 years,a statistical and a synoptic analysis of the torrential rain in the low vortex warm region of southwest Liangshan prefecture in Sichuan province were carried out.The results are as follows:(1) The occurrence frequency of torrential rain in the low vortex warm region of southwest Liangshan prefecture has fluctuated with interannual variation,with the highest frequency in 2016 and 2022 but the lowest frequency in 2017;the torrential rain mainly occurs in summer (June-August),with the highest frequency in July;the torrential rain is characterized by short-term strong precipitation,which often occurs from evening to night,and decreases during the day.(2)The torrential rain occurs in the high-energy and high-humidity unstable stratification,and its moisture mainly comes from Bay of Benga.(3) The southwest low vortexes affecting Liangshan prefecture are mainly generated in the south of Western Sichuan Plateau and the northwest of Liangshan prefecture,and only a few are generated in the southwest of Sichuan Basin and the northwest of Liangshan prefecture,and a tiny minority are generated in the southwest of Panxi region;therefore,the south of West Sichuan Plateau is the main origin of convective cloud clusters in the low vortex warm region of southwest Liangshan prefecture.(4)The convective cloud clusters of torrential rain in southwest low vortexes are often influenced by the mixture of blocky and banded pressure zones,and the influence range is wide;the heavy rain area often appears in the center of low vortex or the southeast of the periphery,and the precipitation is concentrated.

Keywords:Liangshan prefecture;southwest low vortexes;torrential rain in warm region;high energy and high humidity;convective cloud clusters

暖区暴雨是由中国学者黄士松在研究华南暴雨时提出的暴雨类型,一般是指发生在距地面锋面200~300 km暖区一侧的暴雨,或者是发生在西南风和东南风汇合气流中,无切变的西南气流里,且不受台风等热带系统控制的暴雨[1]。此后,暖区暴雨被广义定义为不受冷空气影响的暴雨[2],其发生前天气尺度扰动的信号较弱、触发机制不明显,但却具有降水强度大、降水集中、对流性明显的特点[3-5],极易引发洪涝灾害[6]。

对于不同地区暖区暴雨的形成机制,众多学者已开展了广泛的研究。田莹等[2]采用主要影响系统作为分类依据,将江南暖区暴雨分为切变型、副高型、副高和切变相互作用型及西南急流型,指出虽然不同类型暖区暴雨的水汽来源略有差异,但均通过西南急流向江南地区输送水汽。西南低涡是四川盆地暖区暴雨的主要影响系统之一,肖红茹等[7]指出,四川盆地西南涡型暖区暴雨在午夜时分发展为强盛的α中尺度对流系统并且能维持6 h以上。闵涛和吴筱[8]的研究表明,东移的高原低涡是触发四川盆地暖区暴雨的动力机制之一。对长江中下游及华南地区的暖区暴雨而言,张芳等[9]发现长江中下游一次暖区极端致洪暴雨主要由活跃的中尺度对流系统造成,低空急流前沿有对流不断新生东移并组织化加强。陈翔翔等[10]通过对有高空槽影响的华南暖区暴雨分析发现,高原槽对暖区暴雨影响明显,其次为南支槽。此外,张晓美等[6]、刘瑞鑫等[11]、韦统健[12]、张芹等[13]分别对华南暖区暴雨进行研究,均表明低空急流对暖区暴雨有重要作用,不仅输送了丰富的暖湿空气,还有利于中低层不稳定能量的储存。

凉山州(26.0°—29.3°N,98.0°—103.9°E)东西宽360 km,南北长370 km,地处川西南横断山脉东北缘,界于四川盆地和云南省中部高原之间,境内的山脉和河谷多呈南北走向,地势西北高东南低,单位水平内海拔高度差异大。由于特殊的地形地貌,夏季暴雨常会给凉山州造成山洪、泥石流、滑坡等地质灾害,严重威胁着人民群众的生命和财产安全。近年来已有许多学者对江南地区、华南地区、四川盆地及东北地区的暴雨开展了广泛的研究[14-22],但对凉山州的相关研究较少。西南低涡是造成凉山州暖区暴雨的重要天气系统,在实际预报工作中西南低涡型暖区暴雨的降雨落区、降雨强度常常难以把握,加之凉山州复杂特殊的地形地貌及局地小气候特点,更加大了此类暴雨的预报难度,预报准确率较低。为此,本文通过主要影响系统和相似天气形势对凉山州近十年的西南低涡型暖区暴雨进行分型,通过分析其降水特征及主要影响系统的配置关系来提高对凉山州西南低涡型暖区暴雨的认识,以期为此类暴雨提供一定的预报依据。

1方法

1.1资料来源

研究资料包括:凉山州2013—2022年每年4—10月加密区域自动站和国家站1 h、24 h降水资料;MICAPS常规地面资料;高空观测资料;ERA5[23]再分析资料数据,时间分辨率为1 h,水平分辨率为0.25°×0.25°;相当黑体亮度温度(Black Body Temperature,TBB) 来自国家卫星气象中心提供的FY-2G卫星数据,时间分辨率为1 h,空间分辨率为1.25 km。

1.2筛选标准

对凉山州西南低涡型区域性暖区暴雨的统计标准参考肖红茹等[7],并结合凉山州海拔进行本地订正后,定义为:降水发生在热低压环流区域中或降水区位于地面锋面至少100 km的暖区一侧,并且降雨发生时不受地面冷空气影响,700 hPa没有明显冷平流入侵降雨区,700 hPa上青藏高原背风坡有闭合等压线的低压或有3个探空站风向呈气旋式环流低涡生成并影响凉山州,且在凉山州造成5个县及以上境内日降雨量(北京时间20时至次日20时,下同)≥50 mm为1次西南低涡型暖区暴雨天气过程。

1.3分析方法

首先,利用统计方法分析西南低涡暖区暴雨的降水特征,并基于天气学方法和合成分析方法研究暴雨的环流特征和水汽输送特征;其次,暴雨的发生与环境大气的温湿条件密切相关[7],西昌地处凉山州中部,其探空资料能较好地反映凉山州上空物理量环境场,根据凉山州西南低涡暖区暴雨发生的日变化特征,选取暴雨过程发生临近时刻20时与暴雨区临近的西昌探空站的实况观测资料分析暖区暴雨发生的环境条件;此外,为进一步分析西南低涡型暖区暴雨的中尺度影响系统,选取暴雨典型案例进一步分析暖区暴雨中尺度对流云团的发生发展演变,以探讨暖区暴雨的成因;最后,总结出凉山州西南低涡型暖区暴雨的概念模型。

2凉山州西南低涡型暖区暴雨特征

2.1降水特征

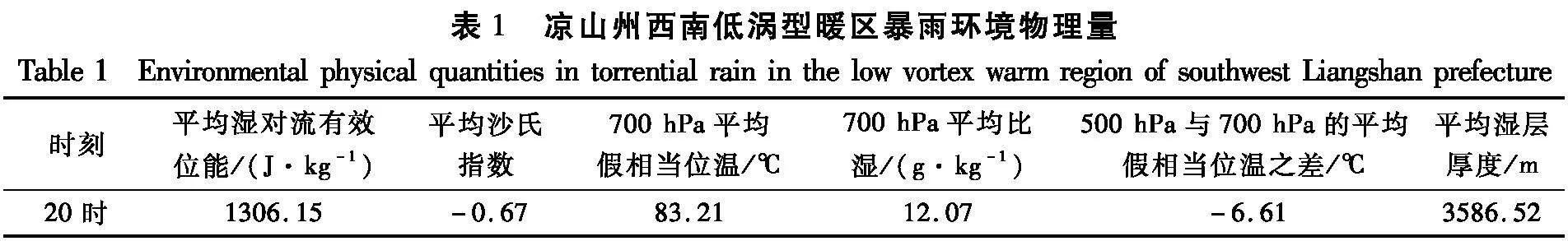

筛选出2013—2022年共22例西南低涡型暖区暴雨天气过程,平均每年2.2次。从年际变化看(图1a):2013—2022年暖区暴雨的发生频次为波动趋势,2016年和2022年发生频次最高(4次),2017年最低(0次)。从月际变化看(图1b):暴雨均发生在夏季(6—8月),其中7月最多(9次),其次是6月(7项),8月最少(6项)。

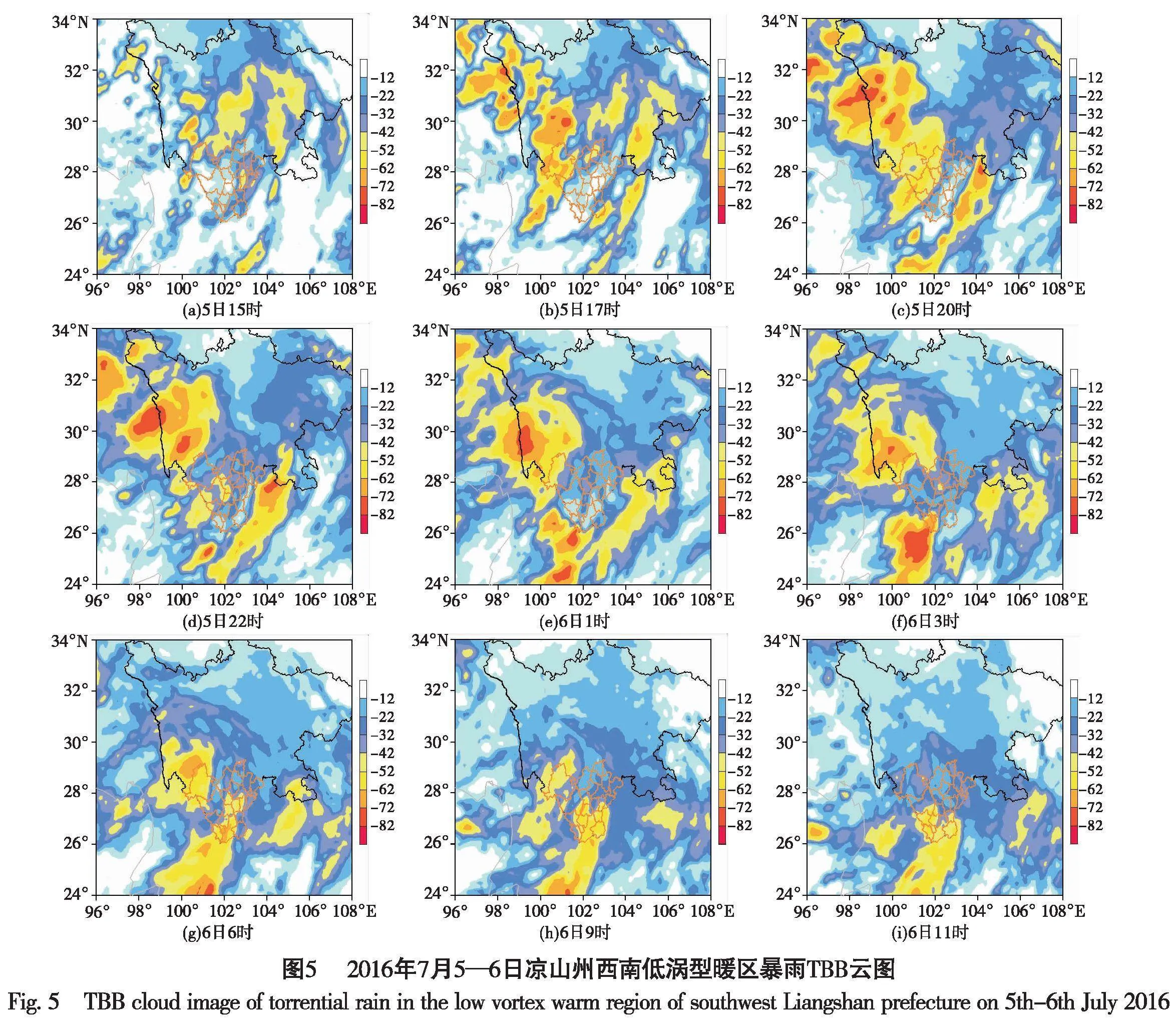

逐小时降水特征显示(图2):西南低涡型暖区暴雨具有短时强降水特征,主要出现在夜间,白天降雨强度明显减弱。强降雨主要出现在23时到次日2时,此时段小时雨量10~50 mm的站点数较多,其中1—2时出现小时雨量10~20 mm的平均站点个数最多,平均为4.72个,其次是22—23时,平均为4.67个;23—24时出现小时雨量20~50 mm的平均站点个数最多,平均为1.44个,其次是22—23时,平均为1.39个;出现小时雨量≥50 mm的平均站点个数整体极少,平均最多仅为0.056个。

2.2环流特征

对22例西南低涡型暖区暴雨的高度场、风场、涡度场、散度场等物理量场进行合成分析,得到西南低涡型暖区暴雨的环流特征、主要影响系统及物理量场,找出其天气形势特点。

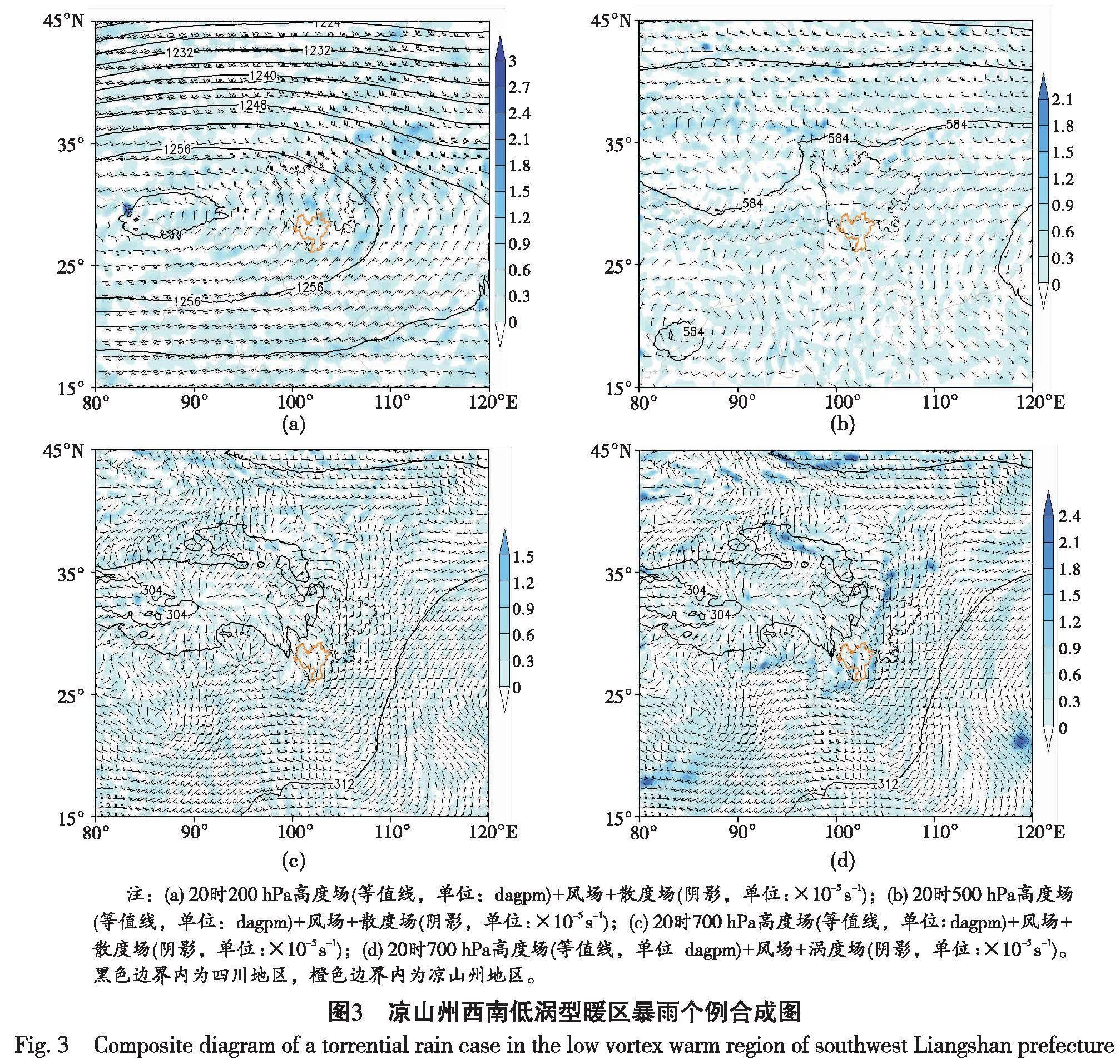

从暴雨发生临近时刻20时的合成图(图3)可以看出:200 hPa上,凉山州为南亚高压1256 dagpm线控制内,西北部位于高压脊线附近,中部到南部受高压脊线南侧的东北气流控制。500 hPa上,陕南到川西高原北部、川西高原南部到滇西北各有一短波浅槽,凉山州到盆地盛行西南风。700 hPa上,甘孜州南部到凉山州西北部有辐合低涡,辐合低涡外围东南侧为辐合区和负涡度区,低涡中心附东南侧为正涡度区,气旋性流场强。

结合22例西南低涡天气形势实况分析可知,西南低涡型暖区暴雨常发生于西南低涡内部低涡中心的东侧到南侧一带,降水成片集中,或发生于低涡外围边缘东南侧,降水较分散。有17例西南低涡生成于川西高原南部;有3例(2014年8月16—17日、2016年7月31日—8月1日、2022年8月1—2日)生成于四川盆地西南部;有1例(2018年7月14—15日)暴雨发生前一天13日生成于川西高原西南部,14日东移到盆地西南部附近发展增强影响凉山州;有1例(2018年6月24—25日)生成于攀西地区西南部。西南低涡型暖区暴雨常常伴有西南气流,22例中有1例(2020年8月15—16日)达低空急流标准。700 hPa湿度条件都较好,温度露点差小于2 ℃,比湿在10~13 g·kg-1,22例中仅有1例(2021年6月6—7日)湿度条件欠佳,温度露点差为5 ℃,比湿为9 g·kg-1。对于高层500 hPa影响系统,有12例受低槽(高原槽、高空槽、短波槽)的影响,有10例未受低槽的影响。若当500 hPa配合有切变线影响凉山州时,常会造成全州大范围的强降雨(如2016年7月5—6日、2019年7月28—29日)。

2.3水汽输送特征

水汽是形成暴雨的必要条件,暴雨的形成离不开大尺度范围的水汽持续输送和水汽在暴雨带的辐合[2]。将22例西南低涡型暖区暴雨发生前(当日8时)700 hPa的水汽通量及水汽通量散度进行合成(图4)得出:凉山州西南低涡型暖区暴雨的水汽主要来源于孟加拉湾,经缅甸向东北方向输送,到了云南西界,一部分继续往东北方向向凉山州输送,一部分北上经川西高原南部又南下回流影响凉山州。滇西到凉山州中部到西北部一带有明显的水汽通量散度负值区,说明在此有水汽的辐合,在凉山州的北部冕宁到中部西昌一带有负值强中心,水汽通量散度达-9 g·hPa-1·cm-1·s-1。暖区暴雨有一东北—西南向的带状水汽通量散度负值区,主体位于凉山州北部—中部—西部一带,负值强中心主要位于州北部或中部,说明在凉山州西北部到中部一带的水汽辐合最强。低层的西南气流为暴雨区输送了丰富的暖湿空气,不仅为暴雨区提供了充沛的水汽,还有利于中低层高不稳定能量的储存,有利于暴雨天气的发生[6]。

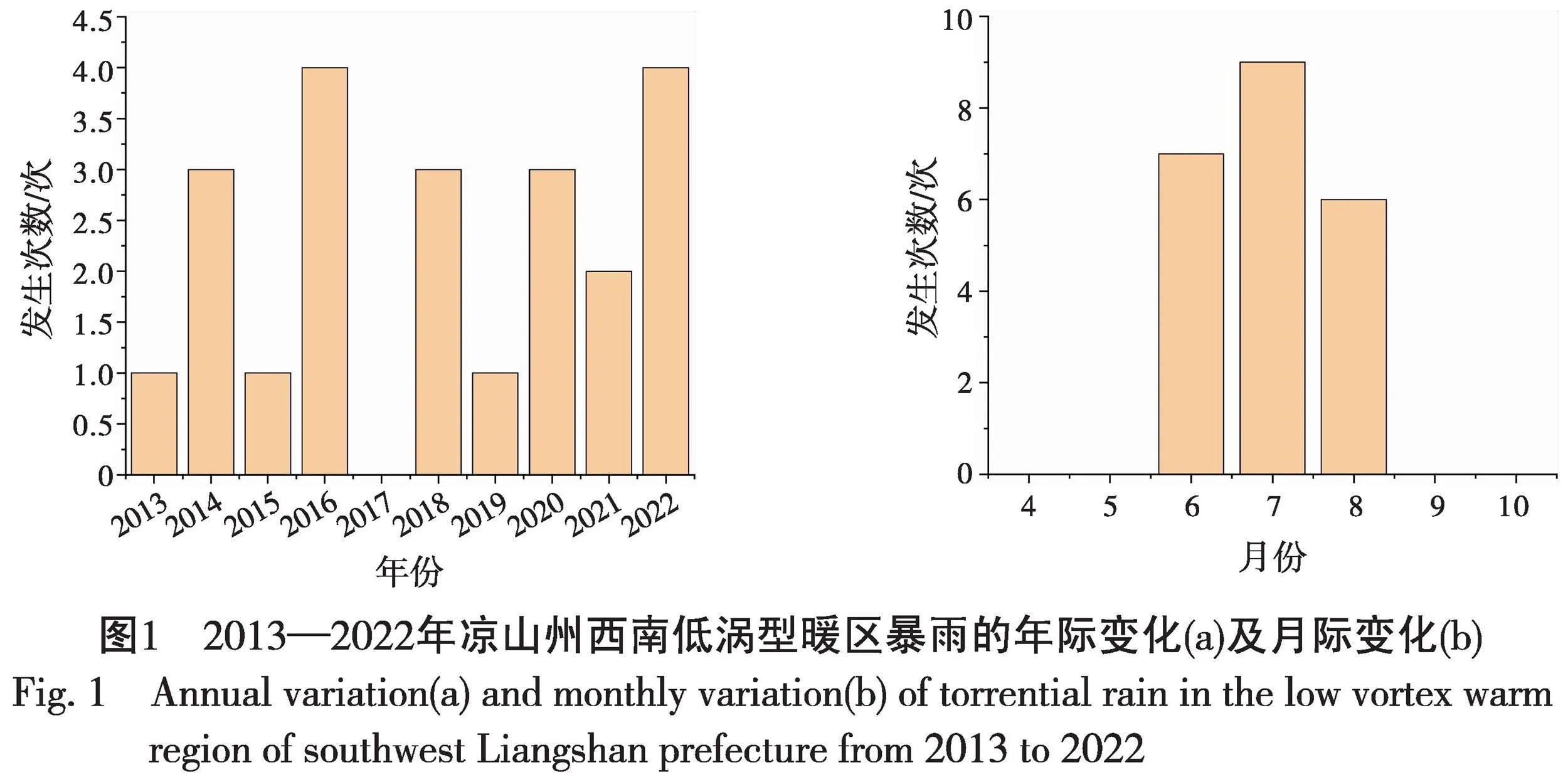

3凉山州西南低涡型暖区暴雨环境物理量特征

表1为由西昌探空站的实况观测资料得出的凉山州西南低涡型暖区暴雨表征大气层结和温湿条件的物理量平均值。暴雨发生临近时刻平均湿对流有效位能超过1000 J·kg-1,平均沙氏指数为负值,700 hPa平均假相当位温大于80 ℃,700 hPa平均比湿达12.07 g·kg-1,500 hPa与700 hPa的平均假相当位温之差小于0 ℃,平均湿层厚度高达3586.52 m,表明暴雨发生临近时刻,凉山州大气环境处于高能高湿不稳定状态。

4凉山州西南低涡型暖区暴雨典型个例的对流云团特征

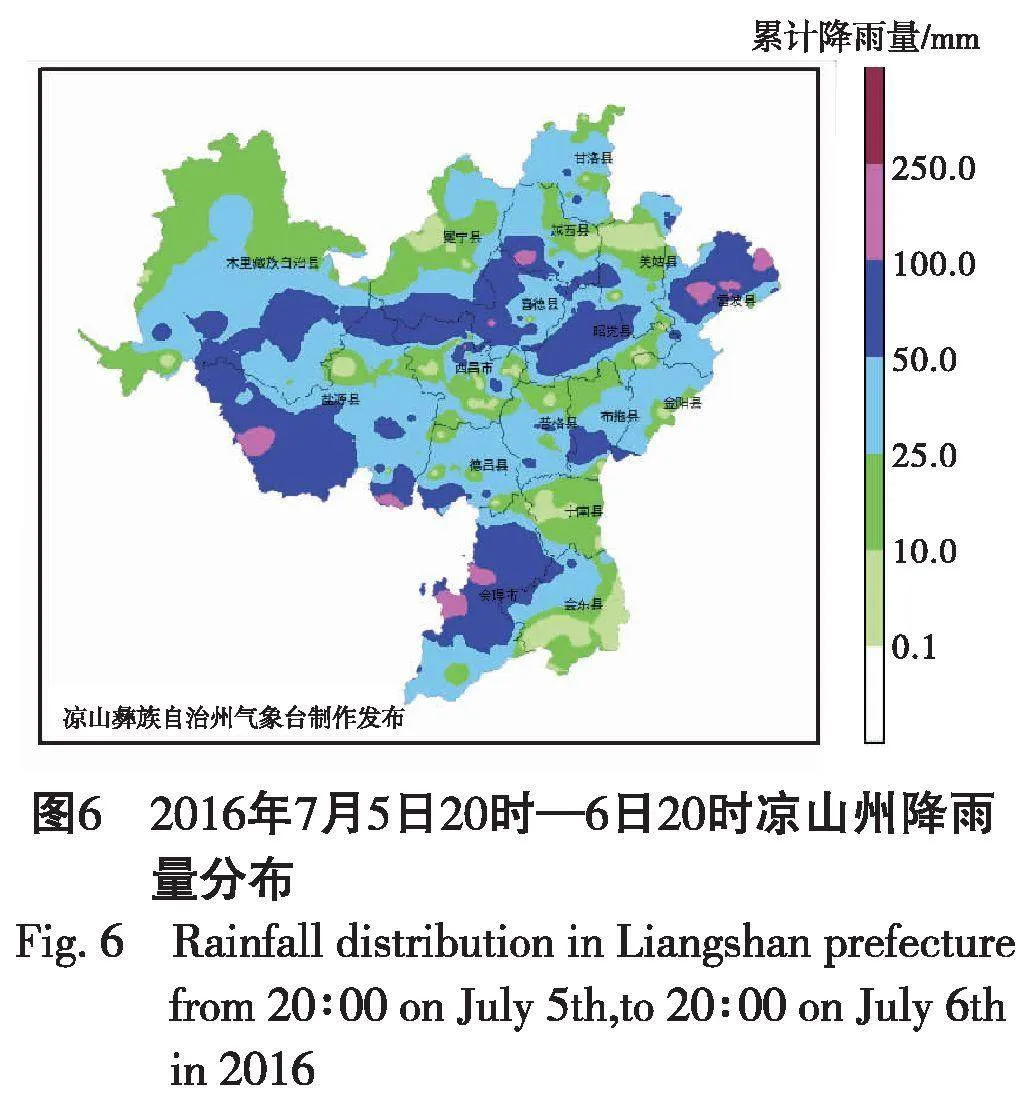

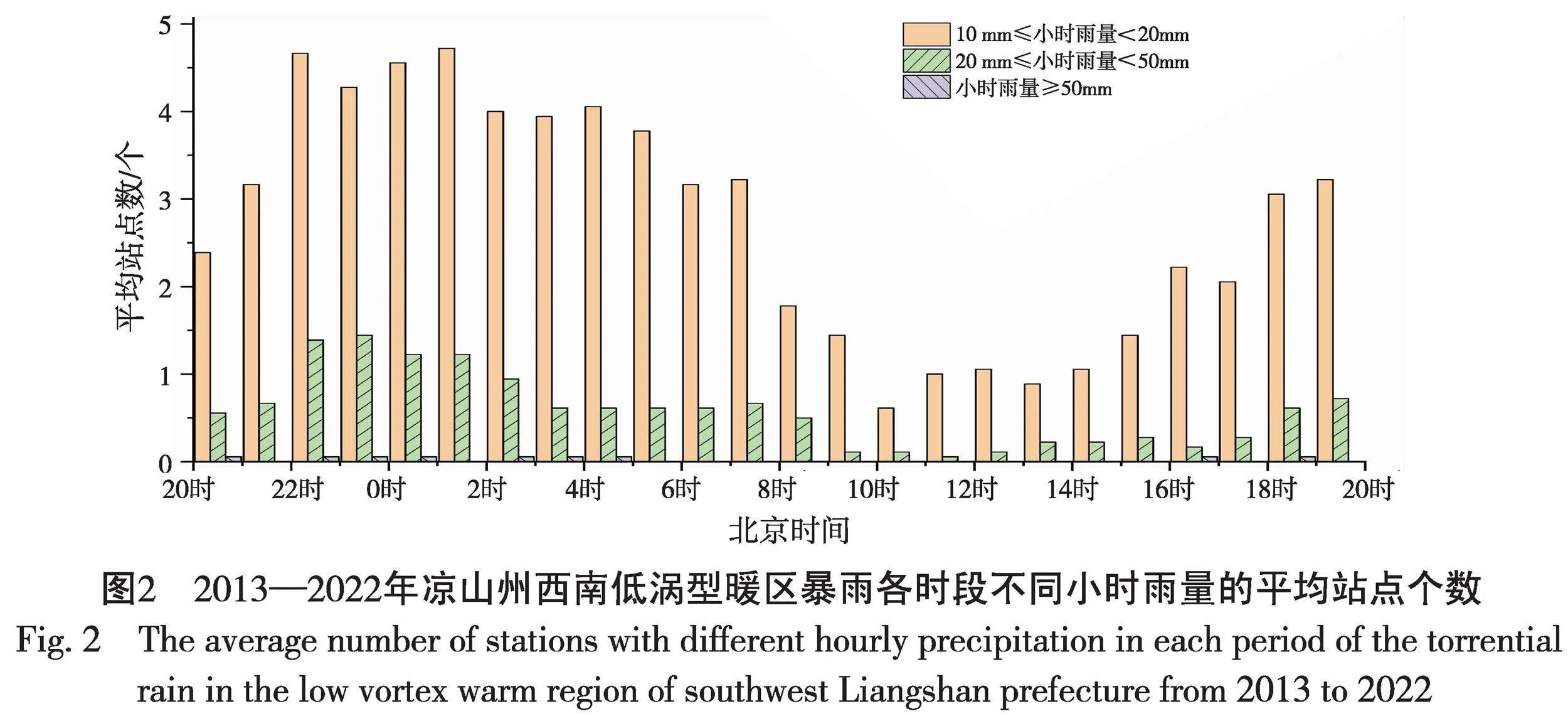

以2016年7月5日20时至6日20时的暴雨为例,该过程共出现13个大暴雨点,114个暴雨点,最大降雨量出现在雷波县山棱岗乡(143.4 mm)。2016年7月5日15时(图5a)在川西高原有3个中-β尺度云团生产发展,云顶亮温达-52 ℃。随后3个云团继续向南发展逐渐合并成1个云顶亮温达-72 ℃的中-α尺

度云团影响凉山州西北部到中部(图5b—c)。5日22时(图5d),位于滇东北到滇中的东北—西南向弧状对流云系逐渐增强影响凉山州东部,造成凉山州东部出现局地短时强降雨,21—22时最大小时降雨量出现在雷波县山棱岗乡(39.8 mm)。随后弧状对流云系的尾端分裂出1个云顶亮温达-72 ℃的中-β尺度云团,并在东北移的过程中逐渐发展增强,在滇中到凉山州南部一带形成1个中-α尺度对流云团,且云顶亮温小于-72 ℃的冷云区范围逐渐增大(图5e),而弧状对流云系的主体逐渐东移减弱消散。6日3—11时(图5f—i),滇中到凉山州南部的中-α尺度对流云团东北移,持续影响凉山州中部到东部长达11个小时左右,累计降雨量大(图6)。

综上,此次强降雨过程是由中-β尺度对流系统直接发展形成,位于低涡附近的中-β尺度系统发展成中-α尺度对流系统,对流云团常由块状和带状混合构成,影响范围较广持续时间长,造成了凉山州大范围的暴雨天气过程。

5凉山州西南低涡型暖区暴雨概念模型

通过上述对凉山州2013—2022年西南低涡型暖区暴雨天气过程的分析,总结出凉山州西南低涡型暖区暴雨的概念模型(图7):

中高纬大部为较平直西风气流,500 hPa在暴雨区域附近有一半以上的过程伴有高原槽、高空槽或短波浅槽的影响。700 hPa上大部分低涡生成于川西高原南部到凉山州西北部,少数低涡生成于盆地西南部到凉山州西北部,极少数低涡生成于攀西地区西南部。西南低涡常与西南气流相伴出现,在凉山州到盆地一带,有极少数达低空急流标准,一致的西南气流为暴雨区带来充沛的水汽、热量和不稳定能量,使大气层结不稳定。暴雨区常出现在西南低涡中心或外围东南侧,强降雨区常成片出现,具体落区与低涡位置有关,若同时有500 hPa切变线影响凉山州,则在切变线附近也会造成强降雨。

6结论

本文分析了2013—2022年每年4—10月凉山州22例西南低涡型暖区暴雨特征,并结合实际统计分析结果,提出了凉山州西南低涡型暖区暴雨的概念模型。本文主要研究了凉山州区域性西南低涡型暖区暴雨的环流特征,对利用能反映凉山州西南低涡暖区暴雨发生发展机制的环境特征的物理量尚未定量研究构建预报模型,同时对局地、极端单点暴雨及凉山地形对降雨的影响研究尚未开展,以后还将不断研究完善。

参考文献:

[1]黄士松,李真光,包澄澜,等.华南前汛期暴雨[M].广州:广东科技出版社,1986:244.

[2]田莹,叶成志,姚蓉.2008—2018年江南暖区暴雨特征[J].大气科学学报,2022,45(1):51-64.

[3]林良勋,冯业荣,黄忠,等.广东省天气预报技术手册[M].北京:气象出版社,2006.

[4]丁治英,王爽,高松.一次华南双雨带暴雨中的位涡演变与雨带间的相互作用[J].大气科学学报,2017,40(5):653-662.

[5]赵玉春,李泽椿,肖子牛.华南锋面与暖区暴雨个例对比分析[J].气象科技,2008,36(1):47-54.

[6]张晓美,蒙伟光,张艳霞,等.华南暖区暴雨中尺度对流系统的分析[J].热带气象学报,2009,25(5):551-560.

[7]肖红茹,王佳津,肖递祥,等.四川盆地暖区暴雨特征分析[J].气象,2021,47(3):303-316.

[8]闵涛,吴筱.四川盆地西部一次暖区暴雨成因分析[J].高原山地气象研究,2022,41(S1):49-53.

[9]张芳,张芳华,张恒德,等.长江中下游一次暖区极端致洪暴雨特征及天气学成因分析[J].河海大学学报(自然科学版),2022,50(5):16-24.

[10]陈翔翔,丁治英,刘彩虹,等.2000—2009年5、6月华南暖区暴雨形成系统统计分析[J].热带气象学报,2012,28(5):707-718.

[11]刘瑞鑫,孙建华,傅慎明.不同类型华南暖区暴雨过程的环流特征[J].气候与环境研究,2021,26(4):359-373.

[12]韦统建.华南前汛期暖区暴雨流场结构的特征[J].热带气象学报,1994,10(1):37-46.

[13]张芹,苏莉莉,张秀珍,等.山东一次暖区暴雨的环境场特征和触发机制[J].干旱气象,2019,37(6):933-943.

[14]蔡海朝,刘洪武,邓梅,等.湖南一次暖区暴雨的Barnes滤波客观分析[J].中低纬山地气象,2018,42(3):51-57.

[15]王强,王起唤,肖敏,等.怀化三次西南涡暴雨天气过程对比分析[J].中低纬山地气象,2018,42(4):16-24.

[16]王璐思,顾洪国,吴沛锋.一次高原低涡切变东移引发的持续性特大暴雨过程分析[J].高原山地气象研究,2015,35(3):39-44.

[17]屠妮妮,陈静,何光碧.高原东侧一次大暴雨过程动力热力特征分析[J].高原气象,2008,27(4):796-806.

[18]WECLCWERTH T M,WAKIMOTO R M.A review of convection initiation and motivation for IHOP 2002[J].Monthly Weather Review,2006,124(1):5-21.

[19]崔恒立,王东灿,吴梦雯.一次西南涡暴雨的湿位涡诊断分析[J].高原山地气象研究,2019,39(3):14-19.

[20]李强,王秀明,周国兵,等.四川盆地西南低涡暴雨过程的短时强降水时空分布特征研究[J].高原气象,2020,39(5):960-972.

[21]曾波,何光碧,余莲.川渝地区两类西南涡物理量场诊断分析[J].成都信息工程大学学报,2017,32(2):157-168.

[22]黄楚惠,李国平.一次东移高原低涡的天气动力学诊断分析[J].气象科学,2007(3):36-43.

[23]HERSBACH H,BELL B,BERRISFORD P,et al.The ERA5 global reanalysis[J].Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,2020,146(730):1999-2049.