破解时间之谜

时间过得真快呀,一眨眼,农历新年—— 乙巳蛇年悄然而至!

然而,在迎接新年的同时,有人发现了一个奇怪的现象:“大年三十”不见了!人们在“大年二十九”的夜晚度过了除夕,紧接着便是“大年初一”。

“大年三十”去哪了?它什么时候能回归工作岗位?请你们帮我找一找。

此外,我们还听到了一些关于时间的离奇传言:一年有13个月?一小时有61秒?双胞胎哥哥的生日竟然比弟弟晚一天?……这些听起来真是不可思议。请你们帮我一起判断真假!

时间管理局 年局长

2025年2月15日

“大年三十”5年后回归

在中国,很多人有两个生日,即农历的生日和阳历的生日。虽然中国现在通用的是阳历,但很多中国人还是习惯使用农历。我国的传统节日大多是按照农历确定的,如春节、元宵节、中秋节等。

农历中的月是按照月亮圆缺变化的周期来定义的,称为“朔望月”。完全看不到月亮的那天为农历初一,称为“朔”;看到满月的那天为“望”,可能出现在农历十四、十五、十六甚至十七;下次“朔”的日期为下一月的农历初一。这样,一个完整的周期就构成了一个“朔望月”。

由于月球、地球、太阳三者之间的相对运动并非一成不变,因此“朔望月”有长有短,平均长度约为29.53天。为了方便,人们将月的天数取整数,因此有时是29天(小月),有时是30天(大月)。为确保农历每月的初一是朔月,所以大小月的安排不是固定的,需要通过观测和科学推算来确定。

在农历中,十二月逢小月的情形并不少见,3~5年就会出现一次。2013年、2016年、2022年,以及2025年到2029年连续5年,“大年三十”都缺席了。我们想再次见到“大年三十”,还要再等5年。

除夕是农历年的最后一天,不管“大年三十”在不在,除夕一直都在。一家人还是会团聚在一起,包饺子、看春晚、放烟花!

一年有13个月

一年有12个月共365天或366天,这是按照阳历的算法。在阳历中,地球绕太阳公转一周为一个回归年,约为365.25天。为了方便计算和使用,人们将一年定为365天,每4年将多出来的1天加到二月底。这种方法叫作“四年一闰”。

所以,阳历年有两种长度:一是小于回归年,为365天,叫作平年;二是大于回归年,为366天,叫作闰年。平年的二月有28天,闰年的二月有29天。

在农历中,一年一般有12个月,每个月的长度约为29.53天,全年有354天或355天,比阳历年少了10~12天。

为此,人们采用增加“闰月”的方法,将农历闰年设为13个月,年长为384天或385天。平均每19个农历年中有12个平年和7个闰年,即“十九年七闰”。这样,每19个农历年的总天数就与阳历年基本相当。

双胞胎哥哥的生日比弟弟晚一天

在特殊情况下,双胞胎哥哥的生日有可能比弟弟晚一天,这要归功于国际日期变更线的神奇作用。

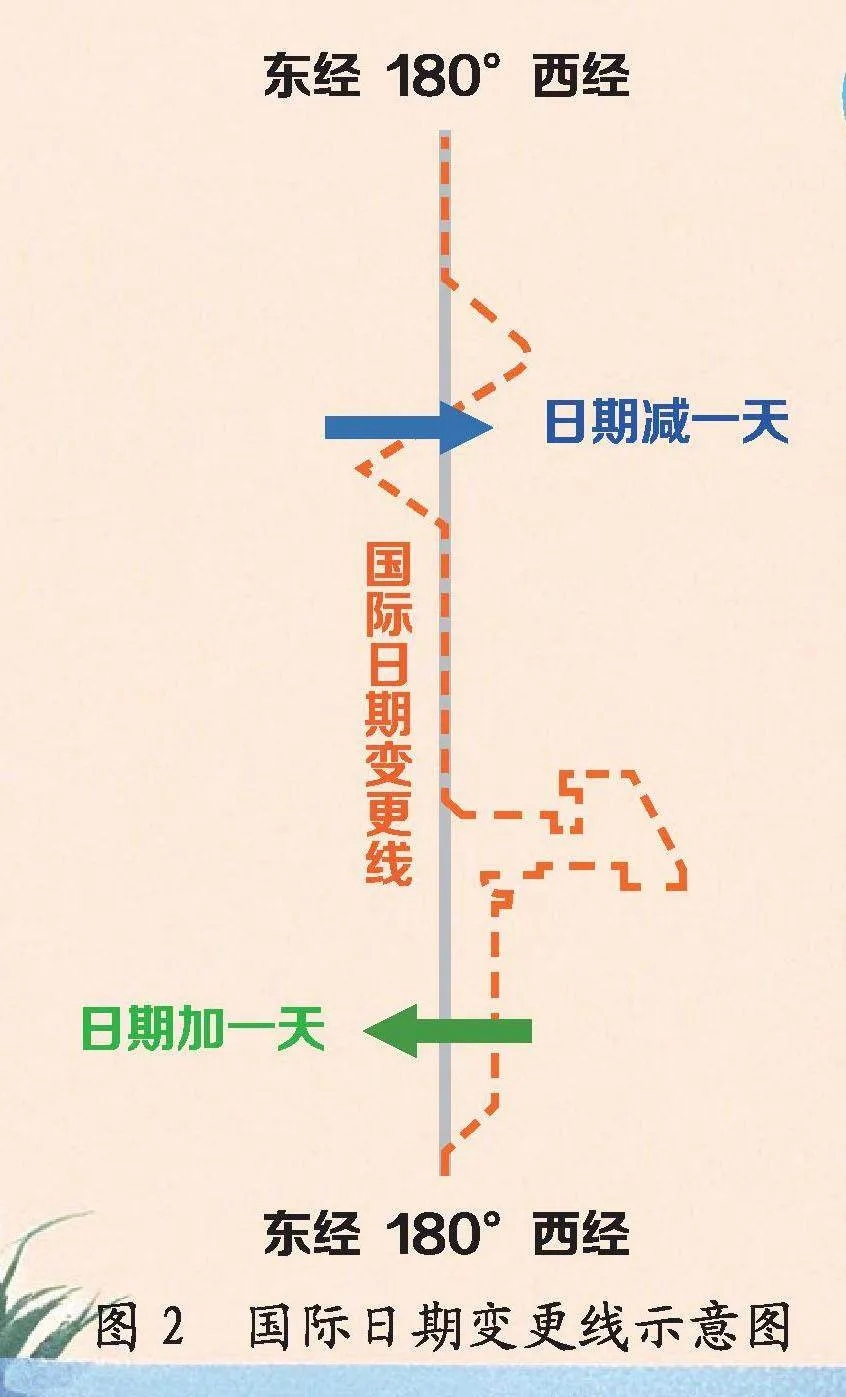

1884年,国际经度会议把180°经线定为“国际日期变更线”。当人们由西向东穿越这条线时,需要将日期减一天;当人们由东向西穿越时,则需要将日期加一天。

国际日期变更线的存在,有效避免了人们在环球旅行时可能出现的日期混乱问题,有时还可能带来意想不到的惊喜。

假设有一艘客轮在太平洋上自西向东航行,船上有一位怀了双胞胎的孕妇即将临产。当客轮航行到国际日期变更线西侧时,哥哥出生了,当时的日期是2月6日。之后,船继续航行,当其航行到国际日期变更线东侧时,弟弟才呱呱坠地,而此时的日期是2月5日。这样,弟弟的出生日期反而比哥哥早了一天。

跨年也分先后。汤加、新西兰等国家更靠近国际日期变更线的西侧,所以这些国家的人们会较早迎接新的一天,跨入新的一年。

知道多一点

其实,国际日期变更线与180°经线并不是完全重合的。180°经线是一条直线,穿过了几处陆地。而为了避免一个国家出现两个日期,国际日期变更线会绕开陆地,是一条基本上只经过海洋表面的折线。

一分钟有61秒

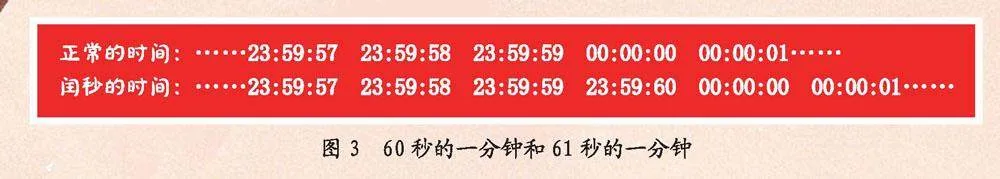

你或许认为一分钟永远都是60秒,但事实并非如此。在某些时刻,一分钟有可能是59秒,也可能是61秒。让我们来看看这是怎么回事吧。

早在1970年,一项国际协议就确定了两种时间计量系统:一种是基于原子振荡周期确定的“原子时”,一种是基于地球自转得出的“世界时”。原子时的秒长十分精准稳定,它规定一天的时间是86 400秒。而由于地球自转速度并非完全均匀,导致世界时的秒长会有微小的变化,例如某一天的实际时间可能是86 400.006秒。

随着时间的推移,这两种时间系统之间的差异会越来越大。为了解决这一问题,“协调世界时”应运而生。协调世界时规定,每当地球自转变化引起的时间误差积累到原子时的1秒(超过0.9秒),就要人为地把时钟增加或减少1秒,即“闰秒”。这1秒的调整,使得两种时间系统能够重新保持一致。

迄今为止,闰秒已出现了27次。它一般被安排在协调世界时12月31日或6月30日的23点59分59秒之后,对应北京时间下一天的7点59分59秒。

普通人可能感受不到闰秒带来的变化,但在计算机、金融、航空航天等领域,闰秒的调整有可能带来很大的麻烦。例如,在2012年,多个大型网站就因为时间同步错误导致系统崩溃,出现了短暂的服务中断。

因此,2022年第27届国际计量大会决定,最迟不晚于2035年废除闰秒,允许原子时与世界时的时刻相差超过1秒。

原来如此。如果时间误差积累到1分钟,那会不会出现“闰分”呢?

没有精准的时间,就没有精准的定位

位置是空间概念,怎么会和时间扯上关系呢?

先让我们来看一个简单的问题吧。假设甲、乙两人分别在两座山顶上,且能互相看到对方。那么,如何测量他们之间的距离呢?

我们知道,距离=速度×时间。声音的速度是已知的,约为每秒340米,那我们就派声音去“跑”一趟吧。

两个人互相招手示意后,甲开始大声数数,每秒数一个:“1,2,3……”乙则开始用秒表计时。当秒表的读数跳到“2”时,乙可能会听到甲的声音“1”。这样,我们就知道声音从甲传到乙需要1秒的时间,由此可以推算出两人之间的距离约为340米。

同理,在卫星定位系统中,多颗卫星向我们的手机发送电磁波信号,信号以光速(约每秒30万千米)传播。由于信号发出的时间与手机接收的时间存在微小的时间差,通过测量这个时间差,就可以计算出我们在地球上的准确位置。

失之毫厘,差之千里。任何一点细微的时间误差乘以光速,得到的距离误差都会被放大很多倍。在卫星定位系统中,即便是1纳秒(十亿分之一秒)的时间误差,也会导致约0.3米的距离误差。

为了尽可能地减小误差,我国的北斗卫星导航系统采用了目前最精确的时间测量工具—— 原子钟,约3000万年才产生1秒的误差。

从古代的日晷、水钟,到现代的电子钟、原子钟,人类从未停止对时间精度的追求。我们要向科学家们学习,他们不断探索未知,精益求精,正是这种精神推动了人类社会的进步。