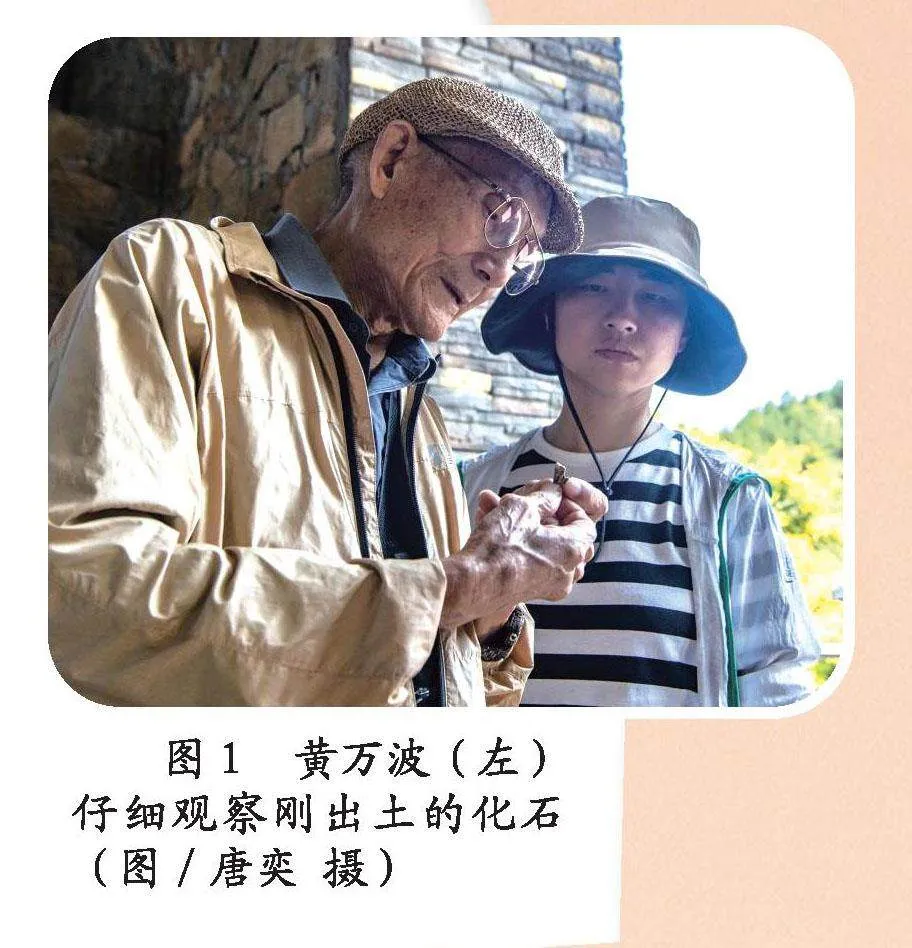

黄万波:与古人类“有个约会”

1954年,22岁的黄万波从长春地质学院地质勘探专业毕业后,被分配到中国科学院古脊椎动物研究室。由于所学专业与工作内容不对口,黄万波刚到单位时简直是“两眼一抹黑”。

然而,这个阴差阳错的安排,却成就了一段传奇的考古人生。在接下来的60多年里,黄万波用毕生精力专注于古人类和古生物化石研究,先后参与发掘发现了“巫山猿人”“蓝田人”“和县人”等一批古人类化石。

特殊的“第一课”

1954年夏天,刚到中国科学院的那个晚上,黄万波借宿在人类学家吴汝康先生的办公室。稍作整理,黄万波躺在一张单人床上,却怎么也睡不着。听见房间有蛐蛐叫,他拉开床头的标本柜准备翻找。哪知,拉出抽屉的刹那,一股霉味扑面而来,更令人不寒而栗的是里面装满了“骷髅”——那是人类学研究人员常打交道的物品之一。

这次经历给黄万波上了刻骨铭心的“第一课”。

1954年底至1955年3月,黄万波陪同著名古人类学家裴文中南下考察洞穴,他们经常在野外一待就是一整天。其间,裴文中先生严谨的治学态度、深厚的专业知识以及对古人类研究的热情,对黄万波产生了深远的影响。

在裴老师的引领下,黄万波逐渐成为“圈内人”,正式踏上了探索人类远祖的征程。

探寻东亚古人类

国际学术界普遍认为,人类的祖先在非洲,亚洲直立人是从非洲扩散而来,有关中华民族的祖先,最早也只能上溯到距今约170万年的元谋人。

黄万波并不认可这一观点。“因为从中华大地的地质背景看,这里有适合早期人类生存与发展的生态环境。”在他看来,中华大地的直立人祖先不一定在非洲,其年代也不只限定在100多万年前。

在中华大地的版图上,何处能寻找到最早的古人类?黄万波先后考察过全国各地数以百计的洞穴。

1984年夏天,黄万波带队来到重庆市巫山县庙宇镇龙坪村的一处坡地。当随处可见的灰白色化石骨渣出现在考古队员眼前时,大家都怔住了。这正是大家四处寻觅的“龙骨”,有乳齿象、剑齿虎、爪蹄兽、最后祖鹿等,它们都是早已灭绝的物种。黄万波凝视着它们,自言自语道:“这个坡地具有重要的科学研究价值。”随即给它起了个名字—— 龙骨坡。

经过充分的准备,1985年10月,考古队正式展开了对龙骨坡的发掘。在一次偶然中,一颗比蚕豆粒稍大的动物牙齿引起了黄万波的注意。仔细观察才发现,它是巨猿的一颗牙齿!这个发现令考古队员们激动不已—— 巨猿归属于人科,它与猿人几乎处于同一生存时期。

结合之后的一系列发现,专家测定,龙骨坡遗址距今180万~248万年。在此发现的“巫山猿人”化石距今约204万年,是东亚地区迄今为止出土的最早的古人类化石。

如今,年逾九旬的黄万波依然坚守在考古工作的最前线。在有生之年,他要力争有更多发现,以填补600万至300万年前的人类化石的空白。

本文原载于《新华每日电讯》2023-12-15第9版,文字有删减。