符号文昌阁

浒墅关的文昌阁不知已去过多少次了,但让我印象比较深刻的还是第一次去的情景。新建的三进大理石石牌坊,如同巨人一般矗立于运河西畔,隐约可见那中间的额坊上题有“文昌风帆”四个大字,但因为正在施工,最终我们只能是乘兴而来,扫兴而归。回望那夕阳之下黄墙黛瓦的文昌阁,我不禁心生向往,但更多的是擦肩而过的遗憾。

第二次去文昌阁时,那里已经修葺一新,首先呈现在眼前的是石牌坊两侧的对联“文星高照风冷水岸听钟鼓,昌世长存日映津流看楫帆”。犹如半遮琵琶一般的石牌坊这次终于露出真容。只见它上部竖立着四根高约一米的盘龙柱,恍若巨人头顶上的发髻,下面是大理石雕刻而成的祥云瑞兽,起烘云托月的效果。沿着大理石地砖铺成的地面我们向前走去,正前方有一个木质的无名四角老亭子,亭子悬空建在水上,没有亭名,一侧入口,三侧长椅。站在亭子里,对面横亘一座新建的精美石制长桥,亭子下方的水通过桥拱和前方的大运河相连通。脚下的这条小河从明万历三十一年(1603)挖掘到现在已悠悠四百余载。这条恍若月牙形的放生河道拱卫着供奉于高坛之上的文昌帝君。月牙形河道初建时开掘的两端便与运河相通,如腰带般的小河围绕着文昌阁,我脚下的是一端,沿着这个端点,似乎有无形的大手,向外侧画了一个漂亮的圆弧,圆弧的一端则是延伸向阁的北侧的一座小桥,也和运河相连。我们走出小亭子,迈过用大理石新修的庆云桥,来到刚才看到的那横跨于月牙河之上的长桥,眼前运河之景便一览无余,舳舻相继,马达齐鸣。运河上一派繁荣的景象。夕阳所积蓄了一天的精魂全部涂在运河上,那斑斓的色彩如同是打翻了颜料桶,倾翻在运河之上。这是我第二次造访文昌阁,虽略胜于第一次,但因为售票的大门已经关闭,最终仍然是失之交臂。

第三次,也就是第一次真正造访文昌阁,按道理应该是记忆最深刻的,然而当我搜寻脑海的记忆时,却发现没有这第一次丝毫的印象,也许是前两次意兴阑珊的印象太过深刻,以致彻底覆盖了那本应兴致盎然的初访文昌阁;也许是在以后的时间里,去过文昌阁次数太多了,太熟悉了,以致模糊了记忆中初见时的模样;也许在那一次次的顶礼膜拜中,我已经辨别不清那烟雾缭绕中的文昌阁究竟是一个怎样的符号。

和现在人们所参拜的大部分寺庙不同,文昌阁首先是一个道教的场所,它曾经还是明代全国著名道院—太微律院,其兴建时正是明嘉靖、万历期间,朝廷迷恋、倡导道教的时候,文昌阁也算是恰逢其时。这一点从它名字中的“阁”字可以看出,所以这里首先应该是一个道教的符号。道教一般供奉的是“三清”,以及玉皇大帝、太上老君、关老爷等这些中国本土典籍中衍生出来的神仙。文昌阁供奉的是同名的文昌帝君,这文昌帝君有天神与人神两种不同的说法,所谓天神也就是文昌星,对此在《史记天官书》《星经》中都有详细的记载。文昌星通常指的是位于北斗魁之前,形成半月形状的六颗星的总称,这六颗星各有专司,为上将(威武)、次将(正左右)、贵相(理文绪)、司命(主灾咎)、司中(主右理)、司禄(赏功进士),掌管天下文运禄籍。北斗星与文昌星是并列的星宫,北斗由七颗星组成,前四颗是斗勺,后三颗是斗柄。其中魁星则是北斗星的一部分,是北斗斗勺部分四颗星的合称,由天权星、天玑星、天璇星、天枢星四颗星组成。而民间常说的文曲星就是魁星中的第四颗天权星。文昌星和文曲星都是主管天下文运的吉祥星宿,不同的是,文曲星代表北方水偏阴,它在主管文学的同时,也掌管艺术,而文昌星纯粹只是掌管文学的星君尊神。这是天神之说,那么人神的说法又是怎么一回事呢?

这文昌帝君其实也是被人们神化出来的神,而且还是多个人复合而成的神。东晋宁康二年(374),蜀人张育自称蜀王,起义抗击前秦苻坚,英勇战死,人们在梓潼郡七曲山建张育祠,并尊奉他为雷泽龙神。而那个时候七曲山另有一座梓潼神亚子祠,因两祠相邻,后人将两祠神名合称张亚子,并称张亚子仕晋战殁,这样,智慧而又糊涂的善男信女们便将张育和亚子合并为张亚子,《晋书》中张育的事迹也自然就成了《明史·礼志四》中张亚子的了。这之后历代皇帝都对张亚子有所加封,这样到了元代,元仁宗延祐三年(1316)敕封张亚子为辅元开化文昌司禄宏仁帝君,加号为“帝君”,简称文昌帝君,又称梓潼帝君。这就是文昌帝君人神的来历。所以,四川梓潼才是文昌帝君的发源地,也是文昌文化的大本营。

全国各地多有文昌阁、文昌楼、文昌宫等祈祷一方文运昌盛的古代建筑。文昌帝君是从古至今读书人最为崇拜的神祇。苏州浒墅关的这座文昌阁正是这众多建筑中的一座。不过,其气势谈不上有多恢宏,四百二十七多年的历史在全国的文昌建筑中大概只能算是中上年份吧。但对于浒墅关的老百姓而言,其重要性可不是一般建筑能比的。

文昌阁在浒墅关修建,最初就是为了改变浒墅关文运而来的,可以说文昌阁是肩负着一定使命到来的,所以这里又是一个文化教育的符号。凌寿祺《浒墅关志》记载:“文昌阁在兴贤桥南。明万历间,里中士人张宏德、宏谟、宏祚兄弟,以浒墅河水直泻,人文不盛,捐资巨万,开放生河,以纡水势,取土筑基,建阁于上,以奉文昌。”万历三十年(1602),户部使者施重光认为,浒墅关“运河水直泻枫桥寒山,人文不盛矣”。这种风水之说有多大的依据很难说,但事关浒墅关镇的千年文运,镇上的张家三兄弟为之忧心如焚,他们经过商量决定捐出家中在运河西岸南边的丰腴田地十亩有余,并开挖一条月牙形的“放生河”。一举三得,一方面是可以利用挖出的泥土,把这些泥土垒成土丘,丘顶上建造文昌阁殿奉祀“文昌星君”;另一方面月牙形拱卫着文昌阁,这和文昌星的半月形状是一致的;同时还在阁丘四周和丘坡、放生河两岸,遍植榉树、榆树、柘、槐、枫杨、青松、翠柏和银杏,这样的设计很有深意,从意识形态方面解决了施重光提出的运河水直泻使得浒墅关文气不振的问题。挖掘的那条月牙形的放生河盘旋纡曲接纳运河水,使得其改变了一泻千里的态势。因为运河西岸有阳山,所以堆砌的土丘和栽种的树木也就取代了阳山而伴随着这改道徐泄的运河水。这种风水局的设计可谓用心良苦,真切地表达了浒墅关人民对文化兴盛的渴盼。据说文昌阁修成之后,考中的举人、进士陡增很多,有统计,明清两代出了进士十多名,举人、诸生(秀才)六七十人,要知道这样的人才数量即使一个县也是罕见的,何况只是在一个镇。这真的很神奇,地理的变化会导致一地文风的兴盛而人才辈出。如果是这样,那么张氏兄弟以及文昌阁可以说是功莫大焉,那么到底是不是这样的呢?

探究其深层次原因绝非一地一水的改变就能够导致的。这里不得不提到几任关官,他们对浒墅关的地方文化教育起到非常重要的推动作用。一个是第四十任关官方鹏,其人清正廉洁,是一位有胆识、有担当、有主见,能够为老百姓谋福祉的官员。他的位重权重,以从五品户部员外郎的身份督理钞关主事,比苏州知府的六品还要高,方鹏在向朝廷请命中提及,浒墅关建关,朝廷从中收益甚多,但当地百姓之中读书人却不多,在省试中中举的也寥寥无几,究其原因是老百姓生活很贫穷,都在为生计忙活着,没有时间和精力去读书。基于此,他提出应该把上缴税赋中提成部分回归当地财政,用来创办义塾来教化乡人。最后在嘉靖财政异常吃紧的情况下,朝廷给予肯定的批复。方鹏便率先在榷署内兴办义塾。从这时起,浒墅关镇才有义学授教,老百姓才享受到自己子女接受文化学习的待遇。据殷岩星《浒墅关文化遗踪》中的记载:“兴办义学的同时,方鹏还在今下塘朱家弄段建立‘范文正公书院’。”如果把义塾看成从小学到高中的教育,那么书院则是大学教育兼公务员辅导班。其目的是让镇上和浒墅关四乡八里的诸生们进行再度进修,为他们参加科举考试做准备。同时,它还对那些没有钱赴省应乡试的贫穷读书人,以每人四两白银作为路费进行资助,这相当于我们今天人民币三千二百元左右。其中所花费的相当一部分就是从所收关税中抽取的。继方鹏之后,焦维章、陈大咸、王以熏、张世科、李佺台等关官都为义学、私塾、书院等在浒墅关的继承发展作出了不可磨灭的贡献。他们之中,有的增设增修义塾;有的更立社学,普及乡村塾学;有的倡导“一井十户举私塾,教幼犊”,并形成以一镇之力和其他郡县相比毫不逊色的教育胜景。清代顺治年间的关官李继白,一如当年的方鹏一样向朝廷为浒墅关百姓争取教育权,他说浒墅关每年取十五万白银供给朝廷国库,京城里富了知道要大办教育,培育人才要加大教育的数量和密度(一井十户),难道浒墅关的老百姓不也一样应该享受这样的权利吗?

如果从这个角度来看,浒墅关文运之昌盛并非一时一日之功,自然也不是修建文昌阁更改风水变化所致,反而和多任关官关心教育,兴办义学、私塾、书院密不可分。当然,从张氏三斗捐田斥资修建文昌阁一事,也可窥见镇上的老百姓对于人才的培养,教育的兴旺、文运的昌盛是多么急切期盼。浒墅关老百姓不仅有这样热切的期望,而且积极付诸行动,这也是浒墅关人才辈出的必要条件。

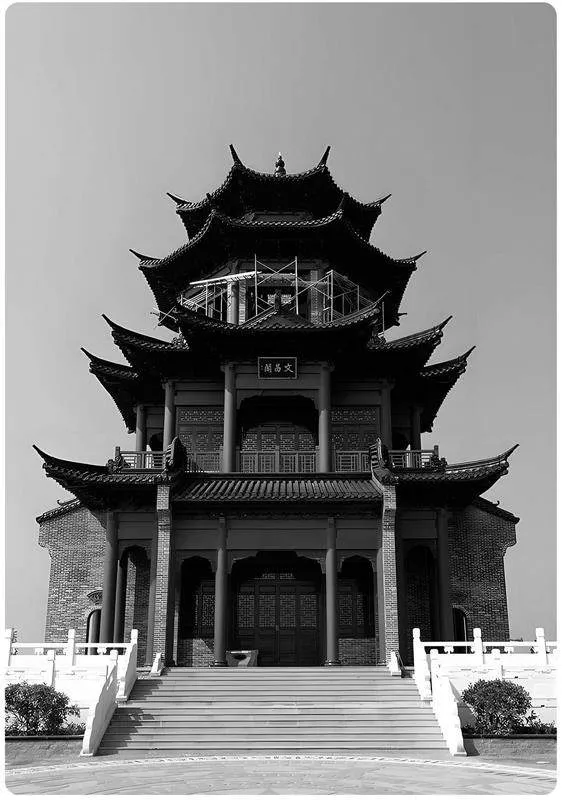

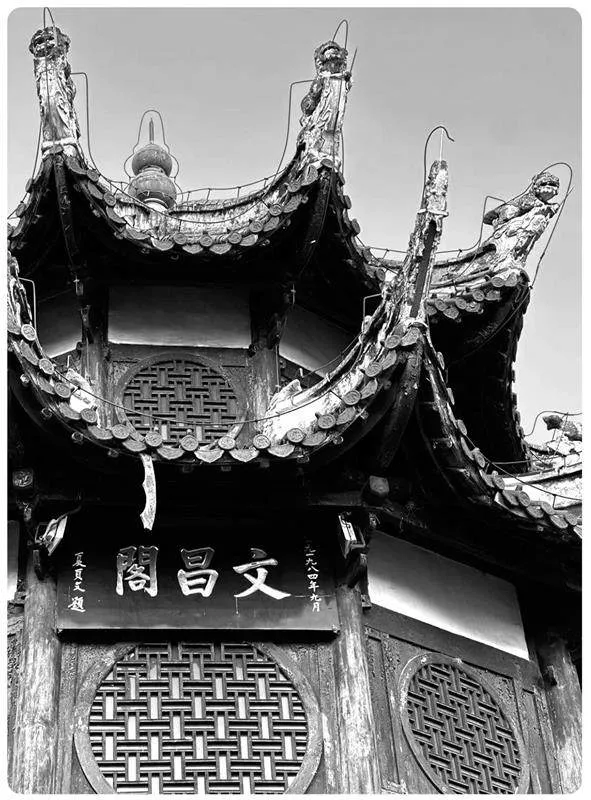

文昌阁的门楼还是老式的青砖小瓦门楼,四角飞檐,龙吻正脊高耸,戗脊起翘。共三进牌楼形式,每一进上方皆有一个半圆形的拱顶。大门是红色且古朴凝重的木门,刚刷过的红漆一副很气派的样子,一排排铜钉在阳光下熠熠生辉。门楣上书有颜体“文昌阁”三个鎏金大字,不过遗憾的是大门很少开,游客基本上都是从偏门进去的。进去后,左侧有一间房子是卖票处,票价很便宜只有五元钱,工作人员同时也销售香烛,便于虔诚的香客们购买。奇怪的是在山门两侧还有连绵的城墙、雉堞,颇有古代营垒的风貌。

文昌阁景观既同苏州城内古典园林风格一脉相承,又有自己的个性。推开门便看到一组风格各异的古式建筑以异地重建的文昌阁主殿为中轴线呈南北走向,两旁建有数座大殿及偏殿。这些建筑就仿佛一群仙风道骨的神仙在山上谈经论道。拾级而上,映入眼帘的便是那硬山顶灵宫殿,据说这是太平军进驻文昌阁留下的建筑之一,屋顶还可见到太平天国特有的龙凤纹瓦当、滴水。殿前有一个名叫“幢”的六面三层宝塔形式的建筑,其准确的名字叫“惜字幢”。古人对文字非常尊崇,写有文字的纸不能乱丢。在祭祀文昌的日子,人们会集中于此统一焚化。另外还有一个高约两米多的铁炉子,上镌“文昌阁”字样的是文昌阁的宝鼎,这个宝鼎是个复制品,原先的宝鼎在1958年已化为铁水。进入殿内,便能看到诸多佛像:有金刚,有力士,有观音。从后面走出,便是一个非常广阔有四合院模样的地方。两旁建有数座大殿及偏殿,也和前殿一样供奉罗汉、财神、二十八宿、天神天将……神像,罗汉星宿殿于右,天神天将殿列左。最值得一说的是处于阁西偏北的华佗殿,在过去每当日暮时分,华佗殿窗牖中可见斜阳挂于阳山之巅,似镜框嵌入立体画面的“日暮黛山”奇景,故而此殿又有“闿阳楼”之称。但这幅美景只可追忆,现在城市里楼宇林立,透过窗户只有看到一幢幢新建的楼房,山早被遮挡得一干二净了。

最显眼的莫过于主祀“文昌帝君”的文昌殿,在主轴线的顶端,重檐歇山顶,作两层楼阁式,非常雄伟。文昌殿异地重建,原先的文昌殿自然也没有现在这么宏伟,甚至当时的文昌阁都几乎被毁。20世纪80年代,文昌阁被浒墅关家禽孵化场占用,沿着运河边走上一个高墩就看到了孵化场工房。现在仍然可以看到孵化场部分职工房子。那时运河边的这一块高地上鸡鸭成群,职工们也是忙于孵化工作,哪儿还有谁问什么历史古迹,现在文昌阁里真正算得上古迹的也只有殿后门之东、西两侧的“玄馆”“妙阁”砖刻和从原浒墅关中学运来的“重修文昌阁碑记”等古碑。幸好后来政府进行了抢救性的建设,这才有了今天文昌阁的规模,虽然过去的寺庙也是不缺钱的主儿,但是毕竟无法和现在一个镇的财力相比。更重要的是在新时代下,文昌阁更多的是作为一个旅游文化符号,在此背景下,这些拔地而起的楼宇便有了其新的使命。

借助于数百年的历史底蕴,以及千年古镇浒墅关的人文风华,文昌阁成了浒墅关地标性的建筑,也是本地最负盛名的一处景点。明清时期,江南经济发达,运河里船只骤增。农船、商船、运输船往来不绝,桅樯林立。乾隆第六次南巡抵浒墅关时,登文昌阁看到这一切,“龙心”大悦,脱口吐出“此乃文昌风桅也!”浒墅关古镇第一景咏“昌阁风桅”就此产生。“昌阁风桅”被浒墅关人“窃为己有”,人们不知道的是乾隆皇帝其实高兴的并不是这一地一景,更是那船来船往的黄金水道给国库带来的财源滚滚。经济繁荣是哪个朝代的统治者都喜闻乐见的。笼络人心要钱,搞建设要钱,打仗更需要钱。经历雍正一朝的休养生息和财政的改革,整个国家才从康熙朝的经济窘迫中缓过气来。江南是整个国家的经济命脉,京杭大运河更是这血脉中最粗的一根血管。这正是乾隆多次巡江南的根本目的。那些戏说乾隆的后人看待这“十全皇帝”太肤浅了,正如今天的人对“昌阁风桅”的理解。

我去了很多次都没有能够看到文昌殿的“庐山真面目”,只能从远处看到高大突兀的建筑慢慢显露峥嵘,然后从密密麻麻的脚手架、防护网的间隙中看到那翘起来的飞檐和那黄色墙体、红色的巨梁,于是便多了一种莫名的期待。去一次文昌阁便驻步遥看那建筑工地。看不到主殿,绕着文昌阁闲逛,却发现了很多和这阁宇有些格格不入的建筑,那是紧邻运河的一段砖墙营垒,自带杀伐之气的城墙营垒和祈祷祥和安宁的寺庙道观这一段矛盾体怎么会在这里神奇地结合在一起呢?

浒墅关是苏州城北的第一道屏障,文昌阁扼运河之隘口,是天京通往苏州的必经之路,当年太平天国和清军在这里血拼的浒墅关战役,对于浒墅关来说,是毁灭性的。战争结束,全镇积尸成山,血流成河;镇上到处是残垣断壁,富庶之地如人间地狱,一片狼藉。江南大营主帅、钦差大臣和春吊死的地点就是现在殿后院东侧那一株四百多年树龄的银杏,在秋日的阳光下,那一片片黄色的银杏树叶熠熠生辉。一阵风吹来,树叶发出飒飒的声音,似乎还在为当年那一场战役而叹息,一条条鲜活的生命不断地陨落,在历史的风中化成永不坠落的尘埃。

数年之后,太平天国内忧外患,如江河日下,农民起义的局限性暴露无遗,李秀成也无力回天。双方再次在文昌阁发生激烈枪战。最后太平军始终不敌李鸿章率领的淮军,文昌阁太平天国营垒被攻陷。那场战争结束后,清廷对文昌阁进行了修葺,但依然城墙高耸,雉堞坚固,只不过由太平天国变成了清军守卫苏州城北的要塞。现在看到的这一段城墙是经过修缮之后的遗迹。现在,北面沿河正门之内还筑有类似月城的砖垒,东南角辟有门,下通水池,门上有阳文砖刻“草园”两字。1960年3月17日,文昌阁太平军营垒遗址被列为吴县文物保护单位,现为苏州市文物保护单位。

我抚摸着那粗糙的城砖,如同触摸一段段遗憾和血淋淋的历史。作为历史符号的文昌阁让我心生感慨。我们的民族在这些你争我夺中浪费了太多血汗和精力。同一时期的西方社会,英国、法国已经完成工业革命,连中欧的一些小国也在19世纪末全部完成了工业革命。工业革命促进了社会生产力的迅速发展,使商品经济最终取代了自然经济,手工作坊过渡到大机器生产的工厂,这是生产力的巨大飞跃。我们的民族在这种“内卷”中彻底地被世界抛在身后。

我走在修缮平整的运河栈道上,脚下传来哗哗的流水声和啪啪的水打堤岸的声音。耳边听到呜呜的轮船鸣笛声,低低沉沉,穿透力极强。这让我不由得想起曾经响彻运河两岸的“嗡”和“咚”,也就是老浒墅关人说的龙华寺的钟声与文昌阁的鼓声,钟鼓相鸣合为“晨钟暮鼓”。龙华寺已经湮没在历史中,龙华晚钟也已移居他乡,而文昌阁还在,文昌阁的鼓声不知何时能再响起。我们这个民族需要在“晨钟暮鼓”中汲取的历史兴亡其实还很多。

有一天再次造访文昌阁时,蓦然发现一座雄伟壮观的大殿如一位满身佛光的神灵矗立于眼前,便怀着一种近乎神圣的心情进去拜谒,大概是刚落成不久,大殿里人并不多,只有一个居士模样的人坐在一个角落,面前放了一个签筒。我虔诚地向那光彩耀人的文昌帝君叩拜,不求名不求利,只是一个读书人、一名教书匠,向这唯一和文化挂钩的神佛表示自己的敬意和感激,祈祷他能够保佑这天下的文运昌盛,也祈祷这天下的读书人能够顶天立地,有一条康庄大道。

一晃十多年过去了,文昌阁日新月异,它远不止我所看到的道教、教育、文化、旅游、历史符号,它其实更像是一道天地间的人文密码,等待着后人的不断解读和编译。