邻里中心模式下的城市微空间改造研究

摘 要:随着我国城市发展从“增量时代”转向“存量时代”,灰色空间、闲置地带等土地利用方面的不合理现象不断增加。需盘活城市存量空间,以精细化改造变消极空间为积极空间,激发城市空间新的价值。通过对武汉市积玉桥恒大世纪广场的实地考察,总结该地区微空间的现状及存在的问题。在此基础上,结合邻里中心模式特点,探析城市微空间设计改造的思路,为提升城市美好人居空间品质提供借鉴和启示。

关键词:微空间;公共空间;邻里中心;交往空间

微空间是城市公共空间的重要组成部分,是城市居民日常生活的重要空间载体[1]。城市公共空间的建设多集中于大中型公共空间或单体公共空间,忽视了小尺度公共空间的系统性规划与微空间营造[2]。2022年,武汉市自然资源和规划局发布《“见微知城·精致武汉”三年行动计划(2022—2024年)》,以此来积极落实党的二十大报告和湖北省第十二次党代会的精神,有效推动中心城区微空间高品质建设,促进公共服务均等化,形成更加健康、宜居的人居环境。探索如何通过共同缔造的方式满足群众多元化的需求,是实现城市高品质发展的重要任务之一。在城市微空间中建立友好交往的公共活动场所,可为我国城市更新问题提供可行的解决方案。

一、城市微空间的概念与相关研究

(一)城市微空间的概念

作为城市形象、公共活动和感知体验的主要场所,公共空间受到土地资源、经济和政策等因素的影响,开始呈现出向“小”与“微”转变的趋势。城市微型公共空间简称微空间,它是城市更新过程中长期存在却又被人们忽略的一类空间资源,是城市公共空间的重要组成,同时也是人们日常生活与社会交往的主要载体。微空间指由各类主体空间边界和边角区域构成的小型空间,具有依附性、模糊性和可及性等特征。这些空间的面积都很小,但数量众多,分布广泛,并且具有实用性、方便性和舒适度等特性。

(二)相关研究

国内对于城市微空间的研究近些年有了一定的成果,多围绕局部的空间设计策略、宏观规划布局,也有对应具体地域、特色景观设计的探究,其与社区营造、城市微更新、高密度城市空间的利用、存量规划及旧空间改造等紧密联系。究其根源,都是源于其小尺度的规模优势、布局灵活、使用便捷、可达性和舒适性强,对使用者的具身感知影响更为细微[3]。

国外对于微空间的研究最早可以追溯到袖珍公园或口袋公园的概念。1963年,纽约公园协会组织的展览会上第一次提出了口袋公园的概念,并将其定义为散布或隐藏在高密度城市中的呈点状分布的小型公园或小型广场等[4]。美国微空间改造注重将设计性和实用性有机结合,在具有适宜尺度的空间中注入多层次的景观要素,以丰富的娱乐设施和优质的娱乐环境满足大城市公众对休闲空间的需要。城市微空间是居民在日常生活中开展公共活动的重要空间,在营造邻里气氛、促进社会融合、展示城市活力与精神风貌等方面发挥着十分重要的作用,但长期以来,基于“高增长”的传统空间规划往往忽略了这一点。

二、邻里中心模式概述

(一)概念梳理

邻里中心是指邻里单位中的公共中心。邻里中心模式是由新加坡政府于1970年基于佩里的邻里单元理论推出的一种分层级的社区综合性商业模式[5]。作为20世纪末期由新加坡引进的一种城市规划模式,其目前已经在中国的一些城市得到了较好的运用。新加坡的邻里中心建设模式以政府为主导,向居民提供各种社会生活支持,形成包括商业、公共机构、开放空间和部分住宅在内的社区综合服务中心,为周边住区提供政务、公共和商业服务[6]。该理论的提出主要是为了给人们提供一个舒适、安全的生活环境,把分散在城市中的居民以居住区为单位进行集合。居住区不仅包含住房、交通,而且包含相关的公共设施,如商店、图书馆、公共活动中心等。在使用这些设施的过程中,居民经常相互接触,从而形成了邻里之间的联系和互动,提高了居住幸福感和社区凝聚力。

(二)邻里中心模式的特点

交往空间是城市邻里中心的重要组成部分,在邻里中心模式下具有不可忽视的作用。邻里中心作为邻里单元的公共中心,其实质是为社区单元的居民提供一个好的交往空间,并为社区的居民提供优质、便捷、高效的服务。因此,它是一种多功能的生活综合体,也是一个社区单元的居民的精神家园。社区中心模式下的更新设计研究,最大的特征就是要把“以人为本”作为出发点,打造一个更加活跃、多元、共享和文化丰富的邻里中心,促进社区居民之间的互动和合作,提高社区的凝聚力和共享性[7-10]。

三、武汉市恒大世纪广场微空间现状调研

(一)项目介绍

武汉恒大世纪广场位于武汉市武昌区和平大道三角路(原武汉理工大旧址),建筑规划类型属于社区生活类。微空间场地改造面积为485 m2,周边辐射范围是住宅区和学区,使用人群以零售商户和附近居民为主。地段优势突出,周边有一条长江隧道,紧邻和平大道和友谊大道两条主干道。同时,有三座长江大桥、四条地铁线路途经此地,交通优势明显,长江、沙湖一览眼底,景观优势得天独厚。

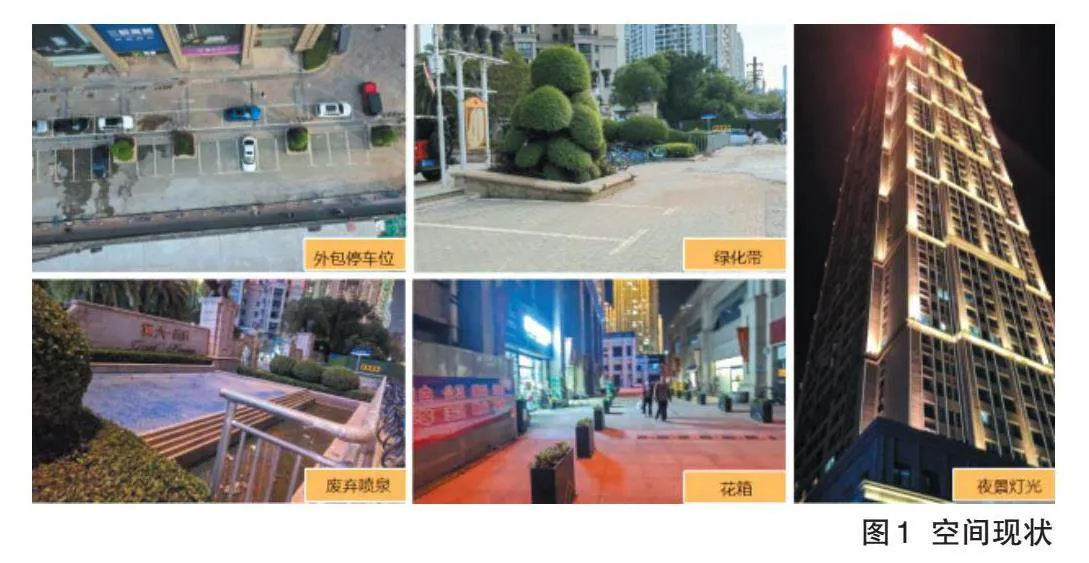

通过居民访谈得知,他们日常的休闲活动大多是在居民楼下聊天,或者与周边的商家互动交流,也会利用闲置微小空地开展舞健身彩带、跳广场舞等活动。此处少有空旷场地让居民休息放松和进行各类健身休闲活动,几处空闲场地也没有得到有效利用,经常出现在车库的进出口开展活动、随意占用公共设施、在公共活动场地违停与乱停自行车和私家车等情况(图1、2)。居民没有意识和能力去管理这些空间,导致邻里关系淡漠,空间利用率较低。

(二)调研问题小结

首先,作为物质空间,类型较少且功能较为单一。以绿化景观、停车位等为主,景观绿化等设施无法与人产生互动且美观性不足,无法满足多元化需求,公共空间和活动的吸引力降低。其次,作为社会空间,舒适性、体验性较差导致交往活动受抑,加剧了邻里关系的疏远。不仅基础设施布局不完善,而且缺乏休息设施、体育设施、娱乐设施和防护设施等,促进邻里关系的作用变弱。最后,作为精神空间,对地方人文景观特色的展现较为欠缺,导致居民认同感、依恋感减弱,难以显示城市生活的魅力与价值。

四、微空间更新设计思路

针对武汉恒大世纪广场微空间的更新设计,应从附近居民的需求出发,为广大居民提供各种活动交往的场地。充分发掘城市闲置、残旧微空间的价值,从规划布局、功能组织、空间组合、景观设施、环境意向等方面,对其展开适宜的更新改造。基于对场地的调查和分析,更新或者更换设施或独立装置,让其在实现原有功能作用且不压制、影响所属空间属性的情况下服务社区居民。基于对居民交往需求的调查,对土地展开合理利用,从而实现与环境的有机统一。在不同的空间和不同的需求下,应充分激发微空间的价值,提升居民的生活品质水平,缔造美好环境和幸福生活。

(一)明晰的功能规划布局

为了顺应社区多类人群的生活习惯,考虑到社区居民的多样性,城市微空间设计需要细化其分区。即使是在同种类型的功能空间中,不同群体的需求也会产生差异。通过对活动区域的划分,强化空间界限,强调人流活动的流线组织。在与外部整体相连的地方,保证舒适、可达性,最大限度地降低外部的干扰。不同年龄、不同身份的人对城市微空间的需求不尽相同,对活动半径、活动地点、休息场所等的要求有各自的特点。包容性设计可服务全年龄段居民,支持社区居民构成的多元化,考虑不同年龄及身心机能状态的居民的需求差异,打造一处满足全龄共享需求的微空间。

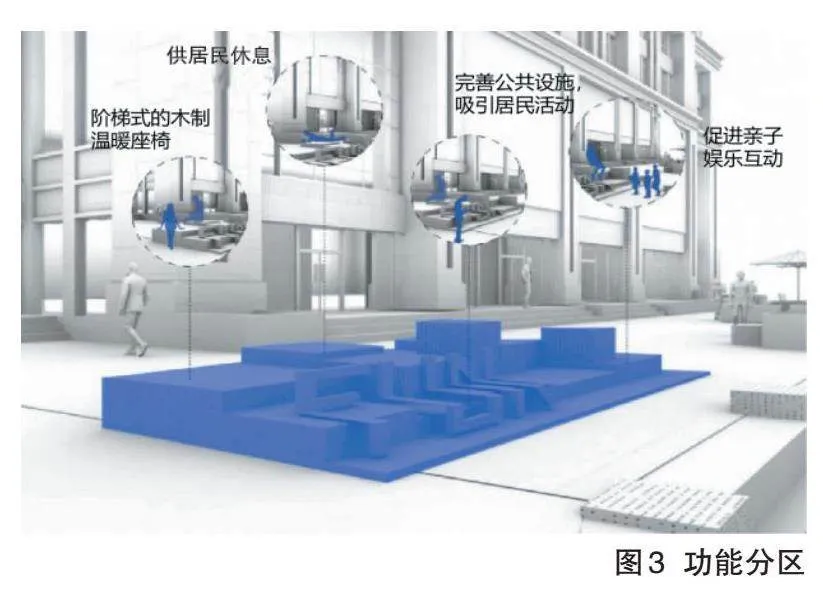

根据该地块居民交往的需求,区分儿童娱乐、绿化康养及其他人群活动区。各个功能区之间要尽量避免重叠,可通过地面铺装、台阶或植物景观优化内部流线。设计共包含四个大的功能分区,分别为儿童娱乐区、绿化康养区、活动健身区和休息交流区(图3)。明晰的功能规划布局可以使各类居民都可以在此空间交流和满足休闲的需求,提升周边居民幸福感。

(二)吸引居民参与,增强社区归属感

功能体围合之下的中部广场成为吸引人流的活力中心,让公共空间成为社区发展的助推器。保留适量景观,顺应自然,在公共空间中引入有特色的景观元素。以人的尺度为基础,微空间更新设计应结合实际需求,设置石凳等休憩设施、健身器材等活动设施。改善公共空间设施的使用体验,清除闲置设施。设置参与性强的活动,以大量集聚人气,增强邻里中心的活力。在邻里中心的微空间设计当中(图4),容纳并孵化参与性活动意味着在满足通常的使用功能之外,使得各个功能空间成为开展各种公共活动的载体,以此来形成日常的交往层次,在一定程度上提高居民的空间参与度。

(三)设置趣味性公共设施,激发微空间活力

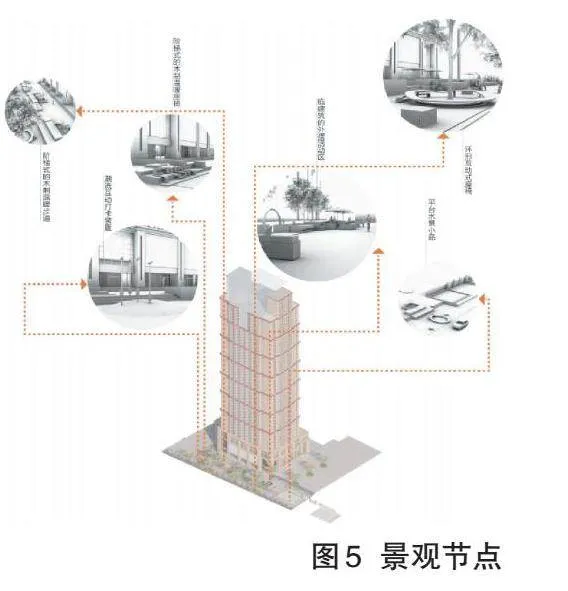

保持空间的开放性,让居民可以自由地在景观空间玩耍或进行交往,例如提供阶梯式木质步道、环形互动式座椅等。同时,注重感官和互动体验,设置一些互动设施,如触摸式植物墙、潮流互动打卡装置等(图5)。这些设施可以吸引附近的居民前来游玩,提升微空间的活跃度,促进居民之间的互动和交流,增强他们的参与感和体验感。

五、结语

随着城市化的推进,城市微空间的重要性日益突出。因此,需在当前存量规划的基础上对这些空间展开有效利用和改造,这将是未来城市发展的核心任务。本文的案例设计从微小尺度与人文需求出发,探讨了如何打造更加适宜居民居住和交往的空间。通过对空间资源的挖掘与整合、空间品质的整体提升,激发空间的活力,营造交往环境,保存城市记忆,构建空间网络。在对现状用地展开田野调查与分析的基础上形成设计方案,可有效提高社区居民对活动的参与热情,拓展群体的生活空间,营造积极的公共领域,使其重新焕发生机活力,在城市中创造优质的居住环境。

参考文献:

[1]张亦凡.我国城市微空间研究与实践综述[J].城市建筑空间,2022(增刊2):89-93.

[2]宋晓杰,涂剑,周艳妮.城市微型公共空间系统规划管控策略[J].规划师,2017(11):72-78.

[3]刘荣伶.大城小事·睹微知著:城市小微公共空间情感化设计研究[D].天津:天津大学,2020.

[4]高思俊.基于人居环境建设的城市微空间特色营造[D].武汉:华中科技大学,2022.

[5]李龙跃.邻里中心模式下农贸市场建筑设计研究[D].徐州:中国矿业大学,2019.

[6]汪小春,吴利辉,靳杰.基于邻里中心模式的社区公共设施规划探析:以深圳市龙岗区为例[J].未来城市设计与运营,2023(12):5-8.

[7]方菲然,文智,雷浩乐,等.城市更新背景下的微空间改造设计与设施研究:以长春市老旧城区为例[J].四川建材,2019(4):44-45.

[8]伊健,李文娟,蔡露.城市微空间设计改造探析:以盐城市老城区为例[J].大众文艺,2022(4):56-58.

[9]张静.日常生活圈视角下邻里中心模式对比研究:以苏州、合肥地区为例[J].住宅产业,2022(7):45-48,102.

[10]陈铭,段楚明.全民健身理念下城市小微空间营造策略研究:以武汉市洪山区微型公共空间规划设计为例[J].华中建筑,2024(3):81-86.

作者简介:

王诗语,湖北美术学院创新学院硕士研究生。研究方向:工程艺术研究。