博士生学术韧性的影响因素研究

摘要:博士生学术韧性是指博士生在面临各种学术挑战、挫折等逆境事件时所表现出来的坚韧性和积极适应性能力,彰显了其对学术生活的持续热情与学术发展的强劲动力。研究采用TF-IDF文本特征提取、LDA主题挖掘与深度访谈相结合的混合研究设计,得出学术情感态度、学术动机、学术能力、重要他人以及学术压力情境是制约博士生学术韧性发展主要因素的结论,从而建构出影响博士生学术韧性的影响因素模型。为推进博士生学术韧性的发展,提出在博士生招生过程中适度体现对学术韧性的前置考察、创设学术韧性发展环境以及个体整合多方积极性因素等建议。

关键词:博士研究生;学术生活;学术压力;学术韧性

作者简介:李荣华,汕头大学高等教育研究所讲师,汕头 515000;鲁长风(通讯作者),华中师范大学教育学院博士研究生,武汉 430079;田友谊,华中师范大学教育学院副院长,武汉 430079。

博士研究生教育肩负着为国家培养高层次创新性人才、推进知识生产与创造的重大使命。其主要目标是“通过创造性的学术研究,为一生从事知识探索做准备”[1]。对博士生个体而言,学术论文发表困境、科研攻关难题、繁重的科研任务以及枯燥的学术体验等学术逆境事件始终贯穿于博士生的学术生活,给其带来沉重的精神负担。对此,时常会有一些博士生在各种“不堪重负”的身心状态下做出极端应激行为。因而,如何促使博士生个体积极应对学术生活情境中的压力与挑战,激发其对学术研究生活的热情与动力,已然成为博士生培养过程中不可回避的重要议题。学术韧性(Academic Resilience)是一个相对较新的研究领域,它为理解博士生积极应对学术挑战的过程及其动因提供了思路,并与研究生学术压力、学术倦怠、学术激情等方面的研究互为补充。本研究基于心理学中的“韧性”研究视角,以国内在读博士生为主要研究对象,对博士生“学术韧性”的概念进行阐释,依托混合研究法揭示出影响博士生学术韧性发展的关键因素,以期对促进博士生学术发展有所裨益。

博士研究生教育肩负着为国家培养高层次创新性人才、推进知识生产与创造的重大使命。其主要目标是“通过创造性的学术研究,为一生从事知识探索做准备”[1]。对博士生个体而言,学术论文发表困境、科研攻关难题、繁重的科研任务以及枯燥的学术体验等学术逆境事件始终贯穿于博士生的学术生活,给其带来沉重的精神负担。对此,时常会有一些博士生在各种“不堪重负”的身心状态下做出极端应激行为。因而,如何促使博士生个体积极应对学术生活情境中的压力与挑战,激发其对学术研究生活的热情与动力,已然成为博士生培养过程中不可回避的重要议题。学术韧性(Academic Resilience)是一个相对较新的研究领域,它为理解博士生积极应对学术挑战的过程及其动因提供了思路,并与研究生学术压力、学术倦怠、学术激情等方面的研究互为补充。本研究基于心理学中的“韧性”研究视角,以国内在读博士生为主要研究对象,对博士生“学术韧性”的概念进行阐释,依托混合研究法揭示出影响博士生学术韧性发展的关键因素,以期对促进博士生学术发展有所裨益。

一、学术韧性的概念界定

韧性(Resilience),本意为“复原”[2],其对应的英文解释为“The ability to spring back or rebound”,即物体的弹回能力。从词源看,韧性可理解为一种复原力或回弹力。1971年,美国心理学家Block提出了“心理韧性”这一概念。他将心理韧性视为个体适应良好所应具备的一种人格特性,强调人在遭受重大压力和危险时的“恢复能力、适应性”[3]。学术韧性(Academic Resilience)是基于心理韧性的概念发展而提出的,指的是心理韧性在学生求学过程中关于学业或学术的一种特定体验及伴生表现。它旨在关注为学生提供支持因素以及如何使学生能够有效适应学业生涯中的学业挑战和逆境。美国心理学研究者Martin将学术韧性界定为学生或研究人员在以学术压力和挑战为主体构成的逆境事件中,通过新增、改变现有规则、操作、计划等,以取得学术成功的一种能力(Capacity)[4]。作为一种个体适应能力的体现,学术韧性兼具个体在主动适应学术逆境事件中的过程描述和结果认定的双重属性。其中,在过程属性上,学术韧性贯穿于个体学术情境适应的全过程,包括通过调动积极策略、整合自我认知等方式积极应对学术生活中的不利境遇,表征出强烈的动态建构性。在这一过程中,博士生个体通过全局把握和系统分析外部挑战的作用进程,沉着谋划,以寻求针对相关学术逆境事件的最佳适应方案;在结果属性上,学术韧性则反映了个体在学术逆境事件的应对中仍能良好发展并主动适应变化的结果(Outcome)[5]。这一结果是如同一种钢化效应(即耐受性提高),即个体通过调动多种积极性因素整合形成抗衡力量,最终提升了情境适应性。学术韧性与“学术抗挫”“学术抗压”等概念有所区别,抗挫抗压更多的体现的是一种对困境或压力的“承受”能力,在对应的学术挫折(压力)情境中不使自己的状况变得更差。它实际上凸显的是一种被动的“接受”模式,具有一定程度的“维持现状”的保守意味。而学术韧性则不仅要求个体能够承受外部逆境学术事件的挑战,更重要的是体现出一种“主动出击”的反弹力,即能够在逆境中占据行动的主动权,去谋求达到超越现状的“更好”状态。因此,从应对压力的适应性水平来看,学术韧性显然是一种更高层次的能力。

二、博士生学术韧性的发展过程

心理韧性的发展有其特定的过程机理。心理学家Richardson曾立足于“瓦解与重新整合以及意识与无意识选择”的视角来审度心理韧性,并将关注重心置于个体“如何维护身心平衡状态”。他认为个体身心平衡状态是积极性因素和消极性因素相互作用的结果,一旦消极因素更多时,个人心理、生理和精神的平衡被打破,导致认知领域重组,最终将会呈现三种不同的韧性作用结果,即发展、停滞与退化[6]。这一模型清晰揭示了韧性与个体发展之间内在的作用过程,呈现出个体在不同水平应激状态下所因应的差异化行动结果。在某种程度上,博士生学术韧性作为一种特殊的心理韧性,反映的是个体在学术逆境事件冲击下的心理适应状态。正是基于这一联结关系,本研究拟参照Richardson的韧性作用模型来探讨关于博士生学术韧性的发展过程(如图1所示)。

在面对诸如繁重科研任务、学术论文发表困境、科研进程中的“卡脖子”难题等具体学术逆境事件的刺激作用时,原本处于前置(初始)“身心平衡状态”的博士生为了继续维持必要的平衡,将会主动整合起相关积极性因素(如情感力量、学术能力、外部支持等),使之与学术活动进程的消极性因素相抗衡。当学术逆境事件产生强烈冲击力时,个体的身心平衡就会进入冲击与瓦解状态。随后,个体会有意识或无意识地开始重新进行整合,这一过程将会引起多种联结反应,对应着不同的学术韧性发展结果:①发展,即达到一种更高层次的身心平衡状态,表明博士生个体的学术韧性得到了增强。这一学术韧性发展的重组是一种钢化效应(即耐受性提高)的例证,个体通过调动多种积极性因素整合形成抗衡力量,提升了情境适应性,印证的是学术韧性的更高层次发展。②停滞。博士生个体学术韧性恢复到初始平衡状态,表现为个体在冲击下为了维持表面、短暂的心理安逸而不肯或无意识做出正向改变,也即失去了学术韧性进一步成长的契机。例如,部分博士生安于现状,其对待某些学术压力事件的态度趋于随性,过于坦然,导致其未能及时、充分地采取与挑战情境相匹配的行动。③退化。这是一种负面的韧性发展结果,主要表现为两种情况。一是博士生伴随着“丧失”而建立起更低水平的平衡。其中“丧失”是指包括学术情感、学术动机、自我效能感等积极性因素在对抗后出现不同程度的下降。此时,个体不得不放弃或难以调动参与学术生活中原有的动力、希望或动机,致使学术韧性水平达到一个更低的状态。二是博士生个体伴随着功能紊乱而出现严重的身心失衡状态。这意味着个体在逆境事件的冲击下,已无法建立起主动且有效的适应系统,陷入趋于崩溃的状态,或被迫采取各种极端的行为予以应对。

三、研究设计

1.研究方法

混合方法研究是指在同一研究中融合定性与定量两种方法的研究类型,能够实现探索与验证并举的效果,获得比单一方法更稳定的推论[7]。由于现有研究关于博士生学术韧性的探讨相对不足,而“小木虫”“科学网”等相关互联网平台上却存有大量关于博士生学术韧性的帖子与评论,由此,本研究先采取TF-IDF文本特征提取法提炼出影响博士生学术韧性因素的特征词;再用LDA主题挖掘法划定特征词的类型作为博士生学术韧性的影响因素;最后,本研究选取代表性人物进行访谈,进一步厘清影响博士生学术韧性的各因素之间的关系并提高结论的可靠性。

2.样本选择与数据收集

“知乎”“小红书”“微博”作为国内大型的社交、问答社区,用户以年轻人为主,其中不乏大量的博士生,“小木虫”“科学网”作为知名的学术交流平台,均有大量学术研究相关内容,且这些平台内容多由用户个人自行上传(“科学网”主要是其专题部分)。总体上,用户的发言具备较强的客观性,且这些平台的数据具备较好的储存性与易获得性,在一定程度上可确保研究的可重复与可验证性[8]。本研究通过Python程序爬取与博士生学术韧性影响因素相关的帖子内容与评论数据。为了保证评论内容的质量与范围的可靠性,随机选取评论数大于10的帖子进行采集,并要求发帖时间在半个月以上,以保证转发数与评论数的准确性与稳定性[9],并在此基础上对收集的数据进行处理,去除知乎帖子内容中出现的注入话题标签、广告信息等不规范的用语和特殊字符[10],最终形成了由167条帖子和2617条评论组成的原始语料(详见表1)。

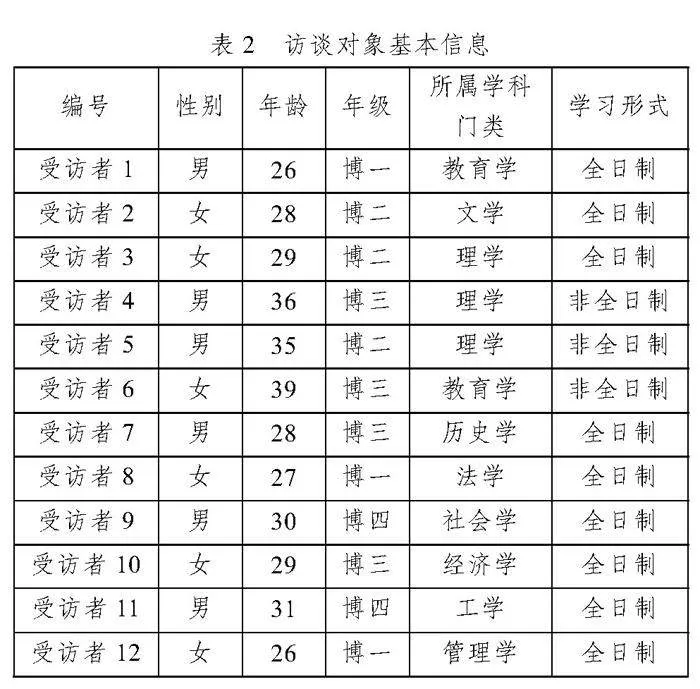

为了验证TF-IDF文本特征提取法与LDA主题挖掘法得出的结论,并进一步厘清影响博士生学术韧性的因素之间的关系,本研究采用标准抽样方式,以H师范大学为个案学校(简称H校)进行访谈调查。H校是一所学科齐全、师资雄厚的博士学位授权单位。在确定访谈对象时,本研究选取了12位H校的博士生,进行半结构化的深度访谈。受访对象均不同程度面临着学术压力的冲击,在学术韧性发展方面具有一定的代表性。因此,对影响其学术韧性发展的相关因素进行探究,对于揭示学术韧性的生成机理具有重要意义。受访者的基本信息如表2所示。为确保访谈结果的可信度,本研究使用理论饱和度检验,当资料分析过程中不再产生新的概念与范畴,则认定达到理论饱和状态[11]。本研究使用预留受访者11与受访者12的访谈信息进行理论饱和度检验,发现从中提炼的概念与范畴已被全部包含,没有新的重要范畴与关系产生,印证了访谈结论的可靠性。

四、博士生学术韧性影响因素的模型构建与分析

1.博士生学术韧性影响因素模型构建

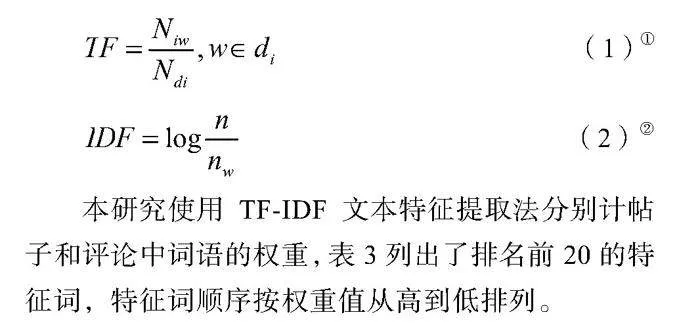

TF-IDF文本特征提取法是文法挖掘常用的处理手段,该方法能通过量化文本特征词,将更具代表的特征词从文本数据中结构出来,并以此代表文本信息[12]。为了提炼影响博士生学术韧性的因素,本研究将“知乎”等三大平台的处理数据进行汇总,运用TF-IDF文本特征法,遵循公式(1)与公式(2)提取特征词。

(1)①

(2)②

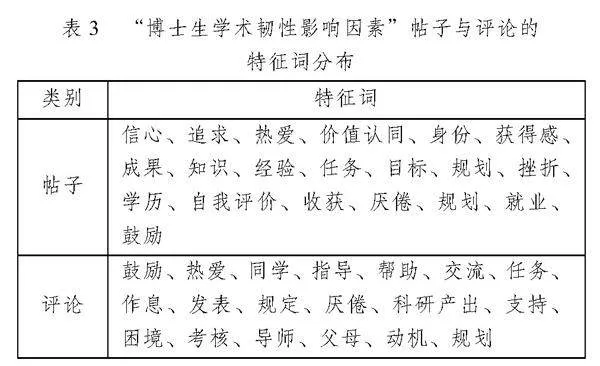

本研究使用TF-IDF文本特征提取法分别计帖子和评论中词语的权重,表3列出了排名前20的特征词,特征词顺序按权重值从高到低排列。

LDA主题挖掘法由贝利(Belli)等人在2003年提出,常用于文本主题分类[13],该方法通过构建一种无监督的主题模型,将文本投影到潜在的主题空间,可以挖掘出文本隐含的主题,得到文本在主题上的概率分布和主题在词语上的概率分布[14]。为了完成对帖子与评论中的特征词的分类,本研究先从特征词文本当中选取一个呈泊松分布,长度为N~Poission(β)的文档,然后取样生成该文档在主题上的狄利克雷分布θ~Dir(α),之后在长度为N的文档中取一个词语生成一个主题Zmn~Multinomid(θm),并取样生成主题在词语上的分布φzm~Dir(β),最后以z和φ共同为参数的多项式分布中确定一个词Wmn~Multinomial(φzm),整个模型的联合分布详见公式(3)。

(3)

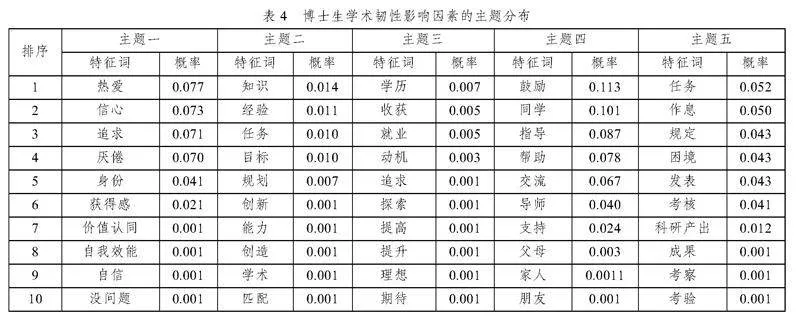

其中,K为制定的主题数,通过计算主题间的余弦相似度来对不同主题数的结果进行评估,经过多次实验发现,当K值取5时,主题间的余弦相似度较低,故本研究将有关博士生学术韧性影响因素的帖子和评论划分为5个主题(表4)。根据余弦相似度的分析显示,主题间的相似度小于0.2,意味着所选主题具有较强的代表性。

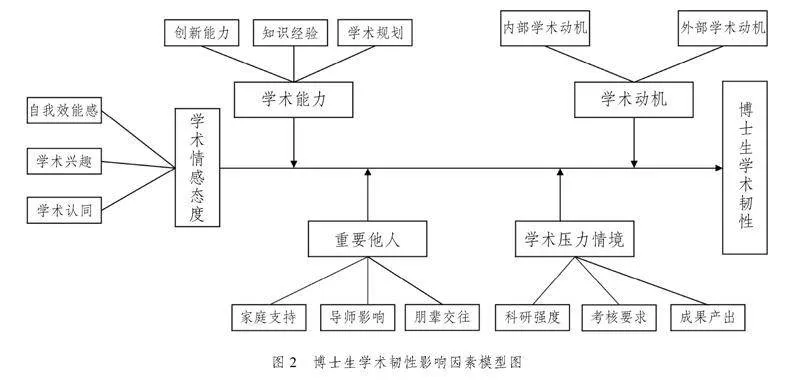

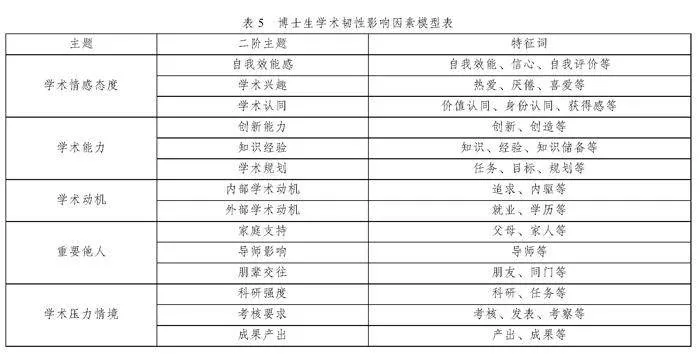

腾讯人工智能实验室(AI Lab)开发了大规模的中文词向量数据库,该数据库包含了近882万个中文词语[15]。本研究以该数据库为参照,对特证词进行归纳,提炼出主题之下的二阶主题[16],随后结合特征词与二阶主题,对主题进行命名,最终建构出博士生学术韧性的影响因素模型,详情见表5和图2。

2.博士生学术韧性影响因素的模型分析

情感在博士生追求真理的过程中对个体行为具有调节和导向作用[17]。心理学家Fredrickson构建的积极情感理论指出,乐趣、兴趣、满足与爱作为积极情感的组成部分,都是个体成就的重要储备资源,对心理韧性的发展具有积极作用[18]。本研究将“学术情感态度”确定为影响博士生学术韧性的重要因素,这一认识与心理学积极情感理论相吻合。由此,积极的学术情感态度构成引领博士生学术韧性生长的内源动力。本研究结合学术情感态度的特征词以及对12位博士生的访谈内容,发现学术情感态度可以指代博士生个体在参与学术研究活动过程中的一系列情绪状态、态度倾向和身心体验,具体包含自我效能感、学术兴趣以及学术认同等内容。其中,自我效能感是个体对于其是否能够顺利实现特定学术活动目标的自我认知判断。正如心理学家Wener指出的,正向认知评价风格有利于个体对应激做出适应性的反应[19]。当博士生的自我效能感较高时,其在遇到困难时也会表现出较强的韧性,结合访谈,“我对自己的科研能力很有信心,学习过程中的一点波折难不倒我”(F-受访者3)。相反,当个体自我效能感较低时,就会产生诸如“不是搞学术的料”(F-受访者9)的认知偏差。这种消极的自我认知影响着博士生对学术研究活动的投入程度、期望与目标,继而降低了博士生的学术韧性。在学术认同维度上,学术认同蕴含个体能否明确坚定接受学术研究活动的基本态度[20],包括对学术研究的价值认同、学术身份认同以及在学术研究过程中的获得感都会直接影响个体从事学术活动的意愿,继而影响学术韧性。譬如,“我有时觉得自己研究的东西并没有什么实际价值,这一度让我怀疑坚持下去的意义”(F-受访者7)。“入学快一年了,我还没有意识到自己是一个科研工作者”(F-受访者1)。学术兴趣建立在学术认同基础之上,深刻影响着个体学术活动投入程度及其对压力的调适进程。正如诺贝尔奖获得者戴·格罗斯(David Gross)指出的,“进行科研的时候,一定要有兴趣,否则不会走很久”[21]。在对受访者的访谈中,很多受访者表示学术兴趣对于个体长期投身学术生活具有正面支持作用。此外,也有受访博士生表示会因对科研缺乏兴趣而时常产生“躺平”或者“放弃”科研的念头。这种兴趣缺失状态的持续蔓延会消磨个体从事学术研究的热情和动力。可见,学术兴趣对学术韧性发展的影响比较明确,即学术兴趣的生长有助于博士生学术韧性的提升。

学术能力(Academic ability),即博士生在相关学术领域所具备的知识素养和学术研究能力,包括实在或潜在学术能力的总和[22]。在访谈中,回答“您觉得是哪些方面的因素阻碍着您所面临的学术困境或挑战的解决?”这一问题时,不少受访者指出自身学术能力的局限阻碍了学术困境的解决,构成影响其学术韧性发展的间接因素。其中,学术能力的局限主要表现为“对学术生活缺乏清晰规划”“科研写作缺乏创新”以及“知识储备不足”等具体情形。比如,“我感觉自己不具备学术创新这种特质,且没有谨慎、严谨的思维逻辑”(F-受访者6)等。从访谈结果看,学术能力主要是通过制约学术问题情境(如具体的学术问题)的处理结果来影响学术韧性的发展。其关联逻辑是:学术能力的局限将导致其面临的学术问题情境无法得到解决,继而使其陷入“习得性无助”的泥淖。低水平的学术能力在客观上降低了个体从事学术研究活动的胜任力,从而可能使得博士生在一种“低学术成就”状态中损耗原有的学术韧性。尽管不能说博士生的学术能力低就代表其学术韧性水平也低,但可明确一点:高水平的学术能力有助于个体直接解决具体学术问题,可防止由过多“悬而未决”的学术问题堆积转化为施加于个体的沉重学术包袱,增强抵抗学术困境的实在力量,从而间接有利于博士生学术韧性的发展。

学术动机是指博士生从事学术研究活动的目的体现,反映了博士生个体在此过程中的行动意图[23]。学术动机具有稳定的精神驱动作用,贯穿于博士生从事学术研究活动的全过程。一般情况下,按照动机的来源差异可将其划分为内在学术动机和外在学术动机。其中,内在学术动机是博士生内在生成、自发地从事学术研究的意愿。博士生对学术真理的探索就是个体从事学术研究的一种内在追求。外部学术动机则具有工具主义特征,是博士生由外部供给的需求满足而产生的使其持续从事学术研究的驱动力。在访谈中发现,内部学术动机主要表现为“以探索科学真理为目标的学术追求”,而“学历提升”和“就业需要”则成为博士生读博最主要的两种外部学术动机。以上两种学术动机的强弱与博士生学术韧性的发展呈正相关关系。在内部学术动机上,对科学真理的探索提供的是一种稳定持久的精神力量,能够激励博士生“迎难而上,克服艰险”,推动实现博士生学术韧性的增强。比如,“我心中有一个科研梦,这也是一直鞭策我前进的不竭动力”(F-受访者3)。在外部学术动机上,无论从事科研是为了获取博士学位还是为了就业,其对于博士生的学术韧性发展都有着比较显著的刺激导向作用,即外部需要的满足可以驱动个体对于学术生活的不懈坚守。“读博生活虽然辛苦,但为了找到一个更好的工作,我会选择坚持下去”(F-受访者6)。同时,也有个别博士生的学术动机并不强烈,这也直接影响其参与学术研究活动的意志投入。比如,有博士生坦言其“读博只是来拿一个博士学位,并没有什么学术追求,并不想耗费太多精力”(F-受访者5)。

家庭成员、导师、朋辈等重要他人对博士生学术韧性发展也有关键作用。重要他人对博士生学术韧性发展的影响是全方位的,涉及家庭支持、导师影响以及朋辈交往等多方面。其中,家庭对学术韧性发展的影响主要体现在家庭成员对博士生求学过程的多重支持。多数受访博士生认为,当面临学术挑战或产生学术困倦时,来自家人的鼓励、安慰以及其他形式的帮助可为其提供直面挑战的精神力量,化解消极情绪,推动其继续前行、保持韧性。导师作为博士生培养的第一责任人,对博士生学术成长负有引导和把关责任。尤其是当博士生面临重大学术问题或困惑时,导师指导的方式、策略、频率以及相应的学术建议有助于提升博士生的学术能力,推动学术问题情境的解决进程。不少受访博士生谈到“自己在面临学术问题时,会首先寻求导师的帮助”(F-受访者8)。相反,当导师对博士生的指导精力投入不足或者缺位时,则会损耗博士生的学术韧性。如,“导师基本上对我采取放养模式,平时不怎么管我。在写论文过程中遇到困难,很难得到导师的有效建议,一个人有点力不从心”(F-受访者4)。与朋辈群体(如同学或高年级学生)的日常交往对博士生的学术韧性也有着不同程度的影响,表现在朋辈间的人际沟通、学术交流等方面。受访博士生中有近8成将人际沟通作为朋辈关系中最重要的表现形式,认为良好的伙伴关系可以从外部提供支持,帮助其更好地应对挫折,促进学术韧性的形成与发展。如“每次在我学术道路上遇到瓶颈的时候,XX总会耐心地听我倾诉,开导我”(F-受访者9)。这种来自朋辈群体的疏导式沟通或者融洽关系可以一定程度上缓解博士生的学术焦虑等负面情绪,对于增强其学术韧性有间接的推动作用。

学术压力泛指来源于学术生活、作用于博士生个体并产生心理压迫效应的情境体验,它以各种独立形态贯穿于博士生个体的学术研究生涯中,并支配着博士生个体的学术生活[22]。本研究中,受访者提及的学术压力主要包括科研任务强度、毕业资格考核以及学术成果的产出等。比如,不少培养单位对博士生发表学术论文有明确规定,且学位论文的质量标准也在提高。这种以“学术论文发表”为主要构成的学术成果产出压力以及背后的高考核要求几乎是所有博士生都要遭遇的重大“难关”。此外,不少受访者还提到了科研工作强度对学术生活的影响。高强度的科研任务会使博士生身心疲惫,产生负面的学术体验,继而消磨其学术韧性。但也有博士生认为,“有压力也是好事,可以逼一逼自己,说不定就做出点成绩了”(F-受访者3)。可见,学术压力的作用对博士生的学术韧性发展既可能是一种契机,也可能是阻碍。其影响结果差异与施加于个体的学术压力程度密切相关,即在一定承受阈限内,有些博士生在学术压力情境的冲击下,通过整合调动其他有利因素(如积极的学术情感、强烈的学术动机等),积聚超越学术困境的力量,可在提升“压力耐受性”中实现更高层级的学术韧性发展水平。一旦学术压力超出个体的承受阈限,则会对博士生学术韧性的发展产生“停滞”“退化”等负面影响,使个体在“不堪重负”的状态下走向韧性“崩溃”。这也契合了心理学中的压力拐点(Stress Corner Point)理论以及心理学家Garmezy提出的压力挑战模型对压力作用效应的阐释[24]。

综合上述所涉内容,本研究认为学术情感态度、学术能力、学术动机、重要他人以及学术压力情境是直接或间接影响博士研究生学术韧性发展的主要因素。但需要注意的是,作为一种多因素合力作用的产物,博士生学术韧性的发展绝不是某种单一因素的作用,不能仅以单一因素的状态来衡量个体整体学术韧性的高低。

五、研究建议

博士生学术韧性的发展能够使其在学术逆境事件中保持对学术发展持续的信心与活力,这对于推动博士生学术成长、提升博士生培养质量具有重要意义。因此,有必要从以下几方面着手关注博士生学术韧性的发展问题。

第一,博士生的招生过程中应适度凸显和关涉“学术韧性”的前置考察,以尽可能地规避学术韧性过低的人来读博的情况发生。学校应该在有效的监督和监管机制之下,综合探索使用多种考察方式,提升博士生招生程序的科学性和实效性,选拔出具有较高学术韧性或者说抗压能力强的考生。在实际的招生环节,关于学术韧性的考察可以结合考生个体的求学动机、学术认同、学术规划等具体内容,通过问题设置、主观阐述、学习经历分析等方式对考生的潜在学术韧性发展水平进行研判。例如,是否真正热爱学术和所报考的学科领域,愿意投入时间和精力在学术研究之中,敢于且有能力接受学术研究中遇到的困难和挑战,应当成为博士生招生考试环节中需要特别留意的考察指标。

第二,相关培养主体(包括学校、学院和导师等)应重视博士生学术韧性的发展意义,积极创设支持博士生学术韧性发展的有利条件,切实回应博士生学术韧性的发展需求。其中,导师作为影响博士生学术韧性发展的重要他人。其有效指导对于博士生个体学术能力的提升具有显著的促进作用。因而,导师在指导学生时,应尊重培养规律,给予博士生适度的学术自主性以及容错空间;积极履行指导义务,注意把握指导的频率和方式,在学生面临学术困境时提供及时合理的学术建议。培养单位首先应建立多维学术评价制度,延展现行学术评价制度的内在张力,以降低趋高的学术压力对博士生学术韧性的非必要减损。例如,清华大学的在其新修订的《攻读博士学位研究生培养工作规定》中,取消了对博士生在读期间的学术论文发表要求,同时鼓励各学院依照各学科特性决定具体的学术创新成果要求。其次应提供良好的学术发展条件和生活环境,包括加强博士生科研平台建设,保障博士生研究经费投入,提高博士生生活补助待遇,排除博士生求学的“后顾之忧”,等等。此外,还应注重对博士生群体的心理关怀,建立常态化的博士生心理健康状态检测体系,通过标准化测量工具识别出现心理健康风险的博士生[25],并相应增设心理健康核心课程资源,提供涉及学术压力纾解模块的心理咨询服务,及时为博士生在心理层面上“排忧解难”。

第三,博士生个体需要充分发挥主观能动性,善于吸纳和整合多方有利于自身学术韧性发展的积极性因素。例如,在学术情感的培育上,博士生个体要深层建构学术认同,增强自身从事学术研究的归属感和意义感;应当积极拓宽学术视野,立足实际,努力探索建立契合自身实践需要的学术兴趣发展机制。在学术动机的培育上,博士生应尽可能地在学术认同和兴趣的基础上根植远大学术理想,激活远景学术动机,凸显内在动机在学术韧性发展中的作用;应积极将自身学术研究事业与社会发展、国家需要有机结合起来,践行以科研“改造社会、报效国家”的学术初心,以此作为自我坚定投身学术实践活动的远景动机。在学术能力的发展维度上,学术能力的提升是推动博士生学术韧性发展的落脚点和坚实基础。因而,主观上需要博士生个体做出有效的行动努力,持续完善学科知识结构,强化学术研究活动训练,夯实学术问题解决的能力基础。此外,博士生个体要善于利用自我心理认知调节功能建立起学术韧性整合的认知平衡机制,包括改变对学术压力的不良认知,形成关于学术压力的合理认知;维持学术研究必要的自我效能感,持续增强学术自信,尤其是在重大的学术实践事件中充分给予自己积极的自我暗示。

参考文献

[1] BARGAR R R, DUNCAN J K. Cultivating creative endeavor in doctoral research[J]. Journal of higher education, 1982, 52(1): 1-31.

[2] 中国汉语大词典编辑委员会. 汉语大词典[M]. 上海: 汉语大词典出版社, 2015: 1255.

[3] BLOCK J, KREMEN A M. IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness[J]. Journal of personality amp; social psychology, 1996, 70(2):"349-361.

[4] MARTIN A J. Academic buoyancy and academic resilience: exploring ‘everyday’ and ‘classic’ resilience in the face of academic adversity[J]. School psychology international, 2013, 34(5):"488-500.

[5] MORALES E E. Academic resilience in retrospect[J]. Journal of hispanic higher education, 2008, 7(3): 228-248.

[6] RICHARDSON G E. The metatheory of resilience and resiliency[J]. Journal of clinical psychology, 2002, 58(3): 307-321.

[7] VENKATESH V, BROWN S A, BALA H. Bridging the qual-itative-quantitative divide: guidelines for conducting mixedmethods research in information systems[J]. Mis quarterly, 2013, 37(1): 21-54.

[8] 何妃霞, 周小李, 娄真真. 硕士生退学意向影响因素研究——基于扎根理论的探索性分析[J]. 研究生教育研究, 2023(1): 29-34,53.

[9] 朱茂然, 马小懿, 高松, 等. 情感分歧对社交媒体中信息再传播的影响研究——以微博为例[J]. 情报杂志, 2024(1): 1-9.

[10] 王连喜. 微博短文本预处理及学习研究综述[J]. 图书情报工作, 2021(1): 144-149.

[11] 王昶, 何琪, 耿红军, 等. 关键战略材料国产替代应用的决定性因素研究[J]. 科研管理, 2023, 44(12): 93-103.

[12] ABUALIGAH L M, KHADER A T, AL-BETAR M A, et al. Text feature selection with a robust weight scheme and dynamic dimension reduction to text document clustering[J]. Expert systems with applications, 2017, 84(5): 24-36.

[13] BLEI D M, NG A, JORDAN M I. Latent dirichlet allocation[J]. The journal of machine learning research, 2003(3): 993-1022.

[14] 谭春辉, 熊梦媛. 基于LDA模型的国内外数据挖掘研究热点主题演化对比分析[J]. 情报科学, 2021, 39(4): 174-185.

[15] SONG Y, SHI S, LI J, et al. Directional skip-gram: explicitly distinguishing left and right context for word embeddings[C]. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies"(Short Papers), 2018(2): 175-180.

[16] 池毛毛, 王俊晶, 王伟军, 等. 基于用户抵制理论的共享住宿平台用户不持续使用意愿——一项混合方法研究[J]. 图书情报知识, 2024(1): 1-12.

[17] 何妃霞, 周小李. 博士研究生学术情感初探[J]. 研究生教育研究, 2021(5): 25-30.

[18] FREDRICKSON B L. The Broaden-and-build theory of posi-tive emotions[J]. The royal society, 2004, 359: 1367-1377.

[19] WERNER E E, SMITH"R S. Overcoming the"odds: high risk"children"from"birth"to"adulthood[M]. Ithaca, NY: Cornell"University"Press,"1992:"67.

[20] 赵祥辉. 驱力抑或阻力: 学科认同还能促进博士生的学术成长吗——基于2022年“Nature全球研究生调查”数据的分析[J]. 高等教育研究, 2022, 43(11): 57-68.

[21] 庄一多. 我们与“诺奖大师”对话[N]. 北京日报, 2008-11-19(15).

[22] 曾剑雄, 张国栋. 博士生退学意向的影响因素及作用机制——基于博士生访谈的扎根理论研究[J]. 学位与研究生教育, 2023(11): 30-42.

[23] 彭月茵. 研究生学术动机历程模式之建构[D]. 台北: 台湾政治大学教育研究所, 2007: 57.

[24] LUTHAR S S, ZELAZO L B. Research on resilience: an integrative review[M]//LUTHAR S S. Resilience and vulnerability:"adaptation in the context of childhood adversities. New York: Cambridge University Press, 2003:"510-549.

[25] 王倩, 蒋贵友. 博士生学术志趣缘何消退?——基于2022年Nature全球博士生调查数据的分析[J]. 高校教育管理, 2023, 17(4): 102-113.

(责任编辑 "刘俊起)

基金项目:国家社会科学基金(教育学)一般项目“高校教师评价‘破五唯’的运作机理与推进路径研究”(编号:BIA220077)