浅析舒曼《阿贝格变奏曲 Op.1》创作风格及演奏技巧

舒曼是欧洲浪漫主义时期音乐领域的代表 人物之一。《阿贝格变奏曲 Op.1》是舒曼创 作的一首钢琴独奏作品,这首作品的创作展现 了舒曼的浪漫主义情怀以及其对变奏曲式的运 用。本文将以创作风格和演奏技巧为出发点, 深入研究作品内涵。

一、舒曼《阿贝格变奏曲 Op.1》的创作风格

( 一 )《阿贝格变奏曲 Op.1》的创作背景

浪漫主义时期的音乐创作强调了人的重要 性,更注重个人内心情感的表达,同时在创作 结构上也有很大突破,体裁更丰富多样。舒曼 的这首《阿贝格变奏曲 Op.1》创作于 1829 年。 在一次舞会上,舒曼认识了一位名叫梅塔 · 阿 贝格(Meta Abegg)的名门女子,她优雅的气质 深深地吸引了舒曼,从而激发了他的创作灵感。 于是,他以这位高雅端庄的女士的姓名,命名 了他音乐生涯中创作的第一首钢琴变奏曲。

(二)舒曼钢琴作品的文学性

19 世纪欧洲浪漫主义文学兴起,这一时 期的欧洲文学作品强烈地抒发着个人情感,对 浪漫主义音乐的形成具有重大影响。舒曼受家 庭氛围熏陶,从小对文学产生兴趣,其中德国 的浪漫主义文学代表人物让 ·保罗和霍夫曼对 舒曼的音乐创作起到了重要作用,舒曼的钢琴 套曲《蝴蝶》就取材于让 · 保罗小说中的情 节。在文学素养的支撑下,舒曼将音乐与文学 融合,其创作的音乐作品常用一种文学表现手法——隐喻。如《阿贝格变奏曲 Op.1》中,舒 曼将美丽的主人公梅塔 ·阿贝格的姓氏“Abegg” 的五个字母转化为音名,整首曲子的主题动机 围绕 A-B-E-G-G 展开,这种隐喻性的创作手 法使这首短小的变奏曲充满了文学性。

(三)《阿贝格变奏曲 Op.1》的曲式特点

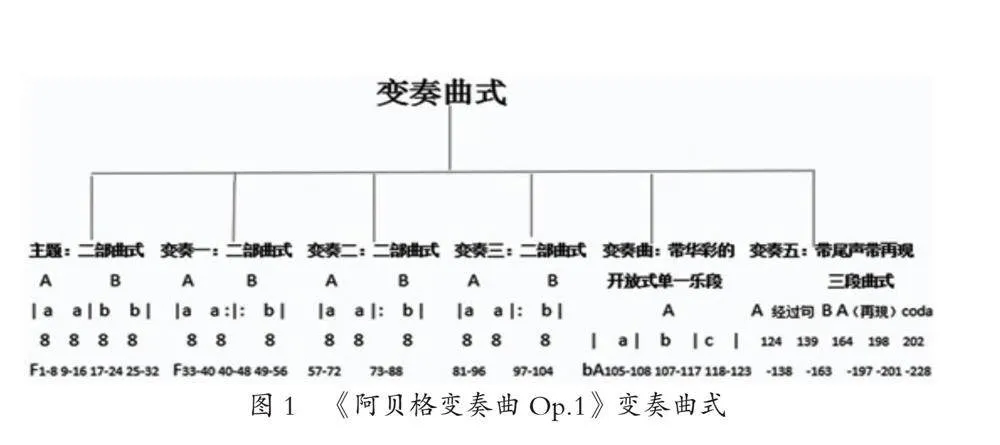

这部作品短小精悍,舒曼通过变奏的创作 手法以及带有文学色彩的旋律,呈现出变奏曲 的曲式特征。关于主题,舒曼为我们呈现了一 个在 F 大调上的二段体曲式结构。前三个变奏 依旧沿用古典变奏曲二段式结构,其中第三变 奏是库朗特舞曲形式。第四变奏则由 F 大调转 为 bA 大调,节拍从四三拍转为八九拍,音乐 律动感增强,呈现了充满华彩的一段体结构的 变奏。第五变奏是整首作品中篇幅最长的,为 再现三部曲式结构。音的行进以半音为主,右 手高声部主题旋律展开,同时主题动机在演奏 中再次出现。“Abegg”这个单词的每个字母都 与主题材料的音名相符合。整部作品有五个变 奏,每个变奏都围绕主题动机 A-B-E-G-G 展 开。这首曲子的五个变奏的创作似乎与主题旋律 迥然不同,但是通过分析我们发现这五个变奏与 主题有着逻辑性和统一性(见图 1)。

(四)《阿贝格变奏曲 Op.1》的和声旋律特点

《阿贝格变奏曲 Op.1》是舒曼青年时期的 作品,这个时期的舒曼内心充满热情与浪漫。 舒曼在《阿贝格变奏曲 Op.1》的创作中运用了 丰富的和声语言,包括减七和弦的频繁使用。

例如,第一变奏中,减七和弦(#F-A-C-bE) 是一个显著的和声特征,为作品增添了情感深 度和音乐张力。同时半音阶和声的运用形成了 一种和声上的紧张和期待感。例如,在第二变 奏中,上行和下行的半音阶旋律线与和声相结 合,产生了一种流畅而又捉摸不透的情绪,体 现出舒曼对和声色彩的细腻处理。在《阿贝格 变奏曲 Op.1》中,舒曼多使用切分节奏。例 如,在第二变奏中,舒曼创作了三个声部,中 声部采用切分节奏和十六分休止符,这种节奏 使用方式的重复出现使得整个乐曲在平静中蕴 含着一种紧张的情绪。同时弱起节奏也是这首 作品的常用节奏,主题和五个变奏都使用了弱 起节奏创作。这种节奏从较弱的节拍开始,给 人带来一种紧张、神秘的感受。

(五)变奏手法的运用

“变奏曲”一词出自拉丁语 variation,是 变化的意思,在音乐上指音乐主题的演变。和 声变奏、旋律变奏是变奏曲的两大基本形式。

在《阿贝格变奏曲 Op.1》中,舒曼运用了 和声变奏的手法,通过改变和声结构来丰富音 乐表达。作品的主题建立在 F 大调上,舒曼在 主题中使用了基础的和声结构,为后续的变奏 提供了参考。例如,在第二变奏中,舒曼使用 属七和弦和其他紧张和弦增加音乐的张力。但 在第四变奏中,舒曼使用柔和的和声来营造宁 静梦幻的氛围。同时在各个变奏中,舒曼通过 改变和弦进行和替换,创造不同的和声效果。

例如,在第一个变奏中舒曼使用半音阶的进行 增加紧张感。通过这些和声变奏的手法,舒曼 成功地将一个简单的主题转化为一系列风格多 样的变奏,为整首作品增添色彩。

在第四变奏中,主题旋律线被扩展,变奏 中通过改变和声进行以及增加装饰音,如颤音、 倚音和波音等,使主题旋律线条更丰富。中声 部的长颤音支撑着高声部的旋律进行,舒曼的 这种创作手法为高声部旋律提供支持,使高声 部旋律更加丰富。

二、舒曼《阿贝格变奏曲 Op.1》的演奏技巧

( 一 )八度的演奏技巧

《阿贝格变奏曲 Op.1》的主题部分用八度 连奏的演奏技法,创作了一段抒情唯美的旋律, 像是在描绘主人公翩翩起舞的场景。八度连奏 是整首作品演奏技巧的难点之一。要使八度的 连奏旋律弹出柔而不虚的音色,演奏者必须充 分放松,手指尖要有力,腕关节支撑好八度架 子,特别要注意重心落在五指上,控制好手指 的力量,才能保证高音音色的明亮度。同时右 手还要注意八度移动时换指的指法,尽量让旋 律连贯起来。

(二)手指的快速跑动技巧

第三变奏是整首曲子的高潮部分,由第二 变奏的平稳变为第三变奏的紧促。这个变奏舒 曼运用了大量的三连音,节奏明确,并且快速的手指跑动让音乐更具流动性。在第四变奏 中,舒曼运用了琶音的快速跑动,来表现舞会 中热烈的氛围。快速即速度的要求,速度本身 也是技术难点的一部分。所以在演奏中右手快 速跑动时要使手指跑动轻快,须体会用指尖触 键的感觉,指尖的接触面不宜过大,弹奏时指 尖需要有爆发力。同时,左手的低音部分可以 听到 A-B-E-G-G 主题音符的运用,这要求演 奏者右手的跑动要更清晰,才能使听众更明确 地感受到左手隐藏的主题旋律线条。

(三)多声部演奏技巧

钢琴是和声乐器,这为在钢琴上演奏多声 部音乐提供了可能。多声部演奏不仅要求演奏 者对手指有极强的控制能力,更需要良好的听 辨能力以及分析多声部和声的逻辑思维能力。 在《阿贝格变奏曲 Op.1》中,舒曼运用了多声 部的创作手法。演奏时,首先需要演奏者对作 品的声部有详细的了解,能够有综合思维能力 分析乐句走向。如在第二变奏中,高声部、中 声部和低声部相互呼应。左手负责低声部,右 手负责中、高声部。弹奏时,应当突出左手低 声部的旋律,如同一位男低音的低声吟唱。中 声部的切分节奏,需要指尖贴键平静均匀地弹 奏。高声部的旋律与低声部旋律相互呼应,弹 奏时右手小指应当有力量。在这一部分的多声 部演奏中,中声部的弹奏一定要平稳安静且均 匀地进行。通过手指不同的触键力量与触键方 式,令三个声部奏出不同的音色。在第四变奏 中,舒曼用了四个声部表现歌唱性的部分,其 中高声部是旋律的发展,低声部的低音为和声 铺垫。所以演奏者需要注意,弹奏时突出右手 小指的高声部,并且保证乐句的连奏,左手低 声部触键要深,重低音要表现出来。在第五变 奏中的延留音让中声部的加入提升了声部之间 的呼应感以及层次感。舒曼在这个变奏中对延 留音的使用,可以使作品在听觉上更有层次感。

(四)踏板的运用

演奏者需要根据作品的音乐风格和表现手 法来合理运用踏板,以增强音乐的连贯性和表 现力。在主题部分,舒曼以由梅塔 · 阿贝格姓 氏转换而来的音名A-B-E-G-G作为主要动机, 在这些重复出现的主要动机之间,适当地使用 踏板,增加一些共鸣,保持音乐的流动性,以 增强音乐的抒情性和连贯性。同时在主题部分 使用踏板时,不要影响旋律的清晰度,避免音 色过于浑浊,踏板的切换要干净利落。在第一 变奏和第三变奏中,舒曼用了多声部的创作手 法。在第一变奏中,中声部以半音阶级进的方 式展开,此时就要求演奏者要干净利落地完成 踏板切换,同时踏板需要浅踩,从而避免踏板 过重音色浑浊,也保证了整体旋律音色的平衡。 在第三变奏中应适当运用手指踏板,减少钢琴 延音踏板的使用,在和声转换处,适当使用钢 琴踏板进行和声过渡,但要尽量保证整体音色 平衡。总之,踏板的使用需要根据音乐的需要 和演奏者的个人理解灵活调整,从而达到最佳 的演奏效果。

三、结语

舒曼作为欧洲浪漫主义时期音乐领域的代 表人物,他的作品让人们体会到音乐与文学交 融的魅力,他所创作的《阿贝格变奏曲 Op.1》 具有里程碑式的意义。本文详细地论述了《阿 贝格变奏曲 Op.1》的创作风格和演奏技巧,为 演奏者弹奏这首作品提供了参考价值,也能使 听众更深入地了解作品。

[ 作者简介 ] 牛明秀,女,汉族,陕西汉中人, 西安交通工程学院助教,硕士,研究方向为钢 琴演奏。