陶寺文化的科技之光

编者按:位于山西省临汾市襄汾县的陶寺遗址,是“中华文明探源工程”重要遗址之一。经过46年的考古历程,陶寺文化所见证的中华文明源头,令世人惊艳!今年11月12日建成的陶寺遗址博物馆,开馆一个多月来参观者络绎不绝,更让华夏儿女对源远流长的中华文明无比自豪。习近平总书记指出,“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。”本报《文化中国行》专栏,今天推出陶寺文化专题,聚焦陶寺文化中的科技智慧,敬请读者关注。

1978年,在山西省临汾市襄汾县的陶寺村,考古工作者用手中的探铲和手铲,翻开了厚重的黄土地,也开启了一段事关中华文明起源的重大考古发现。

陶寺遗址,我国新石器时代晚期的大型聚落遗址,年代距今约4300年至3900年,是“陶寺文化”的命名地。从寻找“夏墟”开始,到“中华文明探源”,四十多年来,经过几代考古人的呕心沥血,随着一系列考古重大收获和研究成果的发布,陶寺——这个黄土塬上汾河之滨的普通村庄,一次次吸引了全世界的目光。

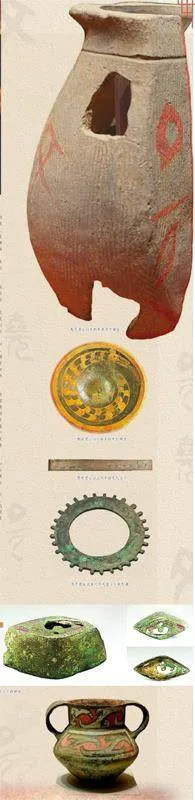

在中国文明起源的历程中,作为帝尧陶唐氏文化遗存的陶寺文化,是中国正式踏进文明社会的界碑石。作为“中华文明探源工程”中的重要遗址,在陶寺古国发现了中国最早的汉字、最早的阙门、最早的建筑材料板瓦、最早的礼乐器制度性组合群、最早的圭尺、最早的观象台,揭示了中华文明早期形态的先进的科学技术。

陶寺古国科学技术的发达,首先体现在天文气象的观测上。

陶寺观象台位于城址的东南部祭天遗址内,其最重要的职能就是观天测日以授农时。

2009年,考古人员和天文学工作者曾在原址复制模型进行模拟实测,从第2个缝隙看到的日出为冬至日,第12个缝隙看到的日出为夏至日,第7个缝隙看到的日出为春分和秋分日。通过实地观测,考古工作者发现陶寺观象台能观测到可以指导大豆、黍、粟等农作物播种和收获的20个时令节气。虽然这20个节气和后世传统农历的24个节气不属于一个天文系统,但它无疑是传统农历24节气的滥觞。

不仅如此,考古人员还发现陶寺遗址出土的圭表有天文大地幅员的测量功能,铜朔望小月轮即铜齿轮形器有观测月亮阴阳变化,以确定阴历,甚至将阴历与阳历配合成阴阳合历等功能。这表明,陶寺古国的天文观测技术已经处在相当完备的配套技术水平上了,不仅在同时代的中国大地上,即便放在彼时的世界范围内,也处于遥遥领先的地位。

其次,体现在陶寺夯土建筑技术上。

黄河中游是湿陷性黄土分布地带,土质松散、压缩性高,湿陷性能不均,这容易导致沉降,危及地面建筑。古人的建筑方法主要有灰土垫层、重锤夯实、灰土挤密桩等。史前黄河流域的夯筑技术,是应对湿陷性黄土的利器。它的优势在于既应对了黄土湿陷性的缺陷,同时也充分利用了黄土直立性、可塑性的特点,采用夹板成形、夯打砸实,以增强人工土的密度和实度。

陶寺文化时期,这种夯土技术已经发展到了很成熟、精湛的阶段。经调查,陶寺遗址的城墙以及所有大型基址,均采用了夯土技术。夯土处理的深度达到了1~3米,个别沟槽内夯土处理的深度甚至达到6~8米,其密度多在1.4~1.5吨/立方米,基本达到了人工建筑基础处理的强度要求。

除夯土主流技术外,陶寺人还擅长小版块错缝版筑技术。其主要特点是用小版块拼接咬合,加强了夯筑基础的整体牢固度。

第三,体现在先进的建筑材料上。

陶寺宫殿区晚期堆积层里,出土了一些板瓦。专业人员对此进行测验,结果表明,板瓦的膨胀系数在25~50度之间,接近现代瓦,具有较高的承受外界热胀冷缩的能力。

陶寺遗址中,无论是宫殿建筑,还是普通民宅,大都使用白灰墙与地面装饰技术。其主要是利用当地的石灰矿石烧制而成。陶寺宫殿区出土了一块“白灰面”,经鉴定,其成分主要为二水硫酸钙,也就是现在还在普遍使用的石膏。

陶寺宫殿区晚期堆积里还出土了一块白灰皮蓝彩,疑为宫殿内墙裙装饰涂料,出土时,颜色如蓝墨水。有关专家将其化学成分做光谱分析测试后,确定为碱式碳酸铜原料,即俗称的蓝铜矿。这说明,我们现在还在使用的蓝铜矿颜料,早在4000多年前,陶寺人就已经开始使用了。

第四,体现在先进的冶金技术上。

陶寺遗址中期核心宫殿建筑夯土地基内曾出土了铜盆口沿,晚期地层单位出土了铜铃、铜齿轮、铜环、铜盆口残片和铜蟾蜍片饰5件器物。这5件铜器,均系红铜铸造。这暗示着,中国冶金史上可能存在一个红铜铸造阶段,其为数百年后二里头青铜时代的兴起奠定了坚实的基础。虽然不能否认陶寺的红铜制造技术受到中亚,乃至西亚的影响,但陶寺人成功地把这种技术提升而用于礼器的制造,不能不说是红铜铸造技术本土化的一个创举。

第五,体现在朱砂染料技术的运用上。

在陶寺遗址的考古发掘中发现,陶寺早中期的陶器、木漆外表装饰,以及朱书文字的颜料中,红色都首当其冲,占有重要地位。李乃胜博士等曾对这些红色颜料进行化学分析,结果表明,这些颜料是我们至今还在使用的朱砂。

总而言之,在4000多年前的陶寺文化时期,从天文气象的观测到夯土建筑技术的运用,从建筑材料合成到冶金技术、朱砂染料技术的使用,陶寺古国都处在引领世界科学技术的前沿阵地上。

文明蕴化看陶寺

中华瑰宝缤纷多彩,有物质的,也有精神的,有精美文物,也有重要遗址。这些遗址既是中国珍贵的历史文化遗产,又是中华优秀传统文化的瑰宝。山西襄汾陶寺遗址,便是中华文明璀璨的瑰宝之一。

习近平总书记在今年的新年贺词中说,“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。”

赓续历史,需要守护文明之光。陶寺遗址是“中华文明探源工程”的重要遗址之一,是中华文明多元一体、兼收并蓄、连绵不绝特质的有力实证和生动写照。陶寺遗址年代距今约4300年至3900年,光被四表、协和万邦,悠远而深厚的文明,弦歌不辍,赓续不绝,传承了我们厚重文脉,坚定了我们文化自信。

开启未来,需要传承中华文脉。46年的考古历程,几代考古人艰辛付出,文明、文化的神秘符号得以解锁展露真容。彩绘龙盘、从未公开展示的圭尺、山西史前时期第一件牙璋,沧桑历史铸就中华瑰宝,这些文明之光饱含着先人的智慧,流淌着“何以中国”的基因密码。

旧邦新命,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。坚持保护、传承,中华文明必将重焕荣光。